17 : 5 juillet 1845 - Victor Hugo en flagrant délit d’adultère

Passage Saint-Roch

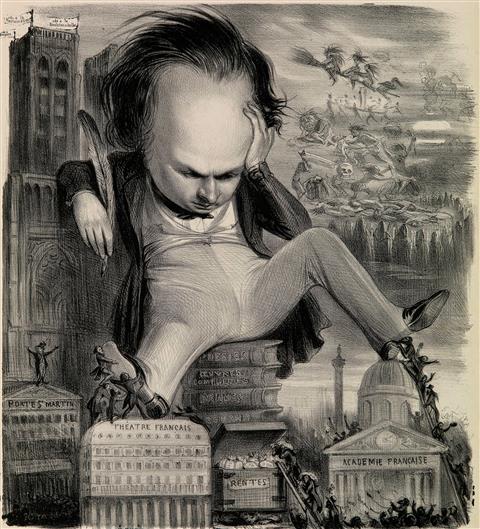

En 1845, Victor Hugo a 43 ans ; sa pièce, Hernani, en 1830, a fait de lui le chef de file des jeunes romantiques. Il est considéré comme le poète le plus doué de son temps et son roman, Notre-Dame de Paris, a connu un immense succès en 1832. Il est vicomte depuis 1837 et entre à l’académie en 1841 ; jamais personne n’était entré si jeune dans l’honorable institution.

Pour couronner le tout, Louis-Philippe vient de le nommer pair de France cette même année. Bref, le grand homme est au sommet de ses honneurs.

Le 5 juillet 1845, tout bascule : à l’aube, on tambourine à la porte d’un garni de l’hôtel du Passage Saint-Roch, ruelle pavée qui relie les rues des Pyramides et Saint-Honoré, adossé côté est à la grise église Saint-Roch : « Au nom du roi ouvrez la porte » !

A l’intérieur de la chambre, Victor Hugo est au lit, aux côtés de sa jeune maîtresse, Léonie Biard, 25 ans.

Victor avait rencontré Léonie d’Aunat, épouse d’un peintre célèbre en son temps, François-Auguste Biard, fin 1843 ou début 1844, probablement dans le salon de l’ex merveilleuse Fortunée Hamelin. Le poète en tombe immédiatement amoureux alors que Léonie résistera plusieurs mois à ses avances.

Victor et les femmes

Victor a épousé Adèle Foucher en 1822. Se sentant délaissée par son mari, bourreau de travail, elle a une liaison à partir de 1830, avec Sainte-Beuve, cause de la brouille définitive entre les deux amis. Victor, de son côté, fait la connaissance de la jeune actrice Juliette Drouet, en 1833. Juliette lui sera fidèle jusqu’à sa mort.

Ce qui n’est pas le cas de Victor, à la sensualité débordante, qui collectionne les aventures, profitant de sa célébrité et de son aura. Comédiennes, prostituées, admiratrices ou domestiques sont nombreuses à passer dans ses bras (l’écrivain aurait eu une liaison avec une autre collectionneuse, Sarah Bernhardt).

Léonie sera-t-elle une de ces conquêtes éphémères ?

Adèle Foucher, épouse Hugo – Juliette Drouet – Léonie Biars

Le 1er avril 1844, elle accepte de le rejoindre discrètement dans son bureau. Là, Victor se fait très pressant pour que, finalement, « ses lèvres se collent sur ma bouche, alors, je redevins faible. » dit-elle. Dès lors, ils se retrouvent souvent chez l’écrivain mais, un domestique les ayant découverts, ils décident de se rabattre sur une garçonnière, Victor loue à cet effet le garni du passage Saint-Roch.

Scandale

A l’aube de ce 5 juillet 1845, le commissaire de police du quartier de la place Vendôme surprend donc les deux amants en petite tenue. Il est accompagné du mari cocu. Le flagrant délit d’adultère est constaté, Biard porte plainte.

La police veut embarquer les deux amants mais Hugo invoque l’inviolabilité que lui confère son statut de pair de France. Il rentre chez lui tandis que Léonie est emmenée à la prison Saint Lazare (faubourg Saint-Denis).

Dès le lendemain, la presse s’empare de l’affaire, Sainte-Beuve apporte sa pierre : « On le blâme, on le plaint, on le raille. Moi, je dis tout simplement, c’est lourd et lourdement fait. »

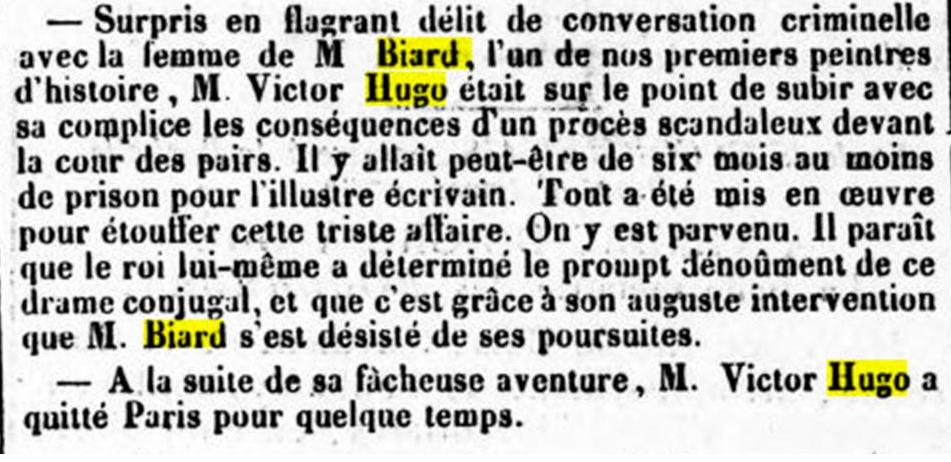

L’Echo Rochelais, 15 juillet 1845 (retronews.fr)

Louis-Philippe, qui vient tout juste de nommer Hugo pair de France, doit réagir devant l’ampleur du scandale. Il obtient du mari bafoué qu’il retire sa plainte.

Léonie, après avoir passé deux mois à Saint-Lazare, est envoyée au couvent des Dames de Saint Michel puis à celui des Augustines. Elle restera cloîtrée jusqu’au mois de février 1846.

Quant au pair de France, il fait le mort ; le bruit circule, selon lequel il part en Espagne.

Finalement, le scandale ne fait pas trop de vagues, ce que Lamartine traduira par : «Ces choses-là s'oublient vite ; la France est élastique ; on se relève même d'un canapé.»

Une liaison qui durera 7 ans

Léonie ne constitue pas qu’une passade pour Victor ; leur liaison durera 7 ans, jusqu’au départ en exil de l’écrivain. Après sa libération, Léonie obtient une séparation de corps d’avec son mari dans l’espoir d’un mariage avec le poète. Cette femme, qui avait accompagné son mari dans une expédition au Spitzberg, se lance dans l’écriture de romans. La correspondance entre les amants continuera bien après la fin de leur liaison et Hugo enverra régulièrement de l’argent à son ex maîtresse.

Adèle, l’épouse délaissée, entamera une liaison amicale avec Léonie, union de circonstance contre Juliette, la maîtresse officielle ?

« Les Misérables » conséquence inattendue de l’affaire ?

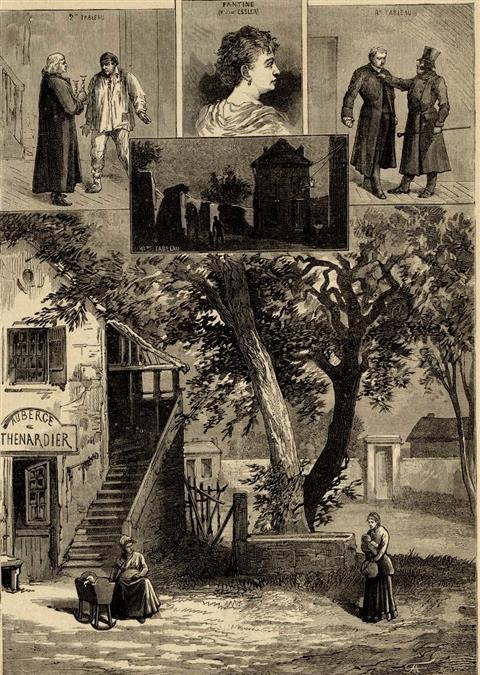

Dans l’isolement, Hugo commence Les Misérables en novembre 1845. Ce roman est le fruit de ses observations, des injustices et des inégalités flagrantes qu’il voit dans Paris. Les inégalités constituent le plus grand péril que court la société, cette crainte qui se cristallise par le regard de haine qu’il a vu un vagabond lancer à une femme du monde, laquelle passe à proximité de lui sans le voir.

Un autre jour, il voit un jeune bourgeois enfoncer une boule de neige dans le dos d’une prostituée ; il va au poste témoigner en faveur de la jeune femme. Cet épisode sera repris dans le roman à propos de la prostituée Fantine. Pair de France, il demande à visiter l’endroit d’où partent les bagnards pour Toulon ou la Rochelle et voit la manière infâme dont ils sont enchaînés.

Le 17 novembre 1845, fort de ces choses vues, Hugo commence la rédaction d’un roman dont le titre est Jean Tréjean, nom du personnage principal, pour devenir les Misères.

Les personnages prennent corps : Jean –qui devient Valjean, Javert, Cosette, Fantine, etc.

Continuant à cultiver la discrétion, il séjourne dans le village de Montfermeil, en bordure de la forêt de Bondy où il place l’auberge des Thénardier et la fontaine de Cosette.

En parallèle, ses interventions à la Chambre des Pairs montrent ses préoccupations sociales.

Mais il reste Pair de France, conservateur, monarchiste.

Les barricades

En février 1848, Victor Hugo doit intervenir à la Chambre sur les prisons et le travail des enfants.

Ce même mois, le roman est bien avancé. L’écrivain s’apprête à rédiger l’important épisode de la barricade de 1832 : la tentative d’insurrection à l’occasion des obsèques du général Lamarque, général de la Révolution et de l’Empire.

Eclate alors l’insurrection de 1848 (cf. 19). La rédaction du roman s’arrête. Sans qu’il se soit présenté, Hugo est élu député. En juin, il est l’un des commissaires chargés de rétablir l’ordre. A l’Assemblée, il se prononce contre la peine de mort, pour la libération des prisonniers politiques et pour la liberté de la presse. Et pourtant, il reste un conservateur partisan de l’ordre avant tout.

Face à la répression sanglante, Hugo se pose la question : « suis-je du bon côté de la barricade ? ». Commence un long retour sur lui-même, une réflexion qui va durer des années.

Arrive 1851, le coup d’état (cf. 23), l’exil à Bruxelles, puis Jersey et Guernesey. L’écrivain est déchu de ses fonctions et privé de ses revenus du théâtre.

Barricade de juin 1832

Barricade de février 1848

Le manuscrit reste dans la malle

Durant plusieurs années, le manuscrit reste dans la malle ; Hugo ne peut se décider à le sortir. Il se consacre à des écrits politiques ou à une poésie apaisée, les Contemplations, et aux tables tournantes, séances durant lesquelles la reprise du roman se pose : le 15 septembre 1853, l’esprit lui dit : « Grand homme, termine les Misérables. » Il n’est plus question des Misères.

Victor à Guernesey,

photographié par son fils, Charles

(gallica.bnf.fr)

25 Avril 1859 : « j’ai tiré aujourd’hui les Misérables de la malle à manuscrits », plus de 11 ans après l’avoir interrompu !

Le proscrit remplace le Pair de France

Sur la page de l’interruption, la barricade de 1832, il écrit en marge : « ici le pair de France s’est interrompu, le proscrit a continué ». Il sait maintenant de quel côté de la barricade il se trouve. Il ne se contente pas de poursuivre la rédaction, il reprend les écrits du pair de France : « Modifier le côté politique de l’évêque, approfondir les jeunes gens républicains et remanier tout le bonapartisme de Marius au point de vue démocratique et libéral, revoir toute l’insurrection et la barricade. »

« Il y a émeute, il y a aussi insurrection, ce sont deux colères, l’une a tort, l’autre a droit. Parfois, insurrection c’est résurrection. »

L’évolution politique de Victor Hugo est complètement à contre-courant. De conservateur, royaliste qui fut même légitimiste, il devient républicain ; les années d’exil et le dénuement qui en a résulté l’ont aidé à pousser le raisonnement à son terme. « Pair de France, le proscrit te fait la leçon. »

Il a bien conscience des réactions que vont provoquer son livre « Ce livre est une montagne, on ne peut le voir que de loin, j’accepte le jugement du public mais surtout celui de la postérité. »

Les dernières pages à Waterloo et la parution

En 1861, Victor Hugo quitte Guernesey pour la Belgique. Il se fait photographier ; c’est une métamorphose : la longue chevelure romantique est rasée et Victor est maintenant barbu ; l’image pour la postérité est fixée.

Gallica.bnf.fr

Il s’installe à Waterloo, hôtel des Colonnes, pour écrire la page épique qui manque encore à l’œuvre. Il reste encore la noyade de Javert, la rédemption de Jean Valjean et ... « Ce matin, 30 juin 1861, à 8 heures et demie avec un beau soleil dans mes fenêtres, j’ai fini les Misérables. »

Hugo occupait la chambre de l’angle

Une genèse qui aura duré 17 ans !

C’est à Bruxelles que Victor et son fils Charles trouvent l’éditeur, Emmanuel Lacroix. Cet imprimeur, persuadé du succès promis, accepte l’énorme somme que demande l’auteur, le « contrat du siècle ».

30 mars 1862, les dix tomes des Misérables paraissent simultanément à Bruxelles, Paris, New-York, Athènes, Moscou, Rio, etc. Le succès est immense. On dit que les ouvriers typographes pleurent en corrigeant les épreuves.

En revanche, le livre est mal accueilli par les grands auteurs : conservateurs, cela se comprend, comme républicains, George Sand, Michelet, qui le trouvent trop religieux. Flaubert dit que le livre va réjouir la canaille socialo-catholique, et Lamartine le trouve dangereux car il fait peur aux puissants et donne de l’espoir aux malheureux.

« Les Misérables », pièce jouée au théâtre

de la Porte Saint-Martin en 1878

(gallica.bnf.fr)

Texte inspiré de « Les Misérables et Victor Hugo », Arte, 28/10/2020 :

https://www.arte.tv/fr/videos/089095-000-A/les-miserables-et-victor-hugo/

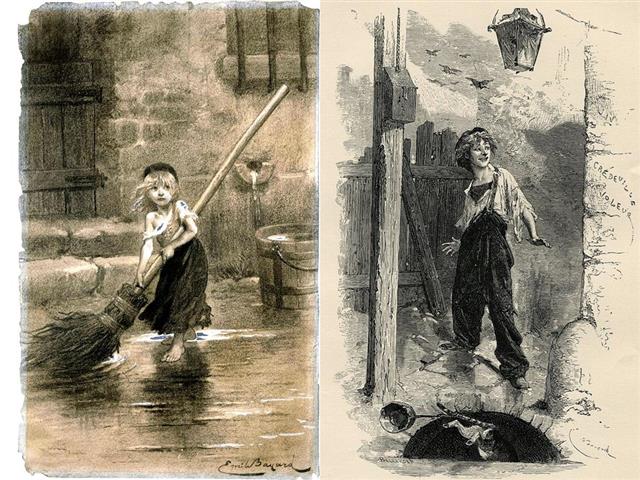

Cosette et Gavroche