44 - 17 février 1944 : le procès du Groupe Manouchian et l’Affiche Rouge

Hôtel Continental – 3 rue de Castiglione

(aujourd’hui Westin Paris Vendôme)

Chapitres

Hôtel Continental

FTP-MOI et le Groupe Manouchian

La traque par les «Brigades Spéciales»

Le Procès et l’ «Affiche Rouge»

Après la Libération

Hôtel Continental

L'hôtel Continental est l’un des palaces réquisitionnés par l'Occupant en 1940. Il est tout d’abord affecté au siège de l’état-major de la Kommandantur et au Conseil de guerre. Dans son journal, Ernst Jünger évoque le 24 mai 1941 où il fut assesseur au Conseil de guerre : « Un chauffeur qui s’était enivré et avait renversé un bec de gaz avec sa voiture. Il avait, l’instant d’avant, «vu quelque chose traverser la rue». Quatre semaines d’arrêt de rigueur. Comme on demande s’il a quelque chose à dire sur la sentence : «Je suis étonné qu’on me donne une punition si légère».

A partir de 1942, l’hôtel devient tribunal d’exception.

Le 24 août 1942, s'y tient le procès des 33 membres du groupe de la Butte du Chapeau Rouge des Bataillons de la Jeunesse, l’organisation des jeunesses communistes.

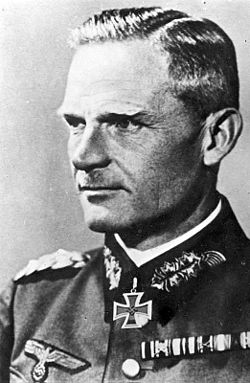

Le 29 juillet 1944, il devient le tribunal de la Kommandantur du Gross-Paris ou sont jugés et condamnés Carl-Heinrich von Stülpnagel, commandant en chef des troupes d’occupation en France, et des officiers de la police de sûreté allemande, accusés de complicité dans l’attentat contre Hitler.

Le procès qui nous intéresse est celui qui se déroule le 17 février 1944, où sont jugés 23 résistants des FTP-MOI, du groupe Manouchian.

FTP-MOI

Quel choix le régime de Vichy laisse-t-il aux étrangers venus se réfugier en France, chassés par les dictatures voisines, qu’ils soient antifascistes italiens, républicains espagnols, juifs ashkénazes, apatrides, rescapés du génocide arménien ou simples immigrés ? Les camps d’internement ou la clandestinité.

C’est ainsi que les groupes FTP-MOI - Francs Tireurs et Partisans de la Main d’œuvre Ouvrière Immigrée – se sont constitués à partir de 1941 en région parisienne et en province, en même temps que les FTP d’obédience communiste à l’origine.

Brigade FTP-MOI dans le Rhône

Les FTP-MOI sont le bras armé de la MOI, organisation syndicale et politique regroupant les travailleurs immigrés, créée dans les années vingt.

Le passé et les convictions politiques des membres, hommes et femmes, font des FTP-MOI les groupes parmi les plus actifs et les plus déterminés de la Résistance.

Pourtant, soutenue un temps par la France libre, l'action des FTP-MOI est désavouée compte tenu des représailles qui s'ensuivent. Elle va à l’encontre de la stratégie de Londres qui est de coordonner les opérations de résistance en rapport avec le débarquement. En conséquence, la livraison d’armes à leur profit se raréfie.

Sous la direction de Boris Milev et Boris Holban, la FTP-MOI de la région parisienne se structure en quatre «détachements», constitués en fonction de la nationalité et de la langue des membres : un «détachement roumain» dirigé par Edmond Hirsch, un «détachement juif» sous la direction de Sevek Kirshenbaum, essentiellement des juifs polonais, le «détachement italien» sous la direction de Marino Mazetti, et «détachement des dérailleurs», surtout des anciens d'Espagne et une équipe bulgare, moins nombreuse.

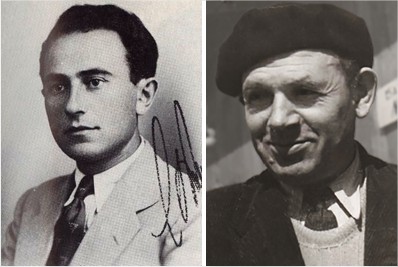

Boris Holban & Boris Milev

On y trouve un service médical et un service de renseignements, dirigé par la Roumaine Cristina Boico. Les Espagnols, sous-représentés dans la FTP-MOI de la région parisienne, seront plus actifs dans le Sud-Ouest.

Les permanents, appointés de l'équivalent d'un salaire ouvrier, sont épaulés par les non-permanents pour des actions ponctuelles.

Le détachement juif entre en action le premier, en mai et juin 1942, visant des ateliers juifs qui travaillent pour les Allemands.

Dans les semaines qui suivent la Rafle du Vel d'Hiv, une bonne centaine de jeunes se mobilisent, donnant un nouvel élan aux FTP-MOI parisiens. La plupart d'entre eux ont au moins un membre de leur famille victime de la rafle.

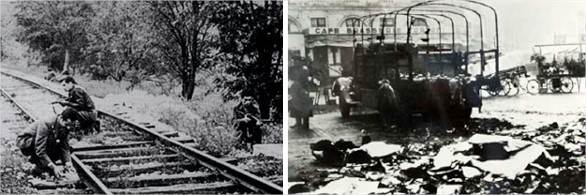

Opérations en commandos, bombes et grenades contre des hôtels allemands, bureaux de recrutement incendiés, camions militaires détruits, traîtres abattus, trains militaires qui déraillent, etc. On considère que les FTP-MOI sont les auteurs d’un attentat tous les deux jours en région parisienne. On dénombre 35 actions environ sur les trois derniers mois de 1942.

Nouvel afflux de recrues après la mise en vigueur du STO en 1943 ; 92 attentats sont perpétrés au cours des six premiers mois de l'année 1943, dont la moitié sont des attaques à la grenade et au revolver ; leurs objectifs : harceler l’ennemi pour le démoraliser, empêcher les Allemands de faire de Paris une ville de loisirs.

Les cibles sont d’ailleurs toujours allemandes, jamais françaises, afin de ne pas prêter le flanc à la propagande de Vichy.

Le Groupe Manouchian

En février se forme le groupe Manouchian, composé du détachement roumain, complété par l'équipe bulgare et quelques Arméniens.

Missak Manouchian

Missak Manouchian s’était engagé dans l’armée française

Missak Manouchian naît en 1906 dans l'Empire ottoman, dans une famille de paysans arméniens catholiques ; en 1915, son père est tué par les gendarmes turcs, les armes à la main.

En 1925, il débarque clandestinement avec son frère à Marseille, avant de rejoindre Paris où il travaille comme tourneur aux usines Citroën.

Missak n’est pas un ouvrier comme les autres ; par le biais de la communauté arménienne, il s'introduit dans le milieu artistique, s'intéresse à la littérature et écrit des poèmes ; il fréquente les universités ouvrières de la CGT, s'inscrit à la Sorbonne en auditeur libre, participe à la fondation d’une revue littéraire.

En 1934, il adhère au parti communiste et à la MOI, Main-d'œuvre Ouvrière Immigrée, liée à l'Internationale communiste.

A l’entrée en guerre, il s’engage dans une unité stationnée dans le Morbihan.

C’est à partir de 1941 qu’il commence ses activités clandestines ; il devient responsable politique de la section arménienne de la MOI, sous le contrôle de Jacques Duclos.

En février 1943, Manouchian passe de l’activisme politique, propagande à l’aide d’affichages et de tracts, à la résistance armée au sein des FTP-MOI ; il exécute sa première opération le mois suivant. En juillet, il est nommé commissaire technique des FTP-MOI parisiens ; il remplace, un mois plus tard, Boris Holban au poste de commissaire militaire de la région parisienne.

En août 1943, les FTP-MOI parisiens disposent de soixante-cinq militants dont quarante combattants. Le 28 septembre, Marcel Rayman, Spartaco Fontanot, Leo Kneler et Celestino Alfonso tuent le colonel Julius Ritter, adjoint pour la France de Fritz Sauckel, responsable de la mobilisation de la main-d'œuvre (STO) dans l'Europe (cf. 37).

La traque par les Brigades Spéciales

Au sein des Renseignements Généraux de la police, deux Brigades spéciales sont particulièrement chargées de la lutte contre les «communo-terroristes» : la BS1 sous le commandement du commissaire David «les Mains Rouges» et la BS2 sous le commandement du commissaire Henocque. C’est le cinquième groupe de cette dernière, dirigé par le commissaire Barrachin, qui prend en charge la traque des FTP-MOI.

La technique utilisée est identique à celles de la police judiciaire aujourd’hui : planques et filatures pour «loger» un suspect,; repérer les contacts, les «loger» à leur tour, jusqu’à la traque du groupe et son arrestation.

Décembre 1942, premier coup de filet : Karel Stefka (photo), responsable politique, et 37 autres personnes sont arrêtées dont 33 remises aux Allemands.

Janvier 1943, les BS orientent leurs filatures vers l’organisation communiste de la jeunesse juive, liée aux FTP-MOI. Cette piste les mène le 18 février 1943 sur les pas de deux membres de la jeunesse juive qui rencontrent une jeune fille, accompagnée d’une fillette ; ils connaissent les «surnoms» : Lucien, Bertrand et Martine.

Trois jours plus tard, Bertrand est à nouveau repéré et suivi jusqu’à sa planque, 8, rue Stanislas-Meunier à Paris. Bertrand ressort, accompagné de Martine. Désormais ces deux résistants sont «logés».

Les filatures durent un mois et, le 23 mars 1943, Bertrand, alias Henri Krasucki, 18 ans, et Martine, alias Paulette Sliwka, sont arrêtés ainsi que 57 autres jeunes Juifs de nationalité étrangère. Tous sont battus et torturés avant d'être remis au SD, le service de sécurité de la SS. Henri Krasucki est déporté à Auschwitz comme la plupart de ses camarades. Seuls six d'entre eux rentreront.

Plusieurs membres du groupe ont été laissés en réserve, dont un nommé «Maroc».

24 avril 1943, «Maroc» rencontre «Henri», déjà identifié par les BS : il s’agit d’Adam Rayski, responsable du détachement juif des FTP-MOI, composé d'une quarantaine de juifs. Commence alors la deuxième filature qui aboutit à l’arrestation de 71 militants à fin juin 1943.

En juillet 1943, démarre la troisième filature qui les conduit, le 8 septembre, à «loger» l'ensemble du détachement des dérailleurs, y compris leur chef Boczov ; Manouchian est localisé dès le 24 septembre, et quatre jours plus tard, les policiers assistent à la rencontre entre Manouchian et son supérieur Joseph Epstein, alias colonel Gilles (photo). Trois semaines plus tard, l’adjoint de Manouchian, Dawidowicz, est à son tour «repéré» et «logé». Arrêté, Dawidowicz parle, les rôles de Manouchian et d'Epstein sont désormais connus par la police qui les arrête le 16 novembre 1943, en gare d’Évry-Petit-Bourg.

35 militants sont pris dans les filets -seuls cinq d'entre eux échappent à la rafle-. Tous sont remis à la Geheime Feldpolizei (GFP), interrogés et torturés.

Mélinée, la compagne de Missak, échappe à l’arrestation en se réfugiant chez les Aznavourian, les parents de Charles Aznavour.

Bilan des trois filatures : 166 arrestations dont 21 femmes ; la section juive de la MOI et les FTP-MOI sont démantelés.

Tâche répugnante mais vitale pour la survie des groupes résistants : le 28 décembre 1943, Joseph Davidowicz est exécuté à Bourg-la-Reine.

Le procès

Il s’ouvre à Paris le 15 février 1944, à l’hôtel Continental, rue de Castiglione.

Vingt-quatre des combattants arrêtés au cours de la filature de novembre comparaissent devant la cour martiale du tribunal allemand auprès du commandement du Grand-Paris. On ne connaît pas la durée exacte du procès, entre deux et quatre jours, mais ce fut expéditif.

Aux Français présents, les journalistes de la presse collaborationniste, Manouchian aurait lancé : «Vous avez hérité la nationalité française, nous l'avons méritée» ; ces journaux dénonceront le «cynisme» d'accusés qui assument pleinement les attentats qu'ils ont commis.

Après une délibération de 35 minutes, le verdict tombe : 23 condamnés à mort sans possibilité d’appel, la 24ème personne ayant été mêlée au procès par erreur …

Les vingt-deux hommes sont fusillés au Mont-Valérien le 21 février, en refusant les yeux bandés. Olga Bancic, responsable du dépôt d'armement, voit sa sentence suspendue pour supplément d'enquête. Rejugée le 10 mai 1944 à Stuttgart, elle est de nouveau condamnée à mort et, les femmes n’étant pas fusillées, elle est immédiatement décapitée.

La plupart des hommes sont enterrés dans le cimetière d'Ivry-sur-Seine, où une stèle a été érigée en leur mémoire. Jérôme Epstein, arrêté en même temps que Manouchian, est jugé avec quarante autres FTP français. Il sera fusillé au Mont-Valérien le 11 avril 1944.

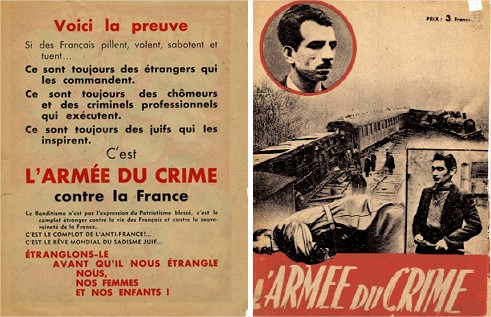

L’Affiche Rouge

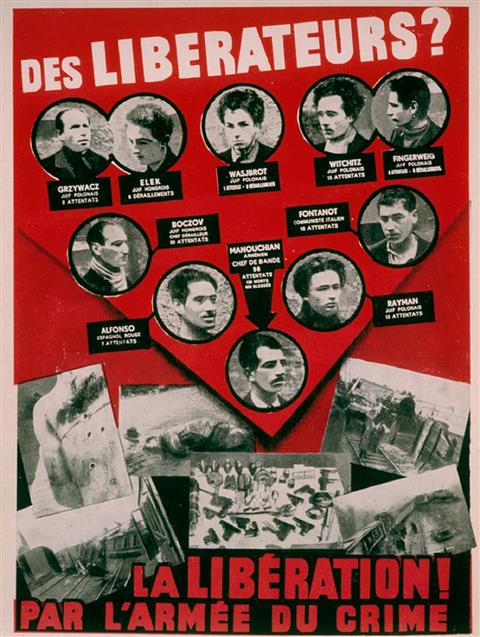

Un groupe de «terroristes» très actif, composé de «métèques», une belle opportunité pour alimenter la propagande nazie avec ses armes habituelles, l’anti-bolchévisme et la xénophobie : voilà ce qu’est la supposée résistance française.

Dès les premiers jours du procès, une affiche est placardée à Paris et en province, à 15.000 exemplaires, dont l’éditeur serait le CEA, Centre d'études antibolcheviques, organisme français dans le sillage de la LVF, Légion des Volontaires pour la France.

Sur l’affiche à dominante rouge et noire, les photos en médaillon de dix membres du groupe Manouchian, (dont Manouchian et Boczov), savamment choisis : juif polonais, juif hongrois, espagnol rouge, communiste italien et un Arménien chef de bande, «L’armée du crime».

Des photos : un torse nu, criblé de balles, qui serait celui du commissaire Martineau, un autre en imperméable, le commissaire Georges Gautier, l’arsenal saisi, des déraillements, dont probablement celui du convoi allemand à Grandpuits, dans la nuit du 24 octobre par le groupe de Boczov, ignorant qu’ils étaient alors suivis par les BS.

Enfin, barrant l’affiche, un grand «V», symbole de la résistance.

Un tract portant au recto l’Affiche rouge est largement distribué, «le complot de l’anti-France, le rêve mondial du sadisme juif…»

D’après les RG, Renseignements Généraux, l’affiche n’eut pas l’effet escompté, voire fut contre-productif. La presse clandestine s’empara du sujet, des fleurs furent déposée au pied des affiches ou collèrent des bandeaux, «Oui, l’armée de la résistance», «Morts pour la France», ou «Des martyrs».

Simone de Beauvoir : «ils affichèrent les photographies des «terroristes étrangers» qu'ils condamnèrent à mort le 18 février et dont vingt-deux furent exécutés le 4 mars : malgré la grossièreté des clichés, tous ces visages qu'on proposait à notre haine étaient émouvants et même beaux ; je les regardai longtemps, sous les voûtes du métro, pensant avec tristesse que je les oublierai».

Après la Libération

Les condamnés à mort recevront la Médaille de la Résistance en janvier 1947.

Paul Eluard leur rend hommage en 1950 dans le poème «Légion» ; Aragon, en 1955, écrit un poème qui paraît dans L'Humanité. Puis le souvenir de l’Affiche Rouge s’estompe. Le poème d’Aragon mis en musique en 1959 par Léo Ferré, L'Affiche rouge, sera interdit à la radio et la télévision françaises jusqu'en 1981.

Plaques dans la rue du Groupe Manouchian (XXe)

Les membres du «groupe Manouchian» exécutés

Sur l’affiche rouge :

Elek Tamás, Hongrois, 18 ans - Étudiant

Celestino Alfonso, Espagnol, 27 ans

Joseph Boczov, Hongrois, 38 ans

Maurice Fingercwajg Polonais, 19 ans

Spartaco Fontano, Italien, 22 ans

Szlama Grzywacz, Polonais, 34 ans

Marcel Rajman, Polonais, 21 ans

Wolf Wajsbrot, Polonais, 18 ans

Robert Witchitz, Français, 19 ans

Missak Manouchian, Arménien, 37 ans

Les autres :

Olga Bancic, Roumaine, 32 ans

Georges Cloarec, Français, 20 ans

Rino Della Negra, Italien, 19 ans

Jonas Geduldig, Polonais, 26 ans

Emeric Glasz, Hongrois

Léon Goldberg Polonais, 19 ans

Stanislas Kubacki, Polonais, 36 ans

Cesare Luccarini, Italien, 22 ans

Armenak Arpen Manoukian, Arménien, 44 ans

Roger Rouxel, Français, 18 ans

Antoine Salvadori, Italien, 24 ans

Willy Schapiro, Polonais, 29 ans

Amédéo Usséglio, Italien, 32 ans

Boris Holban, commandant

dans l’Armée française après la Libération

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/FTP-MOI_de_la_région_parisienne

https://fr.wikipedia.org/wiki/Missak_Manouchian

https://fr.wikipedia.org/wiki/Brigades_spéciales

Frank Cassenti : l’Affiche Rouge (DVD Doriane films)

Ph. Robrieux :l 'Affaire Manouchian. Vie et mort d'un héros communiste, Fayard, 1986.