16 - 5 juillet 1941 : Fanny Berger est obligée de vendre son salon de mode

4, Rue Balzac

L’emplacement du salon de mode de Fanny Berger

Chapitres :

Statut des Juifs, ordonnances allemandes

Réduction à néant de l’espace de liberté

Tentative de fuite & déportation

Simone Signoret raconte le cas de monsieur Seligmann

Ce texte est essentiellement inspiré de l’excellent documentaire de Catherine Bernstein, «Assassinat d’une modiste», diffusé sur Arte le 29 mai 2006 : «Ce qui secoue plus que la tristesse, c'est la découverte, pas à pas, d'archives en survivants, de l'horreur tranquille avec laquelle l'administration française a participé activement à la spoliation des juifs et à l'organisation de leur déportation. Tous ces fonctionnaires implacables, ces policiers «qui ne font qu'obéir», ces administrateurs «bons pères de famille», ces notaires complices et ces banques peu regardantes […], tous ces bordereaux sadiques où fut consigné l'anéantissement progressif de Fanny» Gérard Lefort dans Libération.

Odette Fanny Bernstein est née le 2 juillet 1901 à Neuilly sur Seine. Paul Bernstein ; son père, homme d’affaires et juriste, est originaire de Biélorussie. Sa mère, Pauline Alice Meuburger est issue d’une famille bourgeoise installée depuis longtemps au Palais-Royal. Elle et son mari sont juifs, ni croyants, ni pratiquants.

A 29 ans, elle ouvre un salon de modiste de rue de Richelieu puis avenue de Wagram. Les chapeaux qu’elle crée sont rapidement remarqués. En 1932, elle enregistre son salon de mode sous le nom de Fanny Berger 4, rue Balzac.

Statut des Juifs, Ordonnances allemandes

Le 2 octobre 1940, à la suite de l’ordonnance allemande du 27 septembre, Fanny apprend par le journal qu’elle doit se faire recenser en tant que juive. « Est regardée comme juif toute personne issue de trois grands parents de race juive… ». Le surlendemain, confiante, elle se rend au commissariat du VIIIème arrondissement pour se faire recenser. 20 900,: c’est dorénavant le matricule qui figurera dans son «dossier juif».

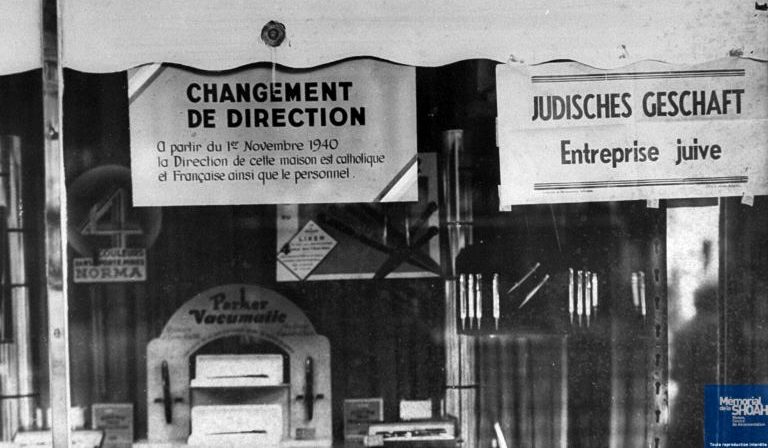

Une seconde ordonnance allemande impose à Fanny de coller sur la vitrine de sa boutique une affiche jaune indiquant qu’il s’agit d’une entreprise juive marquée en caractères noirs. Elle apprend aussi que la loi de Vichy sur le statut des Juifs interdit à son père d’exercer son métier.

Novembre 1940, elle est à nouveau convoquée au commissariat afin de lui remettre sa nouvelle carte d’identité et que l’on porte sur sa carte d’alimentation la mention « Juive ».

Aryanisation du salon de mode (cf. 14)

26 avril 1941, Fanny n’a plus le droit d’être en contact avec sa clientèle. Elle doit se mettre à l’écart dans sa boutique, ne pas être visible de ses clientes. Un mois plus tard, elle apprend qu’elle ne peut plus accéder à son compte en banque, ni à son livret de caisse d’épargne.

5 juillet 1941, elle est informée que l’administrateur de biens, Monsieur Georges Nérot, est chargé de vendre son salon de mode. Si elle refuse, son entreprise sera liquidée. Elle n’a donc pas le choix. C’est l’une de ses anciennes employées, Mademoiselle Martin, qui fait une offre de rachat de l’entreprise Fanny Berger auprès de l’administrateur de biens.

29 novembre 1941, Fanny est obligée de s’affilier à l’UGIF, Union Générale des Israélites de France, organisme ambigu créé à l’initiative des Allemands et de Vichy (cf. 29).

8 décembre 1941, Fanny signe chez Maître Faroux l’acte de vente de son salon de mode, mais ne perçoit rien de cette vente forcée.

Début juillet, une série de directives et d’ordonnances réduisent à néant l’espace de liberté des Juifs : Fanny n’a plus le droit de pénétrer dans un jardin public, ni dans une piscine, ni dans les bains douches. Elle n’a pas le droit d’aller au cinéma, au théâtre, à un concert, dans un musée, une bibliothèque, une exposition. Concours sportifs, champs de courses et campings lui sont interdits, tout comme entrer dans une auberge ou un café.

Elle n’a pas le droit de se rendre sur les marchés, dans les grands magasins, les magasins de détails et artisanaux pour y faire ses achats. Elle ne peut faire ses courses que de 15 à 16 heures, moment de la journée où la majorité des magasins d’alimentation sont fermés.

Elle n’a pas le droit pour se déplacer, de posséder une bicyclette. Elle peut utiliser le métro mais uniquement dans le dernier wagon des rames.

Tentative de fuite et déportation

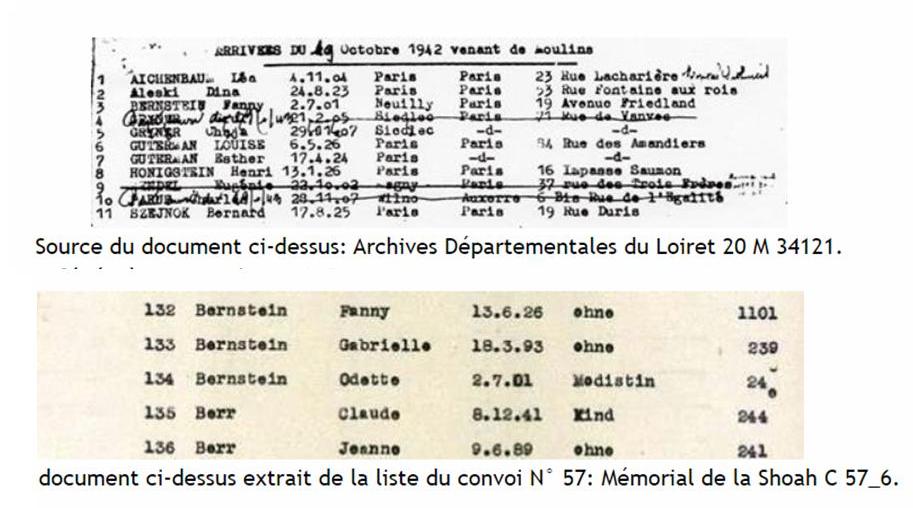

19 septembre 1942, Fanny tente de franchir la ligne de démarcation ; elle se fait arrêter sur le pont de Moulins. Elle est enfermée dans le donjon de Moulins, la Mal-Coiffée, devenu prison militaire allemande, la seule en France. 19 octobre, elle est transférée de Moulins à Beaune-La-Rolande, puis, le 19 juin 1943, elle est emmenée au camp de Drancy dont Aloïs Brunner vient de prendre la direction. Le lendemain, Brunner l’interroge sur sa famille à Paris : elle répond qu’elle n’a plus de famille à Paris ; ses parents n’ont pas été inquiétés.

1er juillet, Fanny est tenue de déposer ce qui lui reste, 85 francs, dans un compte qui lui est ouvert dans le camp.

15 juillet, Fanny est désignée pour le prochain convoi.

A l’aube du 18 juillet, Fanny est délestée de ses derniers effets. Elle est emmenée en bus avec 1000 autres Juifs à la gare de Bobigny. Elle est enfermée avec d’autres dans un train de marchandises qui quitte la gare de Bobigny à 9h30, le convoi n° 57. Elle voyage durant trois jours en pleine canicule, compressée dans un wagon.

21 juillet 1943, Fanny arrive dans le camp d’Auschwitz-Birkenau ; quelques heures plus tard, elle est gazée.

Les enregistrements de l’arrivée à Beaune-la-Rolande et du convoi n° 57 pour Birkenau

(d’après le site Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation de l'Allier)

« Bernstein Odette, Fanny. Arrêtée le 20 mai 1942. Internée à Beaune-la-Rolande puis à Drancy. Déportée à Auschwitz (Pologne) par le convoi parti de Drancy le 18 juillet 1943. » Ministère français des Anciens Combattants, 27 février 1946.

Une création de Fanny Berger au Musée de la Mode,

un des rares souvenirs laissés par la modiste.

Simone Signoret raconte le cas de monsieur Seligmann

Après l’armistice, la famille Kaminker quitte Saint-Gildas, près de Vannes, pour revenir à Neuilly, «Dans le superbe immeuble désert, la concierge est la seule habitante». Simone cherche immédiatement du travail, des leçons particulières de latin-lettres au service des ventes du studio Harcourt – «Le studio Harcourt, pour une fille de mon âge qui ne connaissait rien au cinéma, ça sonnait comme Hollywood» - Elle se souvient alors d’une copie de classe du nom de Zizi qui lui avait dit : «Moi, je veux faire du cinéma». Elle fit deux ou trois apparitions puis, tout à coup, devint Corinne Luchaire, considérée comme révélation de l’année dans un film, Prisons sans barreaux. Son père, Jean Luchaire, rédacteur en chef du Petit Parisien, l’embauche alors qu’elle n’a aucune qualification ; elle devient secrétaire dans le nouveau quotidien collaborationniste Les Nouveaux Temps :

« Je me suis retrouvée avec mon patron – qui m’avait dit «Apporte du papier et un crayon» - dans un immense appartement 32 de la rue du Louvre. Il y avait là un vieux monsieur qui s’appelait Seligmann, je crois bien, et qui très tristement et très dignement était prêt à vendre son local, jusqu’alors une des plus grosses maisons de passementerie de France. Il avait compris, il préférait négocier à temps, avant que la Commission aux affaires juives ne s’occupe de lui. Il nous a fait visiter. Les murs de la plupart des pièces étaient garnis d’une multitude de petits tiroirs étroits dans lesquels des kilomètres de galons à pompons et de cordonnets de soie attendaient leur nouveau sort… Il parlait peu, Luchaire pas davantage, la négociation fut très rapide et très courtoise, visiblement Luchaire avait les moyens… et le vieux monsieur est parti. Alors Luchaire m’a fait refaire le tour, qui cette fois était bien le tour du propriétaire, je le suivis avec mon petit carnet à la main, il me disait : «Là, mon bureau, note. Là, la salle d’attente, note». Je notais et ne disais rien. On faisait un drôle de couple. Tout à coup, après avoir baptisé une des pièces, salle de rédaction, note», il enchaîna et sans me regarder, il me dit, sur le même ton : «Tu sais, ton père, tu le reverras, t’en fais pas»

Sources :

https://www.dailymotion.com/video/x3blsf2 (bande annonce du documentaire de Catherine Bernstein diffusé sur Arte en mai 2006, disponible en DVD)

http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=1986930

https://www.liberation.fr/ecrans/2006/05/27/l-aneantissement-d-une-elegante_40631/

http://www.afmd-allier.com/PBCPPlayer.asp?ID=1150845

Simone Signoret : La Nostalgie n’est plus ce qu’elle était (ed. du Seuil, 1978)

Réduction à néant de l’espace de liberté

10 février 1942, Fanny Berger redevient Odette Bernstein car elle n’a plus le droit d’utiliser le prénom et le nom qu’elle s’était choisis.

Il ne lui est plus permis de sortir de 20 heures à 6 heures du matin. Lors des bombardements, elle n’a pas le droit de se réfugier dans les abris du quartier.

2 juin 1942, Fanny va chercher à son commissariat trois étoiles jaunes. Elle doit les coudre «solidement et bien visible sur le côté gauche de son vêtement». Fanny n’a désormais plus le droit de posséder un téléphone, ni de se rendre dans une cabine téléphonique.