6 : La Tour du Télégraphe par Camille Pissarro (1863)

2, rue du Mont-Cenis

L’église Saint-Pierre de Montmartre et le télégraphe

La vénérable église Saint-Pierre de Montmartre fut à l'origine une église à double vocation : abbatiale pour les religieuses de Montmartre et paroissiale pour les habitants du village. Bâtie entre 1133 et 1147, elle est aujourd'hui la plus vieille église de la capitale, c’est aussi le seul vestige de l’abbaye.

Le clocher a été reconstruit en 1905 car il fut transformé sous la Révolution pour devenir l'un des seize télégraphes de Chappe de la ligne Paris-Lille. Ce télégraphe optique permettait de transmettre, quand le temps le permettait, des messages en vingt minutes de point haut en point haut depuis les toits des Tuileries jusqu’à Lille ; celui-ci était le relais entre le télégraphe de Saint-Eustache et celui d’Ecouen. La première nouvelle importante télégraphiée fut la victoire du Quesnoy sur les Autrichiens le 17 août 1794.

L'église connut bien d'autres vocations : Temple de la Raison sous la Révolution ; en 1814, l'absidiole nord est transformée en four à pain par les Russes qui occupent la Butte, sous la Commune, elle sert de dépôt de munitions. C'est paradoxalement l'anticléricalisme de la fin du XIXème siècle qui la sauve : des artistes de Montmartre convainquent les élus de la restaurer "pour jouer un bon tour au Sacré-Coeur", alors en cours de construction.

En 1863, Camille Pissarro pose son chevalet rue des Rosiers

Rue renommée aujourd’hui rue du Chevalier de la Barre.

La tour du Télégraphe à Montmartre -1863

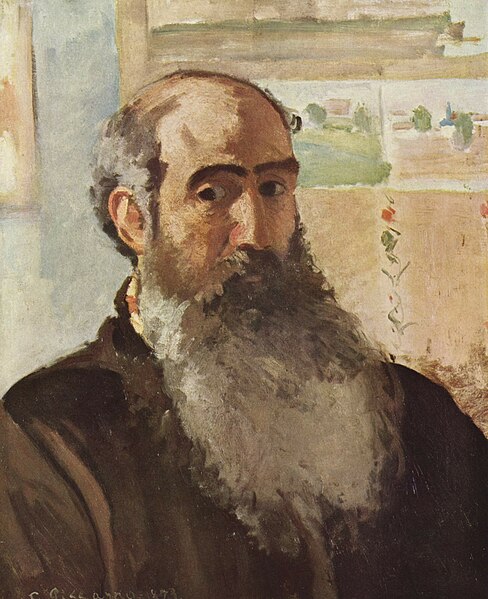

Sa longue barbe lui donne une allure de patriarche. Il faut l'imaginer ici avec son chapeau aux larges bords rabattus, son sac à dos contenant son attirail de peintre, des bottes montantes de chasseur et un solide bâton à la main.

Autoportrait dix ans plus tard, musée d’Orsay

Le doyen du groupe des Impressionnistes est né en juillet 1830, dans l’île Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, aujourd'hui Îles Vierges des États-Unis. Ses parents, tous deux juifs d’origine portugaise, possèdent une entreprise florissante de quincaillerie.

Alors qu’il a douze ans, son père l’envoie étudier en France, dans la pension Savary à Passy, dont le directeur l'encourage à cultiver ses dons pour le dessin. Il travaille quelques années dans le commerce familial, à Saint-Thomas puis à Caracas, avant de renoncer définitivement au métier de négociant et repart pour Paris en 1855, s'installe dans sa famille, chaussée de la Muette, à Passy.

A l’aise financièrement, il suit des cours particuliers à l'École des Beaux-Arts, s'inscrit comme copiste au musée du Louvre, découvre Delacroix, Ingres, Daubigny, rencontre Camille Corot, alors âgé de 59 ans, use de ses influences avec Millet et Courbet.

A partir de 1859, il fréquente diverses académies, dont celle du père Suisse (cf.02), où il rencontre Monet, Guillaumin et Cézanne. C’est par Monet qu’il fait la connaissance des jeunes rapins de l’atelier Gleyre (cf.01), Renoir, Bazille, Sisley, tous ses cadets d’une dizaine d’années.

1860, c’est aussi l’année où Julie Vellay, fille de viticulteurs de Bourgogne, entre comme domestique chez les Pissarro. Elle devient la compagne de Camille mais il ne l'épousera que plusieurs années plus tard.

Le père de Camille, scandalisé par cette mésalliance, lui coupe les vivres. Vont commencer alors de longues années de galère pour Camille.