5 : Lundi 23 novembre 1407 - L’assassinat de Louis d’Orléans

Impasse des Arbalétriers (3e)

L’impasse des Arbalétriers où eut probablement lieu l’assassinat

(à proximité, l’hôtel Hérouet)

L’hôtel Barbette

Etienne Barbette, prévôt des marchands entre 1298 et 1321, possédait une maison de campagne entourée de vastes jardins et clos de murs, au-delà de l’enceinte de Philippe Auguste. On devait y accéder par la route devenue l'actuelle rue Vieille-du-Temple. La maison fut ensuite englobée par le développement des faubourgs puis par la construction de l’enceinte de Charles V. Barbette est resté dans l’histoire pour être l’initiateur du préavis instituant les rapports entre locataire et propriétaire, resté en vigueur de nos jours.

L’hôtel fut reconstruit en 1390 par le surintendant des finances Jean de Montagu, qui connaîtra une fin tragique (cf.02). Notons que Charles VI vint y coucher avant de se lancer à la poursuite de Pierre de Craon, l’auteur d’une tentative d’attentat sur le connétable Olivier de Clisson (cf.04)

En 1401, la reine Isabeau de Bavière fit l’acquisition de la demeure ; elle vint souvent se retirer dans cet endroit discret, loin des crises de folie de son mari (cf.04) ; elle aurait dit que le roi la gênait beaucoup par ses accès de folie et la gênait encore plus dans ses périodes de lucidité.

Isabeau de Bavière

(Palais de Justice de Poitiers)

La reine Isabeau à l’hôtel Saint-Pol

L’assassinat

23 novembre 1407, le duc Louis d’Orléans se rend à l’hôtel Barbette où la reine Isabeau vient d’accoucher ; c’est son douzième accouchement, un enfant mort-né ; Charles, le futur Charles VII est son cinquième enfant et sera le premier à dépasser l’âge de dix-neuf ans.

Louis est faussement informé par un valet du roi, Thomas de Courteheuse, que Charles VI le mande à sa résidence, l’hôtel Saint-Pol (cf.04) ; le duc part immédiatement avec pour seule escorte trois porteurs de torches devant lui et deux pages derrière, « trop petitement accompagné ». Il est probable qu’il soit sorti par la porte discrète donnant sur l’impasse des Arbalétriers, proche de la poterne Barbette qui traverse les remparts de Philippe Auguste, au droit du 50, rue Vieille-du-Temple, laissée sans garde et ouverte en permanence depuis la construction de l’enceinte de Charles V.

C’est entre la porte de l’hôtel et la poterne qu’il est assailli par dix-huit estafiers commandés par Raoulet d’Anquetonville ; embusqués dans l’hôtellerie à l’image de Notre-Dame, qui se serait trouvée 47, rue des Francs-Bourgeois, au débouché de l’impasse, les assaillants sortent brusquement, armés de haches, de piques et de masses à pointe. Croyant à une méprise, Louis s’écrie :

- Mais je suis le duc d’Orléans

- Justement ! lui aurait répondu le capitaine, c’est à toi que nous en voulons !

A l’aide d’une hallebarde à crochet, ses agresseurs le font tomber de cheval et lui sectionnent le poignet avant de lui fendre le crâne d’un coup de hache.

Une femme à l’étage de la maison s’écrie « Au meurtre, à l’assassin », « Tais-toi, méchante femme » vocifèrent les meurtriers, avant de déguerpir.

Les voisins emportent le corps aux Blancs-Manteaux.

L’assassinat vu en 1470 et au XIXe siècle

Louis Ier d’Orléans

C’est le second fils de Charles V et le frère unique de Charles VI ; il est né en 1372.

Ce n’est qu’en 1392 qu’il peut jouir du titre de duc d’Orléans ; il fut auparavant duc de Touraine et collectionnait quantité de comtats, baronnies et châtellenies en apanages : Blois, Angoulême, Beaumont, Chartres, Soissons, Dreux, Luzarches, Provins et d’autres. Il entretient une large clientèle en Italie, en Allemagne et en France.

Il passe pour insatiable et jouisseur : après les mornes années de la fin de règne de l’austère Charles V, la jeunesse arrive au pouvoir ; des festivités grandioses sont organisées telles que l’entrée solennelle dans Paris d’Isabeau après son sacre à Saint-Denis, qui restera gravée dans les mémoires des Parisiens, ou encore le tragique bal des Ardents (cf.04).

Louis d’Orléans et Christine de Pisan

Avec Louis, c’est la fête permanente, fêtes auxquelles participent le roi, dans ses moments de rémission, et la reine Isabeau ; fêtard et séducteur, il « hennissait comme un étalon après presque toutes les belles femmes », disent ses détracteurs qui ne tardent pas à faire circuler le bruit d’une liaison avec la blonde et belle Isabeau ; on dit aussi que la femme de Raoulet d’Anquetonville n’était pas insensible à ses charmes.

Pour financer sa cour, sa clientèle, ses domaines parisiens, la construction de deux châteaux, Pierrefonds et La Ferté Milon, et ses fastueuses fêtes, Louis puise allègrement dans le trésor du royaume. Il s’attire ainsi une croissante impopularité, soigneusement entretenue par ses ennemis.

Un politique dilettante : Charles VI est jeune lorsqu’il accède au pouvoir et ses oncles, les frères du défunt Charles V s’empressent d’être ses conseillers : Louis d’Anjou, mais qui est accaparé par son royaume de Naples, Louis de Bourbon, et surtout Jean de Berry et le duc de Bourgogne, Philippe le Hardi. C’est après que le roi se fut débarrassé de cette tutelle, en 1388, que Louis d’Orléans commence à profiter de la confiance que lui manifeste son frère ainsi que de la protection de la reine. Louis est le maître du Conseil du roi où les vieux conseillers de Charles V, bourgeois anoblis ou non, gèrent de façon rigoureuse les caisses du trésor à la fureur des contribuables (trésor où cependant Louis puise la plus grande partie de ses revenus), ces conseillers que les princes ridiculisent en les appelant les « marmousets ».

Tout change après l’épisode du Mans et l’accès de folie du roi. Bourgogne et Berry s’entendent pour reprendre le pouvoir, en particulier Philippe le Hardi, l’aîné des frères, tuteur du roi et auquel Isabeau, qui préside le conseil de régence, doit son mariage. Louis d’Orléans s’applique à reprendre de l’influence au sein du Conseil en s’imposant comme son seul vrai rival.

Vers l’assassinat

Les intérêts des deux princes de sang sont géographiquement à l’opposé : ceux de Louis sont tournés vers l’Italie - il est marié à Valentine Visconti -, ceux de Philippe vers le Nord, en particulier vers la Flandre - le duc de Bourgogne a hérité de la Flandre à la mort de son beau-père en 1384 -. La Flandre est économiquement très liée à l’Angleterre qui vend sa laine aux drapiers des ville flamandes, ce qui explique la tentation d’alliance du duc de Bourgogne avec l’Anglais. Philippe le Hardi a l’ambition d’unifier son territoire, joindre la Flandre au duché de Bourgogne, ce qu’empêche Louis en acquérant le duché de Luxembourg en gagère en 1402.

Philippe le Hardi meurt en 1404 ; son fils, Jean, futur Jean sans Peur, lui succède. Moins fin politique que son père, le nouveau duc n’a pas la prestance de Philippe, ne sait pas garder la proximité qu’avait son père avec Isabeau. Louis d’Orléans, le compagnon de divertissement, va en profiter ; des rumeurs d’une liaison plus intime ne tardent pas à circuler, rumeurs soigneusement entretenues par les partisans de Bourgogne (« peut-être le jeune frère distrayait-il la reine de son veuvage intermittent », selon Jean Favier).

Les relations s’enveniment encore lorsque Louis réussit à évincer du Conseil des partisans du duc de Bourgogne et qu’il réussit à réduire les largesses du Conseil pour la Bourgogne : la pension du duc est divisée par cinq. Jean se lance dans une campagne de séduction de l’opinion publique, « réforme » est le mot-clé en vue de l'institution d’une monarchie contrôlée.

En 1405, la rivalité se transforme en affrontement entre Jean et Louis lorsque ce dernier veut relancer la guerre contre l’Angleterre ; la guerre a l’avantage de justifier les augmentations d’impôts. Orléans lance un défi à Henri IV de Lancastre. L’économie de la Flandre menacée, Jean réagit ; l’armée bourguignonne menace Paris, Louis et Isabeau quittent la capitale. On frôle la guerre civile mais cela se termine par des embrassades et un festin...

C’est peut-être une affaire personnelle qui va sceller le sort de Louis d’Orléans ; il aurait tenté de séduire, peut-être de violer, « esforcier », la femme de Jean, Marguerite de Bavière. Le drame est à la porte, le mari décide de se débarrasser de son rival devenu son ennemi.

Leur oncle, le duc de Berry tente de réconcilier les cousins et semble réussir puisqu’ils communient ensemble en partageant la même hostie, soupent et couchent ensemble le 20 novembre 1407 ; mais trois jours plus tard…

Après le meurtre

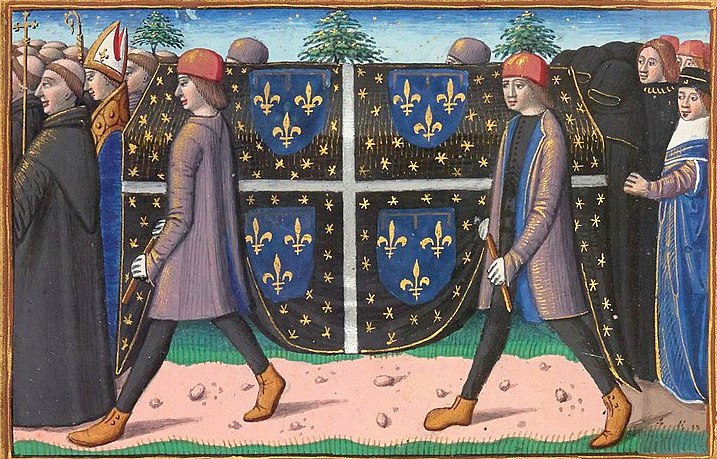

Funérailles de Louis d’Orléans

Le guet-apens avait été préparé de longue date, les meurtriers s’étaient fait remarquer dans l’hôtel de l’Image Notre-Dame d’où on surveillait facilement les allers et venues devant l’hôtel Barbette. Les voisins voient s’enfuir les assassins, les traces mènent à l’hôtel d’Artois, résidence parisienne du duc de Bourgogne.

Le 26 novembre, alors qu’il y a conseil chez le duc de Berry, à l’hôtel de Nesles, Jean sans Peur, accompagné de Raoulet d’Anquetoville, l’exécuteur des basses œuvres, se voit interdire l’entrée de l’hôtel. Il comprend la menace et quitte Paris sur le champ.

Valentine Visconti, la femme de Louis, se rend auprès du roi pour réclamer justice. Le roi lui promet justice mais jamais Jean sans Peur ne sera cité devant la cour des Pairs ; la veuve éplorée se retire à Blois où elle meurt l’année suivante.

Si les princes de sang sont indignés, l’opinion publique voit surtout la disparition d’un homme qui symbolise les fastes scandaleux de la cour, causes d’une fiscalité détestée.

La guerre civile est déclenchée

Charles d’Orléans, le fils de Louis, décidé à venger son père multiplie les diatribes contre le duc de Bourgogne.

En février 1408, trois mois après l’assassinat, le duc de Bourgogne fait son entrée solennelle dans Paris ; il a su tirer profit de la haine des Parisiens envers Louis d’Orléans, en dénonçant la fiscalité excessive et les propositions de réforme, il est le maître de Paris. Mais le duc ne doute pas que les parents de Louis vont chercher à se venger ; il fait en conséquence construire, au centre de l’hôtel de Bourgogne, une tour dont l’unique fonction est d’avoir au quatrième étage, une « forte chambre pour dormir » ; c'est la tour Jean sans Peur.

Quand le duc de Berry oublie ses griefs contre son neveu Jean, Charles d’Orléans voit son espoir de justice s’évaporer. C’est loin de Paris qu’il va trouver du soutien avec le connétable d’Albret et Bernard d’Armagnac. Une ligue se crée en 1410 à l’occasion du mariage de Charles d'Orléans avec Isabelle, la fille du comte d’Armagnac.

Dès lors, le royaume entre dans l’une de ses périodes les plus sombres, 25 ans de troubles, de massacres et d’anarchie, jusqu’en 1435.

Un conflit qui aura, entre autres conséquences, le refus de Jean sans Peur de joindre son armée à celle du roi en 1415, refus qui participe au désastre d’Azincourt. Les gagnants sont les Anglais qui profitent de la situation, arbitres soutenant l’un ou l’autre des camps, avec pour objectif la reconquête de « l’héritage français ».

Paris est au cœur de la tourmente

Pendant qu’Armagnac recrute dans les provinces du Midi et qu'une bande d’écorcheurs particulièrement redoutée prend la direction de Paris, Jean sans Peur, fort d’une armée de 60 000 hommes entre dans la capitale en octobre 1411. Pour s'assurer le contrôle de la ville, le duc de Bourgogne s’appuie sur la corporation des bouchers, alliance de puissants bourgeois, rentiers d’une activité qu’ils se contentent de financer avec, à leur solde, une armée de commis et de valets parmi lesquels, Simon le Coutelier dit Caboche. Avec 500 hommes, les bouchers tiennent la ville.

Massacre des Armagnacs lors de la révolution cabochienne

Le 27 avril 1413, une émeute menée par Caboche et ses écorcheurs fait descendre dans la rue des milliers de bourguignons, mouvement qui a pour conséquence de nombreuses exécutions, dont celle de Pierre des Essarts (cf.02) et l’adoption d’une ordonnance adoptant le principe d’une monarchie contrôlée, copie de celle adoptée au temps d’Etienne Marcel (cf . 03). Les partisans d’Armagnac, quant à eux, se terrent ou ont quitté Paris ; se dire armagnac, c’est être voué au lynchage.

Le 2 août suivant, c’est la rébellion contre les bouchers. Jean sans Peur, accompagné de Caboche, quitte Paris ; les meneurs de l’émeute d’avril sont traqués par les Armagnacs, multipliant exécutions et pendaisons au gibet de Montfaucon. A Paris, plus personne n’ose prononcer le nom du duc de Bourgogne ; les mouchards sont partout, Bernard d’Armagnac a pris le contrôle de Paris.

Dans la nuit du 28 au 29 août 1417, un nommé Perrinet fait entrer discrètement les soldats bourguignons par la porte Saint-Germain. Les Armagnacs n’ont pas le temps d’organiser la résistance, Bernard d’Armagnac est arrêté ; c’est la revanche des bouchers. Armagnac est égorgé, plusieurs centaines de personnes sont massacrées par les bourguignons et les hordes sorties des cours des miracles.

Paris est plongé dans l’anarchie, Jean sans Peur entre dans une capitale en proie au chaos le 14 juillet 1418 ; une ville à nouveau secouée par une journée d’émeutes le 20 août, avec cette fois-ci un bourreau nommé Capeluche à sa tête et dont la spécialité est l’égorgement des femmes. La détestation du fisc se mêle à la xénophobie, on exécute les « banquiers lombards ».

Pour couronner le tout, une épidémie de petite vérole éclate, plus de 5.000 morts à l’Hôtel-Dieu ! La capitale est à bout.

La Tour Jean sans Peur, accolée à l’hôtel de Bourgogne

Prudent, le duc dort au dernier étage

Le royaume entre dans sa période la plus sombre

10 septembre 1419, Jean sans Peur est tué à Montereau lors d’une entrevue avec le dauphin, futur Charles VII. Deux jours plus tard, les partisans du duc de Bourgogne à Paris jurent de le venger et font appel aux Anglais ; le 20, c’est le traité de Troyes entre les Anglais et les Bourguignons, le roi d’Angleterre Henri V épouse Catherine de France et devient ainsi le « fils » de Charles VI, héritier du trône de France, au grand désarroi des juristes. Le dauphin Charles est déshérité !

C’est l’âge des Trois France, anglaise, bourguignonne et celle qui reste fidèle aux Valois, le dauphin entendant reprendre le pouvoir ; le royaume est au comble de la confusion.

Bedford, le frère de Henri V, est le gouverneur de Paris et le régent après la mort du roi. Il s’est installé au château des Tournelles (cf.06) et se trouve à la tête d’une garnison anglaise de 300 hommes (dont John Falstaff à la Bastille). L’Anglais contrôlant les axes par lesquels la bourgeoisie parisienne commerce, la capitale connaît une petite prospérité économique.

1429, c’est l’avènement de Jeanne d’Arc et la libération d’Orléans ; la nouvelle se répand comme une traînée de poudre, le surnaturel s’invite dans la guerre, la bannière de lys attire de nouvelles énergies. La guerre est ranimée par la Pucelle, mais les temps les plus noirs s’annoncent : campagnes désertées, champs en friche, chômage. A Paris, on s’inquiète d’autant plus que des signes néfastes sont envoyés : un porcelet naît avec deux têtes, sombre présage.

Jeanne d’Arc échouera devant Paris ; elle-même est blessée par un arbalétrier, qui n’est pas anglais, ni bourguignon, mais parisien. Paris où Henri VI, dix ans, roi d’Angleterre et de France, reçoit l’onction en décembre 1431.

L’épopée de Jeanne d’Arc a cependant transformé ces guerres dynastiques en cause nationale : les provinces se libèrent, y compris la Normandie qui entre en insurrection en 1434. L’année suivante, le traité d’Arras signe la réconciliation entre Charles VII et le duc de Bourgogne et, à Paris, les partisans du roi déclenchent une émeute. Les Anglais quittent Paris le 15 avril 1436.

Le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, pardonne le meurtre de son père, Jean sans Peur mais pas d 'amende honorable de sa part pour le meurtre de Louis d’Orléans.

Pour en savoir plus :

La Guerre de Cent ans, Jean Favier (ed. Fayard)

Charles VI : la folie du roi, Paris, Françoise Autrand (ed. Fayard)

Guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons — Wikipédia (wikipedia.org)