2 : Mardi 30 avril 1315 - Enguerrand de Marigny au gibet de Montfaucon

Square Amadou Hampâté-Bâ

Derrière la rue de la Grange aux Belles et la rue des Ecluses Saint-Martin (10e)

Sommaire :

Le bras droit de Philippe le Bel

Le sinistre gibet de Montfaucon

Parmi les condamnés, beaucoup d'autres trésoriers du roi

Regnier de Montigny et François Villon

Né vers 1260, il est issu d’une vieille famille de petite noblesse, de petit baronnage, qui gravit les marches du pouvoir jusqu’à devenir le bras droit du roi Philippe le Bel. Venu très jeune à la cour, il est d’abord écuyer au service du chambellan du roi, puis panetier auprès de la reine Jeanne de Navarre (c’est-à-dire ayant à sa charge la police du pain et des boulangeries), qui lui fait épouser sa filleule, Jeanne de Saint-Martin.

Cultivé et intelligent, Enguerrand sait s’attirer les faveurs du roi qui le nomme chambellan, comte de Longueville, châtelain du Louvre. C’est un des principaux conseillers du roi, puis son bras droit, il sera comblé de richesses et d’honneurs et recevra aussi une pension d’Edouard II, le roi d’Angleterre.

Le bras droit de Philippe le Bel

En 1302, il est nommé coadjuteur du royaume et prend ainsi la tête de l’administration. Il partage les vues de Philippe le Bel sur la gestion de la finance du royaume ; il met en place le processus d’altération de la monnaie et s’attire ainsi la détestation du peuple d’autant plus que la dévaluation s’accompagne d’une augmentation des impôts.

A partir de 1309, Marigny devient Gardien du Trésor. Sa position de favori ne peut que lui attirer jalousie et inimitié à la cour, d’autant plus qu’en 1311, il a su négocier la paix avec les seigneurs flamands quand les princes de sang souhaitaient la guerre ; cette même année, il devient Chancelier de France.

Cet homme habile sait aussi entretenir sa fortune et faire profiter sa famille de sa position : il obtient pour ses frères des sièges épiscopaux, archevêché de Sens, évêchés de Senlis, Beauvais, un autre de ses parents devient confesseur du roi et cardinal.

En janvier 1314, il concentre tous les pouvoirs, tout irait pour le mieux pour Enguerrand si cette même année, son protecteur n’allait pas être attaqué par un sanglier en forêt d’Halatte (cf. 01). Après la mort de Philippe, le 29 novembre, l’avenir du conseiller est incertain. Le nouveau roi, Louis X le Hutin, souhaite se débarrasser de lui en l’exilant mais le frère de Philippe, Charles de Valois, qui lui voue une haine farouche, veut sa mort.

Procès et exécution

Charles l’avait déjà accusé d’avoir reçu des pots-de-vin mais le roi Philippe l’avait soutenu. Maintenant, les accusations commencent à pleuvoir, 41 chefs d’accusation. Le Chancelier est arrêté, on refuse de l’entendre.

Ses comptes sont en ordre, on ne constate aucune irrégularité. Qu’à cela ne tienne, Charles de Valois revient à la charge en l’accusant de sorcellerie sans le moindre fondement. Une accusation efficace, Louis le fait emprisonner au Temple (devenu prison depuis la récente condamnation des Templiers).

Enguerrand refuse de se défendre face à un tribunal où l’accusateur principal n’est autre que son propre frère cadet, l’évêque Jean de Marigny ! Sa seule déclaration est de rappeler que tous ses actes n’avaient d’autre but que de servir le roi.

Enguerrand de Marigny est condamné à être pendu le 30 avril 1315 au gibet de Montfaucon.

Son corps reste exposé pendant deux ans, quand un deuxième procès à la demande de Philippe V le Long, successeur et frère de Louis X, le disculpe et réhabilite sa mémoire.

Ses restes sont inhumés dans l’église des chartreux de Vauvert (au bout de l’actuelle avenue de l’Observatoire).

En 1325, Charles de Valois, pris de remords, distribue des aumônes en demandant de prier pour l’âme d’Enguerrand de Marigny, et pour la sienne. Auparavant, Louis X avait légué une forte somme à la veuve du Chancelier et à ses enfants.

Le sinistre gibet de Montfaucon

Le plus grand gibet de France et la plus célèbre des fourches patibulaires sur une butte qui doit son nom à un comte nommé Falco ou Fulco, en possession en 986 d’un terrain à cet endroit. C’est peut-être le même qui se fait prénommer Faucon et qui est mentionné, en 1027, comme ultime vicomte de Paris. Six générations plus tard, un comte Faucon vend deux terrains de Montfaucon en 1189, date à laquelle le gibet est attesté ; c’est là que saint Louis établit la grande justice de Paris.

Où était-il situé ? Dans le quadrilatère limité de nos jours par le canal St Martin, la rue des Ecluses Saint-Martin, la rue de la Grange aux Belles, et la rue Louis Blanc. En 1954, lors de la construction d'un garage, 53, rue de la Grange aux Belles, on a retrouvé deux piliers couchés à 2,50 m au dessous du sol et les ossements d’une femme. Son emplacement exact serait le côté sud de la place Robert-Desnnos (Square Amadou Hampâté-Bâ).

Ce qu’étaient les « Fourches patibulaires » à l’origine

Le gibet au XIVe siècle

L’emplacement avait été choisi pour que les fourches patibulaires dominent les environs : une butte isolée sur une colline en pente douce, se détachant sur les champs environnants. A l’origine en bois, il fut remplacé par un édifice en pierre.

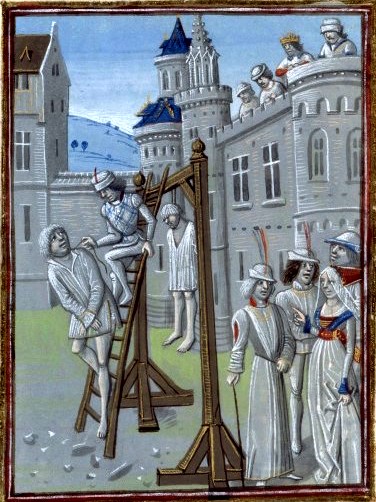

Ironie du sort, ce serait Enguerrand de Marigny lui-même qui a fait construire celui qui est représenté sur de nombreux tableaux. Il semblerait que l’initiateur des travaux serait en fait Pierre Rémy, trésorier des finances de Charles IV le Bel, en 1325. Cela ne lui a pas plus porté chance qu'à Enguerrand ; il y sera pendu trois ans plus tard.

Le gibet était au milieu d’un enclos. Dans cet enclos, une plateforme de grosses pierres de taille cimentées, de 10 mètres sur 14 et 6 mètres de haut. Seize piliers de pierres de grès d’une dizaine de mètres ; entre les piliers et sur deux ou trois étages, des poutres de traverse en bois desquelles pendaient des cordes, remplacées en 1466 par des chaînes clouées aux poutres. Seize piliers car il y avait seize quartiers dans le Paris du XIVe siècle.

Une cave par laquelle on accédait par une trappe était aménagée à l’intérieur de la plateforme, une seconde porte sur la face nord permettait aussi d’accéder à cette cave.

Jean Fouquet : Condamnation et supplice des Amauriciens en présence de Philippe-Auguste (BnF)

Diaporama (survoler l'image)

Itinéraire d’un condamné

Arrivé ici, le condamné se trouvait au pied du gibet…

L’itinéraire a varié au cours des siècles, dépendant du point de départ, l’actuelle Conciergerie ou le Grand Châtelet. Celui d’Enguerrand de Marigny passe par la rue du Temple, traverse la nouvelle porte Sainte-Avoye, au-delà de l’enceinte, puis les champs par le chemin des Marais du Temple pour rejoindre la route de Meaux (l’actuelle rue de la Grange-aux-Belles), permettant d’accéder à la butte de Montfaucon par le sud, il n’y a plus ensuite qu’à suivre un sentier sinueux pour atteindre les fourches.

Le condamné, vêtu et coiffé à l'ordinaire, les mains liées par les poucettes, est emmené à pied, à cheval ou sur la claie d’infâmie, par un détachement de la milice du guet, soit un lieutenant criminel, des sergents et des archers.

La Claie d’infâmie

Dans l’enclos, il emprunte une rampe de maçonnerie. Une fois arrivé au pied du gibet, il monte les quelques marches menant à la plateforme à la suite du bourreau, puis gravit l’échelle posée sur la poutre, la tête parfois enfouie dans un sac et à reculons pour éviter la chute. Le bourreau lui passe la corde autour du cou, descend puis déplace l’échelle….

L’infâmie de la condamnation va jusqu’à priver les pendus non seulement de sépulture chrétienne mais aussi des derniers sacrements, afin de faire également périr l’âme du condamné. Ce châtiment extrême fut dénoncé aussi bien dans le royaume qu’ailleurs, Dante s’en offusque, si bien qu’à partir de 1396, les suppliciés sont accompagnés par un prêtre auprès duquel ils peuvent se confesser puis recevoir l’extrême onction. Une fois la pendaison exécutée, le moine qui avait accompagné le supplicié revenait au Châtelet pour y prendre un repas et toucher une indemnité de déplacement.

A partir du XVIe siècle, le condamné a droit à une autre (et maigre) consolation : sur le trajet, le convoi fait halte devant l’église du couvent des Filles-Dieu, près de l’enclos Saint-Lazare ; il s’agenouille devant le crucifix et le baise puis reçoit une onction d’eau bénite. La mère lui apporte l’eucharistie, trois morceaux de pain et un gobelet de vin, ou plutôt un breuvage destiné à l’étourdir : la cérémonie du « dernier morceau du Patient ».

Le destin des pendus

Montfaucon, lieu d’exposition : le gibet n’accueille pas uniquement les suppliciés mais aussi les morts, ceux qui ont été exécutés dans les autres lieux de haute justice de Paris, qui sont nombreux : place de Grève, place Maubert, place du Trahoir (au bout de la rue de l’Arbre-Sec, qui n’est autre que la potence), etc,

Les cadavres sont eux aussi transportés sur la claie d’infâmie.

On pend aussi les suicidés à Montfaucon, des mannequins pour les condamnés à mort par contumace, y compris les animaux domestiques coupables d’un accident ou d’une grave déprédation (cf. 01). Si le condamné à mort a été décapité, on le pend par les aisselles.

Les exécutions doivent servir de leçon. C’est la raison pour laquelle on ne décroche pas les pendus qui sont sensés restés accrochés jusqu’à destruction complète :

[…] L'azur luit, le soir vient, l'aube blanchit le ciel.

Le vent, s'il entre là, sort pestilentiel.

Chacun d'eux sous le croc du sépulcre tournoie

Et tous, que juin les brûle ou que janvier les noie,

S'entreheurtent, fameux, chétifs, obscurs, marquants,

Et sont la même nuit dans les mêmes carcans.

Le craquement farouche et massif des traverses

Accompagne leurs chocs sous les âpres averses,

Et, comble de terreur, on croirait par instant

Que le cadavre, au gré des brises s'agitant,

Avec son front sans yeux et ses dents sans gencives,

Rit dans la torsion des chaînes convulsives.

Victor Hugo dans la Légende des siècles.

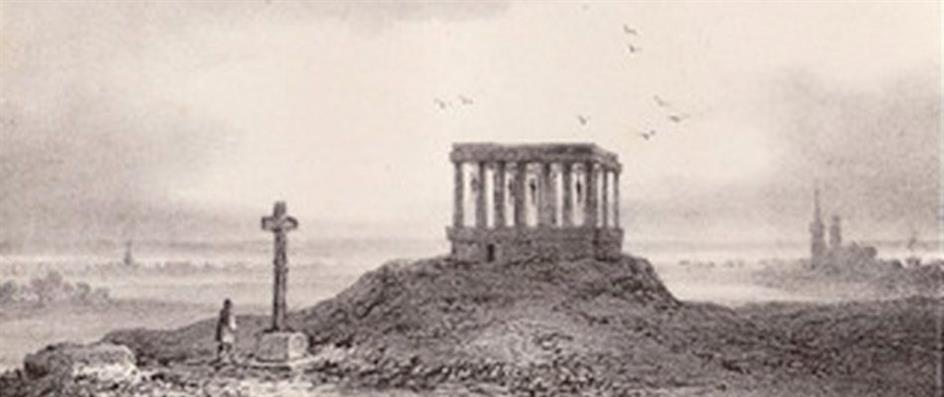

Le Gibet imaginé en 1863

Il y a ainsi quelques dizaines de corps, certains disent une cinquantaine, qui se balancent au gré des vents, dans leurs habits, entre les piliers, visibles à des lieues à la ronde.

Par la trappe, on jetait dans la cave les restes et les os qui s’étaient détachés, ou bien les pendus qu’on décrochait pour avoir plus de place ; un bas-fond pestilentiel régulièrement nettoyé, ce qui privait ainsi les morts de sépulture. Bien que fugace, c’était le seul cimetière de Paris pour eux.

La garde veille : l’endroit est surveillé nuit et jour, surtout la nuit et en particulier les jours suivant une exécution, pour empêcher les familles de venir prendre les corps afin de leur donner une sépulture décente. Une grâce peut parfois permettre à la famille de récupérer les restes. Rôdent aussi les récupérateurs de cadavres oeuvrant pour le compte de barbiers chirurgiens, interdits d’autopsies et de dissections humaines par l’Eglise, ou encore les sorciers et magiciens pour la préparation de philtres ; ils étaient attirés par la mandragore, réputée pousser sous les pendus.

Et les femmes ? Pas de pendaison pour elles, une question de décence ; elles sont enterrées vivantes ! Pendant une vingtaine d'années à partir de 1440 ; ce supplice issu du bas Moyen Age, est en général réservé aux prostituées et aux voleuses, jugées pour ainsi dire indignes de par leur condition féminine de recevoir la publicité faite aux pendus.

Parmi les condamnés, beaucoup d’autres trésoriers du roi

Outre Enguerrand de Marigny et Pierre Rémy, le gibet accueillit en 1278 Pierre de la Brosse, ministre des finances de Philippe le Hardi ; en 1322 Giraud Gayte, trésorier de Philippe V.

Il ne fait pas bon s’occuper des deniers du royaume, cela finit mal, on est victime de ses propres opérations douteuses (Pierre Rémy), victime des grands barons jaloux ou débiteurs (Pierre de la Brosse, Enguerrand de Marigny), ou du successeur de son protecteur (Pierre des Essarts), et surtout coupable d’avoir accumulé une fortune considérable. Ajoutons Jacques de Rue et Pierre du Tertre, chambellan et secrétaire de Charles de Navarre, pendus en 1378.

Olivier le Daim connaît un destin proche de celui d’Enguerrand de Marigny, bien que de plus basse extraction. C’est le fils d’un barbier gantois que le dauphin Louis (futur Louis XI) rencontre alors qu’il fuit son père Charles VII ; il en fait son valet de chambre puis son conseiller lorsqu’il accède au trône. Olivier est anobli, nanti de plusieurs seigneuries, obtient même un poste de commandement militaire et ne tarde pas à se faire de farouches ennemis. Louis XI meurt en 1483 ; le puissant Olivier Le Daim est aussitôt mis en accusation par ses ennemis, vols, meurtres, emprisonnements arbitraires. Il est pendu le 21 mai 1484.

Olivier le Daim (et Louis XI)

« Pendus hauts et courts »

Pourquoi cette expression ? : on suppose que les poutres les plus hautes étaient réservées aux plus hauts personnages ou aux plus grands criminels.

En 1320, le prévôt de Paris, Henri Tapperel est pendu, convaincu d’avoir été soudoyé pour faire condamner un innocent à la place du vrai coupable.

Trois ans plus tard, Jourdain de l’Isle, neveu du pape Jean XXII, coupable de 18 assassinats ! Pas de claie d’infâmie pour lui, il est traîné jusqu’à Montfaucon attaché à la queue d’un cheval.

Pendant la guerre civile entre les Armagnacs de Charles d’Orléans et les Bourguignons de Jean sans Peur (cf. 05), le gibet connaît sa grande période d’affluence, de 1407 au départ des Anglais de Paris, les exécutions se comptent par dizaines. A titre d’exemple, Jean de Montagu, surintendant des Finances de Charles VI, condamné par Jean sans Peur pour lèse majesté ; décapité aux Champeaux, sa tête est plantée au bout d’une pique et son corps est pendu à Montfaucon, le 17 octobre 1409, son corps reste accroché par les aisselles pendant trois ans.

Pierre des Essarts, arrière petit-fils du beau-père d’Etienne Marcel (cf. 03), prévôt de Paris et ancien ministre des finances, le rejoint quatre ans plus tard. Détesté par le peuple, il est décapité aux Halles puis pendu à Montfaucon en 1413 : pendant la révolution Cabochienne (cf. 06), il fut accusé de dilapider les finances du royaume et d’avoir aidé les Armagnacs. Des Essarts se réfugie dans la Bastille ; Jean sans Peur l’enjoint de sortir avec la garantie de la vie sauve. Quelques jours plus tard, le duc le livrait aux Parisiens. Il eut un simulacre de procès. Alors qu’il était prévôt, il avait fait pendre en 1407 à Montfaucon, deux écoliers, au sens médiéval du terme, Léger du Moussel et Olivier Bourgeois ; il fut astreint, sept mois plus tard, à les dépendre, les embrasser sur la bouche et à restituer leurs corps en grande pompe à l’Université.

Regnier de Montigny et François Villon

Regnier de Montigny, issu de la petite noblesse, fait partie de ces troupes soldatesques devenues inutiles pendant les trêves ou les périodes de paix et qui écument les campagnes et assiègent les bourgs. Régnier est de la bande des « coquillards » qui s’est constituée à la fin de la guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons. Les coquillards sont dirigés par le « roi de la coquille », et dominés par une hiérarchie complexe. On y trouve des tueurs, des coupeurs de bourses, des tricheurs aux jeux et des rats d'hôtellerie ; ils sont Espagnols, Parisiens, Écossais, Bretons, Savoyards, Normands, Picards ou Provençaux, avec des clercs ou même des chantres aux côtés des soldats. Un procès à Dijon fera grand bruit en 1455, dix d’entre eux seront pendus et quatre bouillis vifs (pour faux monnayage).

Regnier de Montigny sera, lui, jugé à Paris en 1457 et pendu au gibet de Montfaucon.

François Villon le connaissait, il mentionne son nom dans le Lais et évoque son supplice dans une ballade. Le clerc poète et malandrin a bien failli connaître, lui aussi, les fourches patibulaires.

Impliqué dans un larcin commis dans le collège de Navarre, il avait pu bénéficier de l’intervention d’un protecteur pour être libéré et s’enfuir à Meung-sur-Loire, où il se fait à nouveau incarcérer en 1461.

Lors de sa venue à Meung après son avènement, Louis XI le fait libérer. Il rejoint Paris où il ne tarde pas à se faire à nouveau arrêter le 2 novembre 1462 pour une nouvelle rapine. L'affaire du collège de Navarre le rattrape. Pour sa libération, le poète doit promettre de rembourser sa part de butin dans un délai de trois ans. Une période de liberté de courte durée s'ensuit ; Villon est maintenant impliqué dans une rixe avec un notaire pontifical et ses clercs.

Le poète est arrêté le lendemain et incarcéré au Grand Châtelet. Étant donné ses antécédents et la qualité du plaignant, l'affaire s'annonce très grave. Dégradé de son statut de clerc, mis à la question de l’eau, Villon est condamné à être « étranglé et pendu au gibet de Paris ». La Prévôté entend bien se débarrasser de ce récidiviste. Villon fait appel, devant le Parlement de Paris, d'une sentence qu’il considère comme une injustice. Attendant avec angoisse la décision de la Cour qu’il pense néfaste pour lui, c'est sans doute dans sa geôle qu'il compose la célèbre Ballade des pendus.

[…]

La pluie nous a débués et lavés,

Et le soleil desséchés et noircis.

Pies, corbeaux nous ont les yeux cavés,

Et arraché la barbe et les sourcils.

Jamais nul temps nous ne sommes assis

Puis çà, puis là, comme le vent varie,

A son plaisir sans cesser nous charrie,

Plus becquetés d’oiseaux que dés à coudre.

Ne soyez donc de notre confrérie ;

Mais priez Dieu que tous nous veuille absoudre !

Une fois n’est pas coutume, le Parlement casse le jugement le 5 janvier 1463. Mais « eu regard a la mauvaise vie dudit Villon », il le bannit pour dix ans. Villon quitte Paris, probablement le 8 janvier 1463. Ensuite, on perd toute trace de lui.

Exécutions de masse avant la désaffection et l’abandon

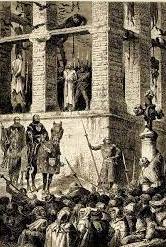

Il y eut tout d’abord la sombre période du conflit entre Armagnacs et Bouguignons (cf.06) où, chacun à leur tour, ils exécutent les meneurs du parti ennemi, Jean de Montagu et Pierre des Essarts à titre d’exemple. Le paroxysme est atteint cependant pendant les guerres de religion. On pend jusqu’à 80 huguenots ou supposés tels le même jour.

Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, le corps de Gaspard de Coligny, protestant, amiral de France, est traîné dans les rues de Paris puis exhibé à Montfaucon, pendu par les pieds, un corps que voit Henri de Navarre. C’est d’ailleurs avec lui, devenu Henri IV, que le déclin de Montfaucon commence ; la fréquence des exécutions diminue à partir de 1607, les dernières ont lieu en 1627 ou 1629, à cause du voisinage du nouvel hôpital Saint-Louis et le lieu tombe à l’abandon. Autorisation est donnée d’exploiter le gypse alentour, des plâtrières sont ouvertes. En 1650, la porte de l’enclos est brisée, le charnier est comblé, il ne reste debout que trois ou quatre piliers.

Le sinistre gibet est détruit en 1760 et reconstruit près de l’actuel marché Secrétan. Il sert seulement de lieu d’inhumation pour les suppliciés des autres lieux patibulaires de Paris, tels la place de Grève ; les derniers piliers son abattus en janvier 1790.

« (…) Le massif de pierre qui servait de base à l'odieux édifice était creux. (…) Dans ce profond charnier où tant de poussières humaines et tant de crimes ont pourri ensemble, bien des grands du monde, bien des innocents sont venus successivement apporter leurs os (…) » V. Hugo, Notre Dame de Paris

Esmeralda/Gina Lolobriogida & Quasimodo/Anthony Quinn dans la crypte de Montfaucon

(Notre-Dame de Paris, Jean Delannoy, 1956)