49 : Mardi 14 janvier 1986 - Le Gang des Postiches

39, rue du docteur Blanche (16e)

Deux simples regards qui se croisent rue Henri Heine entre un passant et un homme en voiture un peu nerveux déclenchent une terrible fusillade qui se solde par deux morts. Le dernier braquage du Gang des Postiches vient de se terminer dans le sang. Qui sont-ils ?

Sommaire :

Des chenapans de Belleville, Bagnolet et Montreuil devenus délinquants

Le braquage de l'avenue de la République

1981 : naissance et méthode du « Gang des Postiches »

Deux douzaines d'attaques de banques sans une goutte de sang

Le commissaire Mertz et le plan « Ballon »

14 janvier 1986, rue du Docteur-Blanche

Une fronde au Quai des Orfèvres fait ressortir l'affaire des « Ripoux »

Des chenapans de Belleville, Bagnolet et Montreuil devenus délinquants

André Bellaïche, dit « Dédé », né en 1950 à Tunis, fils d'un commerçant juif qui se retrouve en prison pour faillite ; il commence par voler des bouteilles consignées avec son copain, Patrick Geay, dit « Pougache », fils d'une serveuse de bistro et d'un Italien inconnu ; Bruno Berliner, dit « Soeur sourire » ; Mohamed Badaoui, dit « Baba » ; Robert Marguery, dit « Bichon », fils d'un fondeur de Bagnolet. Plus tard, la bande s'adjoindra, entre autres, un membre d'origine polonaise. En conclusion, une mosaïque d'origines mais avec un point commun, ils sont pauvres. Voici le noyau du futur gang des postiches, à l'exception d'un seul qui n'aura pas l'occasion de l'être, Mohamed Badaoui.

André Bellaïche et Patrick Geay

La bande commence par des larcins, vols de cartes bancaires ou chapardage dans des bijouteries avant de se mettre à dévaliser les magasins d'art ménager pour distribuer machines à laver ou téléviseurs à leur voisinage, et récupérer quelques séjours en prison, six mois à cause d'un vol de portefeuilles pour Bellaïche, par exemple.

En 1975, trois d'entre eux franchissent une étape :

Le braquage de l'Avenue de la République

27 février 1975 : Badaoui et deux complices attaquent à main armée la Société centrale de banque, 17, avenue de la République. Cela se passe très mal, le caissier, Vincent Llopis, déclenche le signal d'alarme et il est abattu. La banque est cernée par la police ; clients et employés sont pris en otage, une prise d'otages qui va durer dix heures, dix heures de négociations avec le commissaire Broussard, le patron de la BRI, la « brigade antigang » (cf. 48). Le gang réussit pourtant à prendre la fuite avec le butin mais un des membres, Alain Lacabane, est abattu.

(radiofrance.fr)

Mohamed Badaoui est identifié grâce à des écoutes téléphoniques, Bellaïche est suspecté d'être le troisième complice mais sans preuves. Ils partent tous les deux à l'étranger avec leurs compagnes quelques jours plus tard ; ils seront condamnés à mort par contumace en juin 1978.

28 octobre 1980, revenu de sa longue cavale, Mohamed Badaoui circule en moto avenue Victor Hugo et fait l'erreur de griller un feu rouge. Deux gardiens de la paix à moto veulent l'intercepter mais Badaoui refuse d'obtempérer et tire sur l'un d'eux à l'aide d'un P38. Il est aussitôt abattu par deux membres de la DST présents au moment de la fusillade.

Directement ou non, le ratage de l'avenue de la République a fait trois morts. Les membres de la bande décident d'opérer désormais de telle sorte qu'il n' y ait plus d'effusion de sang.

Mohamed Badaoui (lesjours.fr)

1981 : naissance et méthode du « Gang des Postiches »

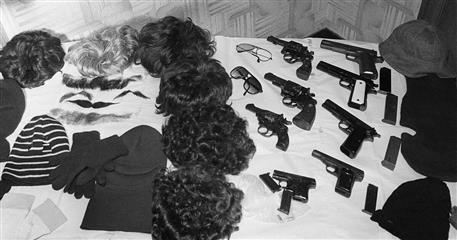

C'est autour des trois leaders, André Bellaiche, Robert Marguery (qui a un maintenant un gros coup à son actif depuis 1974, un vol de lingots d'or au crédit de la Bourse), et Patrick Geay, que le gang s'organise et met au point la nouvelle manière de procéder pour le braquage de banque :

- pénétrer tranquillement dans les agences, déguisés en clients avec chapeau, perruques, fausses moustaches ou barbes.

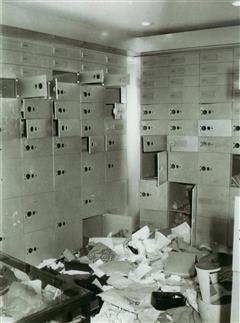

- pendant qu'un premier groupe tient les otages en respect, l'autre descend dans la salle des coffres, les petits coffres forts des particuliers qui sont presque tous de la même marque, Fichet-Bauche, et qui s'ouvrent comme des boîtes de sardines, selon Berliner (photo lesjours.fr)

- ne jamais opérer la nuit ni pendant les week-ends, les coffres étant alors sous alarme.

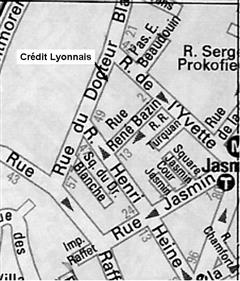

Premier braquage, mardi 29 septembre 1981 dans une agence de la BNP, rue du Docteur-Blanche dans le XVIe arrondissement, à l'heure du déjeuner. Essai convaincant même si le butin est faible.

Une étrange coïncidence fait que leur premier et leur dernier casse se dérouleront à quelques mètres de distance !

Deux douzaines d'attaques de banques sans une goutte de sang versée

La plupart ont lieu à Paris, en particulier dans le XVIe arrondissement, près d'une dizaine en banlieue : Neuilly, la Celle-Saint-Cloud, Cachan... pas de préférence particulière pour les enseignes.

En 1982, quatre nouveaux arrivants dans la bande : Michel Chellaoui, Serge Hernout, Jean-Pierre Lepape et Jean-Claude Myszka, ce dernier fils d'un manœuvre polonais alcoolique, placé dans une institution où il fera la connaissance de Berliner.

Face à de tels malfrats et de telles méthodes, la presse ne peut qu'avoir le sourire au coin des lèvres en relatant leurs frasques. Ceux qu'on a surnommés les « postiches » ont la sympathie du public et même de Gaston Defferre, le ministre de l'Intérieur : braquer une banque déguisé en bourgeois, en rabbin, en commandant de bord, en diplomate russe (la spécialité de Myzka), c'était du jamais vu. Ils y mettent parfois une touche d'humour, comme arborer le masque de Georges Marchais, par exemple.

Mais lorsque le nombre de coffres fracturés dépasse le millier, Gaston Defferre ne rigole plus. La guerre est déclarée, la police a été suffisamment narguée comme cela.

En mars 1984, Raymond Mertz (photo), ancien gardien de la paix qui a gravi les échelons, arrive à la tête de la Brigade de répression du banditisme, la BRB, avec une réputation d'homme impétueux et colérique. Constatant que l'enquête est au point mort, il entre dans une colère terrible, insultant les inspecteurs, les traitant de « branleurs » et leur met une forte pression pour obtenir des résultats rapides.

3 000 coffres, c'est peut-être exagéré

Le commissaire Mertz et le plan « Ballon »

C'est alors que naît le plan « Ballon » à l'initiative de Gaston Defferre : il s'agit d'équiper les salles des coffres de capteurs sismiques, sensibles aux coups de marteaux et aux perceuses, et qui remontent l'alerte jusqu'à la BRB. La deuxième partie du plan consiste à quadriller la zone de l'agence de façon à pouvoir prendre les casseurs en filature pour le les interpeller dans une zone faiblement peuplée.

C'est le 14 mars 1984 que ce plan a pris naissance place Beauvau, lors d'une réunion des grands directeurs de la police autour du ministre, le jour même où les Postiches braquaient le Crédit commercial de France, avenue de Villars...

Le système de détection déclenchera souvent de fausses alertes ; mais il fonctionne parfaitement le 14 janvier 1986, rue du Docteur-Blanche.

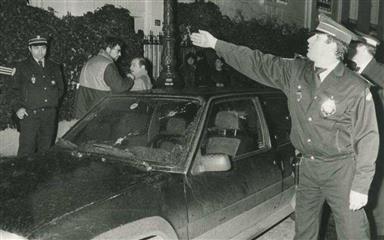

14 janvier 1986, rue du Docteur-Blanche

Les Postiches viennent d'attaquer une agence du Crédit Lyonnais, boulevard Gouvion-Saint-Cyr. A bord de deux voitures volées, ils arrivent sur les lieux, pénètrent dans la banque, séquestrent sept employés, les clients présents et ceux qui entrent au fur et à mesure. Clients et employés, ils sont en tout 34 sous la menace d'armes à feu pendant qu'on s'affaire dans la salle des coffres.

L'alarme sismique s'est déclenchée. 67 hommes en civil, à bord de 31 voitures, quittent le quai des Orfèvres, sans gyrophares ; ce sont des agents de la BRB, ainsi que des éléments de la BRI et des brigades territoriales.

Pendant ce temps, le braquage se termine : 72 coffres sont éventrés et les otages enfermés dans la salle des coffres.

Deux postiches se dirigent vers une Renault 5 turbo, un autre part à pied ; les deux derniers postiches à quitter l'agence, empruntent à pied la rue Henri Heine, là où est garée la voiture de Mertz. Après l'échange de regards évoqué supra, le commissaire est persuadé qu'ils sont repérés ; il jaillit de la voiture, crie « Police ! Police ! » et tire à trois reprises en direction des postiches. Une tentative d'interpellation non concertée qui va tourner à la tragédie.

Patricia Tourancheau, dans son livre Les Postiches, un gang des années 80, fait un récit précis et poignant de ce qui se passe pendant ces dramatiques instants ; en voici un résumé :

L'un des malfaiteurs est touché, la fusillade alerte les autres postiches qui, au lieu de s'enfuir, arrivent au secours de leurs copains, ils inspectent les voitures qui les suivent, quand ils arrivent à la troisième voiture, l'inspecteur Vrindts sort de la voiture, vise un des deux malfaiteurs, c'est Bruno Berliner. A ce moment, un autre postiche venu à la rescousse, vêtu d'un loden vert, pointe son revolver sur l'équipier de Vrindts, l'inspecteur Ulmer, resté dans la voiture.

Vrindts et Berliner tirent et s'entretuent face au 12, rue René-Bazin sous les yeux des autres policiers dans les voitures. L'homme au loden vert s'avance vers eux, l'arme pointée sur la tempe de l'inspecteur Ulmer et va au devant d'un autre policier (Rolland) en train de menotter Patrick Geay ; « Libérez mon copain ! Lâchez-le, sinon je tue l’otage ! ». Démenotté, Geay empoigne à son tour Rolland.

Les deux hommes et leurs otages passent au milieu des policiers, dont l'un d'eux tient « loden vert » en joue (et voit le regard affolé de l'otage), ils arrivent jusqu'à une R9 de la police et son chauffeur, s'y engouffrent. Après une course poursuite jusqu'à Neuilly, les deux Postiches disparaissent et le chauffeur s'en est tiré avec une balle dans la hanche.

Robert Marguery, blessé au cours de la fusillade, est arrêté ; les deux autres postiches se sont enfuis dans une BMW.

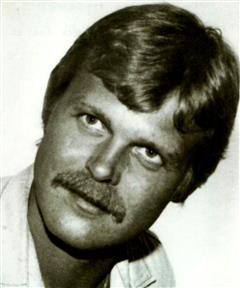

Jean Vrindts et Bruno Berliner

Deux morts et des blessés, l'opération Ballon s'est transformée en carnage.

Leparisien.fr

Après perquisition (liberation.fr)

Une fronde au Quai des Orfèvres fait ressortir l'affaire des « Ripoux »

De retour au 36, quai des Orfèvres, les policiers sont furieux. Ils dénoncent l'impulsivité de Mertz qui a mené au fiasco ; ils réclament sa démission, menacent de se mettre en grève. C'est une fronde inédite.

Defferre et la hiérarchie doivent réagir ; l'Inspection Générale des Services, l'IGS, est chargée d'une enquête.

Curieusement, ni le ministre, absent, ni son directeur de cabinet ne feront de discours lors de l'hommage rendu à Jean Vrindts, tué pendant l'opération. Et pour cause, l'inspecteur figure sur une liste d'une dizaine de policiers directement ou indirectement impliqués dans l'affaire du « gang des ripoux », une autre sale affaire pour laquelle l'enquête est toujours en cours. Cette implication remonte à l'époque où il appartenait aux équipes de nuit de la BRB ; une mise en cause qui n'a jamais attiré l'attention du commissaire Mertz.

L'affaire du Crédit Lyonnais fait resurgir l'affaire du « gang des ripoux »

Le gang des ripoux

L'affaire commence quelques mois auparavant, en juillet 1985, lorsqu'un bijoutier est réveillé en pleine nuit par trois policiers qui doivent procéder à une perquisition. Devant la tournure que prend la perquisition, l'un des policiers reconnaît qu'il s'agit d'un braquage. Les choses tournent mal, le commissariat local est alerté et l'un des hommes est arrêté. L'interrogatoire révèle qu'il est en fait un indicateur de la police et que les deux autres braqueurs sont de vrais policiers dont il donne les noms.

Parmi les complices, selon l'indicateur, nommé Namouchi, un inspecteur de la brigade des « stups », un gardien de la paix de Marseille et un inspecteur de la BRB. D'autres inspecteurs sont à leur tour inculpés, dont deux appartenant aux équipes de nuit de la BRB.

Le gang s'est constitué autour d'un inspecteur et de son indicateur dont les relations étaient devenues trop amicales. Leurs cibles sont les receleurs, les dealers, les propriétaires de commerces douteux, qui n'ont pas tellement intérêt à porter plainte. La méthode privilégiée : la fausse perquisition. Ils ne négligent pas, non plus, les attaques de nuit à main armée et avec cagoules contre des agences bancaires ou des grandes surfaces.

Il y aurait eu en tout une dizaine d'opérations entre avril 1982 et ce mois de juillet 1985.

Un autre nom dans la liste, celui de l'inspecteur de la BRI, Dominique Loiseau, qui sera le seul à demander audition auprès de l'IGS ; il sera jugé, condamné et emprisonné mais il clamera tout le temps son innocence. Son histoire est retracée dans le film d'Olivier Marchal, 36, quai des Orfèvres.

Les Postiches après

31 janvier 1986, quinze jours après le casse, Serge Hernout, chauffeur-livreur, est arrêté à son domicile à Bagnolet. L'inspecteur Ulmer, l'otage, le reconnaît formellement comme étant l'homme au loden vert. Il sera acquitté après avoir fourni la preuve d'une visite médicale. Accro à l'héroïne, il se suicide le 8 avril 1987.

5 août 1986, Patrick Geay et André Bellaïche, les deux amis d'enfance, sont arrêtés alors qu'ils sont en cavale en Italie. Geay réussit à s'enfuir ; Bellaïche est incarcéré dans la prison de Rebibbia, une incarcération qui aura d'inattendues conséquences tragiques (cf. infra).

23 novembre 1986, Myszka et un complice, un certain François Besse, ex complice de Mesrine (cf. 48) prennent en otage un pilote et son hélicoptère pour faire évader André Bellaïche de la prison de Rebibbia (l'appareil s'est posé sur un terrain de foot, en plein match...). Dans sa fuite, Bellaïche est accompagné d'un codétenu, Gian-Luigi Esposito.

13 décembre 1986, la nouvelle cavale n'a pas duré longtemps, Bellaïche, Esposito ainsi que Myszka et Patrick Geay, sont « logés » et arrêtés par les hommes du RAID dans leur planque à Yerres.

5 janvier 1989, Geay est bizarrement libéré. Quand la justice demande sa réincarcération le 31 janvier, il s'est volatilisé et ne réapparaîtra qu'en 2003.

4 avril 1996, le cour d'assises de Paris condamne Robert Marguery et Jean-Claude Myszka à 12 ans de réclusion pour 7 des 26 braquages. André Bellaïche à 8 ans. Geay à 30 ans par contumace.

25 décembre 1997, André Bellaïche est libéré ; réinséré, il a tenu trois magasins de disques à Paris, rue Mouffetard, aux Abbesses , à Belleville et a écrit un livre.

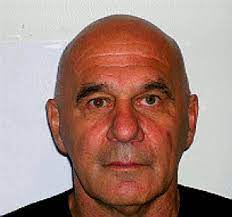

1998, Robert Marguery, le fondu de bolides de courses, est libéré et part vivre en Thaïlande. Diagnostiqué schizophrènebipolaire, ses crises mystiques le conduisent au bord de la folie (photo lesjours.fr).

Juillet 1998, Jean-Pierre Lepape, comme d'habitude, gare sa moto devant le bar de l'Amitié, à Vitry-sur-Seine. Accoudé au bar, dos à la vitrine, il prend son café, le journal à la main. Une voiture s'arrête, deux hommes cagoulés et armés de fusils à pompe, descendent et crient aux autres clients et au patron de se coucher à terre. Jean-Pierre Lepape s'écroule, touché trois fois, puis achevé d'une décharge à bout portant en pleine tête. Lepape a toujours nié avoir appartenu au gang.

15 janvier 2003, Patrick Geay est arrêté dans un appartement du boulevard Victor, XVe arrondissement, sous une fausse identité. Il sera condamné en 2006 à 17 ans de réclusion.

11 février 2003, Jean-Claude Myszka, après avoir été de nouveau condamné pour vol de voiture en 2001, se suicide au domicile de sa mère à Aubervilliers. Myszka était ressorti de prison névrosé et victime d'hallucinations, il était au RMI. Il s'est tiré une balle dans la tête dans le local à poubelle.

Beaucoup de dégâts et de drames chez les membres de cette bande qui fit les beaux jours de la presse des années 80.

lesjours.fr

Reste le plus sordide

Gian Luigi Esposito, l'évadé de la prison de Rebibbia à Rome en compagnie de Bellaïche, est incarcéré à Fleury-Mérogis. Il était avec les Postiches dans leur planque à Yerres où Miszka a aménagé des caches pour le butin de leurs cinq derniers hold-ups.

Les caches sont découvertes après leur arrestation par le RAID le 13 décembre 1986, une belle prise : 300 000 francs, 5 000 pièces d'or, des bijoux et des pierres précieuses.

Mais pas de lingots car ils sont planqués ailleurs, dans le cimetière de Fontenay-en-Parisis, derrière la tombe de l'ancien maire, Louis Gloriand. Gian Luigi Esposito, qui va être extradé, connaît la cachette et en fait la confidence à Jean-Pierre Hellegouarch (photo), breton gauchiste, dealer et braqueur, un temps son codétenu à Fleury-Mérogis.

Les détenus connaissent la promiscuité à Fleury-Mérogis, on mélange les catégories et c'est ainsi que Hellegouarch se retrouve ensuite dans la même cellule qu'un prisonnier détenu pour une affaire de mœurs, une agression sur mineure. Hellegouarch le trouve, malgré tout, sympathique, serviable et se lie d'amitié avec lui, le protège même des autres prisonniers qui règlent leurs comptes aux pédophiles. Début 1988, le Breton reçoit une lettre de son ex-codétenu, libéré l'année précédente, lui proposant de l'aider si besoin. Hellegouarch demande à sa femme, Farida Hamiche, d'entrer en contact avec lui pour qu'il l'aide à déplacer le magot (probablement pour le soustraire aux « propriétaires »). Pour cela, il touchera une commission de 500 000 francs en pièces d'or.

Jean-Pierre Hellegourach (lesjours.fr) et sa femme, Fatima Hamiche (archive familiale)

Fin mars 1988, l'ex-prisonnier, accompagné de sa femme, aide Farida à déplacer la caisse à outils contenant vingt kilos d'or et les tupperwares remplis de pièces d'or qu'elle emmène à Clairefontaine. Dans la nuit du 13 au 14 avril 1988, Farida est assassinée par celui qui l'a aidée et qui n'est autre que Michel Fourniret ! Celui-ci vient de commettre son deuxième crime avéré.

Lui et sa compagne, Monique Olivier, vont monnayer les pièces d'or en Belgique et enterrer les lingots. C'est le trésor avec lequel ils vont acheter, d'une part, la camionnette qui sera utilisée pour enlever les jeunes filles, d'autre part, le château du Sautou, dans les Ardennes, où on retrouvera le corps de deux jeunes filles enlevées, séquestrées et mortes après de terribles sévices, ainsi qu'un appartement à Sedan.

Le couple recule les limites du cynisme : Monique Olivier va à Fleury-Mérogis voir Jean-Pierre Hellegourach, elle se dit inquiète de la disparition de sa femme Farida, lui propose d'être le parrain de son fils ; le couple rendra même visite à la famille de Farida. Fin 1988, ils viennent chercher Hellegouarch à sa sortie de prison. Celui-ci leur rend plus tard visite à Floing, pétri de doutes sur la disparition de sa femme, et les trouve vivant « dans une baraque de jardin », alors qu'ils sont déjà propriétaires du château... Un couple au potentiel de duplicité hors norme.

Le magot du gang, dont les braquages costumés ont fait sourire la France, aura servi aux quinze années de barbarie de l' « ogre des Ardennes », le pire des tueurs en série, et de sa complice. On ne peut imaginer pire épilogue.

En 1994, le commissaire divisionnaire Mertz est nommé conseiller technique à l'IGS.

A lire ou écouter :

De Patricia Tourancheau :

Les Postiches, un gang des années 80 (2004, Fayard)

Jean-Claude Myszka (lesjours.fr)

Robert Marguery (lesjours.fr)

Gang des postiches : le dernier masque tombe – Libération (liberation.fr)

Les histoires de 28' : Le gang des postiches, son magot et Michel Fourniret | ARTE Radio

Gang des postiches — Wikipédia (wikipedia.org)

Ma vie sans postiche (2007), André Bellaïche (Éditions First).