42 : Samedi 17 mars 1951 – Pauline Dubuisson

Rue de la Croix-Nivert (15e)

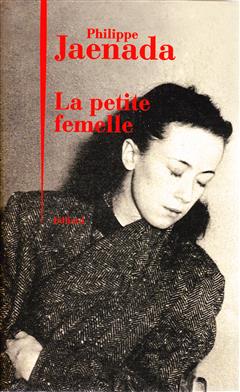

Le Hall C

L’essentiel du texte qui suit est inspiré du très documenté et émouvant livre de Philippe Jaenada, La Petite Femelle, éd. Julliard, 2015 ; les textes en italique sont directement issus de cet ouvrage.

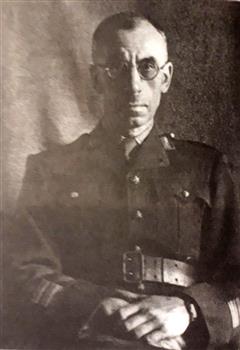

Elle est née le 11 mars 1927 à Malo-les-Bains, à proximité de Dunkerque, à la suite de quatre garçons dans une famille protestante. Alors que sa mère, Hélène, dépressive, erre près d’elle sans vraiment la voir, son père, André, entrepreneur de travaux publics, austère colonel de réserve et ancien combattant, mise beaucoup sur elle et prend en main son éducation, lui inculque des idées fortes : ne pas laisser paraître ses sentiments, « la vie est un combat, seuls les forts s’en tirent »… Il sort même sa fille de l’école pour assurer lui-même son éducation, lui met Nietzsche entre les mains. André laisse peu de distractions à sa fille.

Le colonel André Dubuisson

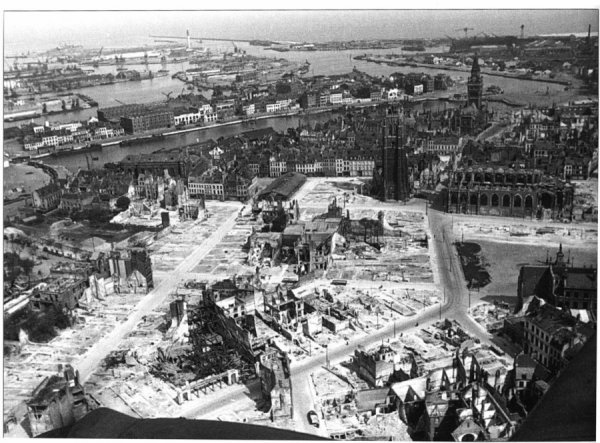

1940 : l’apocalypse à Dunkerque et alentour

A la déclaration de guerre, le colonel Dubuisson reprend du service à la tête d’un régiment de génie, François et Gilbert, les frères de Pauline, sont également mobilisés.

Dunkerque et les communes voisines voient affluer des centaines de milliers de soldats qui se précipitent vers la mer ; les obus et les bombes incendiaires pleuvent. A treize ans, Pauline fait comme beaucoup de ses voisins, elle apporte l’aide qu’elle peut.

Le 4 juin 1940, les bombardements ont cessé, les Allemands entrent dans Malo-les-Bains à dix heures du matin. 640 des 3 000 maisons ont été détruites, l’entreprise d’André Dubuisson a été rasée par les bombes.

Les Allemands sur la digue de Malo-les-Bains

Le destin n’est pas tendre avec Pauline. C’est très précisément à l’âge où les jeunes filles entrent en vibration, se mettent à ne plus penser qu’aux garçons et à leurs tentants mystères, qu’elle assiste à la débandade d’une foule d’Alliés sombres, sales, boiteux, en fuite […] et à l’arrivée quasi simultanée d’une grande armée de jeunes hommes blonds et beaux, musclés, souriants, au regard sûr et aux épaules droites dans leur uniforme impeccable. Ce sont les forts dont parlait son père.

André Dubuisson a besoin d’une traductrice

Ce même père voit dans les occupants des clients qui ont de gros besoins ; il faut remettre en état le port de Dunkerque et ses bâtiments. Il relance son entreprise de travaux publics et entre en contact avec les Allemands. Il a besoin d’un interprète ; ce sera sa fille, Pauline, qui l’accompagne lorsqu’il est convoqué pour négocier un marché. Quand il est occupé, il l’envoie seule. Dès ses premières visites seule, elle constate un changement de comportement de ses interlocuteurs ; elle a conscience de sa force, de ses armes.

Elle aurait une première relation avec un aide de camp dès février 1941.

La photo qui fit scandale :

Pauline, 13 ans, en maillot de bains, prend en photo des soldats allemands.

Le rendez-vous du square

Ce qu’elle a vécu en mai et juin 1940 décide de la vocation de Pauline : soigner les gens. Elle est sensible à un des soldats qui la courtisent : il s’appelle Hans-Joachim, enrôlé dans la Kriegsmarine, il est galant et cultivé, et étudiant en médecine.

Le 10 juin 1941, ils se retrouvent square Rombout à Dunkerque où ils sont vus par un policier français. Celui-ci fait un rapport : « Ce jour à 16h15, passant square Rombout à Dunkerque, j’ai remarqué que la nommée Dubuisson Pauline, se trouvait dans un bas-fond en compagnie d’un marin allemand. Ce marin venait de lui offrir un bouquet de fleurs. Elle a déclaré qu’elle était en connaissance avec ce militaire, qu’elle était seulement venue quatre après-midi à cet endroit mais qu’elle ne s’était jamais livrée à aucun geste déplacé. »

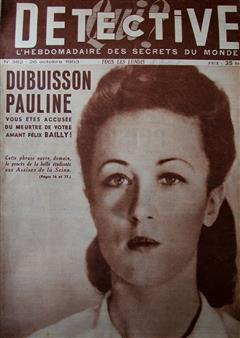

Cette scène sera abondamment reprise dans les journaux dix ans plus tard après le drame, et au-delà, et profondément adaptée ; Ph. Jaenada en fait un édifiant inventaire dans son livre, quelques exemples : « surprise par un gardien de parc dans les bras d’un soldat allemand (« dans les bras » n’étant qu’un pudique euphémisme) » selon Simone France dans Détective. « C’est mon quatrième rendez-vous de la journée », selon Madeleine Jacob dans Libération ; dans l’Affaire Pauline Dubuisson (1992), de Serge Jacquemard, ce sont deux gardiens de la paix qui découvrent Pauline qui « rabaisse sa jupe, remet ses vêtements en ordre, hautaine, arrogante. « Et alors ? c’était mon quatrième de la journée»...

Etc.

La forteresse de Dunkerque et le médecin-chef Domnick

Après la mutation de Hans, Pauline a une liaison avec le commandant Hubert qu'elle accompagne pour des chevauchées sur la plage.

19 janvier 1944, onze villes côtières, dont Dunkerque, sont transformées en forteresse. Tout le monde en est évacué sauf les civils utiles à l’administration. André Dubuisson et sa famille restent dans le réduit. Pauline passe tout de même et brillamment son baccalauréat.

L’agglomération est encerclée à partir du 23 août 1944 ; 12 000 soldats dont beaucoup de blessés sont dans la place. A partir du 3 octobre, 17 500 personnes sont évacuées, dont Hélène, la mère de Pauline ; il ne reste que 740 civils dont André et sa fille.

L’hôpital de Rosendaël, jusqu’à présent sous la responsabilité d’un Français, est dorénavant dirigé par le colonel Domnick. Il est à la recherche de volontaires, Pauline en fait partie. Il l’installe dans une chambre près de son appartement. Elle devient la maîtresse de cet officier âgé de 53 ans. « C’est venu petit à petit », dira-t-elle dix ans plus tard. André laisse faire.

Tondue

Dunkerque est libérée le 9 mai 1945. Le colonel Domnick est capturé, Pauline est emmenée après avoir volé un flacon de cyanure. A-t-elle été conduite en place publique pour y être tondue et couverte de croix gammées ? c’est probable selon Philippe Jaenada ; son père, ancien combattant, semble être passé entre les gouttes.

Elle se réfugie à Moulins chez sa belle-sœur où elle fait une tentative de suicide au gaz.

Elle s’inscrit à la faculté de Lyon pour passer son PCB, « à Lyon, c’est la vie libre. Elle la met à profit pour mener l’existence d’une fille avide de plaisir… », selon Madeleine Jacob, qui ne lui passe rien (sa vie publique ne devait pourtant pas être facile avec sa chevelure).

Elle réussit facilement son examen et s’inscrit à la faculté de Lille.

Félix Bailly

Elle loge chez Eva Gérard, une amie de sa belle-sœur, Solange, et qui connaît le passé de Pauline.

Dès l’automne 1946, elle est remarquée par un étudiant, un beau jeune homme timide. Il s’appelle Félix Bailly, il est né en 1923, fils d’une bonne famille bourgeoise de Saint-Omer, « incapable de faire du mal, un peu mou », dira un professeur. Il est vierge.

Le meilleur ami de Félix le met en garde contre cette fille trop libre et, dès le début de 1947, des rumeurs commencent à circuler, « pute à Boches », qui ne sont que des calomnies pour Félix. En février 1947, ils couchent ensemble et, immédiatement, le jeune homme la demande en mariage. Refus de Pauline, qui privilégie ses études, est éprise de liberté et ne veut devenir l’épouse et la secrétaire de son mari.

Félix la présente à ses parents, « j’ai eu une impression défavorable » dira la mère, Louise Bailly. Richard Bailly fait son enquête, les résultats l’atterrent. Mais malgré les réticences parentales, Félix réitère sa demande en mariage, et Pauline réitère son refus.

Valse-hésitation

Pauline ne sait plus quoi faire, elle ne couche plus avec lui et a une liaison avec un de ses professeurs pendant quelques semaines : « je n’ai pas cherché par là à provoquer la jalousie de mon ami, mais un détachement plus complet. » Elle précise : « Félix est un faible et je méprise les faibles. Ce n'est pas ma faute s'il m'aime et si je ne l'aime pas ».

Félix, le cœur broyé, déboussolé, se rend de plus en plus souvent au domicile de Pauline.

Ce même mois de février 1948 a lieu le bal de la Croix-Rouge où le Tout-Lille est présent. Félix invite Pauline à danser, elle accepte puis enchaîne avec différents cavaliers ; Félix veut l’attirer à sa table, ce qu’elle refuse violemment et va trouver refuge auprès de son professeur et amant ; ils disparaissent tous les deux. Félix, perdu, va sonner à la porte du professeur qui se voit dans l’obligation de le réconforter, ce qui ne peut qu'attirer la moquerie de Pauline.

Pourtant, Félix ne désarme pas, il la demande à nouveau en mariage ! Et Pauline subit, de son côté, les quolibets de la part des amis du soupirant. Le résultat de cette situation est qu’ils ratent, tous les deux, leurs examens de fin d’année. La mère de Félix prend le train pour Lille pour ramener son fils à la raison.

Si, à la rentrée, les deux jeunes gens se retrouvent, couchent ensemble, le travail de Louise Bailly commence pourtant à porter ses fruits, Félix prend ses distances avec Pauline alors que son ami Guy Ledoux, qui l’avait mis en garde contre Pauline, organise un dîner avec une jeune fille, Monique Lombard. Félix est séduit et pourtant, il passe encore une nuit avec Pauline et la redemande en mariage ! Pauline ne refuse pas de manière aussi ferme que les fois précédentes. Elle expliquera s’être rendu compte depuis un ou deux mois qu’elle avait des sentiments réels pour Félix.

« On verra cela après les examens ».

Lassé des non-réponses et des tromperies, Félix écrit une lettre de rupture à Pauline et va poursuivre ses études à Paris, sur les conseils de ses parents. A l’annonce de cette rupture, ressent-elle une blessure d’amour propre ou est-elle très surprise de s’apercevoir qu’elle est triste ? C’est l’une des questions soulevées lors du procès.

Vers le drame

C’est en octobre 1949 que Pauline apprend d’Eva, sa logeuse, l’existence de Monique Lombard ; elle semble encaisser la nouvelle et reprend les études, entre en stage d’internat avec un ami de Félix, Michel Boullet.

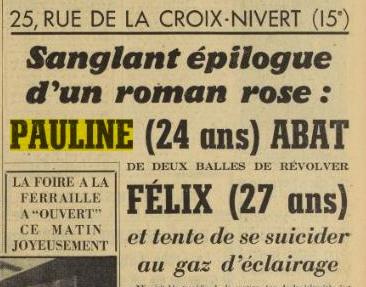

Pendant ce temps, Félix s’est installé à Paris, 25, rue de la Croix-Nivert, escalier C, 7e étage. Il écrit régulièrement à Monique, dit à un nouveau confident, Bernard Mougeot, qu’il s’était simplement « amouraché » de Pauline, le détachement d’avec Pauline se précise.

Pauline, de son côté, effectue un séjour dans le Tyrol, durant lequel elle fait la connaissance d’un ingénieur, Bernard Legens, non pas une liaison amoureuse mais une idylle de vacances qui ne franchit pas le cap de l’automne.

En novembre 1950, apprenant que Félix a demandé de ses nouvelles, elle réussit à obtenir son adresse. Elle se rend à Paris le 5 mars 1951 sans savoir que Félix et Monique se sont fiancés en janvier. Elle sonne à la porte de Félix le lendemain ; ils se revoient le jour suivant mais la tentative de reconquérir la place a échoué, elle rentre à Lille.

Après avoir fêté ses 24 ans le 11 mars à Malo-les-Bains, elle se rend chez l’armurier de Dunkerque afin de connaître la procédure pour obtenir un permis de port d’arme, ce qu’elle obtient quelques jours plus tard.

Elle rentre à Lille en possession d’un revolver de calibre 6,35mm. A sa logeuse, Eva, elle confie l’état dans lequel elle se trouve : « Mon amour pour Félix est grand, mais pas assez pour le laisser partir avec une autre » ; « j’en arriverai à une solution extrême et malheureusement, c’est moi qui me mouillerai. ». Elle rédige un court testament puis prend le train pour Paris.

Samedi 17 mars 1951, vers 10 h 00

Ce jeudi 15 mars, Eva s’est empressée d’envoyer un télégramme à Félix pour l’avertir de l’état dans lequel se trouve Pauline et lui conseille absolument d’éviter toute rencontre. Les deux anciens amants se rencontrent dans le hall de l'immeuble de Félix, « nous avons parlé de choses et d’autres » dira Pauline. Félix téléphone ensuite à Eva qui lui dit que « Pauline a quelque chose de dangereux dans son sac », elle croit que Pauline veut se tuer chez Félix. Le lendemain, alerté par Eva, Richard Bailly envoie un télégramme à son fils pour lui ordonner de rentrer immédiatement à Saint-Omer mais Félix ne prend pas les menaces au sérieux.

Le 17 mars, son ami Godel est resté dormir dans la chambre de Félix. Les deux amis finissent leur toilette quand Pauline sonne à la porte. Félix aurait accepté de la revoir chez lui vers dix heures ; en attendant, elle s’installe en face, dans le café Lautard, à l’angle de la rue Letellier. Elle voit Godel, accompagné de Félix, prendre son bus puis Félix remonter chez lui. Elle entre alors au n° 25 peu avant dix heures.

A dix heures, deux voisins de Félix entendent trois détonations.

Bernard Mougeot découvre vingt minutes plus tard le corps de Félix, effondré et tordu entre la chaise et le fauteuil, les jambes repliées, les épaules sur le coussin, une grande tache de sang sur le tissu rouge, un trou au-dessus de l’oreille droite, un autre au milieu du front. Les premiers secours arrivent à leur tour, trouvent Pauline allongée, sans connaissance, asphyxiée, de la bave sur le carrelage, une flaque d’urine sous elle. Elle s’est enfoncé le tuyau dans la gorge.

Ce Soir, édition du 18 mars 1951 – Pauline lors de son arrestation avec le manteau de Félix

Lorsque le colonel Dubuisson apprend la nouvelle, il écrit une lettre à sa femme et se suicide au gaz, lui aussi. Hélène perd son mari, sa fille vient de commettre un meurtre, deux de ses fils sont morts pendant la guerre ; « je ne sais pas jusqu’où on peut descendre dans le malheur » écrit Jaenada.

Ph. Jaenada : C’est le début de la réécriture de la vie de Pauline

Pauline est incarcérée à la Petite-Roquette. La petite femelle est en cage. Dehors, on va s’en donner à cœur joie, elle va comprendre sa douleur, c’est parti mon kiki.

Il n’y a pas plus de secret de l’instruction que lors de l’affaire Violette Nozière (cf. 37), tout est dévoilé, déformé dans les journaux ; la presse s’acharne pendant des semaines, à l’image de Simone France, de Détective, ou Madeleine Jacob, de Libération ; elle a droit à des qualificatifs tels que la hyène, l’orgueilleuse sanguinaire, la Messaline des hôpitaux…

Pauline explique sa version : elle sort le revolver, tente de se tuer, Félix se précipite, le coup part. Lorsqu’elle veut retourner l’arme contre elle, elle s’enraye. L’inspecteur Jean Barrière, lui, enquête à charge, « il ne semble pas douteux que le dépit soit le mobile principal du meurtre. »

Le rapport psychiatrique ne lui est pas favorable: « Un garçon parfait qu’elle terrorise et dont elle se moque ; elle en fait sa chose » « elle est successivement la maîtresse de deux chefs de travaux pratiques, dont elle se sert pour ses examens »

En revanche, d'autres acteurs sont plutôt épargnés : ainsi André Dubuisson, officier de la Légion d’honneur « Certains lui ont reproché une trop grande amitié pour les Allemands. », lui qui l’a mise dans les mains des Allemands et a fermé les yeux.

« Domnick est un esprit distingué, un homme très bon dont l’influence ne pourrait être qu’heureuse sur Pauline, si elle est influençable. » écrit Simone France, un homme de 53 ans qui a une relation sexuelle avec une adolescente.

Paris-Presse, Ce Soir, L'Aurore – éditions du 21 mars 1951

Jean Barrière conclut que « la question de l’accident ne saurait être envisagée avec sérieux, il ne fait aucun doute que c’est volontairement que Pauline Dubuisson a fait feu. » Le meurtre est requalifié en assassinat.

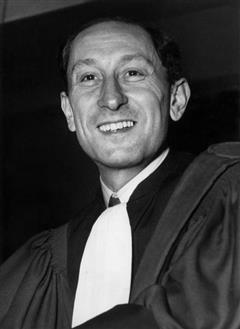

Me Maurice Garçon doit assurer la défense de Pauline, mais apprenant que la préméditation est maintenue, il se désiste. Paul Baudet, autre ténor, reprend le flambeau. Défendant la partie civile, un redoutable adversaire, René Floriot.

Raymond Lindon, le grand-père de Vincent, est le procureur.

Philippe Jaenada : A l’annonce du procès, la presse se déchaîne : « Pas de pitié pour Pauline Dubuisson ! » ; « La Ravageuse » ; « Au procès, on l’entendra ergoter afin de sauver sa misérable petite vie, afin de reconquérir une inutile petite vie. » !!!

26 octobre 1953, Pauline se taillade les veines après avoir écrit une longue lettre au président Jadin ; elle demande pardon mais ne veut pas « se soumettre à une justice manquant à ce point de dignité».

18 novembre 1953, le procès

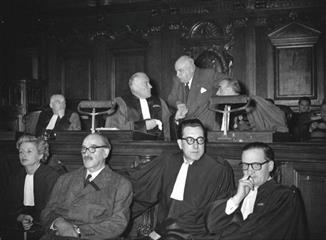

La salle est bien entendu pleine à craquer après tant de tapage. Il y a une femme parmi les sept jurés, Raymonde Gourdeau, couturière, fille d’un inspecteur de police.

Ce premier jour, la machine attaque fort, on ne trouvera pas une ombre de qualité à Pauline (Ph. Jaenada). « L’interrogatoire n’avait qu’une fonction : humilier pour humilier. On attendait d’elle qu'elle se mortifie… » commente Jacques Vergès, qui était dans la salle. « Ce procès ne fut que tumultes et ricanements »

René Floriot va planter une terrible banderille quand sont évoqués les suicides de Pauline : « Alors vous n’avez vraiment pas de chance. C’est tout de même la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. […] Vous ne réussissez que vos assassinats ! »

Les journalistes insistent surtout sur l’impassibilité de l’accusée, on la trouve arrogante, glacée, elle « n’est même pas touchante ».

37 témoins devant la barre le 19 novembre. L’ordre des balles ne peut être prouvé par l’autopsie ; pourtant le procureur Lindon évoque la balle derrière l’oreille « cette balle me ferait penser au geste du sous-officier qui vient achever les fusillés». Les pompiers, catégoriques sur la tentative du suicide, sont mis en doute : « n’oubliez pas qu’elle est étudiante en médecine. »

Mougeot et Godel à la barre

20 novembre, réquisitoire et plaidoirie : le réquisitoire de Me Floriot est particulièrement dur : « Elle n'admettra pas que cet homme soit heureux. Elle va l'abattre. Elle l'attend, le revolver en poche, dans le couloir de son immeuble, comme un tueur ! », il reprend le scénario du coup de grâce derrière la nuque (l'avocat de la défense répondra : « Comment a-t-elle tiré ? Rapidement. Ce corps en s'abattant a dû tomber contre elle, il a dû toucher le revolver et cela devient votre coup de grâce. En face d'un dossier on peut tout faire dire»).

René Floriot en bas à droite (humanite.fr) – Raymond Lindon

Le réquisitoire de Floriot est si dur que Pierre Scize écrit dans Le Figaro : « Après Me Floriot, Me Lindon pouvait faire son métier. Il allait s’acharner sur une morte. » Floriot ne manque pas de rejeter l’atténuation de responsabilité accordée par les psychiatres.

L'avocat de la défense met surtout en avant que l'accusée a reçu dans son enfance une « éducation infernale », affirme que ses parents n'avaient « rien de ce qu'il faut pour vivre en commun ».

Les derniers mots de Pauline : « Non, je n’ai rien à ajouter. Je ne peux que répéter ce que j’ai écrit la nuit où je croyais mourir. Je demande pardon à tous ceux à qui j’ai fait du mal sans en mesurer les conséquences. »

La délibération ne dure qu’un quart d’heure, les six hommes auraient répondu OUI à toutes les questions si Raymonde Gourdeau n’avait pas pris la parole. Pauline échappe à la condamnation à mort : travaux forcés à perpétuité.

Pauline incarcérée

Tout comme Violette Nozière, elle est transférée dans la centrale pour femmes de Haguenau, après quelques mois passés à Châlons-sur-Marne. Les premiers temps du séjour alsacien sont particulièrement durs, les détenues sont d'abord enchaînées et pieds nus ; une fois cette période d’encellulement terminée avec des avis positifs de l’assistante sociale et du directeur, le régime de Pauline est allégé, elle prend des cours de sténo-dactylo dont elle passe le CAP en 1956, puis des diplômes de secrétaire de direction et d’aide-comptable.

En juillet 1958, le journaliste de France-Soir, Jean Laborde, qui avait été l’auteur au lendemain du jugement, d’un article au titre révélateur, Pauline, étudiante perverse, visite la centrale pour une enquête « au pays de l’expiation ». Une colonne est consacrée à Pauline où il se ravise, il loue ses efforts et ses progrès.

Remise de peine après remise de peine, elle quitte Haguenau le 22 septembre 1959 pour la Petite-Roquette, puis, en liberté surveillée, elle se réfugie dans une œuvre dirigée par le père Courtois à la Ferté-Vidame.

Le 21 mars 1960, elle est libérée et retourne à Malo-les-Bains auprès de sa mère. Elle a 33 ans.

Deux mois plus tard, mai 1960, paraît le n° 172 du mensuel Réalités. A l’intérieur un article intitulé, « Si vous étiez accusés, quel défenseur choisiriez-vous ? Le armes, les bottes secrètes et la stratégie oratoire des Quatre Grands du barreau de Paris. » Trois photos illustrent la suite, dont la dernière est celle de Pauline seule, le jour où elle a été emmenée pour la première fois au quai des Orfèvres, enveloppée dans le manteau de Félix.Un exemplaire de ce numéro, déposé dans une salle d'attente, aura des conséquences funestes.

Faute d'avoir trouvé le n° 172, voici le n° suivant

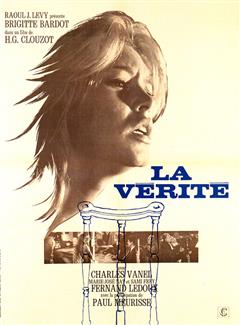

La Vérité

Dès sa réclusion, le seul but de Pauline est de reprendre ses études de médecine. Elle et sa mère s’installent dans un petit appartement à Paris, rue du Dragon. Elle obtient le droit de changer de prénom et choisit Andrée (son deuxième prénom).

Quelques mois de retour d’espoir jusqu’à … la sortie de La Vérité, le film de Henri-Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot, début novembre 1960.

Clouzot le reconnaît, son film est inspiré de l’affaire Dubuisson, Philippe Jaenada relève les nombreuses similitudes : ainsi, Dominique/Brigitte se suicide la veille du verdict après avoir écrit une lettre : « Je dois vous écrire dans le noir car je ne veux pas allumer ma veilleuse… », propres mots de Pauline au président Jadin. Paul Meurisse/Floriot prononce la fameuse sentence « Vous ne réussissez que vos assassinats. »

Paul Meurisse dans le rôle inspiré par Me Floriot

Les rédactions ne s’y trompent pas, ils lancent leurs limiers à la recherche de l’original. Pauline rencontre Pierre Joffroy de Paris-Match et réussit à le convaincre de ne pas écrire l’article.

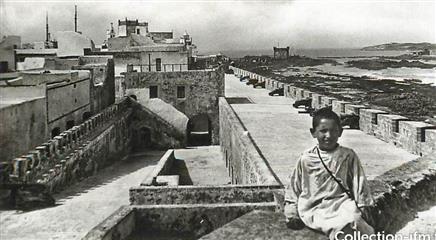

Un répit de courte durée. Début 1962, Madeleine Jacob, la « muse des charniers » selon Céline, publie un livre, A vous de juger, un inventaire des affaires qui l’ont passionnée, dont l’affaire Dubuisson, bien sûr. Pauline est à nouveau salie, « elle ne fit qu’échanger ses malsaines curiosités de gamine contre des désirs sans sincérité… ». Consciente que les médias ne lui donneront jamais le droit à l’oubli, elle postule pour un poste dans un hôpital à Essaouira, (ex Mogador), après avoir brillamment réussi ses examens de quatrième année.

Essaouira

Elle est interne dans l’hôpital de derb Laâlouj, sous la direction du docteur Joseph. Dans sa lettre de motivation, elle n'a pas caché son passé de condamnée et indique qu'elle est, en fait, Pauline Dubuisson ; le couple Joseph promet de garder le secret.

Appréciée dans son travail et par le couple Joseph, tout va pour le mieux d’autant plus qu’elle y fait connaissance avec Jean Lafourcade, ingénieur dans les pétroles ; ils s’entendent bien et l’ingénieur est sous le charme. En avril 1963, ils ne se cachent plus.

Mais dans la salle d’attente d'un dentiste, le docteur Boulier, traîne le numéro 172 du mensuel Réalités. Quelqu’un vient souffler au docteur Joseph qu’il devrait se renseigner sur cette femme à qui il a confié des responsabilités.

Il est probable qu'Andrée a senti un changement dans l'attitude de certains mais son entourage proche voit son comportement évoluer, « on l’a sentie perdre pied » ; l’agent consulaire lui-même s’en mêle, il s’interroge.

Face aux rumeurs qu'elle ressent douloureusement, elle décide de tout dire à Jean, qui parle mariage. « Je ne sais pas, Andrée… », c’est tout ce qu’il aurait trouvé à dire. Il s’en va puis ne donne plus signe de vie.

Elle ne peut plus assurer son poste, ne sort plus de chez elle, ses amis se relaient pour la surveiller.

Le 21 ou 22 septembre, elle rédige un testament où elle lègue sa « fortune à l’œuvre du Révérend Père Courtois, à la Ferté-Vidame, pour qu’elle serve à aider les condamnées, mes sœurs. »

Elle se suicide le dimanche 22 septembre 1963 avec un mélange de barbituriques.

A sa demande, elle enterrée anonymement à même la terre dans le cimetière d’Essaouira.

Pauline apparaît dans les médias au lendemain du samedi 17 mars 1951 et y restera pendant beaucoup trop d’années pour elle.

Sommaire :

1940 : l'apocalypse à Dunkerque et alentour

André Dubuisson a besoin d'une traductrice

La forteresse de Dunkerque et le médecin-chef Domnick

Samedi 17 mars 1951, vers 10h00

Ph. Jaenada : c'est le début de la réécriture de la vie de Pauline

Brigitte Bardot – La Vérité – Au Tribunal