32 : Mardi 13 février 1917 - Mata Hari arrêtée

Avenue Montaigne ou dans un hôtel des Champs ? (8e)

Sommaire :

A Paris, cocotte puis danseuse

Mata Hari, une légende et une piètre espionne ?

Trois tentatives allemandes de démoralisation

2 : les « grenouillages » de l'affaire « Bolo Pacha » et le Journal

Ce mardi 13 février 1917, la danseuse Mata Hari est arrêtée devant le 25, avenue Montaigne. Sa chambre de l’hôtel Elysée Palace, 103-111, Champs-Elysées, a auparavant été perquisitionnée ; douze lots d’objets et de documents sont saisis et mis sous scellés : correspondance, photographies, billets de banque, produits de toilette ainsi que des cartes de visite utilisées pour compléter la liste des témoins.

Qui est Mata Hari ?

Contrairement à la légende qu’elle laisse volontiers circuler, Mata Hari n’est pas née à Java, n’est pas la fille d’une bayadère (une danseuse sacrée hindoue) ; Mata Hari, « l’œil du jour » en malais, n’est que son nom d’artiste.

Née le 7 août 1876 à Leewarden, dans la Frise néerlandaise, Margaretha Geertruida Zelle est issue d'une famille de riches marchands néerlandais de chapeaux et de capes. Riche et choyée, elle vit une enfance dorée jusqu’à ce que son père fasse faillite et que sa mère meure après la séparation du couple. Elle est recueillie à seize ans par un oncle qui l’envoie suivre ses études à Leiden dans le plus huppé des pensionnats de la région pour devenir institutrice. Elle est renvoyée de l’école à cause du scandale provoqué par sa liaison avec le directeur (qui perd sa place).

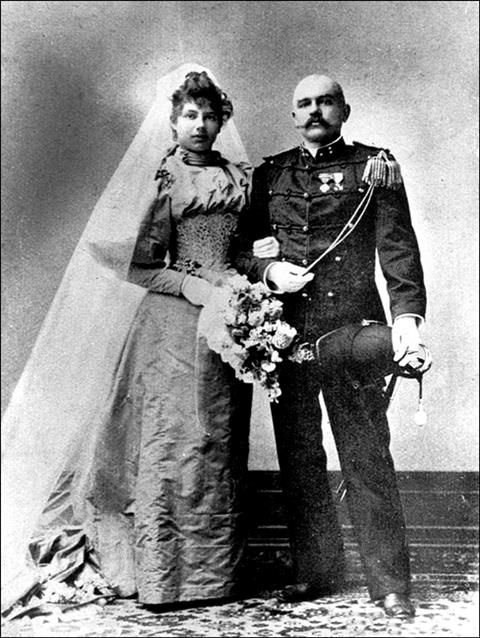

A dix-huit ans, sans argent ni métier, elle répond à une annonce matrimoniale ; elle épouse Rudolph MacLeod, officier de la marine hollandaise, de dix-neuf ans son aîné, et avec lequel elle part vivre dans les Indes néerlandaises lorsqu’il est nommé chef de garnison à Malang, dans l’île de Java.

Le couple a deux enfants, un garçon et une fille, mais, le 27 juin 1899, un drame brise ce couple mal assorti : les deux enfants ont été empoisonnés. Vengeance de domestique, accident ? On ne saura jamais. Seule la fille survit.

La mort de leur garçon provoque la séparation définitive du couple ; Margaretha divorce en 1902 de ce mari alcoolique, jaloux et violent. Elle obtient la garde de l’enfant mais MacLeod l’enlève, jugeant son ex-femme indigne et dangereuse.

A Paris, cocotte puis danseuse

En novembre 1903, elle quitte la Hollande et débarque à Paris sans grand pécule et sans appui. Elle profite de la consonnance écossaise du nom de son mari pour se faire appeler « lady MacLeod » et, après avoir tenté en vain sa chance comme modèle, mène une vie de cocotte. Elle a tous les atouts pour réussir : belle femme mesurant 1m75, très brune, les yeux verts tirant sur le brun, une chevelure de jais, une bouche sensuelle, toujours élégamment vêtue, portant chapeau et bijoux.

Après avoir été un temps écuyère dans un cirque, elle devient danseuse nue et fait évoluer son numéro vers la danse orientale, profitant de son teint basané et de sa connaissance des danses javanaises.

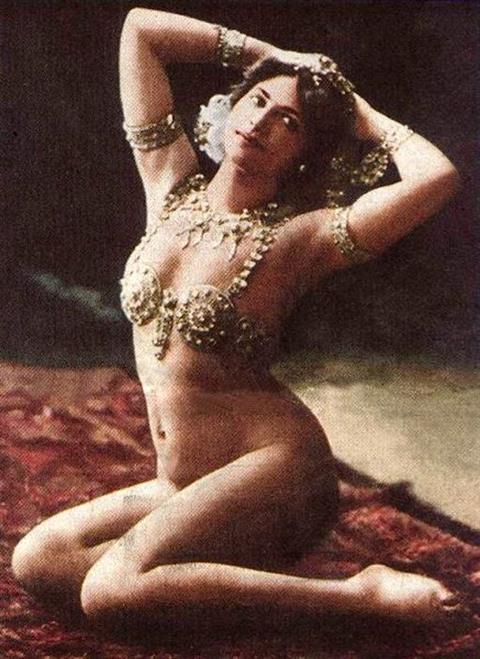

Mars 1905 : remarquée par Emile Guimet, orientaliste et fondateur du musée du même nom, elle est invitée à venir se produire lors d’une réception dans la bibliothèque du musée transformée en temple hindou : vêtue de voiles et de soieries, entourée de quatre servantes, sa danse est un hommage à Shiva à qui elle s’offre en se dénudant progressivement, jusqu’à ne conserver que ses bijoux, un collant couleur chair et les coques masquant ses seins.

Mata Hari, c’est maintenant son nom, connaît un triomphe.

Sa carrière est lancée

La presse est dithyrambique ; un impresario gère maintenant sa carrière, les particuliers fortunés comme les scènes prestigieuses se l’arrachent pour profiter de son spectacle d’effeuillage savamment étudié. Elle se produit à l’Olympia cette même année 1905 puis entame une tournée européenne qui la mène jusqu’à la Scala de Milan et Berlin. Ses tenues, son élégance et ses chiens font le bonheur des échotiers grâce auxquels elle entretient le mythe de sa naissance à Java et de son initiation à la danse par les prêtres de Shiva. Elle a le sens de la communication, sachant varier son histoire : elle peut être aristocrate britannique ou expliquer que, son ex mari lui ayant sectionné les tétons à coups de dents, elle doit porter des coques cachant ses seins.

En 1907, elle est l’égérie de la Belle Epoque, le symbole de la femme qui se libère des rigueurs de la morale bourgeoise et qui, tout comme Colette, lève le tabou de la nudité.

La cocotte est devenue une courtisane qui collectionne les amants fortunés, ministres, industriels, hauts gradés – il faut compter 1 000 francs pour passer la nuit avec Mata Hari, une fortune ! ses revenus lui permettent l’acquisition d’un hôtel particulier à Neuilly. Mais elle est frivole et très dépensière comme le prouvent les nombreuses factures trouvées lors de la perquisition dans sa chambre d’hôtel : confection, chausseurs, bijoutiers, corsetiers, maroquiniers etc. pour des achats dont les prix témoignent de la qualité.

Revers de fortune

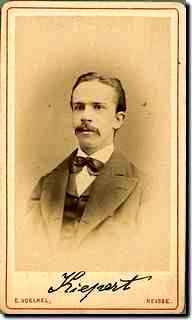

Mais elle est aussi assez naïve et dénuée de sens politique. En 1907, elle s’entiche d’un lieutenant allemand, Alfred Kiepert, pour qui elle va rester plusieurs mois à Berlin, sans se soucier des tensions qui enflent entre la France et l’Allemagne.

Cette liaison fait du tort à sa carrière qui a du mal à trouver un deuxième souffle en France. ; un certain public se détourne d’elle d’autant plus que son numéro est maintenant un peu usé. Elle connaît la concurrence des sosies et en est réduite à des rôles moins reluisants ; pour assurer son train de vie, elle va jusqu’à se prostituer dans des maisons closes.

Les dettes s'accumulent : en juillet 1914, elle vend ses meubles. En 1915, le niveau d’endettement est tel qu’elle est obligée de vendre son hôtel à Neuilly. Elle retourne s’installer en Hollande, à La Haye où elle loue une maison. Mais, standing oblige, lors de ses séjours à Paris, elle s’installe dans les grands hôtels et continue de fréquenter les boutiques de luxe.

Espionne

A cette époque, elle reçoit le consul d’Allemagne Carl H. Cramer dans sa maison de La Haye, qui lui propose de rembourser ses dettes si, en échange, ses relations parisiennes pouvaient lui permettre de glaner quelques renseignements.

Ce n’est pas son premier contact avec des dirigeants allemands ; son inconscience politique l’avait autorisée à effectuer un séjour en Allemagne en juillet 1914 et à déjeuner avec le préfet de police le jour de la déclaration de guerre…

Elle quitte la Hollande pour la France en 1915 et s’éprend un an plus tard du jeune Vadim Maslov, 21 ans, capitaine russe au service de la France dans l’aviation (et, tout comme elle, couvert de dettes). Blessé lorsque son avion est abattu, il est soigné dans un hôpital de campagne près de Vittel.

Vadim Maslov – Georges Ladoux

Il lui faut un laissez-passer pour pouvoir rejoindre son amant au front, ce qui lui est refusé une première fois. Le capitaine Georges Ladoux, chef des services du contre-espionnage français, lui accorde finalement ce sauf-conduit à condition qu’elle fournisse des informations aux services secrets. Sujet d’un pays neutre, polyglotte, introduite dans les milieux de pouvoir, autant d’atouts qui peuvent intéresser les services secrets, qu’ils soient français ou allemands.

Est-elle l’agent H-21 ?

On n’oublie pas qu’elle se trouvait à Berlin lors de la déclaration de la guerre ; le contre-espionnage anglais avait déjà alerté les services secrets français sur les rencontres de la danseuse. Elle est donc sous surveillance, mais sans résultat probant.

Georges Ladoux la charge de se rendre en Belgique pour glaner des renseignements auprès du Haut commandement allemand – passer les frontières ne pose pas de problèmes à une ressortissante d’un pays neutre. Elle accepte contre une promesse de rémunération assez rondelette (qu’elle ne touchera jamais).

Elle quitte la France le 24 mai 1916, transite par l’Espagne pour éviter les combats ; elle s’y retrouve en compagnie de Marthe Richard, prostituée future pourfendeuse des maisons closes, toutes deux en service pour l’espionnage français. Mata-Hari séduit le major Kalle, attaché militaire allemand, ainsi que von Kronn, attaché naval ; elle est également courtisée par de nombreux officiers alliés.

En janvier 1917, le major Kalle transmet un message radio à Berlin décrivant les activités de H-21 tout en donnant des informations permettant d’identifier Mata Hari, le nom de sa gouvernante par exemple. Il est curieusement transmis dans un code que les Allemands savent déjà décrypté par les Français. Un message qui confirme ce que le contre-espionnage français soupçonnait depuis le début de la surveillance commencée le 18 juin 1916 : la danseuse mène double jeu. Ils sont maintenant persuadés que H-21 est le nom de code de Mata Hari.

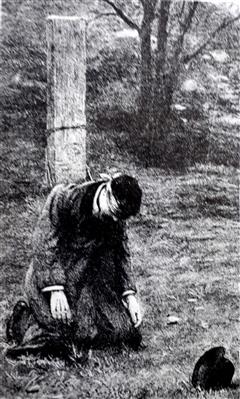

Mata Hari lors de son arrestation

La surveillance de Mata-Hari est maintenant rapprochée et permet de suivre la suspecte d’heure en heure, souvent d’une boutique à l’autre. Une lettre saisie du 15 janvier 1917 prouve que Mata Hari se savait surveillée, tout comme un rapport du 13 janvier : « Nous mentionnons que cette femme s'entoure de grandes précautions, elle se retourne fréquemment et, lorsqu'elle traverse une chaussée, sous le prétexte de regarder s'il ne vient pas de voiture, elle lance un coup d’œil circulaire. »

Pourtant, elle ne cherche pas à s’enfuir ; elle est revenue en France à la fin de l’année 1916 pour retrouver son amant Maslov et ne semble pas vouloir le quitter.

Février 1917, c’est la perquisition dans sa chambre d’hôtel et son arrestation par le capitaine Bouchardon.

Procès

Elle est enfermée dans la prison Saint-Lazare. Les documents saisis lors de la perquisition n’apportent aucune preuve incontestable : des dizaines de lettres écrites de sa main dans un français parfait, un produit pharmaceutique qui est, selon la prisonnière, un contraceptif (bien utile étant donné ses activités) mais qui peut entrer dans la composition de l’encre sympathique. Les interrogatoires apportent peu d’informations.

Des télégrammes chiffrés interceptés établissent cependant que le consul allemand aux Pays-Bas lui avait versé 20 000 francs - « Pour prix de mes faveurs », précise-t-elle – « pour des « renseignements », selon ses juges.

L’instruction est menée par celui qui l’a arrêtée, le capitaine Bouchardon, rapporteur au 3e Conseil de guerre ; une instruction sommaire au terme de laquelle la nommée Zelle, Marguerite Gertrude, divorcée de M. MacLeod, est accusée d'espionnage.

Le procès débute le 24 juillet 1917, à huis clos comme tout Conseil de guerre ; son avocat, Me Clunet, n’a le droit d’assister qu’aux premiers et derniers interrogatoires. Les trois jours de procès n’apportent pas d’éléments nouveaux sinon que son amant, Vadim Maslov, l’abandonne et la qualifie « d'aventurière ».

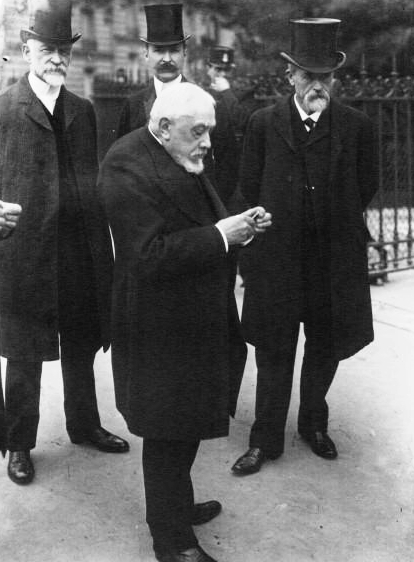

Elle est condamnée à mort à l’unanimité pour intelligence avec l’ennemi, sur les réquisitions du lieutenant Mornet, malgré la plaidoirie de son avocat, qui fut son dernier soupirant. Elle se pourvoit en révision immédiatement mais ce recours est rejeté le 17 août. Sa demande de grâce est refusée par le président Poincaré le 14 octobre ; elle doit donc être exécutée le lendemain.

Exécution

Mata Hari affronte le poteau d’exécution le 15 octobre 1917 au polygone de tir de Vincennes. Elle reste élégante jusqu’à son dernier souffle, coiffée d’un grand canotier et d’une robe garnie de fourrures. Elle refuse d’être attachée au poteau ainsi que le bandeau. Elle aurait lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton d'exécution, formé de douze zouaves. Alors que les soldats la mettent en joue, Mata Hari s'écrie : « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ! ».

« Tandis qu'un officier donne lecture du jugement, la danseuse, qui a refusé de se laisser bander les yeux, très crâne, se place d'elle-même contre le poteau, une corde, qui n'est même pas nouée, passée autour de la ceinture… Le peloton d'exécution, composé de douze chasseurs à pied, quatre soldats, quatre caporaux, quatre sous-officiers, est à dix mètres d'elle… Mata Hari sourit encore à sœur Léonide agenouillée et fait un geste d'adieu. L'officier commandant lève son sabre : un bruit sec, suivi du coup de grâce moins éclatant et la Danseuse rouge s'écroule tête en avant, masse inerte qui dégoutte de sang… » - Léon Clément Bizard, médecin de Saint-Lazare.

Son corps n’est pas réclamé par sa famille et est transporté à la faculté de médecine pour être disséqué par les étudiants.

Mata Hari, une légende et une piètre espionne ?

1917, année particulièrement dure pour l’armée française et ses soldats : la guerre des tranchées s’enlise toujours plus, le désastre du Chemin des Dames et la répression des mutineries avec son lot de « fusillés pour l’exemple ». Mata Hari devient une coupable idéale pour tenter de faire oublier un temps la situation à l’opinion publique.

Passons sur les rumeurs qui circulent dès après son exécution : Mata Hari n’est pas morte, sauvée in extremis par un de ses nombreux amants, ses prétendues filles devenues espionnes à leur tour... Sa légende, née dès le lendemain de sa mort, inspirera nombre de livres, une dizaine de films où elle est, entre autres, interprétée par Greta Garbo, Marlène Dietrich, Zsa Zsa Gabor et Jeanne Moreau.

Greta Garbo Mata Hari

Une piètre espionne ? Il semble que les offres d’espionnage française ou allemande aient été un moyen de renflouer ses caisses alors que sa carrière est derrière elle ; elle n’est ni pro ni anti-allemande, elle est opportuniste et, surtout, naïve ; pensant s’en sortir en proposant ses services aux uns et aux autres, elle ne manque pas de hardiesse et est suffisamment passionnée pour prendre des risques afin de rester auprès de son amant. Mais, au bout du compte, elle se fait prendre à son propre double ou triple jeu.

La qualité de ses renseignements ? « pas une des nouvelles qu'elle a envoyées n'était utilisable, et ses informations n'ont eu pour nous aucun intérêt politique et militaire. » selon Fraülein Schragmüller, qui dirigeait le centre d'espionnage allemand, à Anvers. Le procureur Mornet, l’instructeur du procès de 1917, avouera vingt ans plus tard qu’on avait finalement pas grand-chose à reprocher à Mata Hari. Mais on était en 1917….

Reste ce message envoyé par Kalle à Berlin dans un code connu des Français : les Allemands voulaient-ils sciemment griller l’espionne afin que l’exécution d’un agent double soit sous la responsabilité des Français ?

Trois tentatives allemandes de démoralisation

Comment saper le moral de l’adversaire ? Prendre le contrôle sur une partie de la presse à une époque où les tirages des titres les plus populaires dépassent le million, sachant qu’un exemplaire a plusieurs lecteurs. Cette prise de contrôle suppose des moyens en termes de flux financiers et des compétences pour trouver les bons interlocuteurs, ce à quoi vont s’employer les autorités allemandes, en particulier en 1917.

Première affaire, le « Bonnet rouge »

Le Bonnet rouge est en 1917 un quotidien satirique de tendance anarchiste. Son rédacteur en chef est Eugène Vigo, plus connu sous le nom de Miguel Almeyreda. Celui-ci, antimilitariste et internationaliste avait prôné le rapprochement avec l’Allemagne, politique défendue par le ministre Joseph Caillaux avant guerre, Caillaux aurait subventionné le journal alors qu’il était ministre de l’Intérieur (cf. 30). Le journal est, bien entendu l’une des cibles privilégiées de l’Action française et, en particulier, de Léon Daudet.

Le 15 mai 1917, Emile-Joseph Duval, l’administrateur du journal est arrêté à la frontière suisse, portant sur lui un chèque de 150.000 francs signé par un banquier allemand Marx de Mannheim, fixé à Berne , payable par la Banque suisse et française.

Le journal est interdit, les dirigeants et principaux rédacteurs sont arrêtés. Miguel Almereyda meurt en prison dans des circonstances mystérieuses le 14 août 1917 ; malade et morphinomane, il se serait peut-être suicidé. Est également inculpé Golsky, secrétaire d’état-major qui signait des articles critiques sur la stratégie militaire et jugée défaitiste sous le pseudonyme de « Général X ».

Le capitaine Bouchardon est à nouveau chargé de l’instruction. Lors du procès, Golsky est condamné à huit ans de travaux forcés ; Duval est inculpé « d’intelligence avec l’ennemi », condamné à mort et exécuté le 17 juillet 1918.

Notons que Jean Vigo, fameux cinéaste et fils d’Almereyda, a tenu à préciser que son père n’avait rien d’un espion ou d’un traître et aurait mis fin à ses jours à cause de ces rumeurs tenaces.

Cette affaire vaudra, cependant, à Joseph Caillaux de devoir s’expliquer sur ses liens avec les dirigeants du journal ; tout comme l’affaire qui suit, impliquant un certain « Bolo Pacha » (cf. 30).

Un autre ministre, Louis Malvy, est mis en cause par Barrès au Sénat, puis par Clemenceau : « Monsieur le ministre de l'Intérieur, je vous accuse d'avoir trahi les intérêts de la France ! ». Malvy demande à être traduit devant la Haute Cour ; il est condamné le 6 août 1918 à cinq ans de bannissement, « coupable d'avoir de 1914 à 1917, méconnu, violé et trahi les devoirs de sa charge » dans des conditions le constituant en état de forfaiture. Pour Clemenceau, peu avare de commentaires cinglants : « Malvy, c'est le laisser-faire, le laisser-aller, la poignée de main à n'importe qui… ».

2 : les « grenouillages » de l’affaire « Bolo Pacha » et Le Journal

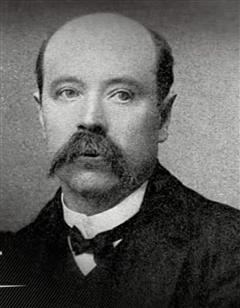

Une affaire complexe qui implique de nombreux personnages, dont voici les principaux : Paul Bolo, Pierre Lenoir, Guillaume Desouches, Charles Humbert et le commandant Georges Ladoux, celui qui recruta Mata Hari. Commençons par le plus aventurier de tous :

« Bolo Pacha » : Paul Bolo, né en 1867, dentiste à Marseille qui abandonne sa profession pour le commerce maritime, ou représentant en Champagne, ou mille autres affaires.

A la fin des années 1880, il quitte la France sans doute pour tracas fiscaux, vit d’expédients en Espagne, en Argentine. M. « Bolo de Grangeneuve » épouse une chanteuse qui l’entretient et paye même sa caution lorsqu’il est arrêté pour vol de bijoux, après quoi il l’abandonne et rentre à Paris en 1904 où il épouse la veuve d’un riche négociant en vins. Le bigame peut enfin mener grand train, sa femme ayant signé une procuration en sa faveur.

Il sait mettre dans sa poche les hommes du pouvoir, dont Joseph Caillaux et Abbas Hilmi, khédive d’Egypte, dont il devient la conseiller financier et duquel il reçoit le titre de pacha !

Oui, mais voilà, le 18 décembre 1914, le khédive est déposé par les Britanniques, il se réfugie en Suisse et devient un agent de l’Allemagne. C’est ainsi que Bolo va être approché par des banques allemandes, un rouage dans la prise de contrôle de quotidiens français. La cible : Le Journal, l’un des quatre grands quotidiens parisiens, dont le directeur politique est Charles Humbert, sénateur. Ce dernier souhaite acquérir le quotidien, propriété de la famille Letellier, et cherche des investisseurs.

Quels fonds pour l’achat ? Pierre Lenoir, mobilisé au ministère de la Guerre, est une proie facile pour les femmes, et pour les usuriers. En avril 1915, il fait la connaissance d’Arthur Schoeller, industriel qui lui propose dix millions pour l’achat d’un journal parisien. Schoeller n’est que le prête-nom pour un consortium de banques allemandes. Un contrat est signé à Zurich le 7 juin 1915, contrat rédigé par Guillaume Desouches, avoué qui reçoit les fonds à Paris par valise diplomatique.

29 juillet 1915, Le Journal quitte le giron de la famille Letellier pour passer dans les mains de Humbert, Lenoir et Desouches, pour 21 millions. Humbert restant à la direction politique, la ligne éditoriale change peu (Humbert est à l’origine de la campagne « des canons et des munitions »). Desouches démissionne rapidement et cède ses parts.

Quant au panier percé de Pierre Lenoir -il était doté d’un conseil judiciaire, il n'avait donc pas le pouvoir de traiter lui-même ! - l’achat de ces actions oblige donc à trouver un autre comparse. C’est alors qu’apparaît Bolo Pacha.

Enquête et procès : en janvier 1917, une enquête est diligentée par Aristide Briand à la demande du président Poincaré. Les comptes de Bolo sont observés à la loupe ; les services secrets découvrent qu’ils ont été crédités d’un total de 11 millions de marks émis par la Deutsche Bank via une banque new-yorkaise, la J.P. Morgan.

Bolo est arrêté à Fresnes en septembre 1917. En février 1918, Bolo est déféré devant le Conseil de guerre de Paris. Le procès est instruit par le même capitaine Bouchardon. La défense de Bolo est bâtie sur une escroquerie au préjudice de l’Allemagne, sans convaincre. Il est condamné à mort le 14 février 1918 et fusillé le 17 avril au fort de Vincennes.

Lenoir, Desouches, Humbert et le capitaine Ladoux sont arrêtés ce même mois. Le procès se déroule d’avril 1919 à juillet 1920, toujours devant la chambre du 3e Conseil de guerre.

Bolo Pacha au procès, à droite, Humbert et Ladoux

Charles Humbert, accusé de commerce avec l’ennemi, est acquitté le 8 mai 1919, jugé assez habile pour avoir déjoué les manœuvres allemandes.

Guillaume Desouches est condamné à cinq ans de prison.

Pierre Lenoir, condamné à mort pour « intelligence avec l’ennemi », aura une fin lamentable. Il promet des révélations à la dernière heure ; on surseoit à l’exécution. Les révélations étant jugées sans intérêt, son exécution aura lieu quelques jours plus tard, fusillé, à demi évanoui et assis sur une chaise.

Bolo Pacha fusillé le 17 avril 1918 au fort de Vincennes

3 : l’affaire Louis Turmel

Fils de sabotier, avocat, maire de Loudéac et député inscrit au groupe radical.

Alors que les réunions de la Chambre des députés se tiennent en comité secret, les Allemands semblent informés des débats.

En juillet 1917, un huissier trouve une enveloppe contenant 25.000 francs suisses devant le vestiaire de Turmel ; ce dernier se rendait souvent en Suisse, en villégiature avec sa femme. Il est arrêté avec son épouse le mois suivant pour intelligence avec l'ennemi.

Il est accusé d'avoir transmis les débats de la chambre aux Allemands contre rémunération.lors de rencontres qui ont eu lieu en mars 1915 à l'ambassade d'Allemagne à Rome puis en mai 1916 avec le consul général allemand à Genève puis avec une délégation allemande à Berne. Il est aussi accusé d'avoir proposé de renverser Raymond Poincaré et Aristide Briand.

Les contacts entre Turmel et les Allemands seront attestés par les documents allemands. Louis Turmel meurt pendant son incarcération à Fresnes, le 5 janvier 1919, sans avoir été jugé, son décès mettant un terme aux investigations.

Compléments :

Maurice Garçon, les grands procès du défaitisme (le Journal de la France)

Mata Hari | Service historique de la Défense (defense.gouv.fr)

Mata Hari, le dossier secret du conseil de guerre, sous la direction de Jean-Pierre Turbergue, éd. Italiques, 2001.