27 : Dimanche 31 mai 1908 - Mme Steinheil

Impasse Ronsin (15e)

Sommaire :

Soupçons sur le rôle de Marguerite

Multiples versions, fausses accusations

La vie privée de Marguerite Steinhel (II)

3 novembre 1909 : ouverture du procès

« Paris, 31 mai. – Un triple assassinat s’est commis cette nuit dans une villa occupée par le peintre Steinheil et sa famille, 6 bis, impasse Ronsin. M. Steinheil et sa belle-mère ont été étranglés par des bandits. La femme du peintre a subi un commencement de strangulation, mais les médecins espèrent la sauver. » - Ouest-Eclair, 1er juin 1908

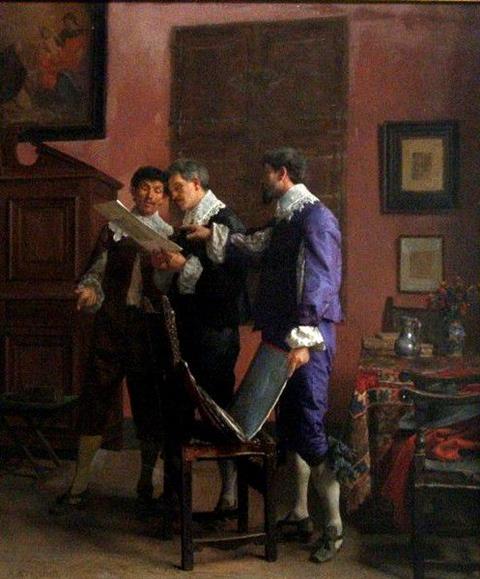

Adolphe Steinheil

Né en 1850, Adolphe est un enfant du sérail ; son père, Auguste, restaura les vitraux de la cathédrale de Strasbourg et de la Sainte-Chapelle et son oncle est le peintre académique Ernest Meissonier.

Il va suivre les traces de ses aînés dans la restauration de vitraux et la peinture de miniatures à la manière de son oncle, dans un style tout aussi pompier.

Sa carrière connaît une embellie dans les années 1890 grâce à une commande officielle de la présidence de la République ; « La Remise des décorations par le président de la République aux survivants de la catastrophe de la Redoute Ruinée », une toile monumentale exposée au Salon de 1898.

En 1890, il épouse Marguerite Japy, de dix-neuf ans sa cadette.

Marguerite Steinheil (I)

Marguerite Japy est née en 1869, dans une famille aisée d’industriels de Franche-Comté, un temps associée à la famille Peugeot ; son père est le fondateur des industries horlogères Japy. Elle reçoit l’éducation qui se doit pour une jeune fille de la bonne bourgeoisie.

Celle qui est surnommée « Meg » par ses proches, a une liaison avec un jeune officier à laquelle le père met un terme ; c’est après, en 1889, qu’elle rencontre Adolphe Steinheil qui, à défaut d’une passion, pourrait lui apporter la liberté. De leur union naîtra une fille en 1892, Marthe.

La famille & madame Steinheil par Léon Bonnat

Elle est, un temps, le modèle de son mari mais ce dernier ne rencontre guère de succès et Meg déchante.

Tout va changer grâce à l’ambitieuse et la pétillante Marguerite, qui sait allier son charme à son désir d’une vie plus mondaine et plus intense. Elle ouvre un salon dans la villa du couple, impasse Ronsin, un salon qui va vite connaître le succès ; on peut y rencontrer Emile Zola, Gounod, Ferdinand de Lesseps, Pierre Loti ou Massenet. Lorsqu’en 1908, le Tout Paris défile dans l’atelier d’Adolphe Steinheil, c’est plus dans l’espoir de croiser Marguerite que d’admirer les toiles du maître.

Si madame Steinheil a des aventures, en particulier avec des influents et généreux partenaires, elle garde le souci de la carrière de son époux (et de son bas de laine) et lui obtient des commandes de la part de ses protecteurs. Les époux qui s’entendent mal avaient conclu un accord : chacun mène sa vie sentimentale et sexuelle de son côté. Après tout, Adolphe y trouve son compte, en particulier lorsqu’il obtient une commande de la Présidence de la République et la Légion d’honneur grâce à la liaison de sa femme avec le président Félix Faure (cf. infra).

31 mai 1908, impasse Ronsin

Cette impasse, bien défigurée aujourd’hui, était bordée d’ateliers de sculpteurs ou de peintres. La villa des Steinheil se trouvait au fond d’un jardin dont l’accès était défendu par des murs élevés et une porte de fer armée de pointes de lance ; derrière la villa, l’impasse de l’Enfant-Jésus.

A droite, la villa des Steinheil

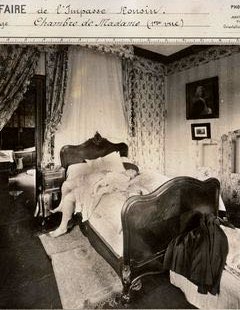

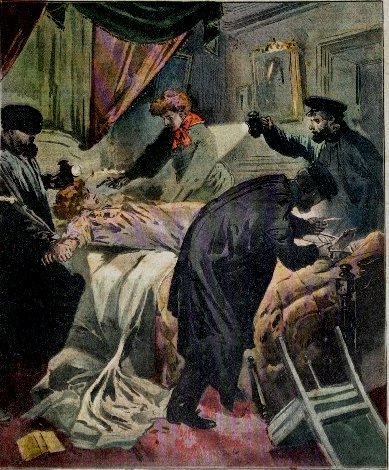

Vers 6 heures du matin, les voisins du 6bis, impasse Ronsin entendent des cris affolés. Remy Couillard, le valet descendu de sa chambre vient de découvrir un grand désordre dans les pièces de la villa, des portes entrebâillées et deux corps : celui du peintre, entre sa chambre et la salle de bains, couché sur le dos, les jambes repliées sous lui, le cou serré par une corde et le visage déjà noir, un alpenstock (canne d’alpiniste à bout ferré) à ses côtés. Dans une chambre, le corps d’Emilie Japy, la mère de Marguerite, étendue sur le lit, les jambes nues pendant hors du lit, le cou serré de la même cordelette, un coton d’ouate enfoncé dans la gorge.

Enfin, dans la chambre de madame Steinheil, Marthe gémissant et râlant, la chemise relevée sur la tête, bâillonnée et ligotée sur le lit, donnant des signes de vive souffrance.

Le commissaire Bouchotte se rend sur place où il est rejoint par M. Hamard, chef de la Sûreté, et Alphonse Bertillon, chef du service anthropométrique.

Les corps de madame Japy et Adolphe Steinheil

photos de l’identité judiciaire (musée de la police)

« Marguerite déclare avoir vu des bandits, ils étaient quatre, dont trois hommes vêtus de blouses noires (des lévites) et une femme. Elle croit avoir reconnu l’un d’eux, un ancien modèle de son mari et dont les traits sont fixés dans un de ses tableaux. Déposition précieuse qui va aider la police».

Suivent les déclarations de Marguerite Steinheil au juge d’instruction Leydet, celui qui eut en charge l’affaire Soleilland (cf. 25) : « j’ai été surprise dans mon sommeil par trois hommes et une femme qui se sont jetés sur moi. Tandis que l’un d’eux me menaçait d’un revolver, les deux autres me ligotaient et m’attachaient au montant du lit… L’un des assassins me dit, me prenant pour la fille de M. Steinheil : « Ton père a fait une exposition et une vente de tableaux dans son hôtel le mois dernier. Dis-nous où est l’argent». Je désignai le tiroir d’un meuble qui se trouvait dans ma chambre. Pendant ce temps, la femme me dévisageant, criait à ses complices : « Mais tuez-la donc, pourquoi l’épargner ? » Malgré mon trouble, je fus frappée par cette voix, il m’a semblé reconnaître en elle un ancien modèle de mon mari».

La version des faits selon Meg

Madame Japy était venue passer quelques jours dans la villa du Vert-Logis, à Bellevue ; la famille, à l’exception de Marthe, était venue dîner impasse Ronsin, ce 31 mai. Pourquoi Marguerite est-elle épargnée ? Sans doute parce que les bandits l’ont prise pour sa fille ; elle avait cédé sa chambre à sa mère et s’était installée dans la chambre de sa fille.

Soupçons sur le rôle de Marguerite

Pas de traces d’effraction, pas d’empreintes de pas, les liens de madame Steinheil sont noués d’une étrange façon et assez lâches, une tache d’encre trouvée sur le corps de Steinheil et sur le genou de sa femme ; la police émet des doutes sur ses déclarations et la soupçonne d’être impliquée dans le double assassinat.

Malgré les recherches et les relevés de Bertillon, aucune preuve tangible n’est trouvée, l’accusation est un temps abandonnée mais l’instruction traîne, la piste des lévites (les longues blouses) ne donne rien, pas davantage celle de l’ancien modèle du peintre ni celles concernant tous ceux qui sont susceptibles d’être soupçonnés. L’été arrive ; après de nombreux interrogatoires au Vert-Logis, madame Steinheil part en villégiature sur la côte normande. L’affaire prend le chemin du classement, d’autant plus que le commissaire semble avoir été subjuguée par l’entregent de la principale suspecte et le juge Leydet n’a pas montré beaucoup de célérité dans l’avancement de l’instruction.

Curieusement, c’est Marguerite Steinheil, elle-même, qui relance les investigations par un article du 31 octobre 1908 dans L’Echo de Paris.

Multiples versions, fausses accusations

Dans cet article, elle se plaint de la lenteur de la justice mais ne se décourage pas ; elle veut relancer les investigations en indiquant que peu avant le crime, des blouses lévites auraient été volées au théâtre Hébreu. L’instruction est relancée et montre l’inintérêt de cette piste. Dès lors, Marguerite Steinheil va multiplier les versions : un des bandits pourrait être un dénommé Burlingham, nouvelle impasse ; puis un inspecteur de police révoqué, un nommé Gugenheim, qui vient arrêté à Alger pour vol de bijoux, un autre, Davidson, etc. fausse piste sur fausse piste.

Puis c’est un coup de théâtre, l’enquête devrait se tourner vers Rémy Couillard : Marguerite Steinheil apporte à M. Hamard, chef de la Sûreté, le portefeuille du valet, déclarant avoir trouvé dedans une perle provenant d’une des bagues volées. Rémy Couillard est arrêté le jour même ; plus tard, lors d’une perquisition, Mme Steinheil montre aux agents un autre diamant volé dans les affaires de Couillard.

Son accusation ne tient pas lors de sa confrontation avec le valet ; elle avoue avoir mis, elle-même, la perle dans le portefeuille. Le 26 novembre 1908, elle est placée sous mandat de dépôt et écrouée à la prison Saint-Lazare ; elle y passera 300 jours alors que Rémy Couillard est libéré après cinq jours de détention. Le lendemain, le juge Leydet se récuse, ou plutôt est récusé, en raison des relations qu’il a entretenues avec l’accusée.

Marguerite ne désarme pas pour autant, accusant maintenant Alexandre Wolff, le fils de Mariette, la gouvernante et cuisinière, d’être l’auteur du crime mais celui-ci a un alibi irréfutable. Alors, il ne reste que la solution de vouloir garder le secret et taire le nom de l’assassin.

L’affaire attire la foule Impasse Ronsin

La vie privée de Marguerite Steinheil (II)

L’affaire de l’impasse Ronsin révèle la face cachée de la vie de Marguerite. On la dit libérée des contraintes bourgeoises dès l’âge de quinze ans, cherchant les aventures romanesques. Son père veut l’éloigner des milieux qu’elle fréquente et l’envoie à Bayonne, chez sa sœur. C’est là qu’elle fait la connaissance d’Adolphe Steinheil qui la demande en mariage malgré la différence d’âge.

Le ménage se désagrège rapidement ; Marguerite se lance dans une série d’aventures amoureuses et de rendez-vous furtifs dans des hôtels, ce dont elle doit se lasser puisqu’en 1905, elle décide de louer une villa à Bellevue, près de Meudon, le Vert-Logis. C'est un havre de calme et elle peut discrètement recevoir ses protecteurs lorsque la famille est retournée à Paris :

« Sa vie privée n’était pas un miracle de blancheur. Elle eut des amants, et je ne les ai pas tous connus : elle avait des fugues, des escapades en ville. Elle n’appelait personne pour l’accompagner ; plus tard, elle eut des aventures plus sérieuses sur lesquelles je sais bien des choses. C’est surtout au Vert-Logis que ces aventures se poursuivaient […] Il y eut un comte mais il n’était pas riche et cela ne dura pas […] C’est alors qu’apparaît M. Borderel. Celui-là avait toutes les qualités : il était très généreux ; il venait souvent au Vert-Logis passer une journée ou deux, puis il partait pour revenir huit ou quinze jours pus tard. M. Steinheil, pendant ce temps-là, restait renfermé dans la villa de l’impasse Ronsin. M. Steinheil savait tout et supportait tout. » (Mariette Wolff, la gouvernante qui assurait l’intendance de la villa).

La mondaine Marguerite qui aime le luxe et l’apparat trouve en Borderel, industriel, l’ami riche idéal ; le ménage Steinheil connaît des difficultés, les dettes s’accumulent ; les relations entre les époux sont exécrables, ils ne se parlent plus mais échangent par petits papiers.

Il est émis l’hypothèse que Mme Steinheil voulait divorcer afin de pouvoir se remarier avec Borderel qu’elle avait rencontré en février 1908. Celui-ci répugne à l’idée d’épouser une divorcée et comme un jour il l’avait laissé entendre, Marguerite avait lâché cette remarque : « On se sait jamais ! Attendons les événements…. ».

Les conditions mises par l’industriel seraient la cause de sa volonté de relancer l’enquête par son entretien publié dans l’Echo de Paris ; M. Borderel a, en effet, fait savoir à l'accusée qu’il refusait formellement de reprendre ses relations avant qu'elle se fût "lavée devant l'opinion publique".

Le classement de l'affaire ne serait pas considéré comme une justification suffisante ; le coupable doit être découvert, jugé et condamné pour rendre quelque espoir à Marguerite.

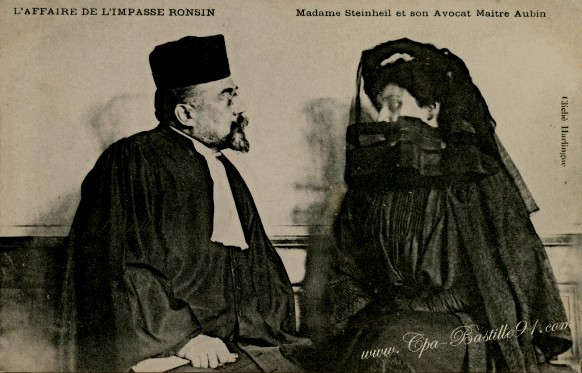

3 novembre 1909 : ouverture du procès

Il va sans dire qu’il est très médiatisé. Badauds et journalistes se pressent au procès. « Meg », la « Bovary de Montparnasse », devient « la veuve rouge ».

Elle comparaît pour complicité dans le double meurtre de son mari et de sa mère.

Ce n’est pas une salle de procès mais une scène de théâtre, avec une seule actrice. Chaque question gênante obtient pour réponse des pleurs ou des débuts d’évanouissement. A aucun moment, elle ne sortira de son rôle de victime éplorée ; elle enchaîne mensonge sur mensonge, profère de nombreuses allégations et accusations. Elle va jusqu’à s’accuser avant de se rétracter immédiatement afin de semer le trouble lorsqu’elle est acculée.

J’ai menti pour protéger ma vie de femme.

Durant les douze jours que dure le procès, Marguerite profère de nombreuses allégations, accusant diverses personnes, ou bien elle s'évanouit lorsqu'elle n'a pas l'intention de répondre.

Pourquoi avoir accusé des innocents ?

J’ai perdu la tête, je les croyais coupables, je voulais qu’ils avouent.

Au deuxième jour, un individu témoigne ; il prétend être « la rouquine » de l’agression. Il s’avère être un acteur minable engagé pour la circonstance.

Les témoignages sont accablants : Rémy Couillard, Alexandre Wolff, Mariette Wolff (qui rappelle ces mots « Enfin, je suis libre » proférés par sa patronne après la mort de son mari), les témoins qui confirment les relations détestables entre l’accusée et son mari ou sa mère, le bijoutier chez qui Marguerite aurait porté les bijoux prétendument volés pour les faire fondre, l’absence de traces d’effraction…

Un faisceau de présomptions mais l’accusation manque de preuves formelles. L’avocat général, de son côté, s’égare avec la possibilité d’un complice.

Le réquisitoire maladroit du ministère est contrebalancé par les sept heures de plaidoirie de Me Aubin.

Marguerite Steinheil est acquittée par le jury après deux heures trente de délibération, sous les applaudissements du public et malgré le « tissu de mensonges » selon l’expression du président ; les jurés craignaient une sentence trop lourde, sa culpabilité paraissait pourtant établie.

Jean Jaurès dénonce dans l’Humanité l’ovation faite à une « femme qui poussait des innocents vers l’échafaud. »

Après le procès, Marguerite Steinheil quitte la France pour l’Angleterre, prend le nom de Mme de Serignac, rédige ses mémoires. Elle épouse un lord et devient lady Abinger ; elle mourra en 1954, âgée de 85 ans.

Retour en arrière : 16 février 1899, palais de l’Elysée

Affolement dans le Palais, à l’Elysée, des coups de sonnette et des cris proviennent d’un cabinet de travail où s’étaient installés le président Félix Faure et une visiteuse, Marguerite Steinheil.

Madame Steinheil avait été présentée à Félix Faure en 1897, lors d’une réception à Chamonix. La belle Marguerite ne tarde pas à séduire Félix et devient sa maîtresse régulière. La commande de l’œuvre monumentale à Adolphe Steinheil est l’occasion pour le président de se rendre impasse Ronsin. Leur relation n'est pas seulement libertine puisque Félix Faure entretient le projet de divorcer.

Puis arrive le jour fatidique du 16 février 1899.

Le Président a donné rendez-vous à 17h00 à Marguerite, après un conseil consacré à l’affaire Dreyfus, à la suite duquel il a un entretien avec le cardinal Richard et le prince Albert de Monaco venus intercéder en faveur du capitaine. Tous deux remarquent l’état d’agitation anormale de Félix Faure.

L’entretien terminé, il reçoit sa visiteuse dans le salon où ils avaient l’habitude de s’entretenir. Quelques instants plus tard, le personnel entend les coups de sonnette et les cris du président. On enfonce la porte fermée de l’intérieur et on découvre le président vêtu de son gilet de flanelle, râlant, allongé sur un divan et la main crispée dans la chevelure de sa maîtresse ; madame Steinheil est étendue sur le canapé, dans une tenue plus que légère, ses vêtements épars sur les meubles et le parquet. Elle est folle de peur et si désemparée quand elle répare sa toilette qu’elle oublie de remettre son corset.

Félix Faure est transporté dans un salon voisin, étendu sur un canapé, son visage déjà noirâtre. Il souffre énormément, se tenant la tête dans les mains. Berthe Faure et sa fille, Lucie, sont accourues vers sept heures alors que le président est encore conscient. Il donne à sa famille ses dernières recommandations avant de rendre le dernier soupir à sept heures dix.

C’est madame Faure et sa fille que l’on voit dans cette version « correcte » de la mort du président (Le Petit Journal)

On retrouve plus tard une fiole dont le contenu était la cause de la surexcitation du défunt, de la cantharide officinale, puissant aphrodisiaque, mais aux effets secondaires importants, et ce, afin de se montrer à la hauteur avec sa maîtresse.

Les suites de l’affaire

Les bons mots : bien que les services de l'Elysée aient tenté de dissimuler que cet accident vasculaire cérébral était survenu lors d'une fellation, les circonstances exactes du décès sont vite connues des gens bien informés. Un journal parisien titre « Félix Faure a trop sacrifié à Vénus » mais sans en dire plus pour ne pas choquer ses lecteurs. Quant aux beaux esprits, ils y vont de leurs jeux de mots pour brocarder cet événement peu commun. On connaît cet échange entre le majordome de Félix Faure et le prêtre appelé à l'Elysée en catastrophe pour administrer les derniers sacrements : « Le président a-t-il encore sa connaissance ? — Non, monsieur l’abbé (le médecin selon d’autres), elle est sortie par la porte dérobée, » dialogue probablement inventé de toutes pièces.

On prête aussi cette réplique à Charles Dupuy, président du Conseil, accouru précipitamment : « Nom de Dieu ! C’est le deuxième qui me claque entre les mains » ; il était également présent au moment de l’assassinat du président Sadi Carnot.

Sans oublier la célèbre saillie attribuée à Clemenceau : « Il voulut être César, mais il ne fut que Pompée ».

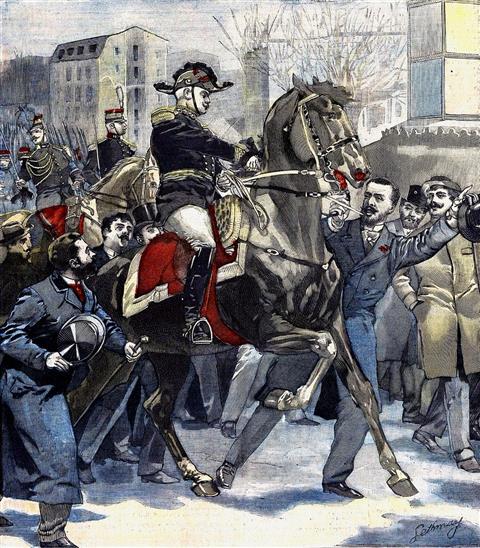

L’extrême droite tente de s’emparer de l’affaire pour traîner dans la boue cette république honnie, la « gueuse ». Paul Déroulède, nationaliste, précurseur du fascisme à la française, chantre de la poésie militaire tente même un coup d’état lors des obsèques de Félix Faure. Dix ans plus tard, lors du procès, la presse antidreyfusarde revient à la charge, prétendant que Marguerite a empoisonné Félix Faure pour le compte du syndicat juif.

Quant à Marguerite, elle devient « la pompe funèbre » mais jouit d’une réputation flatteuse ; elle sera la maîtresse de diverses personnalités, dont Aristide Briand et le roi du Cambodge.

Le 26 juin 1917, exilée à Londres, Marguerite épouse Lord Robert Brooke Campbell Scarlett et devient Lady Abinger

Pour en savoir plus :

Ouest Eclair, 1er juin 1908 (Retronews)

La France de Bordeaux et du Sud-Ouest, 1er décembre 1908 (Retronews)

Ouest-Eclair, 2 nov 1909 (Les actualités du 3 novembre 1909 - CPA Scans (canalblog.com)

Justice / Portail / Marguerite Steinheil ou le procès d’une femme du monde