25 : Jeudi 31 janvier 1907 - Marthe Erbelding avait onze ans

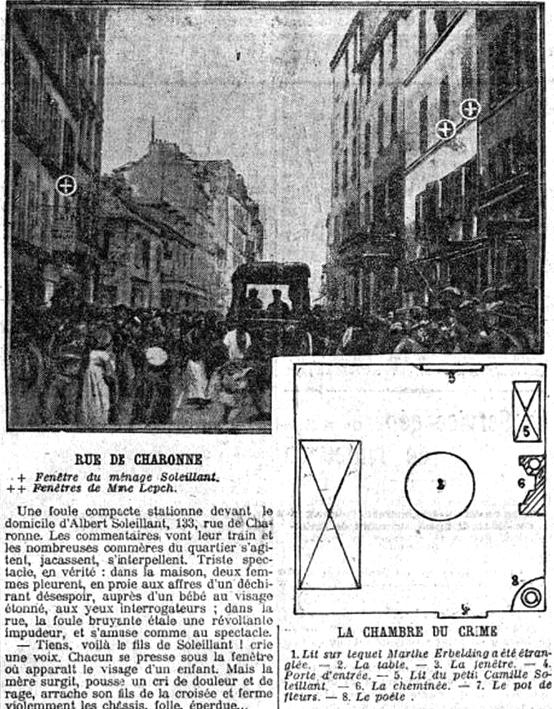

133, rue de Charonne (11e)

Sommaire :

La famille Erbelding et la famille Soleilland

Le procès des 23 et 24 juillet 1907

14 février 1907, on estime à 50 000 personnes, la foule qui se presse dans la nef, sur le parvis et dans les rues adjacentes de l’église Saint-Ambroise pour assister aux obsèques de Marthe Erbelding ; il ne faut pas moins de six chars pour transporter les couronnes et les bouquets offerts jusqu’au cimetière de Pantin. Pourquoi un tel émoi ?

La famille Erbelding et la famille Soleilland

Nicolas Erbelding est ouvrier estampeur ; avec sa femme, ils logent 76, rue Saint-Maur. Ils ont cinq enfants : les trois aînés travaillent déjà alors que Marthe, 11 ans, et Maria de trois ans sa cadette fréquentent l’école communale 100, avenue de la République. Marthe est très appréciée de ses camarades et du personnel enseignant.

Retour en arrière : en 1895, les Soleilland tenaient un commerce de bonneterie rue Saint-Martin et occupaient un appartement 9, rue Neuve-Popincourt alors que les Erbelding habitaient au 11 ; Madame Erbelding raconte : « je faisais leur ménage et comme les parents avaient loué pour leur fils Albert une chambre au quatrième étage, c’était moi qui la tenais en ordre. » [Un an plus tard, Marthe naquit] « les Soleilland changèrent de domicile et je les perdis de vue. Puis, le jour où Albert tira au sort à la mairie du onzième (pour le service militaire), il vint nous rendre visite. Tout le temps qu’il fut au service militaire à Verdun, il ne manqua pas, chaque fois qu’il avait une permission, de venir nous voir. »

Albert Soleilland

Il est né en 1881. De 1898 à 1902, brouillé avec ses parents, il vit d’expédients « coupables et honteux » - sa compagne se serait prostituée -. Il est mêlé à une affaire d’escroquerie mais le service militaire semble l’avoir changé.

Une fois le service militaire terminé, Albert Soleilland obtient de sa famille l’accord pour se marier avec sa compagne. Le couple habite 133, rue de Charonne. Ils ont un enfant, Camille (madame Erbelding a assisté la mère au moment de la naissance). Soleilland est embauché dans la maison où Nicolas Erbelding travaille. Le nouvel ouvrier est cependant congédié au bout de trois mois, et devient « homme de peine » alors que sa femme est employée dans une maison de baleines pour corsets.

Le drame

Malgré le passage éclair d’Albert chez l’estampeur, les deux familles sont restées proches.

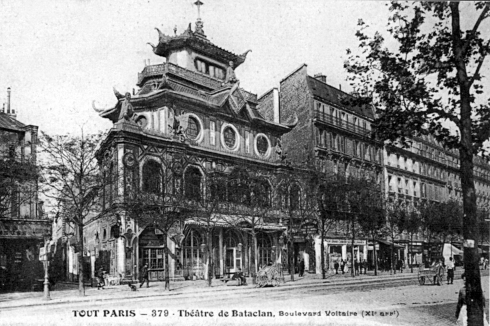

Le 27 janvier 1907, Marthe et Maria partent porter un bouquet chez Mme Guillaume, dite la « Grande Nini », rue Basfroi. Cette dame n’étant pas là, les deux fillettes vont remettre, comme convenu, le bouquet à Mme Soleilland. Les enfants restent dîner puis sont reconduites par les deux époux chez leurs parents. En remerciement, Mme Soleilland propose d’emmener Marthe un après-midi voir un spectacle à Ba-Ta-Clan ; ce sera le 31 janvier.

Au matin du jeudi 31 janvier, Marthe s’est levée fort gaie. Elle passe la matinée au patronage de l’avenue Parmentier pour retrouver ses camarades et rentre à déjeuner pour midi avec toute la famille.

Comme à l’accoutumée, le père part un peu avant une heure pour son travail. Albert Soleilland se présente quelques minutes plus tard, s’étonnant que le « père Nicolas » soit déjà parti.

Déposition de madame Erbelding :

« - Je viens chercher Marthe, ma femme est en train de se préparer ; c’est elle qui l’emmènera au spectacle.

- Si c’est elle qui l’emmène, je veux bien ; avec vous, je ne veux pas, vous ne vous amuseriez pas et elle s’ennuierait.

J’habillai Marthe d’une robe neuve, son chapeau, son collet bleu et ses boucles d’oreilles. Elle voulait être belle pour aller au concert et nous étions tous contents de sa joie. Soleilland paraissait enchanté de lui faire plaisir. Il était une heure un quart. Je me suis mise à la fenêtre, Marthe a traversé la rue ; elle a tourné la tête, m’a vue et m’a envoyée un baiser ».

Elle ne la reverra plus.

Le soir, vers cinq heures et demie, Albert Soleilland reparaît essoufflé, les yeux hagards, le visage bouleversé. Il dit que, pendant le spectacle, Marthe l’a quitté pour satisfaire un besoin et il ne sait pas ce qu’elle est devenue. La mère apprend ainsi que ce n’est pas madame Soleilland qui a accompagné sa fille au spectacle.

Durant toute la soirée et toute la nuit, famille et proches battent les environs du Ba-Ta-Clan, visitent les hôpitaux, même la morgue. Aucune trace. Le lendemain, MM. Erbelding et Soleillard se rendent au commissariat du quartier pour signaler la disparition : « Marthe, assez grande, cheveux châtains, yeux marrons, vêtue d’une robe de drap à carreaux verts et noirs, un corsage à plastron de soie noire».

Le coupable est vite démasqué

M. Hocquet, le commissaire de police, trouve les explications de Soleilland un peu vagues et lui demande de l’accompagner dans la salle de concert.

Là, Soleilland retrouve avec hésitation leurs places au balcon ; il est tout aussi peu précis pour désigner le garçon qui aurait servi deux cafés au lait, ce même garçon qui ne le reconnaît pas. Il prétend que c’est une femme qui a ouvert le spectacle alors qu’elle était malade ce jour-là. Enfin, personne ne se souvient d’avoir vu un homme à la recherche d’une fillette disparue.

Soleilland doit rester à la disposition de la justice ; sa femme est abasourdie qu’on puisse accuser son mari, lui qui témoignait d’une profonde affection pour les deux fillettes . Elle est d’ailleurs soutenue par les parents de Marthe qui protestent contre cette accusation.

Albert nie pendant plusieurs jours, avant d’être acculé à passer aux aveux (notamment par le témoignage d’un voisin qui l’a vu à la fenêtre de son logement accompagné d’une petite fille à deux heures et demie de l’après-midi) ; des aveux… partiels : arrivé dans l’appartement de la rue de Charonne, Marthe refuse d’aller au concert sans madame Soleilland ; il la taquine puis la caresse et se laisse aller à des idées érotiques. L’enfant ayant voulu crier, il l’a serrée presque inconsciemment à la gorge et s’est aperçu avec horreur qu’il l’a étranglée. Prenant alors une toile d’emballage, il a replié et attaché le corps pour en faire un paquet qu’il porte à la gare de l’Est où il le met en consigne.

Non, il ne l’a pas violée.

Le 8 février, gare de l’Est, la découverte du contenu du « paquet » est effrayante : le corps de Marthe est recroquevillé comme un foetus, le froid a figé son corps recouvert de givre.

L’autopsie détruit la version du meurtrier : non seulement, la fillette a été violée mais elle a été poignardée d’un coup au cœur, « porté d’une main sûre. »

Vers le procès

Les deux frères de Marthe, Lucien et Eugène, accompagnés d’un cousin et de M. Blot, sous-chef de la Sûreté, sont allés reconnaître officiellement le corps à la Morgue. Entourée d’un drap blanc, l’enfant repose toute habillée dans un cercueil placé dans la « salle des familles ». M. Gaud, greffier en chef, a disposé des plantes aux quatre coins de la pièce. Les journalistes peuvent s’approcher du corps ; ils constatent sa figure rouge et les traces violette de strangulation, la place des doigts.

Le préfet Lépine fait remettre à la famille un secours de cent francs.

Le 10 février, une foule compacte se trouve devant le domicile de l’assassin à l’affût de la moindre silhouette aux fenêtres. Dans l’appartement, deux femmes au désespoir : Julienne Soleilland et sa mère, madame Brémard. L’épouse ne veut plus entendre parler du monstre qu’elle a épousé et va abandonner son nom. Elle a voulu se suicider.

133, rue de Charonne, 10 février 1907

Au 76, rue Saint-Maur, Nicolas Erbelding est au plus mal ; le médecin considère son cas presque désespéré, « une fièvre cérébrale intense a abattu le malheureux. »

14 février, le cortège funèbre passe 76, rue Saint-Maur

Le 21 février, le juge d’instruction Leydet convoque madame Erbelding seule, son mari étant toujours incapable de quitter son lit. « Madame tout de noir vêtu, courbée dans un grand deuil, fermée à toute consolation. » Elle est accompagnée de son fils, Eugène.

Le procès des 23 et 24 juillet 1907

23 juillet : devant les Assises de la Seine, il y a une foule énorme sur les marches du Palais et place Dauphine. La salle est pleine dès onze heures, d’un public « entièrement élégant », beaucoup d’actrices et de femmes de magistrats. Soleilland décline son identité d’une voix totalement éteinte.

La mère de la fillette, en grand deuil, vient témoigner sa douleur.

La mère face à l’assassin

La femme de l’accusé, qui est venue avec son fils, déclare qu’elle ignorait que son mari allait chercher Marthe ; elle arrive de son travail vers midi dix, ne trouve pas son mari parti chez les Erbelding ; elle ne pense plus au concert et retourne au travail après avoir déjeuné seule. C’est après son départ, vers une heure, que Soleilland rentre chez lui, accompagné de Marthe.

Le public apprend qu’une autre femme a subi une agression de la part de Soleilland, sa belle-sœur, Julia Brémard.

Le système de défense de l’accusé repose sur l’absence de souvenir du viol aussi bien que du coup de couteau. Indignation dans la salle et démenti des spécialistes, amnésie purement simulée. Il ne présente aucun signe de perversion génitale, d’épilepsie, n’est pas alcoolique. « Des appétits sensuels ne sont pas anormaux, mais dont la force de résistance aux mauvaises passions ne trouve aucun point d’appui dans une idée morale quelconque ». « Il est probable, dit le médecin légiste, que Soleilland aura menacé la petite Marthe de son couteau, pour obtenir son silence et son consentement. Et que l’enfant, affolée et incapable de désarmer l’assassin, comme Julia Brémard, aura continué à crier et à lutter en désespérée ; c’est alors qu’au comble de l’exaltation érotique et de la colère, Soleilland aura dans un geste de fureur aveugle, poignardé sa victime qui se débattait encore sous ses efforts de strangulation. »

24 juillet : journée des plaidoiries, la salle est plus bourdonnante que la veille. Me Hesse, avocat de la partie civile insiste sur l’attitude de l’accusé pendant le procès, qui ne manifeste aucun signe de remords ou de regret. L’avocat général souligne l’atrocité du crime d’autant plus que l’accusé fut l’obligé de la famille de Marthe par deux fois ; sur le sang-froid du criminel qui traverse Paris avec son fardeau funèbre pour le déposer gare de l’Est. Me Bernstein tente de mettre en avant des aveux spontanés, l’absence de préméditation et plaide l’accès de folie.

La délibération du jury dure vingt minutes : la peine de mort est prononcée. A l’annonce de la sentence, Soleilland s’affaisse sur son banc, tandis que sa femme le maudit, « Misérable, tu as déshonoré notre enfant » ; elle tente de se précipiter vers lui, « laissez-moi le tuer ! » Soleilland est anéanti, s’écroule évanoui. C’est dans une camisole de force qu’il quitte la Conciergerie pour la Santé. Il est placé immédiatement dans une cellule pour condamné à mort où les gardiens le surveillent jour et nuit.

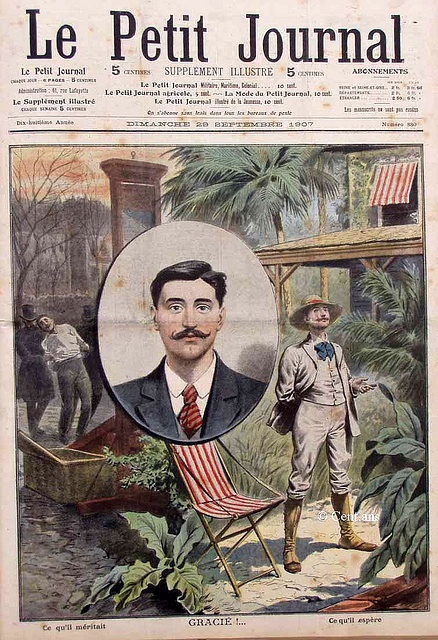

Le Président Fallières commue la peine de mort

13 septembre 1907 : à Rambouillet, le Président de la République reçoit Me Bernstein ; il signe la commutation de peine, suivant en cela les recommandations de la commission des grâces et du garde des Sceaux.

« L’Assassin de Marthe échappe à l’échafaud »

« On en conclura que la peine de mort est désormais supprimée en France »

Titre Le Petit Parisien le lendemain. Il ne s’agit en aucune façon d’un acte de clémence de la part du Président mais nous sommes en plein débat sur l’abolition de la peine de mort (cf. infra).

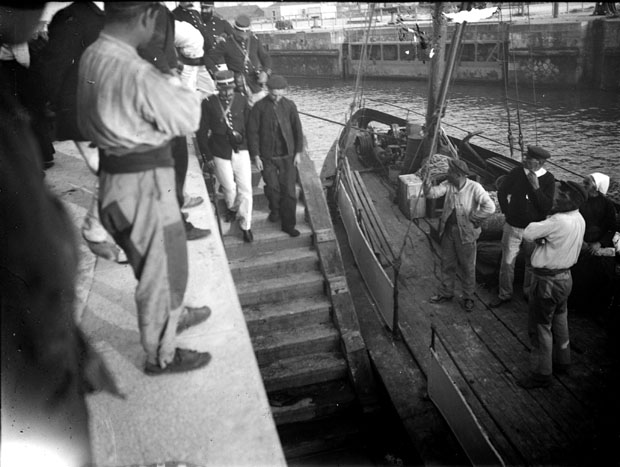

Soleilland en est averti par Me Bernstein, après entérinement des lettres de grâce devant la cour d’appel. Il est conduit au Palais en voiture cellulaire puis réintègre son cachot, attendant que l’administration pénitentiaire le transfère à Fresnes puis à l’île de Ré d’où partent les forçats pour Cayenne, à bord de La Loire, spécialement affrétée pour le transport des condamnés.

Soleilland embarque à l’Île de Ré

L’assassin de Marthe est maintenant sur l’île Royale d’où l’on ne s’évade pas.

Son statut de meurtrier d’enfant l’exempte des travaux pénibles, ceci pour l’isoler des autres bagnards qui pourraient lui faire un mauvais sort. En 1913, il est nommé gardien du cimetière des enfants du personnel (!). Méprisé de tous, il meurt en 1920 de la tuberculose.

Soleilland a également tué l’abolition de la peine de mort

Tout était pourtant favorable à la fin de la guillotine en France en cette année 1907.

Le courant abolitionniste se renforce avec l’élection d’Armand Fallières, ancien avocat, à la Présidence de la République. Il grâcie tous les condamnés dès son arrivée. Cette même année, les socialistes et radicaux, qui sont en grande majorité contre la peine de mort, emportent 70% des sièges à la Chambre.

Le 5 juillet, les députés votent la suppression des crédits au bourreau, Anatole Deibler (cf. 22) mais le garde des Sceaux, Edmond Guyot-Dessaigne, préfère travailler à un projet de loi visant à «faire disparaître de notre système répressif des textes que la conscience réprouve, une peine qui constitue une cruauté injustifiable, survivance du passé, dernière trace sanglante de la loi du talion».

Le pouvoir politique a, face à lui, une presse populaire qui fait parfois flèche de tout bois pour maintenir la peine capitale, au premier rang les journaux tels que Le Petit-Parisien, Le Matin ou Le Petit-Journal. 1906-1907 sont, par ailleurs, les années où les « Apaches » font souvent les unes (cf. 23)

Le meurtre de la petite Marthe et l’émotion générale soulevée dans tout le pays vont constituer un argument de poids dans leur campagne anti-abolitionniste : « dorénavant, l’échafaud ne sera plus dressé en France, puisqu’un tel scélérat y a échappé».

Le Petit Parisien est le premier à se rendre auprès des familles Erbelding et Soleilland pour les informer de la décision du Président : les Erbelding habitent dorénavant 24, rue Ramponneau. Des personnes sont rassemblées en attendant le dénouement ; à quelques pas, un autre groupe, des chanteurs ambulants avec violon et clarinette chantent une complainte où on demande la tête de « l’ignoble satyre ». Mme Erbelding est livide, son mari crie vengeance. Mme Soleilland vit à proximité de la barrière de Romainville, dans un grand dénuement : « le monstre qu’un jour à jamais maudit j’eus le malheur d’épouser, peut se vanter d’avoir une chance que, vraiment, il ne mérite pas », tel est son commentaire.

« C’est par les soins de ce ministère que se réalisera le vœu le plus ardent du satyre, sombrement célèbre, auquel la clémence du Président permettra, sous le soleil favorable de Cayenne, de rêver et de vivre, peut-être, d’une vie nouvelle. »

Pour Le Figaro, « il n’y a qu’un voyage qui soit capable d’effrayer [les criminels], c’est le grand voyage, celui dont on ne revient jamais ».

Poussés par cette campagne de presse, les jurys d’assises rédigent des pétitions contre le Président et les jurés prononcent de plus en plus de condamnations à mort.

Des mères de familles avaient publié, le 3 septembre, une lettre ouverte dans Le Petit Parisien, encore lui, à l’adresse du président : « Il ne tient qu’à vous de venger l’honneur de la pauvre petite victime, de la petite Marthe, lâchement assassinée par ce misérable. Il faut que justice soit faite ! »

La grâce du 13 septembre déclenche une salve de critiques contre le Président : Soleilland, l’ami de M . Fallières, selon La Croix ; « Une prime à l’assassinat » selon l’Echo de Paris, etc.

La Chambre subit la pression de la rue, aiguillonnée par les journaux.

Le 8 décembre 1907, 330 députés contre 201 votent le maintien de la peine capitale.

Onze exécutions avaient eu lieu entre 1900 et 1906, sept en 1909, 10 en 1910 et 26 en 1912.

« Il est regrettable que la Chambre n’ait pas voté avant de se séparer (pour l’été) le projet que j’ai déposé. » déclara M. Guyot-Dessaigne.

(retronews)

Pour en savoir plus :

1907 : l’année où l’on a failli abolir la peine de mort en France - Geo.fr