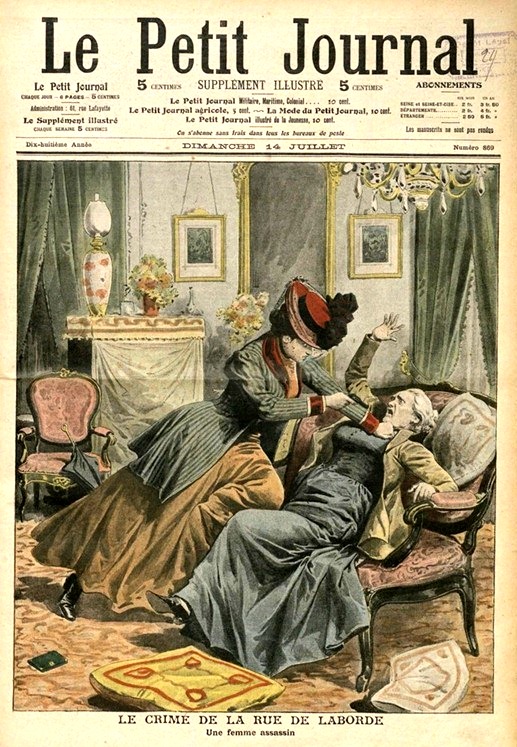

26 : Dimanche 14 juillet 1907 - Le crime de la rue Laborde

Sommaire :

Un fait divers relaté par Le Petit Journal

Belle Epoque : âge d'or de la presse

Un fait divers relaté par Le Petit Journal

« Voilà maintenant que les femmes s’en mêlent et qu’il va falloir se méfier des apaches du sexe faible autant que de ceux du sexe fort. »

Ces jours derniers, en pleine journée, dans un des quartiers les plus élégants de Paris, rue de Laborde, une femme a tenté de tuer une autre femme pour la voler.

La victime, qui a survécu miraculeusement aux coups qu'elle a reçus, est une sexagénaire nommée Mme de Parmentier. Elle vit seule, n'ayant qu'une femme de ménage qui vient le matin mettre en ordre son appartement.

La meurtrière, qui semble avoir été parfaitement renseignée sur les habitudes de la vieille dame, se présente à elle comme venant de la part d'une de ses amies pour lui proposer un logement à la campagne.

A peine Mme de Parmentier l'a-t-elle introduite que la visiteuse se jette sur elle et la renverse sur un canapé.

Mme de Parmentier fera au commissaire de police le dramatique récit de l’agression :

Je me vis perdue. La femme s'était penchée sur moi et, ses yeux dans les miens, me criait : «Je suis une malheureuse, mes enfants crèvent de faim ; il me faut tout votre argent ! »

Elle m'avait prise à la gorge ; elle avait sorti de son corsage un pistolet dont elle me posa le canon sur la tempe.

J'étouffais. Pourtant je pus murmurer :

- Voulez-vous vingt francs, quarante francs ? Je n'ai pas plus d'argent ici.

- Non, non, répliqua l inconnue ; c'est tout ce que vous avez qu'il me faut !

Puis elle me martela la face avec la crosse de son arme, me serra la gorge, me laboura le cou, la poitrine avec ses ongles.

Je sentis que je perdais connaissance. Je ne restai pas longtemps évanouie.

Quand je rouvris les yeux, je vis la misérable occupée à fracturer le dessus de mon piano, dans lequel je cache l'argent et les titres que je garde ici.

D'un mouvement instinctif, je me soulevai un peu. L’inconnue s’en aperçut et revint vers moi, le poing levé. Une fois encore, elle me frappa avec la dernière violence, cherchant à m’assommer, puis à m’étrangler. De nouveau je perdis connaissance, et ce second évanouissement dut durer assez longtemps.

Lorsque je revins à moi, l'odieuse femme avait disparu.

La vieille dame se crut sauvée. Elle se traîna jusqu' à la porte du vestibule, l’ouvrit. La meurtrière était encore là. Une troisième fois, elle s'acharna sur sa victime. Enfin, elle l’abandonna , évanouie et toute sanglante, et elle s’enfuit.

C’est alors seulement que Mme de Parmentier, revenue à elle, put se traîner jusqu’à la loge des concierges et faire le récit de la tentative d’assassinat dont elle avait été l’objet.

Le Petit Journal illustré du dimanche, 14 Juillet 1907

(article suivant : « L’Automobilisme en Mongolie. Des cavaliers retirent d’un marécage une voiture embourbée »)

Belle Epoque : âge d’or de la presse

Ce sont les avancées à la fois politiques, sociétales et techniques intervenues au cours du XIXe siècle qui ont permis cet âge d’or.

Instituée sous la Révolution, la liberté de la presse va connaître une évolution chaotique avec des reculs sous l’Empire ou la monarchie de Juillet après l’attentat de Fieschi en 1835. Les journaux retrouvent, en revanche, des espaces de liberté à la fin du Second Empire et, surtout, sous la IIIe République avec la loi du 29 juillet 1881 à partir de laquelle une grande partie des interdits et difficultés administratives sont levés. Toutes les opinions vont pouvoir s’exprimer librement, dans certaines limites juridiques, toutefois (délit de diffamation par exemple).

Autre facteur de progrès, l’expansion du lectorat par le développement de l’alphabétisation, suite aux grandes réformes de l’instruction publique et à la réduction du temps de travail.

Afin de toucher le plus grand nombre, il faut aussi baisser le prix des journaux, augmenter le tirage et assurer la diffusion la plus large possible.

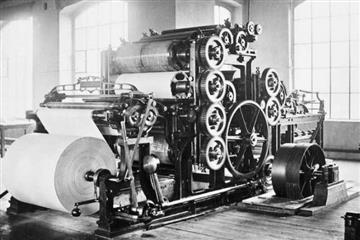

Dès les années 1860, on utilise la rotative qui révolutionne le tirage ; la première rotative peut imprimer 10 000 exemplaires à l'heure d'un journal de 4 pages, cadence améliorée par l'utilisation du papier continu en bobine. Une vingtaine d’années plus tard, la linotypie est inventée, qui permet de composer par blocs plutôt que caractère par caractère.

L’extension du réseau ferroviaire permet également une meilleure diffusion de la presse sur tout le territoire. Enfin, la collecte de l’information est accélérée et étendue grâce au développement du télégraphe puis du téléphone et du téléscripteur. En 1907, un nouveau procédé, la bélinographie, permet la transmission électrique des photographies.

Salle de télégraphie, bélinographe

C’est grâce à l'ensemble de ces progrès que des quotidiens français pourront tirer à plusieurs millions d’exemplaires pendant cette période, performance qu’ils ne renouvelleront plus ultérieurement.

La presse devient un produit de consommation courante ; « L’Annuaire de la presse » recense 2 635 titres à Paris en 1899 ! Presse sportive, féminine, pour la jeunesse, presse spécialisée, suppléments illustrés…

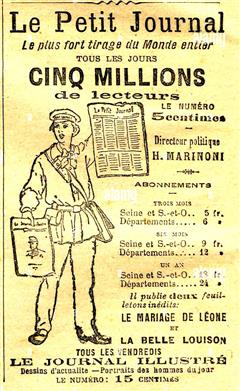

Le Petit Journal et la presse populaire

En 1856, Millaud avait racheté La Presse d’Emile de Girardin, quotidien qui avait révolutionné le monde de l’édition à sa parution en 1836, en partie financé par la publicité.

Cette reprise est un échec, Alphonse Millaud, nouveau patron, en tire les conséquences lorsqu’il lance en 1863 son nouveau quotidien : un format plus petit, plus commode et, à côté des articles d’information nationale et internationale, il consacre une part importante à des rubriques plus légères : roman-feuilleton, horoscope, chroniques et, surtout, faits divers. Il se veut apolitique et est, par conséquent, dispensé du timbre.

En 1869, l’affaire Troppmann (cf. 21), fait divers sanglant et extraordinaire, attire les foules près des fosses à Pantin où une fête foraine s’est installée ! Millaud décide de couvrir abondamment l’affaire ; les ventes du Petit Journal s’envolent, le tirage passe de 200 000 exemplaires, chiffre déjà conséquent bien plus fort que celui des journaux « sérieux » tels que Le Siècle, à 500 000.

Diaporama (survoler l'image)

L’exploitation du fait divers devient la stratégie éditoriale du quotidien ; une nouvelle presse est née, la « petite presse » à petit prix et à grand tirage, qui va connaître de beaux jours.

Un temps repris par Girardin, le journal échoit en 1882 à Marinoni. Celui-ci crée un supplément qui deviendra Le Petit Journal supplément illustré, dont la grande innovation est l’arrivée de la couleur.

En 1895, le tirage atteint deux millions ; il devient alors le journal ayant le plus haut tirage au monde.

Après 1900, les tirages commencent à stagner puis à décroître ; un sérieux concurrent lui fait de l’ombre.

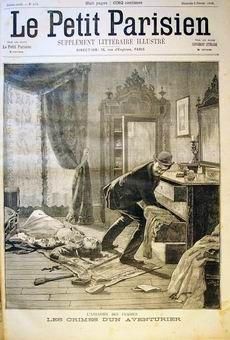

Le Petit Parisien

Un journal mieux géré et qui a pris soin de ne pas prendre parti dans l’affaire Dreyfus, alors que son concurrent évoqué ci-dessus a clairement pris position pour les antidreyfusards, ce qui a éloigné une partie de son lectorat. C’est au Petit Parisien de passer à son tour le cap des deux millions d’exemplaires.

Il est né en 1876 avec à son conseil de direction quatre sénateurs radicaux et anticléricaux. Il se présente comme « journal politique du soir » ; il va rapidement changer de ligne éditoriale laissant la place belle aux potins, aux scandales et faits divers.

Concernant l’affaire Dreyfus, après avoir suivi l’opinion générale - « un crime de haute trahison » -, il rend compte minutieusement de l’évolution de l’affaire et met en évidence les flous juridiques ainsi que la faiblesse des éléments du dossier ; le journal finit par militer pour la révision du procès.

A l’image du Petit Journal, le fait divers constitue son fonds de commerce, occupant jusqu’à 30 % de la surface rédactionnelle ; il est animé par la recherche des scandales et des affaires qui peuvent faire grand bruit avec, comme figures de prédilection, le policier, « l’Apache », l’anarchiste, la victime, ainsi que le reporter courageux parti dans les contrées lointaines et, par conséquent, dangereuses (Albert Londres).

A son tour, à partir du 4 avril 1904, Le Petit Parisien paraît avec un sous-titre : « Le plus fort tirage des journaux du monde entier ».

Il saura ensuite tirer parti de la crue de 1910 en agrémentant les reportages de nombreuses photographies ; puis, pendant la Première Guerre mondiale, le Poilu du Petit Parisien.

Le Matin

Créé en 1883 par un groupe de financiers dont l’américain James Gordon Bennett jr.

Il est renommé pour ses romans-feuilletons signés par Gaston Leroux ou Michel Zevaco. Ses colonnes accueillent des textes de plumes prestigieuses, telles que celles de Colette ou même Jules Vallès, bien que le quotidien se déclare antisocialiste. Le journal s'illustre, luis aussi, pendant l'affaire Dreyfus, mettant en cause dès 1896 les preuves retenues contre le militaire accusé de trahison et en publiant, en juillet 1899, les confessions du commandant Esterhazy.

Le Journal

Le plus jeune des quatre, né en 1892 avec une ligne éditoriale différente puisque le projet de Fernand Xau, son fondateur, est de proposer un journal littéraire à petit prix. Jules Renard, Alphonse Allais, Emile Zola, Georges Courteline ou Maurice Barrès y collaborent.

Sa coloration politique est républicaine, voire radicale, Clemenceau y collabore de 1895 à 1897.

Vers leur disparition en 1944

Les quatre quotidiens vont connaître après la Première guerre mondiale des évolutions similaires, la première d’entre elles étant une baisse de la diffusion.

Le Petit Journal adopte les thèse nationalistes au point de devenir l’organe officiel du Parti Social Français du colonel de La Rocque et péricliter ; Le Matin s’oriente progressivement vers l’extrême droite antiparlementaire et anticommuniste ; tout comme Le Journal, qui publie en 1937 une interview d’Adolf Hitler par le futur collaborationniste Abel Bonnard.

Comme ses concurrents, Le Petit Parisien se déclare pour le Maréchal ; tous quatre sont subventionnés par Vichy et tous quatre disparaissent en 1944. L’Humanité et Le Parisien libéré occupent les locaux du « Petit Parisien collabo » ; Stéphane Lauzanne, le directeur du Matin, est arrêté lors de la libération de Paris et condamné à 20 ans de prison le 31 octobre 1944.

Pour en savoir plus :

ukfmediafr - B. L'essor de la presse au XIXe siècle (google.com)