20 : Dimanche 11 août 1839 : Marie Capelle épouse Charles Lafarge

Eglise Notre-Dame-des-Victoires (2e arrondissement)

Sommaire :

Vers le procès de Marie Capelle

Déposition des experts : la Grande Confusion

Erreur judiciaire ? Enigme judiciaire en tout cas

Les deux époux se sont rencontrés il y a quelques mois par l’entremise d’un agent matrimonial, monsieur de Foy. Qui sont-ils ?

L’épouse, Marie Capelle

« Madame Lafarge est d'une taille ordinaire mais dessinée avec délicatesse et pleine de grâce; […] son front élevé, ses grands yeux noirs et sa physionomie pleine d'expression donnent à peine le temps de s'apercevoir de cette irrégularité et charment involontairement les yeux. »

Marie-Fortunée Capelle est née rue de Courcelles le 15 janvier 1816, fille du baron Antoine Capelle, lieutenant-colonel au corps royal d’artillerie et de Caroline Collard, fille de député qui, devenue veuve, se remarie avec un député. La sœur de Marie-Fortunée épousera un cousin d’Alexandre Dumas et sa grand-mère serait née d’une liaison entre Félicité de Genlis et le duc d’Orléans, Philippe-Egalité. En résumé, une fille issue du milieu de la haute bourgeoisie parisienne et de l’aristocratie orléaniste.

Marie est élevée au château familial de Villers-Héron dans l’Aisne où elle reçoit l’éducation de son rang. Orpheline de père à douze ans puis de sa mère à dix-neuf ans, elle est adoptée par sa tante maternelle, épouse du baron Garat, gouverneur de la Banque de France.

Marie Capelle décline beaucoup de propositions de mariage, à la recherche d’un amour fort, romantique, mais sans succès : ni le comte Charles Charpentier, ni Denis Guyot pour qui elle avait des sentiments, ne souhaitent se marier.

Qui fait appel à cet agent matrimonial ? « Mon mariage a été fait sous les auspices de M. et Mme Garat ; M. de Foy n’y est pour rien. » dira Marie Lafarge lors de son procès.

Courant 1839, Marie Capelle fait connaissance avec Charles Lafarge.

Il est souvent présenté comme un « brave homme, mais un peu bourru », mais aussi un personnage vil et corrompu, rongé par la violence, par ailleurs sujet à des crises d'épilepsie. Il est empêtré dans des difficultés financières, « Il devait essayer un nouvel emprunt, trouver un mariage d'argent à faire ou ne plus revenir », selon sa cousine Emma Pontier.

Pierre Renoir dans le rôle de Charles Lafarge

En épousant Marie Capelle, il trouve une dot de 80 000 francs-or.

Lors de l'entrevue, Charles et Marie font état de leurs garanties et de leurs bonnes mœurs ; le mariage, rapidement contracté, a lieu le 11 août 1839 dans l’église Notre-Dame des Victoires.

Le Glandier et la lettre

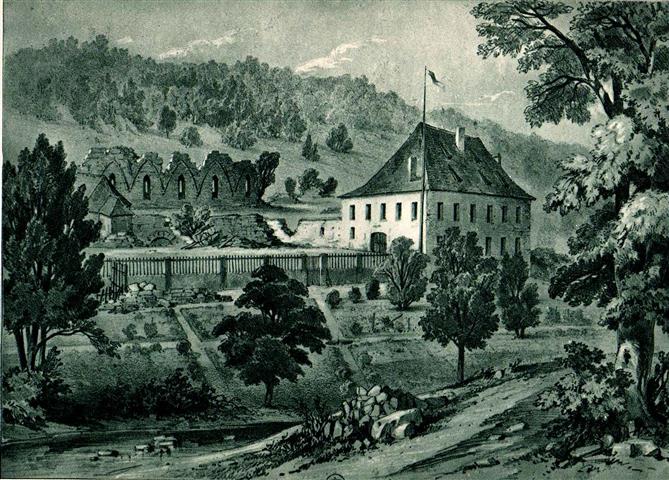

Le couple quitte Paris le lendemain pour rejoindre le Glandier, la demeure familiale où vivent Adélaïde la mère de Charles, Madame Buffières sa sœur, Melle Brun femme de ménage et Denis Barbier domestique amené de Paris par Charles.

Grosse désillusion lorsque Marie arrive le 15 août. Qu’en est-il du château décrit par Charles, le château d’Arnac-Pompadour (à proximité) ? Une masure délabrée, infestée de rats que les paysans des alentours déclarent hantée. Une ancienne chartreuse du XIIIe siècle, saccagée pendant la Révolution, acquise en 1817 par la famille Lafarge, près de laquelle la famille installe une forge industrielle.

Le Glandier en 1840

Pour Marie, le changement est radical entre sa vie au château de Busagny et cette bâtisse. Elle se dit frappée d’épouvante par l’état délabré de l’habitation et s’enferme dans sa chambre. Elle écrit alors une longue lettre à son mari, dont voici la substance selon le rapport qui en est fait par Me Decoux : « Charles, je viens vous demander pardon à genoux ! Je vous ai indignement trompé ; je ne vous aime pas et j’en aime un autre. Mon Dieu, j’ai tant souffert, laissez-moi mourir ; vous que j’estime de tout mon cœur… ». L’autre s’appelle Charles aussi, il est beau, noble, élevé près d’elle ; il s’est marié à une autre femme deux ans auparavant. Marie espérait être sauvée par ce mariage mais habitudes et éducation ont mis une barrière immense entre les jeunes mariés. Elle l’implore de la laisser partir, laissant sa fortune, et vivre de son travail. Mais « recevoir vos caresses, jamais. » « Si vous voulez, je prendrai de l’arsenic, j’en ai ; tout sera dit. […] Oh ! hélas ! si je ne l’aimais pas plus que la vie, j’aurais pu vous aimer à force de vous estimer ; comme cela, vos caresses me dégoûtent. Tuez-moi, je le mérite ; cependant, j’espère en vous. Faîtes passer un papier sous ma porte ce soir, sinon demain je serai morte. […] Rester ici, jamais. Votre mère si tendre, votre sœur si bonne, tout cela m’accable […] Je ne serai pas à vous, je ne serai pas à lui. Je suis morte pour les affections. »

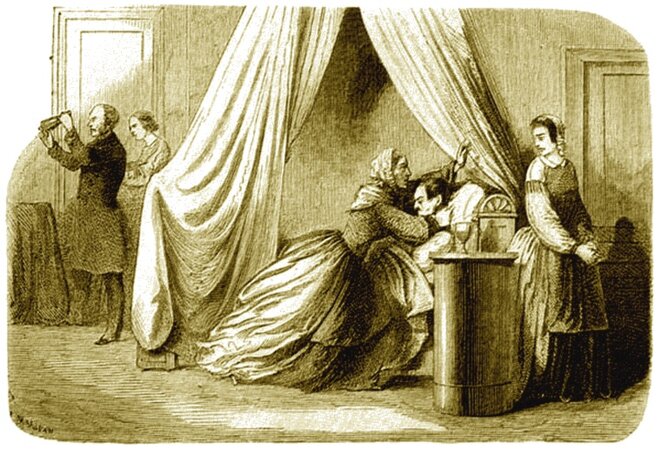

L’état de Lafarge empire, il ordonne qu’on porte le lait de poule chez Eyssatier ; le pharmacien ne confirme pas l’empoisonnement. En revanche, le lendemain, le docteur Lespinasse reconnaît des traces d’empoisonnement et administre aussitôt du peroxyde de fer, sans grande efficacité.

Venus au chevet, des amis constatent combien le corps semble rapetissé ; l'état de Charles s'aggrave brusquement, le médecin rappelé à son chevet reste impuissant, Charles Lafarge meurt dans d'atroces souffrances, onze jours après son retour, le 14 janvier 1840 à 6 heures du matin.

Le baron Garat et madame Collard, sœur de l’accusée, sont présents.

Mes Paillet, Lachaud, Desmont et Bac la défendent. En face, Me Corali et Me Decoux, déjà cité, avocat général à la cour royale de Limoges au siège du ministère public. Douze membres du jury sont désignésainsi que deux jurés supplémentaires à la demande du ministère public.

Me Decoux d’entrée : « Ce crime a été commis avec une persévérance, une audace inouïe. L’accusée a été froide et impitoyable ! Vous la verrez se précipitant sur sa victime, et l’abreuvant avec une persistance qui ne s’est pas un instant ralentie, de boissons empoisonnées».

Vient l’audition de Marie Capelle-Lafarge ; elle se défend becs et ongles malgré la faiblesse de son état général : « Je n’avais pas de poison en arrivant au Glandier. […] Le lendemain de mon mariage, je fus obligée de quitter ma famille et mes habitudes. En arrivant au Glandier, au lieu d’un château dont on m’avait fait le plus séduisant tableau, je ne trouvai qu’une habitation en ruines. J’étais fort malheureuse […] j’ai écrit cette lettre dont les termes indiquent l’exaspération dans laquelle j’étais. »

A propos du changement d’attitude : « M. Lafarge fut depuis si bon pour moi, ainsi que toute sa famille, qu’il captiva mon affection ; et du reste je réfléchis ensuite que j’étais mariée… »

La chronologie des testaments : « Non, monsieur, je crois que mon testament a été copié sur le sien. »

« L’envoi du portrait avait été convenu avec mon mari. Quant à l’envoi des gâteaux, je ne saurai l’expliquer tout en avouant que c’était fort ridicule. » Un seul gâteau ? « J’ai envoyé, moi, trois ou quatre gâteaux, des choux » Migraine au lieu de vomissement ? « M. Lafarge ne m’avait jamais, dans sa lettre, parlé de vomissements. »

Les 3 ou 4 livraisons d’arsenic, le témoignage de Melle Brun à propos du versement des poudres blanches, un pot mystérieux dans sa table de nuit, Mme Lafarge a réponse à tout.

Mais certaines constatations posent question : des traces d’arsenic trouvées sur un tissu de flanelle, dans des boissons, dans toutes les préparations auxquelles elle a mis la main ; un pot supposé être de la mort-aux-rats sans arsenic…

On la soupçonne aussi d’avoir voulu dicter la déposition d’une des servantes.

5 septembre, audition de madame Lafarge mère : vêtue de noir, coiffée d’une capote grise que recouvre un voile noir. Elle parle de la douleur de son fils à la lecture de la lettre écrite par Marie à son arrivée au Glandier, des explications qui suivirent dans lesquelles Marie prononça plusieurs fois le mot poison. La bonne harmonie sembla se rétablir par la suite. Elle rappelle que Marie Lafarge fut la première à exprimer sa volonté d’établir un testament en faveur de Lafarge.

L’envoi de petits gâteaux est fait sur la demande de Marie ; à la suite de l’envoi, Marie semblait inquiète de la santé de son mari, « l’idée d’un empoisonnement me vint alors. »

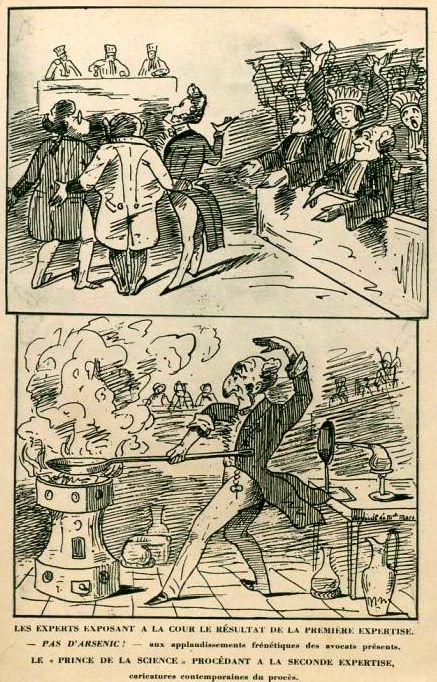

Querelle d’experts, proie des caricaturistes

La Cour, bien embarrassée, décide de faire appel à deux experts de renom : Mathieu Orfila, doyen de la faculté de médecine de Paris, l’inventeur de la toxicologie moderne, et Alexandre Bussy, professeur de chimie à l’Ecole de pharmacie de Paris. Leur expertise révèle la présence d’arsenic, un demi milligramme dans les viscères. Sitôt après avoir effectué leur déposition, ils repartent pour Paris en emportant dans leurs bagages les réactifs utilisés pour la contre-expertise.

La défense demande alors une contre-expertise par le chimiste François-Vincent Raspail, brillant chimiste de Paris. Mais lorsqu’il arrive à Tulle, le verdict est déjà rendu depuis de longues heures.

Voici ce qu’il aurait pu dire s’il était arrivé à temps : « De l'arsenic ! il y en a partout, même dans votre fauteuil, Monsieur le Président. Et si M. Orfila consent à se soumettre à une cuisson convenable, j'en trouverai dans ses intestins ». C'est de cette légende qu'est né le couplet : « Et quand Raspail arriva, soudain Orfila fila. »

Mathieu Orfila et François Raspail

Extrait du film L'Affaire Lafarge, de Pierre Chenal (1938)

Juin 1852, le Prince président signe la grâce de la condamnée mais c’était grâcier un cadavre. On la porte aux eaux d’Ussat où elle meurt le 7 septembre 1852, son corps est inhumé au cimetière d’Ornolac.

Maître Lachaud, l’un de ses défenseurs, ne cessera d'entretenir sa tombe.

Un drame qui passionne l’Europe entière

Au fil des audiences, la foule est de plus en plus nombreuse et les badauds se bousculent dans la salle des pas-perdus pour y assister.

Comme l’illustre la duchesse de Dino (Dorothée de Courlande) dans ses Mémoires, le retentissement est considérable et son cousinage par la main gauche et par sa grand-mère avec Louis-Philippe d’Orléans, y contribue fortement : la presse d’opposition, muselée après l’attentat de Fieschi et les lois scélérates qui en ont découlé, peut se permettre d’attaquer le pouvoir et son chef en dénonçant cette « bâtarde orléaniste devenue empoisonneuse », sans risquer d’être inculpé d’offense à la personne du roi.

La société est un moment partagée en Lafargophiles et en Lafargophobes »

Les critiques proviennent des rangs conservateurs et catholiques : une femme qui lit, et qui lit en particulier Lélia de George Sand, poussée à l'immoralité par la lecture, est déjà coupable. Les soutiens sont plutôt des intellectuels et des modernistes, comme Alexandre Dumas. George Sand évoquera une « affaire salement poursuivie par le ministère public».

Son histoire a sans nul doute inspiré Gustave Flaubert pour son roman Madame Bovary.

« [...] Tant mieux pour sa parenté si elle est innocente du crime, mais j'avoue que, vu la discussion des premiers et seconds experts, ces énormes achats d'arsenic, et, surtout, cette transition si subite d'une horrible répugnance à des tendresses excessives pour son mari, elle me restera toujours assez suspecte pour désirer une autre garde-malade si j'avais des tisanes à faire faire. »

« Il n'a été question hier soir, au salon, que de Mme Lafarge ; on est ici, comme partout, fort divisé d'opinions sur son compte. Ceux qui la croient innocente disent que le mari n'est pas mort empoisonné mais de l'usage des mouches cantharides qu'il prenait pour être un vaillant mari, et que c'est à [celles-ci] qu'il faut attribuer le prompt changement des dispositions de sa femme [...]. Ceux qui persistent à [la] croire coupable disent qu'il faut plutôt croire les premiers experts qui ont opéré sur les matières fraîches, que ceux qui ont analysé des matières incomplètes, décomposées ; ils s'appuient sur les mauvaises tendances, hier avérées, de l'accusée, sur ses lettres, ses habitudes de mensonges et de comédie, sa mauvaise réputation dès sa première jeunesse, la hâte que sa famille avait de la marier pour s'en défaire, au point d'avoir recours à un bureau matrimonial. Elle est petite-fille d'une Mme Collard [...], Hermine, élève de Mme de Genlis, et assez généralement supposée être sa fille et celle de M. le duc d'Orléans, père du Roi des Français actuel. C'est à cette filiation qu'on attribue l'intérêt très vif qu'on prend aux Tuileries pour Mme Lafarge. »

Marie LAFARGE née CAPELLE, la vraie Madame BOVARY - Greffier Noir

L’époux, Charles Lafarge

De cinq ans son aîné, il est en voyage d’affaires à Paris lors de leur rencontre. Il est maître de forges à Beyssac, commune de Corrèze dont il est le maire. Qui est-il exactement ? Selon Me Decoux, l’avocat général lors du procès de Tulle, « il n’avait pas reçu une éducation brillante, mais il était bon, généreux. Il avait appliqué toutes les facultés de son esprit à des travaux sérieux et utiles. Maître de forges, ses jours et ses nuits étaient consacrés au travail. Voisins, paysans, ouvriers, toute la contrée était vouée de cœur à cette honorable famille. En 1839, cruelle fatalité ; privé d’une première femme, Lafarge sentit aussitôt le besoin de nouvelles affections. Il avait une fortune immobilière considérable, son industrie demandait d’énormes capitaux. Un mariage pouvait lui venir en

aide. »

L’arsenic

Le 5 janvier, elle parvient à obtenir un nouvel achat par ordonnance du médecin, puis à nouveau le 10 janvier. En même temps, contraint de garder le lit, le malade est soigné avec du lait de poule, « Mme Lafarge prodigue tous ces soins avec des breuvages où elle a la manie d’ajouter une poudre blanche » (Me Decoux), « 11 janvier, Mme Buffières, sœur de Lafarge, prépare un lait de poule pour Marie Capelle ; la femme de chambre vit Mme Lafarge mêler une poudre blanche à ce lait de poule et la délayer de ses doigts, Mme Lafarge mère entrant à ce moment, sa belle fille chercha à lui cacher ce qu’elle venait de faire. Lafarge refusa de boire le breuvage. Melle Brun, la femme de chambre, porta le vase au médecin, qui déclara que le dépôt était de la chaux ou du blanc d’œuf. Marie Capelle est dorénavant sous surveillance. Ce même jour, Mme Lafarge mère n’a pas le temps d’empêcher Marie de faire avaler une cuillerée de matière blanche ; cuiller que l’accusée prit soin de bien essuyer. Le soir, Melle Brun voit à nouveau la préparation d’une boisson à base de poudre blanche. »

Les gâteaux

Novembre 1839, Charles Lafarge part à Paris dans sa quête continuelle d’argent ; il va déposer un brevet et s’installe à l'hôtel de l'Univers, situé au 79, rue Sainte-Anne.

Pendant ce temps, Marie écrit à la pharmacie Eyssatier à Uzerche pour se procurer de la mort aux rats afin de se débarrasser des rats infestant l’ancienne chartreuse et confie à Denis Barbier, le domestique, le soin d’aller chercher le produit.

Dans ces mêmes jours, l’épouse de Charles éprouve le besoin d’envoyer son portrait à son mari … ainsi que des gâteaux.

Me Decoux : « le 14 décembre, les gâteaux pétris par la belle-mère sont portés dans la chambre de Mme Lafarge où elle les place dans la caisse d’expédition, des petits gâteaux allongés, des choux. Un domestique part pour Uzerche. A Paris, Lafarge charge un domestique de retirer le contenu de la caisse. On trouve un seul gâteau semblable à une galette. « C’est ma femme qui me fait ce gâteau » dit Lafarge, tout joyeux de voir le portrait de son épouse. Dans la nuit, il éprouve des coliques, ce 18 décembre. Il écrit à sa femme qu’il est atteint de nombreux vomissements ; celle-ci déclare à sa famille qu’il est pris de migraines. Chaque jour, elle attend les nouvelles avec impatience, demande l’état des veuves dans le pays, s’informe de la longueur du deuil».

Charles décide alors d'écourter son séjour, rentre au Glandier le 3 janvier 1840 et fait venir, dès son arrivée, le médecin de famille,qui diagnostique une banale angine ; aucun symptôme d’empoisonnement. Marie Lafarge semble s’arroger le droit exclusif de soigner son mari, d’où des luttes incessantes entre la belle-mère et sa bru.

Les testaments

Charles, abasourdi, s’adresse à son ami Chevreau (ou Chauvron) qui met tout en œuvre pour amener la conciliation (toujours selon Me Decoux) : « Non, dit-il, il ne faut pas laisser partir cette femme ; c’est un membre de votre famille, vous lui devez protection ; ayez pour elle tous les égards […] parlez-lui un langage plus délicat, plus en rapport avec son éducation et les habitudes des sociétés au milieu desquelles elle a vécu. »

Devant le refus de Charles de la laisser partir, elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, prend en charge les destinées de la maison, « une transfiguration subite ; elle ne tarda pas à lui prodiguer les soins les plus affectueux. Le bonheur s’introduisait dans la famille. »

C’est alors qu’interviendrait l’épisode des testaments : Marie Lafarge se sent malade et veut alors faire son testament, léguer tous ses biens à son mari ; informé, Charles résout de l’imiter et fait de Marie sa légataire universelle « ce testament obtenu, la malade recouvra la santé », selon Me Decoux – il est possible que l’ordre d’exécution ait été l’inverse et que Marie ait fait acte de réciprocité, sans se douter que son mari a refait dans la foulée un testament en faveur de sa mère et sa sœur.

Vers le procès de Marie Capelle

Aussitôt, les rumeurs d’empoisonnement éclatent au grand jour, Denis Barbier est le premier à émettre l’hypothèse de l’empoisonnement ; suivent les accusations de Mme Lafarge mère qui prévient le procureur du roi.

La gendarmerie perquisitionne dès le lendemain. Elle découvre de l’arsenic partout, aliments, meubles, de la cave au grenier. Pourtant, les quinze analyses toxicologiques effectuées sur le corps de Charles ne révèlent qu’une seule fois une trace minime d'arsenic. L’autopsie du corps, le 16 janvier 1840, ne révèle pas d'anomalies, pas plus que la perquisition de l'appartement de Charles à Paris.

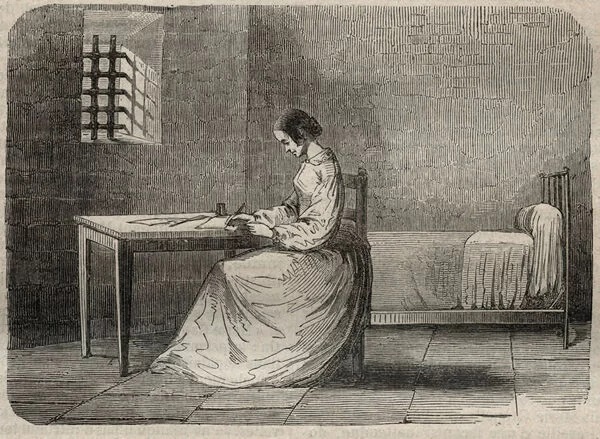

23 janvier 1840 au matin, Marie Capelle est arrêtée et conduite à la maison d'arrêt de Brive.

Le procès de Tulle

Le 3 septembre 1840, une foule compacte se masse dès sept heures du matin à l’entrée du tribunal. Ce procès va passionner la France et l’Europe. L’audience commence à huit heures dans une salle encombrée.

Marie Capelle apparaît en habits de deuil avec chapeau et voile noir, elle montre une figure très pâle et maladive.

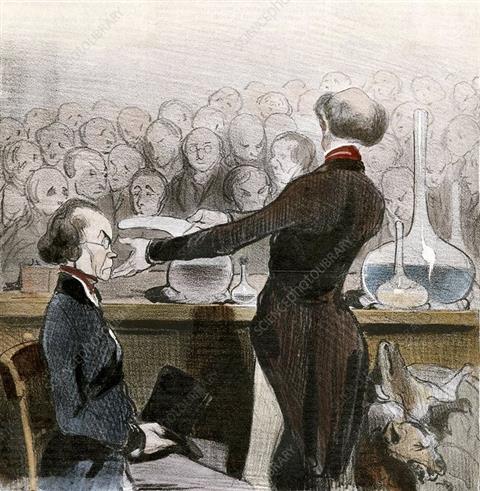

Dépositions des experts : la Grande Confusion

Environ 150 témoins passent à la barre, dont M. Chauvron, l’ami auprès de qui Charles s’était confié après la lettre. Il relate sa conversation avec Marie Lafarge : « je vis qu’il y avait chez elle une mobilité extraordinaire de sensations et d’idées, ou qu’elle possédait au suprême degré l’art de feindre et de dissimuler. » Il dit comprendre qu’au moment de sa maladie, Lafarge a des soupçons.

Mais c’est avec les dépositions des experts qu’une grande confusion va être semée dans les esprits, dans la cour, chez les jurés et dans l’opinion publique.

5 septembre 1840, messieurs Dupuytren et Dubois père et fils, chimistes de Limoges. Au nom des trois, Dubois père déclare n’avoir trouvé aucune trace d’arsenic dans le corps du défunt : agitation dans l’assemblée et madame Lafarge mère se trouve mal. La Cour ordonne l’exhumation du corps aux fins d’autopsie.

L’autopsie est réalisée le 7 septembre en utilisant plusieurs procédés dont celui d’Orfila. Résultats à nouveau négatifs. En revanche, un rapport d’expertise des trois chimistes de Limoges sur des pièces à conviction provenant du Glandier révèlent la présence d’arsenic dans du lait de poudre, un filtre et sur une boîte.

Erreur Judiciaire ? Enigme judiciaire en tous cas

La présence ou non d’arsenic et sa quantité sont le fil rouge de cette affaire. Ce sont incontestablement les expertises d’Orfila et son impossibilité d’expliquer d’une façon naturelle l’origine du poison trouvé dans le corps de la victime qui firent condamner Marie Lafarge.

Si François Raspail avait pu témoigner, il aurait pu rappeler clairement la présence naturelle d’arsenic dans le corps. Par ailleurs, lors des soins administrés à Charles, du colcotar lui a été administré qui contient également de cette substance.

A aucun moment, au cours du procès, n’a été évoquée la possibilité d’une intoxication alimentaire. Les gâteaux ont voyagé pendant quatre jours de diligence avant qu’il les « déguste » (la pasteurisation du lait et du beurre n’a pas encore été inventée) ; certains évoquent les symptômes de la typhoïde (mais une cause qui n’aurait pu être plaidée à l’époque, son diagnostic n’était pas encore connu).

A-t-elle été la victime d’une belle-mère machiavélique voulant à tout prix préserver la patrimoine de la famille, de Denis Barbier, qui avait la réputation d’un petit escroc parisien ? On a découvert récemment à Brive, 52 documents judiciaires concernant un procès de 1818 mettant en cause la famille Lafarge, en particulier, Adélaïde, la mère de Charles.

Marie Capelle victime ?

Tout ne plaide pas en sa faveur. Son comportement durant ces années de mariage reste assez souvent troublant.

Il y a aussi son procès de juillet 1840 : le comte de Léautaud accuse Marie Lafarge du vol d’une parure de diamants ; ces diamants sont découverts cachés dans le mur de sa chambre au Glandier. Elle est condamnée à deux ans de prison. Il lui sera reproché de s’être défendue par la calomnie durant ce premier procès.

Duchesse de Dino, Chronique, de 1831 à 1862

Réclusion perpétuelle

Le procès dure quinze jours. Marie Capelle, épuisée, se soutenant à peine, clame son innocence jusqu’au dernier moment. 19 septembre, seizième audience. Il faut porter l’accusée dans un fauteuil.

La plaidoirie de Me Paillet dure sept heures. Les délibérations durent une heure et le verdict tombe face à un auditoire partagé. Oui, à la majorité, l’accusée est coupable. Oui, à la majorité, il y a des circonstances atténuantes.

Marie Lafarge est condamnée aux travaux forcés à perpétuité et à une peine d'exposition d'une heure sur la place publique de Tulle. La sentence est prononcée en dehors de la présence de l’accusée qui s’est évanouie dans les antichambres. La Cour de cassation rejette le pourvoi en cassation.

D’abord envoyée au bagne de Toulon, la dégradation de son état de santé amène Louis-Philippe à commuer sa peine en détention à perpétuité ; elle est alors transférée dans la prison centrale de Montpellier, où malgré la bienveillance des religieuses et des directeurs, elle contracte la tuberculose. Elle y reste sept ans avant que, en 1848, quatre professeurs de la Faculté demandent sa mise en liberté ; ce que le ministre de l’Intérieur autorise, mais en février 1851 seulement, date à laquelle elle est admise dans la maison de santé de Saint-Rémy-de-Provence.