16 : Lundi 21 janvier 1793 – La tentative d’enlèvement de Louis XVI

Pavillon de l’Ermitage,148, rue de Bagnolet (20e)

Sommaire :

Sous la Révolution, fraudeur, conseiller occulte, conspirateur

Rappel chronologique avant le 21 janvier 1793

La tentative d'évasion du 21 janvier 1793

Le « Chevalier de Maison-Rouge »

Que s’est-il vraiment passé le 21 janvier 1793 au carrefour de la rue Saint-Denis et du boulevard de Bonne Nouvelle ? Le baron de Batz y était-il embusqué ou bien tout cela ne fut-il que mensonge ?

Le « Baron » de Batz

Jean Pierre de Batz est né en Gascogne, à Goutz-les-Tartas, en 1754. Son père est lieutenant-colonel de la sénéchaussée, d’origine bourgeoise tout comme sa mère. Bien que ne mesurant qu’un mètre soixante, Jean-Pierre s’engage dans le Reine-Dragons où il devient capitaine en 1776. Admis au régiment du Royal infanterie, il est médiocrement apprécié par son supérieur qui écrit : « Je ne l’ai jamais vu au Corps, et Monseigneur m’avait donné de le mettre en prison s’il y venait. »

Lorsque Batz découvre Paris, il comprend que la capitale peut offrir bien plus d’opportunités que l’armée à un homme de son éducation et se son intelligence. En 1780, il se démène pour faire valider une ascendance noble par sa mère qui descendrait d’une branche des vicomtes de Lomagne, une famille éteinte par les mâles ; contre l’opposition du généalogiste patenté, il obtient gain de cause et peut se présenter comme « très haut et très puissant seigneur Jean, baron de Batz-Lomagne, des vicomtés de Lomagne et d’Auvillard ». Il est avéré qu’il avait bien présenté des titres faux ; ce fut son premier arrangement avec la légalité.

Financier et spéculateur

Pendant les années précédant la Révolution, alors que Calonne est contrôleur des finances, la France connaît une vague de spéculation inconnue jusqu’à présent. Les moteurs en sont la production de sucre et de café de Saint-Domingue, les actions émises par la Caisse d’escompte, la toute nouvelle Compagnie des eaux de Paris des frères Périer, l’Entreprise de l’Yvette, la banque de Saint-Charles et de Madrid qui profite de la pénurie de monnaie métallique, ou encore la Compagnie des Indes orientales et de la Chine qui fera parler d’elle.

Le titre de baron permet à Jean-Pierre de plus facilement approcher et courtiser financiers et personnalités de la noblesse. En 1785, il fonde deux Compagnies d’assurance royales et devient un des spéculateurs les plus actifs avec Etienne Clavière, Jacques-Pierre Brissot ou Etienne Delessert. Batz agit pour son compte personnel, ainsi que pour le baron de Breteuil, ministre de la Maison du Roi (celui qui fait arrêter le cardinal de Rohan, cf. 14), dont il est le chargé d’affaires.

Le ministre Calonne et Constantin Périer, Brissot et le baron de Breteuil

Grâce à ses substantiels profits, Batz fait de nombreux investissements immobiliers dans Paris, rachète des seigneuries de son pays natal, fait édifier le château de Goutz et crée la première Compagnie royale d’assurance sur la vie en juin 1788, associé à son ami Clavière.

Autre acquisition d’importance pour la suite de l’histoire, l’ermitage de Bagnolet.

Le meilleur allié de Batz est son ami Clavière dont le bilan des activités est élogieux : il a détourné près de deux millions lors de la liquidation de la Compagnie d'assurance sur la vie, une somme au moins égale de la Caisse d'escompte ; une des plus grosses fabriques de faux assignats de l'époque se trouve près de chez lui à Suresnes.

En 1792, il est successivement ministre des Contributions puis ministre des finances après le 10 août 1792. Il participe donc largement aux trafics des barons de Breteuil et de Batz, qui alimentent les caisses des émigrés à partir des fonds publics et financent des missions occultes à l'étranger, surtout en Angleterre.

Courant 1792, Batz émigre et rejoint l’armée des Princes pour revenir à Paris en janvier 1793, quelques jours avant l’exécution du roi.

Rappel chronologique avant le 21 janvier 1793

10 août 1792, les sections des faubourgs envahissent le Palais des Tuileries, le roi et sa famille trouvent refuge à l'Assemblée réunie dans la salle des Manèges ; la Commune insurrectionnelle obtient la suspension du roi.

13 août, le roi et sa famille sont transportés du Couvent des Feuillants au Temple où ils occupent le logement de l’archiviste.

6 septembre, mise en place de la Convention qui décrète l’abolition de la royauté et l'An I de la République le 21 septembre.

29 septembre, le roi et sa famille sont transférés dans la Tour du Temple.

1er octobre, mise en place d’une commission pour instruire un éventuel procès du roi.

6 novembre, la commission conclut que Louis Capet doit être jugé.

20 novembre, découverte de l’armoire de fer dans les appartements du roi où sont révélées des preuves (« non formelles » selon les historiens) de la collusion du roi et de la reine avec les émigrés et les puissances étrangères. La Convention décide que Louis Capet sera bel et bien jugé.

11 décembre, ouverture du procès. Louis est séparé du reste de sa famille. Motifs d'inculpation : massacres des Tuileries et du Champ-de-Mars, trahison du serment de la Fête de la Fédération, soutien des prêtres réfractaires, collusion avec les puissances étrangères…

15 janvier 1793, la culpabilité du roi est votée par 691 voix pour et 10 abstentions.

La sentence à appliquer et ses modalités font l’objet d’une succession de votes s’étalant du 16 janvier au 20 à deux heures du matin. Verdict final : 380 voix contre le sursis à exécution, 310 pour, soit 70 voix de majorité pour l'exécution, publique, sans délai.

Le roi déchu apprend le verdict au Temple. Sa demande de délai de trois jours est refusée. Son dernier dîner est servi à 19 heures, Louis reçoit sa famille puis se couche vers minuit et demi.

Il est réveillé le lendemain à cinq heures par son valet, Cléry ; une dernière messe à six heures puis il reçoit le viatique, la confession du mourant.

A huit heures, Santerre et les gardes nationaux entrent dans l’appartement, c’est le moment du départ. Par 3°C et dans le brouillard, la voiture quitte le Temple une heure plus tard au son de tambours et de trompettes. Elle tourne dans la rue du Temple, pour rejoindre les Grands Boulevards. 80 000 hommes sont postés le long du parcours, des canons posés à chaque endroit stratégique. Et le convoi est précédé d'environ 200 gendarmes à cheval.

Ce déploiement impressionnant s’explique peut-être par l’assassinat la veille du député Lepeletier de Saint-Fargeau dans un café du Palais-Royal, Lepeletier avait voté la mort du roi.

Tentative avortée :

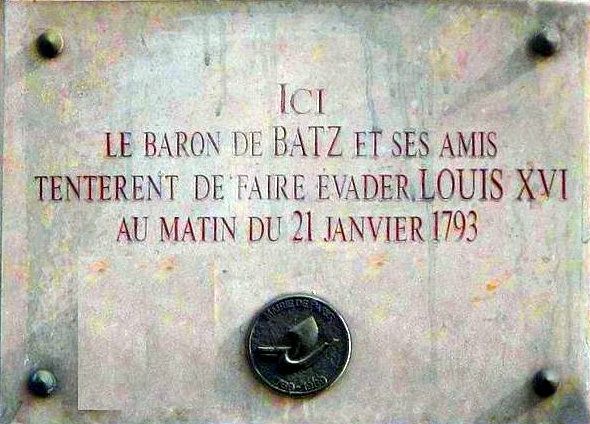

Le baron de Batz aurait décidé de tenter la libération du roi au moment de son transport vers l’échafaud, place de la Révolution. Le plan prévoit que les participants au coup de main se postent dans le quartier de Bonne-Nouvelle, près de la rue de Cléry, où le roi serait caché dans une des maisons appartenant au comte de Marsan.

Combien de fidèles au roi s’étaient-ils promis d’être présents, 300, 500 ? A l’heure dite, ils n’auraient été que quelques-uns, le déploiement des forces au long du parcours aurait-il refroidi l’ardeur des conjurés, ou bien est-ce à la suite de dénonciations ?

Les conjurés sont démasqués, des hommes sont arrêtés, trois d’entre eux auraient été tués, mais d’autres s’enfuient, dont Batz qui va se cacher dans son ermitage de Bagnolet.

Le cortège emmené par Santerre poursuit son trajet par les boulevards et la rue de la Révolution (actuelle rue Royale). Il débouche vers 10 h 15 sur la place de la Révolution et s'arrête au pied de l'échafaud installé entre les Champs-Élysées et le piédestal de la statue de Louis XV.

Cette tentative a-t-elle bien eu lieu ?

Il y a la dénonciation d’un agent du Tribunal confirmée par le secrétaire du baron ; il y a bien eu des royalistes tués avant le passage du cortège, mais il n’existe plus de documents d’archive évoquant une tentative de soulèvement dans le quartier de Bonne-Nouvelle.

Plaque apposée 52, rue de Beauregard

Le « Chevalier de Maison-Rouge »

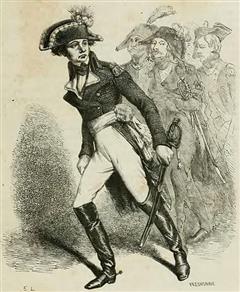

Le baron de Batz n’en serait pas resté là puisqu’il a fomenté le projet de délivrer la reine, le dauphin et les princesses. Une première fois en juin 1793, alors que la famille est au Temple, il s’y introduit avec la complicité d’un capitaine de la garde nationale mais la Commune est avertie ; une deuxième fois en septembre, après que Marie-Antoinette eut été transférée au Temple : le baron de Batz promet un million à qui sauverait la reine Marie-Antoinette d'Autriche :

Le complot de l’œillet : 28 août 1793, Jean-Baptiste Michonis, inspecteur des prisons, pénètre dans la cellule de Marie-Antoinette en compagnie du chevalier Alexandre Gonsse de Rougeville. Le chevalier laisse tomber deux œillets, qui contiennent des messages. "J'ai des hommes et de l'argent". L’ex-reine répond avec la pointe d'une épingle sur un papier : "Je suis gardée à vue, je ne parle à personne, je me fie à vous, je viendrai".

Marie-Antoinette à la Conciergerie

Le 30 août 1793, le chevalier et Michonis reparaissent et règlent avec la reine tous les détails de l'évasion qui doit s'effectuer dans la nuit du 2 au 3 septembre 1793. Le couple de concierges Richard et la femme de journée Marie Harel sont dans le secret. Le chevalier détient 400 louis d'or et 10 000 livres d'assignats destinés à acheter les gardiens de la Conciergerie. La reine gagnera le château de Livry puis, de là, s'enfuira vers l'Allemagne.

Dans la nuit du 2 au 3 septembre 1793, l'affaire est tout près de réussir. À l'heure fixée, la reine sort de son cachot, traverse la pièce où sont les gendarmes, pénètre dans la loge du concierge Richard, passe par deux guichets. Encore une grille à franchir et elle arrivera dans la cour de Mai, puis dans la rue. Hélas, à ce moment, pris de peur ou voulant faire payer plus cher sa complicité, un des gardiens soudoyés refuse obstinément de lui laisser franchir la grille. Le chevalier de Rougeville et Michonis se retirent et la reine est reconduite dans son cachot.

Le chevalier de Rougeville a pu fuir, mais Jean-Baptiste Michonis est arrêté et sera guillotiné le 17 juin 1794.

Faut-il apporter foi au témoignage du chevalier, alors qu'il est seul à rapporter l'entretien du 28 août 1793 ? La reine a-t-elle vraiment atteint la porte de la Conciergerie avant d'être arrêtée par l'un des gendarmes? Quel est le degré exact de complicité de Jean-Baptiste Michonis dans cette ténébreuse entreprise ?

Alexandre Dumas fera du chevalier de Rougeville, le « Chevalier de Maison-Rouge » (qui emprunte également beaucoup au personnage du baron).

Alexandre Gonsse de Rougeville & le chevalier de Maison-Rouge de Dumas

Ce diable de Baron n’en serait pas resté là

En octobre 1793 éclate l’affaire de la liquidation de la Compagnie des Indes, c’est-à-dire sa privatisation, une tentative d’escroquerie dans laquelle trempent quatre députés véreux, dont le dantoniste Fabre d’Eglantine et François Chabot qui déclare que le baron de Batz fut l’instigateur de l’opération pour déstabiliser la République.

Médaillon de la Compagnie des Indes et Fabre d’Eglantine

Chabot affirme également que la ci-devant marquise de Janson aurait demandé à Batz le million pour acheter des complicités et prendre la place de Marie-Antoinette à la Conciergerie. Toujours selon Chabot, ce royaliste patenté aurait obtenu des meneurs de la Commune de Paris aussi bien que des Conventionnels des services rémunérés.

Sous le Directoire, Batz est de la tentative du soulèvement des Royalistes du 13 vendémiaire an IV (5 octobre 1795), il est arrêté.

Après le coup d’Etat de Barras du 4 septembre 1797 contre les royalistes du Conseil des Cinq-Cents, et des Anciens, il s’enfuit en Auvergne dans son château de Mirepoix ; arrêté, il s’évade lors de son transfert vers Lyon, se réfugie en Suisse, revient à Paris sous le Consulat, s’abstient (pour une fois ?) de participer aux conspirations royalistes contre Bonaparte.

Devenu maréchal de camp sous la Restauration, avec la croix de Saint-Louis, il se retire dans son domaine de Chadieu où il meurt le 10 janvier 1822, oublié et … dans la misère.

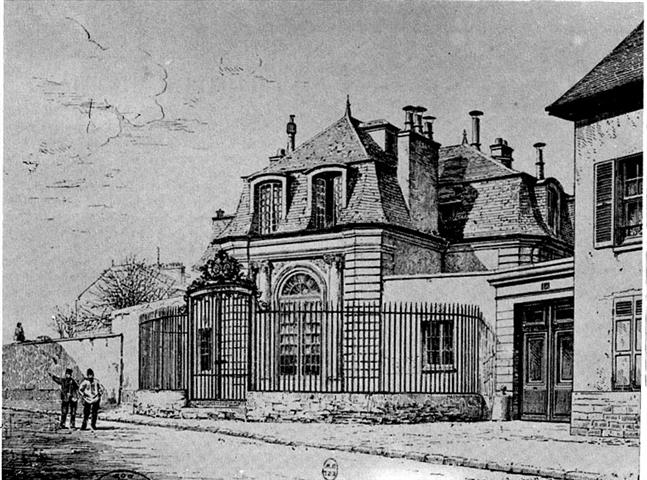

Le pavillon de l’Ermitage en 1890

Le parc, derrière le pavillon, n'est plus qu'une partie des jardins de l'ancien château de Bagnolet, propriété à partir de 1719 de Françoise-Marie de Bourbon, fille légitimée de Louis XIV, épouse du Régent et, par conséquent, duchesse d’Orléans. La demeure devint propriété de son fils puis de son petit-fils, Louis-Philippe, qui le vendit en 1769. En 1787, le pavillon fut vendu au baron de Batz-Lomagne.

Conspiration toujours ? Le 30 septembre 1793, la police fait une perquisition dans l’Ermitage ; plusieurs personnes sont interpellées parmi lesquelles Marie des Grandmaison, actrice de la Comédie Italienne. Elles font partie de la « fournée » des 54 personnes décapitées le 17 juin 1794, place du Trône Renversé (place de la Nation).

Le domaine sera vendu à l’Assistance publique en 1887. Ce sera ensuite l’hospice Debrousse.

Pour en savoir plus :

La « Conspiration de Batz », Arnaud de Lestapis, 1969, Société des études Robespierristes (1969) – tiré des mémoires du baron.

Sous la Révolution, fraudeur, conseiller occulte, conspirateur

Arrivent les Etats généraux ; le baron devient le correspondant de la noblesse du duché et se fait élire député de Nérac en mai 1789.

Un an plus tard, sous la Constituante, il réussit à se faire nommer au comité de liquidation, dont le rôle est la vérification des dettes et arriérés de la monarchie à l’égard de tiers. Son poste lui permet de couvrir des opérations frauduleuses, des ventes de créances à ses amis, lesquels se les faisaient avantageusement rembourser : Breteuil, la duchesse de Matignon, la duchesse de Brancas font grâce à lui des opérations substantielles.

Le baron devient aussi l’un des conseillers occultes de Louis XVI ; il s’attelle à organiser et financer une politique parallèle en faveur de la cause monarchique : recherche de fonds privés (lui-même avance 500 000 livres au roi), achat de personnalités influentes, journalistes, écrivains, parlementaires ou orateurs des clubs, mise en place d’une diplomatie parallèle à celle du ministère des affaires étrangères.

La tentative d’évasion du 21 janvier 1793

Conclusions

Il est bien difficile de faire la part des faits et gestes de ce singulier personnage au cerveau débordant d'idées, royaliste fougueux, financier sans scrupules. Ses multiples coups d’éclat ou prétendus tels furent repris par plusieurs auteurs de la Restauration. Une vie ponctuée d’opérations et de contacts avec des personnalités de tous bords qui demeurent encore mystérieux.

Ses conspirations se sont peut-être limitées à ses astucieuses manœuvres financières au temps de l’Assemblée Constituante et de la Législative.

Le château de Bagnolet et le Pavillon de l'Ermitage

148, rue de Bagnolet.

Il se dressait au milieu des champs et des prés, entre les villages de Charonne, de Bagnolet et de Ménilmontant, au bord d'une route, poussiéreuse en été, menant de Paris à Bagnolet.