11 : Jeudi 12 mars 1679 - La Voisin arrêtée à la sortie de la messe

Notre-Dame de Bonne-Nouvelle (2e)

Sommaire :

Tout a commencé avec le procès de la marquise de Brinvillers

Ma dame de Montespan, le Roi et Mademoiselle de Fontanges

Durant une période dont le paroxysme s’étale entre 1672 et 1682, le royaume de Louis XIV vit dans une sorte de psychose que les termes suivants pourraient caractériser : empoisonnements, occultisme, messes noires, envoûtements, avortements, sorcellerie… Cette époque est encore marquée par une vision du monde héritée du Moyen Age, théâtre du combat permanent entre Dieu et Satan, avec le paganisme et les superstitions rôles d’appoint.

Une affaire résume les obsessions de cette époque, « l’Affaire des Poisons »

Louis XIV en 1680

Tout a commencé avec le procès de la marquise de Brinvilliers (cf. 10)

La mort accidentelle d’un chevalier, Godin de Sainte-Croix, la découverte d’un coffret révélant les meurtres de sa maîtresse, la marquise de Brinvilliers, tous commis par empoisonnement, la fuite de la marquise à l’étranger et sa capture trois ans plus tard (cf. 10), ont secoué l’opinion publique.

Le procès de la Brinvilliers qui s’ouvre en 1676 va passionner les foules ; « cette affaire occupe tout Paris », écrit Mme de Sévigné. La marquise, son amant et La Chaussée, son domestique, ne sont pas les seuls mis en cause. Les papiers découverts dans la cassette de Godin visent également un personnage important, Pierre Louis Reich de Pennautier, receveur général du Clergé de France, qui trempe dans une affaire de pots-de-vin. Et voilà le dignitaire cité dans une autre affaire d’empoisonnement : Mme Hanivel de Saint-Laurens, veuve de l’ancien receveur du Clergé de France, l’accuse d’avoir empoisonné son mari afin de pouvoir prendre possession de sa charge. Mais, grâce à ses appuis dans les milieux ecclésiastiques, Pennautier sera libéré après treize mois de prison.

Pierre Louis Reich de Pennautier

Autre révélation des séances de torture : le valet, La Chaussée, avoue avoir voulu empoisonner le roi pour le compte de Godin de Sainte Croix qui avait cherché à obtenir une charge d’officier du gobelet (l’échanson du roi).

La psychose s’empare du royaume

La moindre mort subite est soupçonnée d’être causée par le poison : Henriette d’Angleterre, belle-sœur du roi, est morte le 30 juin 1670, soit treize jours après le frère aîné de la Brinvilliers ; a-t-elle été empoisonnée ? Il en est de même pour le ministre Hugues de Lionne, du comte de Soissons, de Charles-Emmanuel II de Savoie. Colbert lui-même aurait été victime d’une tentative...

Empoisonnement ou mort naturelle ? Les médecins de l’époque, les Diafoirus, sont bien incapables d’établir un diagnostic fiable et il est certain que des poudres et fioles douteuses circulent sous le manteau des courtisans.

Le climat hystérique déclenche le début de la « chasse aux sorcières ». Nicolas de La Reynie, patron de la toute nouvelle Lieutenance de police, est chargé du dossier. Ses argousins multiplient les coups de filet dans les bas-fonds ; une première arrestation en 1677, Madeleine de la Grange, n’apporte cependant aucune révélation d’importance. Mais un an plus tard…

Nicolas de la Reynie par Pierre Mignard (1665)

Marie Bosse

A la fin de l’année 1678, Maître Perrin, petit avocat sans clientèle, assiste à une fête organisée par Marie Vigoreaux ; au cours de cette fête, une femme ivre se vante d’être devenue très riche en vendant des poisons mortels à des membres de la noblesse, elle s’appelle Marie Bosse, épouse d’un marchand de chevaux et diseuse de bonne aventure réputée. L’avocat fait une déposition auprès de François Desgrez, le fin limier de la lieutenance qui se rendra célèbre en capturant la Brinvilliers (cf. 10).

Marie Bosse imaginée au XIXe siècle

On tend un piège à Marie Bosse : la femme d’un policier entre en contact avec elle, elle souhaite se débarrasser de son mari. La substance qui lui est vendue s’avère être un poison mortel.

4 janvier 1679, Marie Bosse est arrêtée avec sa fille et ses fils ; dans le lit de la mère, selon le rapport de police, qui indique également qu’ils avaient des relations sexuelles.

Marie Vigoreaux est arrêtée dans la foulée.

Il sort des interrogatoires qu’un vaste trafic de vente de poisons est organisé par un réseau de diseuses de bonne aventure et que Marie Bosse a effectivement fourni des poisons à des femmes, épouses de membres du Parlement, désireuses de se débarrasser de leurs maris.

Marie Vigoreaux meurt sous la torture, Marie Bosse est condamnée au bûcher et est exécutée à Paris, le 8 mai 1679, son fils aîné est pendu et sa fille termine sa vie dans un couvent.

Empoisonnements, incestes, devineresses, le vocabulaire de « l’affaire des poisons » va bientôt s’enrichir d’autres vocables, relevant de la sorcellerie et du satanisme.

Catherine Deshayes

Née Deshayes, Catherine Monvoisin est issue d’un milieu très modeste, mariée très jeune à un bijoutier de Paris dont elle devient vite veuve. Elle acquiert une grande réputation dans la chiromancie, s’assure ainsi un grand succès dans la bourgeoisie et l’aristocratie et accumule une fortune considérable. Une clientèle surtout féminine qui lui demande souvent d’autres services que la prédiction, des avortements notamment ; elle avouera au cours de son interrogatoire avoir « brûlé dans le four, ou enterré dans son jardin, les corps de plus de 2 500 enfants nés avant terme » !

Il se révèle aussi qu’elle serait à la tête d’un réseau d’une centaine d’empoisonneuses. Au cours des interrogatoires « vigoureux », Nicolas de la Reynie constate qu’une partie de la société, en particulier de la « bonne société », est contaminée par une panoplie de pratiques criminelles relevant du satanisme et de la sorcellerie. Il est urgent pour lui de créer une juridiction spéciale.

Interrogatoire de la Voisin

Des centaines de personnes sont impliquées, de toutes « disciplines » : des avorteuses, telles la veuve Lepère, ancienne sage-femme, des alchimistes et faux-monnayeurs, tels Louis de Vanens, officier, faux-monnayeur et membre d’une confrérie d’alchimistes.

Les interrogatoires donnent lieu à quantités d’aveux mais La Reynie peine à trouver des preuves autres que des témoignages parfois farfelus.

Madame de Montespan, le Roi et Mademoiselle de Fontanges

Françoise de Rochechouart de Mortemar, marquise de Montespan, rencontre Louis XIV quand elle devient, en 1666, la confidente de la maîtresse du roi, la duchesse de La Vallière. Un an plus tard, la duchesse est évincée par la marquise et devient la maîtresse en titre en 1674. Le roi lui fera sept enfants, dont six légitimés. L’âge et les grossesses successives ont empâté le corps de la favorite. Ayant peur du goût pour la nouveauté du Roi-Soleil, elle fait évincer les filles d’honneur de la reine ; elle craint aussi une autre concurrente, madame de Maintenon, dont l’influence morale sur le roi grandit.

Madame de Montespan

C’est à ce moment là que la favorite en déclin aurait décidé de demander à la Voisin de l’aider à retrouver les faveurs du souverain ; il en résultera l’organisation de trois messes noires pour la marquise, selon les aveux de Marie-Marguerite Monvoisin, la fille de l’empoisonneuse, du prêtre Guibourg, du magicien Lesage et d’une sorcière nommée La Filastre.

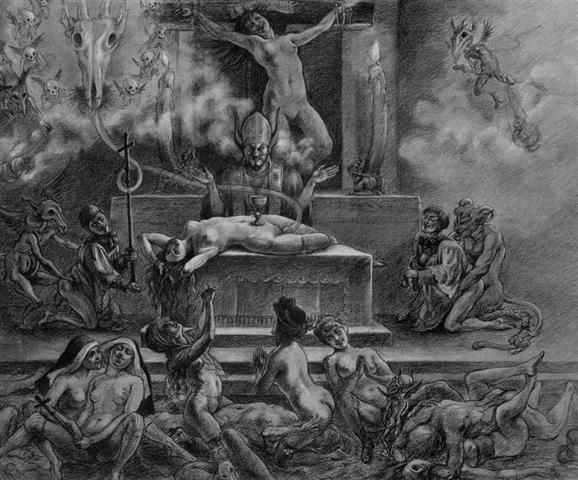

La première messe a lieu dans un château entre Paris et Orléans ; la marquise se dévêt et se couche sur les dalles froides et humides, les bras en croix, un cierge à la main. L’abbé Guibourg dit la messe sur son corps, un calice sur son ventre, puis il soulève un nourrisson, lui tranche la gorge et récolte son sang dans le calice. Guibourg et la Voisin déclament alors : Astaroth, Asmodée, princes d’amour, je vous conjure d’accepter le sacrifice de cet enfant. En échange, je voudrais conserver l’affection du roi, la faveur des princes et des princesses de la cour et la satisfaction de tous mes désirs.

La deuxième a lieu dans une cabane isolée en ruines, avec le même rituel ; la troisième dans la demeure de la Voisin, rue Beauregard : un matelas étendu sur des sièges, des tentures pour occulter les fenêtres, deux chandeliers dans les coins. Mme de Montespan, encore une fois, est allongée nue, un napperon sur le ventre, un crucifix et un calice dessus ; Guibourg transperce le cœur d’un nouveau-né pour obtenir un peu de sang dont la Montespan prélève une partie pour le mélanger à la nourriture du roi !

Emplacement de la maison de La Voisin, 25, rue Beauregard

Mais ni les messes noires ni les poudres aphrodisiaques à base de mouche cantharide ne sont efficaces. La Montespan ourdit alors une autre manœuvre en 1678 : présenter une oie blanche au roi, la duchesse de Fontanges, 17 ans et réputée « sotte comme un panier ».

Messe noire par Félicien Rops

La marquise espère reconquérir le roi après qu’il se sera lassé de cette faible d’esprit.

Malheureusement, le roi tombe amoureux de la jeune duchesse ; Mademoiselle de Fontanges est en passe de devenir la favorite. La Montespan entre alors dans une colère dont elle a le secret, elle fait dévaster l’appartement de sa rivale par deux ours apprivoisés. Le piège s’est refermé sur elle.

La duchesse de Fontanges

Mademoiselle de Fontanges tombe enceinte, accouche prématurément en janvier 1680 d’un enfant qui ne survit pas. La jeune duchesse a du mal à se remettre de l’accouchement, « une perte de sang très opiniâtre et très désobligeante » écrit Mme de Sévigné.

Elle devient languissante, sa beauté s’altère et le roi se détourne d’elle ; la jeune femme se retire à l’abbaye de Chelles où elle échappe à une tentative d’empoisonnement (des fioles d’eau minérale gâtées par un poison) ; elle meurt à Port-Royal le 28 juin 1681.

En pleine affaire des poisons, la mort prématurée de la jeune fille est jugée suspecte. La Montespan est mise en accusation par ses ennemis de plus en plus nombreux, dont la princesse Palatine : « La Montespan était un diable incarné ; mais la Fontanges était bonne et simple, toutes deux étaient fort belles. La dernière est morte, dit-on, parce que la première l'a empoisonnée dans du lait ; je ne sais si c'est vrai ».

Quelques unes des sentences :

François Belot, garde du corps du roi, roué vif en place de Grève le 10 juin 1679

Mme Bertrand, empoisonneuse, condamnée à la détention à vie à la forteresse de Salses

La Bellière, devineresse, condamnée à la détention à perpétuité

Pierre Bonnard, secrétaire du duc de Luxembourg, condamné aux galères

Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon, exilée sur ses terres à Nérac.

Marie-Anne Mancini, par Benedetto Gennari

Marquise de Sourdis, contrainte à l'exil

Denis Poculot, sieur de Blessis, alchimiste, amant de Catherine Monvoisin, condamné aux galères

Mlle des Œillets et Mme de Villedieu, suivantes de Mme de Montespan, chassées de la cour.

Adame Lesage, emprisonné à la citadelle de Besançon

Romany, complice de la Voisin, meurt à la citadelle de Besançon après 48 ans d'incarcération

Françoise Filastre, condamnée au bûcher et brûlée vive à Paris en 1680

Olympe Mancini, comtesse de Soissons, disgrâciée, chassée du royaume.

Jean Bartholominat, valet de Louis de Vanens, le dernier exécuté de l’affaire des Poisons est pendu le 16 juillet 1682.

Louis XIV, horrifié par les révélations des empoisonneurs, veut étouffer le scandale ; il demande que les procès verbaux soient dressés sur feuilles volantes, exige que tous les originaux lui soient remis et ne restitue aux magistrats qu’une version expurgée. Par lettre de cachet, il envoie au secret et sous haute surveillance plusieurs dizaines de condamnés dans des citadelles éloignées de Paris : Belle-Ile-en-Mer, Besançon, Dalins ou Salses, sauvant ainsi leur vie si l’on peut dire, étant donné leurs terribles conditions de détention ; ils ne seront jamais jugés.

Etienne Guibourg est condamné à la prison à vie dans la citadelle de Besançon. Il y meurt en 1686.

Reste la Voisin ; voici son exécution racontée par madame de Sévigné : « Elle savait son arrêt dès lundi, chose fort extraordinaire. Le soir elle dit à ses gardes : « Quoi ? Nous ne faisons pas médianoche ? » Elle mangea avec eux à minuit, par fantaisie, car ce n'était point jour maigre ; elle but beaucoup de vin, elle chanta vingt chansons à boire. À cinq heures on la lia ; et, avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau, habillée de blanc : c'est une sorte d'habit pour être brûlée. Elle était fort rouge, et on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable, et devant l'Hôtel-de-Ville elle se défendit autant qu'elle put pour sortir du tombereau : on l'en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On la couvrit de paille. Elle jura beaucoup. Elle repoussa la paille cinq ou six fois ; mais enfin le feu augmenta, et on l'a perdue de vue, et ses cendres sont en l'air actuellement. Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et son impiété. » 23 février 1680

L’affaire des poisons reste la plus vaste affaire criminelle de ce genre, bien que tous les prisonniers ne fussent pas jugés. Les multiples révélations sur la Montespan incitent Louis XIV à interrompre le processus. En 1709, après la mort de La Reynie, le roi fera brûler les dossiers concernant son ancienne maîtresse.

On estime à 400 le nombre de ces officines ayant existé dans Paris : des devineresses qui font commerce d’onguents, souvent veuves et qui s’acoquinent avec des alchimistes ou des herboristes. Les femmes de la haute société s’y rendent à pied, le visage masqué, laissant domestiques, carrosses ou chaises à porteurs à distance. Le règne du Roi-Soleil avait basculé dans l’occulte !

Pour en savoir plus :

www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/03/laffaire-des-poisons-psychose-la-cour-de-louis-xiv

Claude Quétel, Une ombre sur le Roi-Soleil : L'Affaire des Poisons, Paris, Larousse, 2007.

Claude Quétel, L'Affaire des Poisons : Crime, sorcellerie et scandale sous le règne de Louis XIV, Paris, Tallandier, 2015.

La Voisin

Les aveux de la « femme Bosse » vont mener à une série d’arrestations de diseuses de bonne aventure après la Vigoreaux ; notamment la Trianon et, surtout, Catherine Monvoisin, dite « la Voisin ».

Catherine Monvoisin est arrêtée le 12 mars 1679, à la sortie de l’église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle, où elle venait d’assister à la messe.

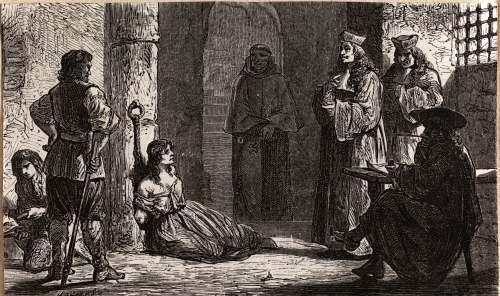

La « Chambre ardente »

Le 7 avril 1679, est créée la chambre de l’Arsenal, composée de magistrats triés sur le volet, bientôt surnommée la « Chambre ardente », en souvenir des juridictions médiévales qui délibéraient dans une salle tendue de noir, éclairée de torches et de flambeaux. La Reynie en est le magistrat instructeur.

Hors de question de faire de la publicité sur les audiences, étant donnés le nom et la qualité des membres de la Cour qui sont entendus : Marie-Anne Mancini, duchesse de Bouillon, Olympe Mancini, les duchesses d’Angoulême, de Vitry, de Vivonne, la comtesse de Soissons, la comtesse de Polignac, les marquises de Sourdis, de Canillac, le marquis de Saissac, les ducs de Vendôme et Brissac, etc.

Et, pour couronner le tout, madame de Montespan (cf. infra).

Pratiques sataniques

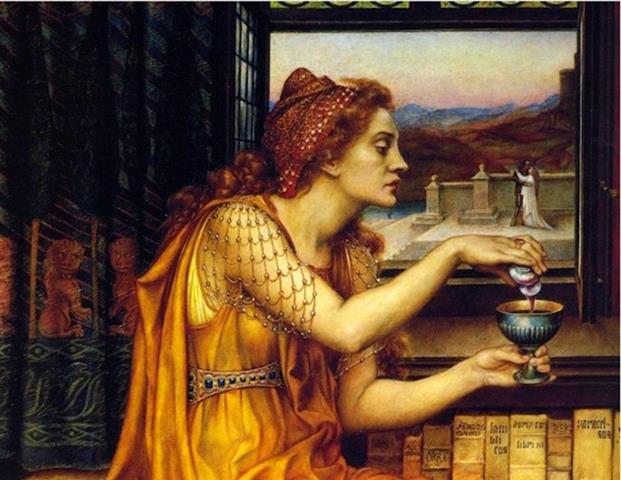

A côté de la fabrication de « poudres d’amour » ou des « poudres de succession », des pratiques sataniques apparaissent au grand jour :

De la magie blanche ou noire : des invocations sur des effigies de cire transpercées d’aiguilles, des cartes à jouer ou des placentas… exercices pratiqués par des prêtres débauchés et investis de pouvoirs magiques, des profanations d’hosties.

Des neuvaines à saint « Rabon » pour « rabonnir », rendre bon un mari ; la Voisin venait peut-être de réciter des neuvaines à Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle lorsqu’elle se fit arrêter.

Des pactes avec le diable et des messes noires : des messes dites à rebours, avec des chandelles et des hosties noires, célébrées la nuit dans des caves ou des ruines par des prêtres apostats, sur le corps dénudé d’une femme avec, parfois, le sacrifice rituel de nouveaux-nés. Parmi celles-ci, les trois fameuses messes noires auxquelles, selon la Voisin, la Montespan aurait participé (cf. infra), célébrées par Etienne Guibourg, prêtre dévoyé et spécialisé en rituels satanistes. Ce même Guibourg, réputé pour ses connaissances en chimie, aurait participé à une tentative d’empoisonnement de Colbert.

Bilan de trois années de « chambre ardente »

Les coupables sont pour la plupart des gens du peuple, domestiques, blanchisseuses, filles d’auberge, d’anciens soldats, des prêtres défroqués et des nobliaux déclassés.

La clientèle se recrute dans tous les milieux, l’aristocratie et la bourgeoisie cossue étant naturellement surreprésentées.

La Chambre tient 210 séances : 319 arrestations, 194 personnes incarcérées, 36 condamnées à mort, 4 aux galères. Elle prononce en outre 34 bannissements et 30 acquittements. 125 inculpés en fuite ne seront pas arrêtés.

Plusieurs personnalités de la Cour sont interrogées : le maréchal de Luxembourg, embastillé pendant quatorze mois, la princesse de Tingry ou la duchesse de Bouillon. Jean Racine, lui-même, est inquiété, soupçonné d’avoir supprimé sa maîtresse, mademoiselle du Parc.

Madame de Montespan coupable ?

Empoisonnements, messes noires accompagnées de sacrifices d’enfants, philtres d’amour, les mises en cause pleuvent sur madame de Montespan. Les plus graves viennent de Guibourg, la Voisin et sa fille, la Filastre et le magicien Lesage, tous emprisonnés au château de Vincennes ou à la Bastille ; tous ont intérêt à charger les gens haut placés et, pouvant communiquer entre eux, à faire concorder leurs accusations. La Monvoisin, fille de l'empoisonneuse, accuse des complices de sa mère, Romani et Bertrand : le premier aurait voulu vendre des étoffes empoisonnées à Mlle de Fontanges, l’autre aurait tenté de remettre à la jeune femme des gants imprégnés de poison ; tous deux impliquent Claude de Vin des Œillets, dame de chambre de la marquise de Montespan.

Le roi autorise une autopsie de mademoiselle de Fontanges à la demande des proches de la duchesse ; les médecins concluent à une tuberculose, les experts actuels penchent pour une éclampsie, complication grave de la grossesse ; la thèse de l’empoisonnement est écartée.

Quelle implication de la marquise dans ces affaires et leur véracité ? Il est difficile de la disculper totalement sachant qu’elle était en contact avec le monde occulte depuis 1667, avec la Voisin ou le magicien Lesage, qu’elle participait déjà à des cérémonies secrètes, des réunions sacrilèges selon les minutes d’un procès de 1668. Mais ce ne sont que des témoignages… Avant d’être exécutée, la Filastre revient d’ailleurs sur ses déclarations.

Conséquences de l’affaire, la marquise doit quitter son appartement, mais elle reste à Versailles, où elle s’installe dans les soupentes ; à partir de 1683, elle ne possède plus de titres.