10 : Dimanche 31 juillet 1672 - Godin de Sainte-Croix meurt accidentellement

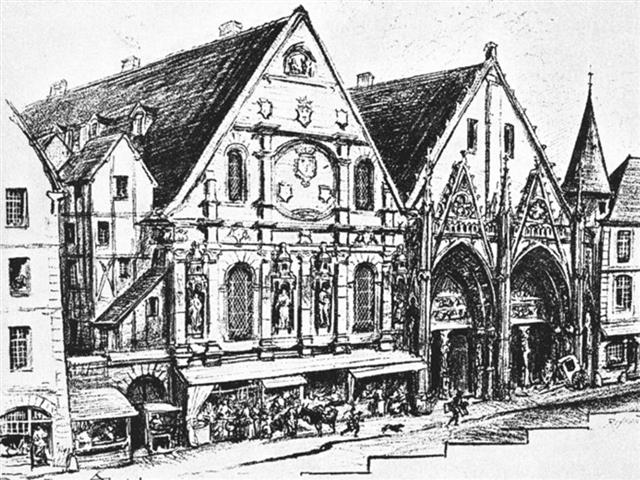

5, rue d’Hautefeuille (6e)

Sommaire :

Marie-Madeleine Dreux d'Aubray

Le chevalier et la marquise deviennent amants en 1659

Etonnant ! Godin de Sainte-Croix meurt subitement, ceci n’est pas étonnant ; mais la cause de sa mort est naturelle, voilà qui est étonnant !

Jean Baptiste Godin, dit Sainte-Croix, ex capitaine de cavalerie dans le régiment de Tracy, était l’amant de Marie-Madeleine Dreux d’Aubray, marquise de Brinvilliers. Sa maîtresse avait quelques raisons d’en vouloir à sa vie.

Mariage

La famille est très riche et la fille aînée est dotée de 200.000 livres, somme considérable. Elle épouse le 20 décembre 1651 à l’église Saint-Eustache, Antoine Gobelin, marquis de Brinvilliers. Son mari, mestre de camp du régiment de Normandie, est apparenté à la grande famille des teinturiers. Ils ont trois enfants, ou plutôt Marie-Madeleine a eu trois enfants car elle n’avait « aucune moralité ».

Le ménage est installé dans l’hôtel particulier de la rue Neuve Saint-Paul (l’actuel 12, rue Charles V), un hôtel construit en 1620 par Balthazard Gobelin, président de la Cour des comptes et qui appartient depuis 1645 à son fils, Antoine. Les époux Brinvilliers fréquentent la bonne société du quartier du Marais, où vivent de nombreuses familles alliées, ils sont reçus dans des hôtels particuliers où l’on peut rencontrer le jésuite Bouhours ou La Fontaine.

12, rue Charles V

La marquise est décrite comme un beau brin de femme, avec un air d’innocence désarmant, petite, menue, cheveux châtains, yeux bleus. C’est son mari qui lui présente le chevalier Jean-Baptiste Godin, dit de Sainte-Croix, officier de cavalerie, qu’il a peut-être rencontré dans un cercle de jeux, Antoine étant un joueur invétéré.

Godin et Exili à la Bastille

Les amants s’affichent trop, ce dont le mari, lui-même libertin, ne s’offusque guère. La marquise dépense sans compter pour satisfaire ses goûts de luxe et ceux de son amant.

Antoine, le père de Marie-Madeleine, irrité de la conduite de sa fille, obtient du roi une lettre de cachet ; le 19 mars 1663, Godin est arrêté dans le carrosse de la marquise au milieu du pont Neuf.

Le chevalier est embastillé pendant 6 semaines. Il y noue en ces cachots humides une relation avec un nommé Exili, compagnon de cellule italien, qui fait métier de composer des poisons, et a déjà commis de nombreux empoisonnements. Le chevalier, passionné d’alchimie, avait déjà été formé à cet art en suivant les cours du fameux Christophe Glaser, pharmacien du roi et du duc d’Orléans, qui tient boutique au Jardin des plantes (le pharmacien mourra en 1678 dans une explosion de laboratoire). Les deux hommes ne peuvent que s’entendre.

À sa sortie, Jean Baptiste s’empresse de faire découvrir à Marie-Madeleine, l'art qu'il vient d'apprendre.

La « poudre de succession »

Le chevalier retourne dans son logis, 5, rue d’Hautefeuille, dans l’ancien hôtel des abbés de Fécamp, dont la tourelle est toujours visible, Exili vient le rejoindre une fois sa détention terminée.

A propos d’Exili : une personnalité sulfureuse dont, finalement, on connaît peu de détails authentique. Selon les documents de son incarcération, il s’appellerait Niccolo Egidi ou Eggidio ; selon la tradition, on lui attribue l’empoisonnement de la belle-sœur du papa Innocent X, il fait ensuite partie de l’entourage de Christine de Suède, qui elle-même avait une attirance pour les secrets de la chimie. Après sa libération, il aurait quitté la France pour l’Angleterre avant de retourner en Italie en 1681 où il épouse la comtesse Fantaguzzi.

Revenons à Marie-Madeleine : une dot dilapidée et des dettes accumulées par des années de luxe, la marquise se lance dans l’apprentissage de la science des poisons. Les deux amants se retrouvent dans le laboratoire d’Exili, qui aurait été dans le cul-de-sac d’Amboise, actuelle impasse Maubert, et travaillent à l’élaboration des bons dosages à base d’arsenic, de vitriol et de venin de crapaud.

L’objectif ? S’emparer de l’héritage familial en éliminant le père et les deux frères, se débarrassant en même temps des obstacles à leur liaison. Egalement venger l’enfance dévastée par le viol et l’inceste.

Comment procéder à la mise au point des produits ? Selon la rumeur, la marquise profite de sa qualité de dame de charité à l’Hôtel-Dieu et apporte son assistance aux nécessiteux en les sustentant avec des produits imprégnés de poison. Elle note les doses, les symptômes et, s’il y a lieu, la durée de l’agonie. Une bonne nouvelle, chaque mort est considérée comme naturelle par les autorités de l’hospice. Ces expériences in vivo achèvent sa formation.

Entrée de l’Hôtel-Dieu, côté Petit-Pont

Une famille décimée

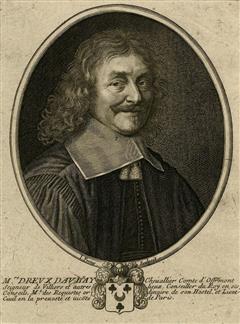

Antoine Dreux d’Aubray père

Durant l’année 1666, Antoine, le père de la marquise, est pris de maux étranges pendant plusieurs mois, puis d’affreux vomissements jusqu’à sa mort le 10 septembre 1666, malgré les meilleurs médecins. Il s’avère qu’Antoine a une constitution plus robuste que les pauvres bougres de l’Hôtel-Dieu ; la marquise avouera plus tard qu’il fallut s’y reprendre à dix, voire trente fois avant d’arriver au résultat. Le valet de son amant, Jean Amelin dit La Chaussée, qu'elle l’avait fait embaucher chez son père, l'aide dans sa tâche.

Antoine, le fils, conseiller au Parlement, a remplacé son père comme lieutenant civil au Châtelet ; il est le seul héritier du comtat d’Offémont. La Chaussée entreprend de l’empoisonner à partir d’avril 1670, Antoine meurt le 17 juin. Sa belle-sœur a failli y passer également (dégât collatéral ?). La veuve d’Antoine demande une autopsie, des traces suspectes sont décelées, mais l'affaire en resta là.

Sept mois plus tard, le 12 novembre 1670, c’est au tour de François, le frère cadet, conseiller au Parlement.

La marquise tente aussi d’empoisonner sa sœur, Marie-Thérèse, religieuse aux Carmélites, sans succès.

Vient enfin le tour du mari, à coups de doses infimes et répétées pour qu’on croie qu’il souffrait d’une fluxion dans les jambes. Mais Godin prend peur : il craint d’être obligé d’épouser la veuve et d’être empoisonné à son tour ; alors, il désempoisonne le mari à mesure qu’il est empoisonné.

Il prend aussi soin d’enfermer dans une cassette un ensemble de preuves de la culpabilité de la marquise, outils de chantage pour avoir la vie sauve : confession écrite de sa main dans son journal intime, les trente-quatre lettres d'amour, deux obligations d'argent souscrites par elle après l'assassinat de son père et de ses deux frères, ainsi que des fioles de poison, « à n’ouvrir qu’en cas de mort antérieure à celle de la marquise ».

Et le chevalier meurt le 31 juillet 1672 ! Accidentellement. Le chevalier était criblé de dettes, si bien que ses créanciers demandent au procureur qu’un inventaire de ses biens soit fait.

La marquise, aussitôt informée, veut retirer la cassette du domicile de son amant et son insistance fait qu'on la lui refuse. Elle s’enfuit alors en Angleterre. La fameuse cassette de cuir rouge est ouverte le 8 août et toute la vérité est dévoilée : les lettres, les 27 recettes intitulées "secrets curieux" et les nombreux échantillons de poison.

Informée que Colbert a demandé son extradition, la marquise quitte l’Angleterre pour Liège, aux Provinces-Unies. Elle y reste quelques années jusqu’à ce que Desgrais (ou Desgrez) le plus fin limier du lieutenant général de Police La Reynie, déguisé en prêtre, réussisse à la faire sortir du couvent de chanoinesses où elle s’était réfugiée, considérant le lieu comme inviolable. Il la kidnappe et la ramène à Paris. L’agent s’empare au passage d’un mémoire confession où la marquise s’accuse, en sept articles, d’avoir « cessé d’être petite fille » à 7 ans, d’adultère, d’inceste, d’avortement et des empoisonnements de sa famille.

Procès

La Chaussée, qui avait aidé la marquise, est arrêté le 4 septembre 1672. Soumis à la question, il passe une confession complète, reconnaît avoir servi de tueur à gages à de Sainte-Croix. Il est condamné à être roué vif en place de Grève le 26 mars 1673.

Le procès de la marquise s’étale du 29 avril eu 16 juillet 1676. L’avocat, maître Nivelle, plaide le manque de preuves et l’absence d’aveux ; la Brinvilliers déclare avoir écrit ses confessions dans un moment de folie.

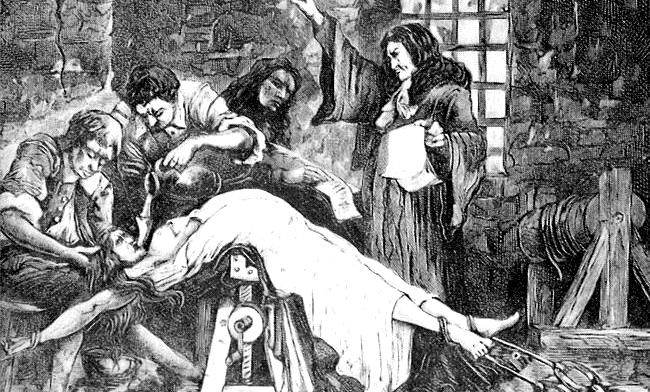

15 juillet 1676, elle est soumise à la question ordinaire et extraordinaire. Le président Lamoignon lui donne le chanoine Pirot pour l’assister et lui faire renouveler ses aveux après les questions ordinaire et extraordinaire. Le chanoine est impressionné par la piété exaltée dont fait preuve la marquise.

Madame de Sévigné, qui l’a surnommée « le joli petit monstre » : « On l’a présentée à la question. Elle a dit qu’il n’en était pas besoin, qu’elle dirait tout. En effet, jusqu’à cinq heures du soir, elle a conté sa vie, encore plus épouvantable qu’on ne le pensait. […] On n’a pas manqué après cette confession de lui donner dès le matin la question ordinaire et extraordinaire. Entrant dans le lieu où on devait lui donner la question et voyant trois seaux, elle dit : « c’est assurément pour me noyer, car de la taille où je suis, on ne prétend pas que je boive tout cela ! » ».

La marquise est condamnée à être décapitée, son corps brûlé et ses cendres dispersées. Le tribunal lui fait grâce d’avoir le poing coupé en tant que parricide.

« Elle monta seule et nu-pieds sur l’échelle et sur l’échafaud et fut un quart d’heure « mirodée » (toilettée), rasée, dressée et redressée par le bourreau. Ce fut un grand murmure et une grande cruauté. »

Elle est décapitée, les yeux bandés, à l’épée, par le bourreau André Guillaume, qui porte ensuite le corps jusqu’au bûcher et la jette dans le brasier, devant la foule qui se bouscule. Les valets du bourreau dispersent les cendres dans la Seine ainsi que l’ensemble des fioles et poudres trouvées.

« En fin, c’en est fait, la Brinvilliers est en l’air : son pauvre petit corps a été jeté, après exécution, dans un fort grand feu, et ses cendres, au vent ; de sorte que, par la communication des petits esprits, il nous prendra quelque humeur empoisonnante dont nous serons tous étonnés. »

Marie-Madeleine Dreux d’Aubray

Elle est née le 2 juillet 1630, fille d’Antoine Dreux d’Aubray, seigneur d’Offémont, conseiller d’Etat, maître de requêtes, lieutenant civil au Grand Châtelet, et de Marie Olier (qui était la nièce de Jean-Jacques Olier dont le nom est lié à la fondation de la compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, autrement dit, du séminaire). Elle est l’aînée de cinq enfants, trois frères, dont Antoine, de trois ans son cadet, François, et une sœur, Marie-Thérèse.

Si elle eut la bonne éducation de la haute société, Marie-Madeleine a déclaré dans une confession manuscrite avoir été « dévergondée » par un domestique dès l’âge de sept ans et avoir eu des relations incestueuses à partir de dix ans. Il est avéré qu’elle a eu des relations avec ses deux frères jusqu'à trois fois par semaine.

Le chevalier et la marquise deviennent amants en 1659.

La cassette révèle tout

17 juillet 1676 Notre-Dame puis place de Grève

Marie-Madeleine d’Aubray est conduite de la Conciergerie au parvis de Notre-Dame avant d’être menée place de Grève où il y a tant de monde pour assister au spectacle que les théâtres préfèrent faire relâche.

Madame de Sévigné : « A six heures, on l’a menée nue, en chemise, la corde au cou, à Notre-Dame, faire amende honorable et puis on l’a remise dans le même tombereau où je l’ai vue, jetée à reculons sur de la paille, avec une cornette basse et sa chemise, un docteur près d’elle, le bourreau de l’autre côté. […] Elle dit à son confesseur, de faire mettre le bourreau devant elle, afin, dit-elle, de ne pas voir ce coquin de Desgrais qui m’a prise. », il était à cheval devant le tombereau. »

Une réputation de sainte

L’effet rédempteur de l’exécution ? Déjà l’abbé Pirot, impressionné, dit qu’il avait une sainte en face de lui. La foule présente place de Grève est impressionnée par son courage sous la torture, et la foi que la condamnée exprime lorsqu’elle monte sur l’échafaud. « Le lendemain on cherchait ses os, parce que le peuple disait qu’elle était sainte».

C'est ainsi que commence « l’affaire des poisons » qui « empoisonnera» justement ces années du règne de Louis XIV avec, pour actrice principale, La Voisin (cf. 11).