29 : Pont de l’Alma (et son zouave)

Les Zouaves

Les unités de zouaves furent créées en 1831 après la prise d'Alger, inspirées des formations de mercenaires algériens recrutés parmi la confédération des zouaouas (kabyles) qui fournissait des troupes à la régence d'Alger, elles seront rapidement ouvertes au recrutement de soldats français.

Ces unités d'infanterie légère, qui ont existé jusqu'en 1962, ont participé aux expéditions du Mexique, du Tonkin, à la "pacification" du Maroc et à la Grande Guerre, mais leur souvenir dans la mémoire nationale reste surtout lié aux menées militaires du Second Empire, en particulier à la guerre de Crimée, la première campagne des zouaves en dehors de l'Algérie.

La guerre de Crimée et la bataille de l'Alma

Cette guerre est provoquée par le déclin de l'empire ottoman et les convoitises qu'il suscite, en particulier en Russie à laquelle les Ottomans ont déjà cédé les Bouches du Danube. Une coalition se forme autour des Turcs regroupant l'Empire Français, la Grande-Bretagne et le royaume de Sardaigne ; la guerre est déclarée à l'Empire tsariste en 1853 et se déroule essentiellement dans la presqu'île de Crimée autour de la base navale de Sébastopol.

20 septembre 1854 sur les rives du fleuve Alma, près de la ville, les zouaves de « l'armée d'Afrique » jouent un rôle décisif, face aux 40 000 Russes dominant la vallée.

Les zouaves du 3e régiment escaladent la falaise avec le soutien des canons de la flotte, s'emparent de l'artillerie russe et la retournent contre les troupes de Menchikov ; ils doivent résister aux vagues d'infanterie en attendant les renforts avec lesquels ils finissent par percer et prendre le point culminant occupé par l'état-major russe, provoquant la retraite des Russes.

Sébastopol est prise et, deux ans plus tard, la Russie est défaite.

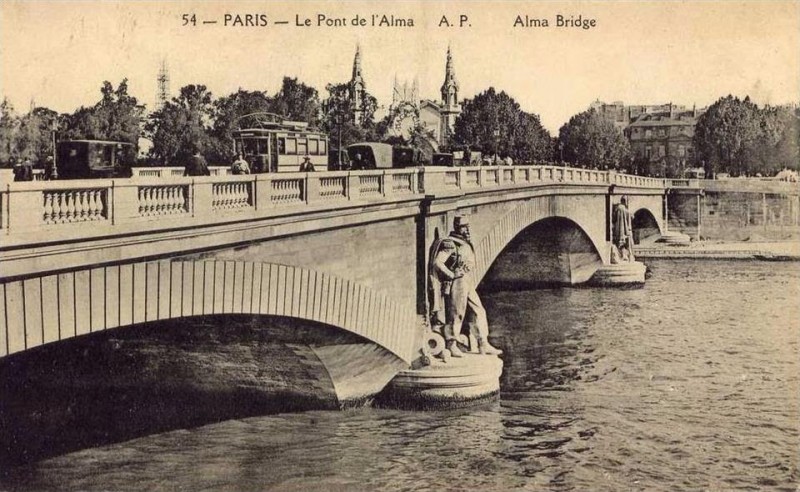

Le pont et son zouave

Commencé dès l’annonce de la victoire de l’Alma, le pont est inauguré le 2 avril 1856 par Napoléon III. Sa construction est due à l'expansion de Paris vers l'ouest, l'urbanisation des quartiers du Gros-Caillou, l'actuel quartier de la Tour Eiffel, et de Chaillot. Il avait été initialement prévu qu’il soit ouvert à la circulation pour la première exposition universelle (1855), tout comme le pont des Invalides (cf.28) et ne fut donc terminé que l'année suivante.

Le pont en 1865 par Stanislas Lépine

En 1858, les deux faces des deux piles sont ornées de la statue d’un soldat de chacun des quatre régiments s'étant illustrés pendant cette bataille : un chasseur à pied, un grenadier, un artilleur et, surtout, un zouave qui va vite devenir l'indicateur des crues favori des Parisiens, en remplacement de la fameuse croix de la place de Grève.

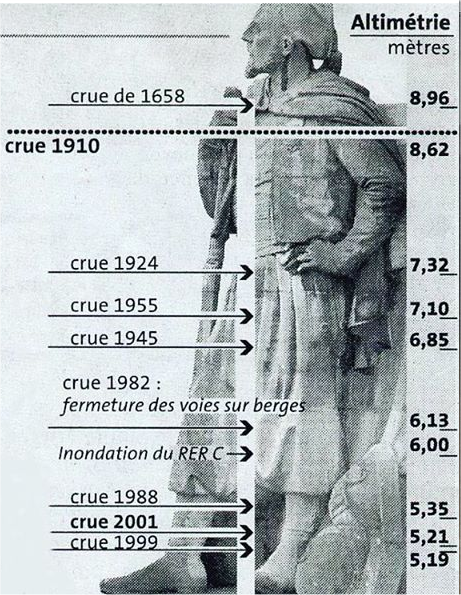

Lorsque le niveau de la Seine atteint les pieds du zouave, les voies sur berges sont en général fermées. Lorsque l'eau monte jusqu'aux cuisses du zouave, la Seine n'est plus navigable. Lors de la crue historique de 1910, l'eau est montée jusqu'aux épaules, l'inquiétude était grande.

Un pont devenu dangereux

Comme d'autres ponts parisiens, le pont de l'Alma va se tasser et faire obstacle aux crues d'autant plus qu'il est trop étroit. Cent ans après son inauguration, on envisage son remplacement. Entre 1970 et 1974, on construit un pont constitué d'une poutre mono-caisson avec une seule pile et deux travées de 110m et 31m.

Des quatre statues, seul l'emblématique zouave est conservé, mais installé en amont et non plus en aval et plus bas qu'à l'origine.

Les trois autres statues sont toujours visibles : le chasseur est collé au mur sud de la redoute du plateau de Gravelle, en limite du bois de Vincennes (et visible de l'autoroute A4), l'artilleur est à La Fère (Aisne) et le grenadier est à Dijon, ville natale de son sculpteur, Georges Diebolt, également auteur du zouave et de la Victoire navale du pont des Invalides (cf.28)

Le grenadier, le chasseur à pied et l'artilleur

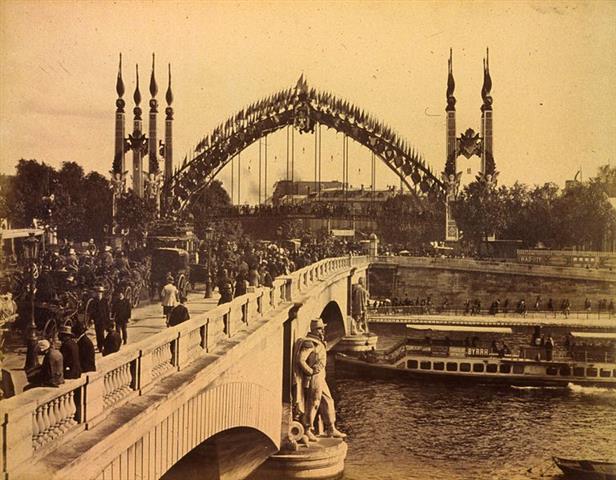

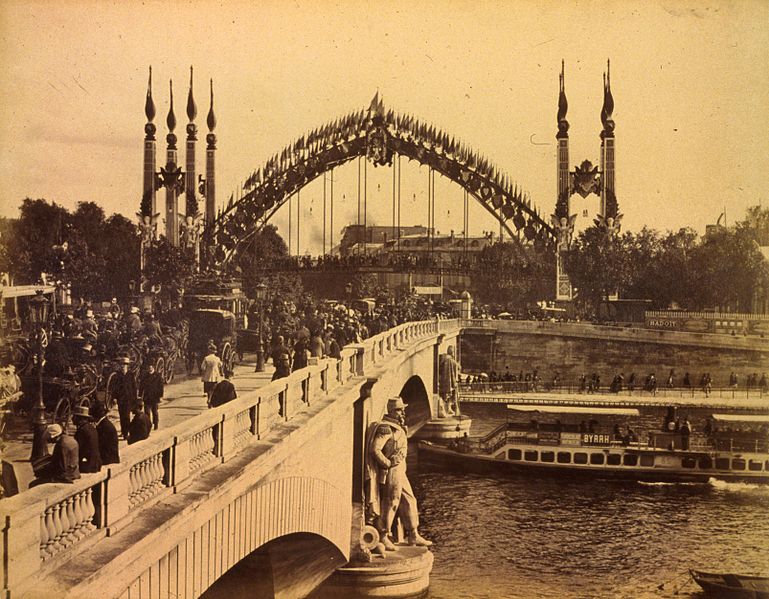

Lors de l'Expo 1900, une passerelle piétons est installée le long du pont, comme le long du pont des Invalides

La flamme du pont de l'Alma

La Flamme de la Liberté est une reproduction en vraie grandeur de la torche que tient la statue de la Liberté, 3,50 mètres.

Offerte à la France par les États-Unis, en remerciement de la restauration de la statue de la Liberté par les Métalliers Champenois pour le travail du cuivre et les ateliers Gohard pour la dorure de la flamme. Restauration effectuée à l’occasion du centenaire de la statue, en 1986.

À la fin des travaux, Kevin McCarthy, avocat des Métalliers Champenois durant leur séjour aux États-Unis, a eu l'idée de faire réaliser la réplique exacte de la flamme afin de l'offrir à la France. La Flamme a été réalisée par les Métalliers Champenois à Paterson (New Jersey), transportée par Air France et inaugurée en 1989.

31 août 1997, Diana Spencer meurt dans le tunnel passant sous la flamme ; le matin de l'annonce de sa mort, le monument a été recouvert de fleurs par des anonymes, hommage qui se poursuit depuis lors. Une sorte de détournement de la fonction première du monument.

Passerelle face au pont de l'Alma durant l'exposition de 1889

Vidéo : crue de 1910