22 : Passerelle des Arts

Si, par hasard,

Sur l'pont des Arts,

Tu crois's le vent, le vent fripon,

Prudenc', prends garde à ton jupon!

Si, par hasard, ur l'pont des Arts,

Tu crois's le vent, le vent maraud,

Prudent, prends garde à ton chapeau !

Georges Brassens – Le Vent (1954)

C'est de ce pont que le clochard Boudu, Michel Simon, ayant perdu son chien, se jette dans la Seine. Un libraire voisin le sauve de la noyade et l'accueille dans sa famille, une famille qui va rapidement être bouleversée et révélée à elle-même. (Boudu sauvé des eaux, Jean Renoir, 1932)

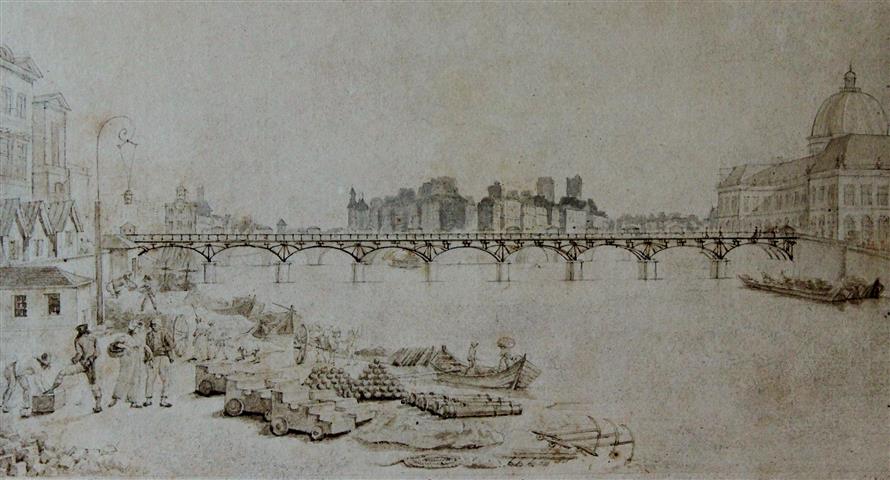

Le pont des Arts est le premier pont métallique (en fonte) de Paris, il doit sa naissance à l'initiative du Premier Consul Bonaparte pour rapprocher deux hauts lieux de l’Art, l'Institut et le Louvre, qui s'appelait « palais des Arts » à l’époque.

Bonaparte est également à l'initiative du premier pont d'Austerlitz (cf.08), également en fonte, terminé quelques années après le pont des Arts. Quant au pont Sully (cf.09), c'est le seul pont de Paris à avoir conservé ses arches en fonte d'origine, mais il date de 1876.

Construit entre 1801 et 1804, le pont des Arts est approximativement dans le prolongement de l’enceinte de Philippe-Auguste sur la rive droite, et légèrement en aval de la tour de Nesle côté rive gauche. C'était une passerelle de neuf arches réservée aux piétons dès l'origine.

Les ingénieurs la conçoivent comme un jardin suspendu, avec des arbustes, des bacs de fleurs et des bancs.

Comme bon nombre de ponts parisiens, il est à péage jusqu'au milieu du XIXe siècle ; dans la Rabouilleuse de Balzac, Philippe Bridau « faisait cirer ses bottes sur le Pont-Neuf pour les deux sous qu'il eût donnés en prenant par le pont des Arts pour gagner le Palais-Royal ».

En 1852, à la suite de l'élargissement du quai de Conti, les deux arches de la rive gauche deviennent une seule arche.

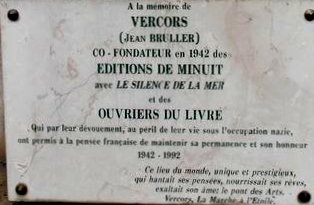

Pendant l'occupation

Vercors rencontrait en ce lieu symbolique Jacques Lecompte-Boinet, chef du mouvement Ceux de la Résistance, pour lui confier des exemplaires d’ouvrages des Éditions de Minuit (dont le premier ouvrage publié fut Le Silence de la mer) destinés au général de Gaulle.

Le 12 avril 1943, on repêche un corps au pied du Pont des Arts, celui du général Mordacq, personnage oublié dont la mémoire mérite d'être évoquée.

Henri Mordacq

Général de division durant la Première Guerre mondiale puis chef de cabinet de Georges Clemenceau

Après l'armistice, il commande le 30e corps d'armée pendant cinq années en occupation en Rhénanie, puis l'Armée du Rhin en 1924. Il défend la présence de troupes coloniales en Rhénanie contre les critiques racistes des Allemands, il soutient la social-démocratie allemande mais constate la montée des partis nationalistes, notamment en Bavière, où naît le Parti nazi.

L'avocat de la fermeté gouvernementale vis-à-vis de l'Allemagne.

En 1925, Mordacq marque son désaccord avec la politique d'Herriot, Aristide Briand et Raymond Poincaré, une « politique d'abandon » pour lui qui craint le risque d'une nouvelle guerre si les acquis du Traité de Versailles sont bradés et constate que les efforts pour la défense militaire sont insuffisants face à la remilitarisation de l'Allemagne.

En 1929, il met en garde contre l'abandon de l'occupation de la rive gauche du Rhin, la léthargie de l'armée française et le bellicisme revanchard affiché outre-Rhin.

1934, dans Les Leçons de 1914 et la prochaine guerre : « Il fallut l’avènement d'Hitler, ses appels continuels au Deutschland über alles pour ouvrir enfin les yeux des Français. L'heure est venue de rappeler que la guerre est en effet fort possible et que par conséquent il faut suivant l'euphémisme même des Allemands, non pas la préparer, mais s'y préparer. »

Pendant l'Occupation

Etant donné ses actions passées, le général ne pouvait qu’être sur la liste Otto, celle des auteurs et des ouvrages interdits pendant l’occupation. Il est la cible de Céline dans Bagatelles pour un massacre, son nom disparaît d'une biographie de Clémenceau, d'autres parutions font allusion à de soi-disant origines juives

Il ne se tait pas pour autant : « Monsieur le Maréchal, vous allez déshonorer notre uniforme. » après avoir appris la future promulgation des lois raciales ; Pétain lui répond « je m'en f... ! ».

Assassinat ?

En 1942, Mordacq se retire dans sa propriété de l'Allier.

Le 12 avril 1943, le corps du général Mordacq est retrouvé dans la Seine vers 10h30. Le rapport de police note qu'il a chuté depuis le pont des Arts, qu'il n'avait aucun papier d'identité sur lui, qu'il est encore vivant lorsqu'il est repêché par un marinier et conduit à Hôtel-Dieu où il décède quelques heures plus tard.

L'agence de presse Deutsches Nachrichtenbüro, annonce son « suicide », l'autopsie est censurée.

Le Bulletin d'informations générales du Bureau de presse de la France Combattante : Officiellement "suicidé" par la propagande nazie. Personne ne s'y est trompé ; le vieux général, connu pour son énergie, n'était pas de ceux qui mettent ainsi fin à leurs jours, et l'explication par le "suicide" est si classique qu'elle équivaut à la signature des tueurs de la Gestapo".

Il est enterré au cimetière du Montparnasse, sa tombe sera vandalisé dans les années 2000 !

Le pont de 1984

En 1976, on constate la fragilité de l'ouvrage, principalement due aux bombardements des deux guerres, une bombe d'avion l'a touché en 1918, et à des collisions de bateaux en 1961 et 1970 ; il est fermé l'année suivante.

C'était prémonitoire : il s'effondre sur 60 mètres en 1979 lors d'un choc avec une barge.

Le pont est démonté en 1980, quatre des arches sont récupérées et remontées au-dessus de la Marne à Nogent en 1992. Il est reconstruit entre 1981 et 1984 « à l'identique », en diminuant toutefois le nombre d'arches (sept au lieu de neuf), pour les aligner sur celles du pont

Le pont vu par Renoir(musée de Pasadena) et Stanislas Lépine

22 - Vidéo - Pont des Arts - Boudu - extrait(s)