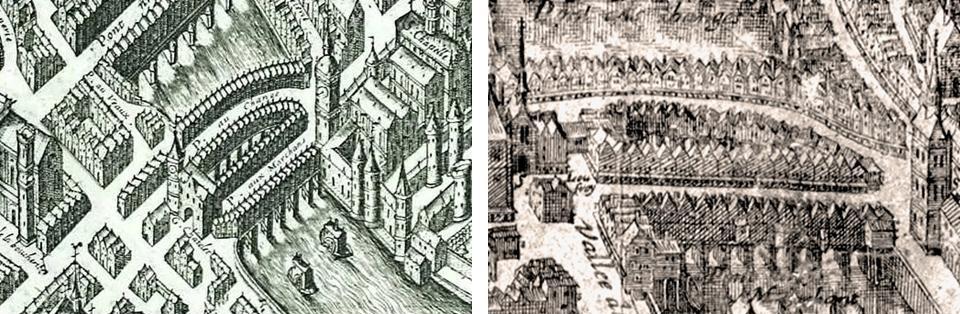

20.1 : Le pont aux Meuniers et le pont Marchand

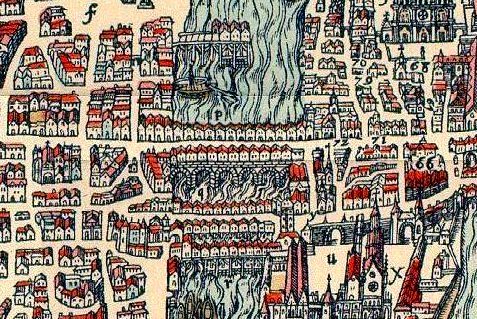

Au XIIIe siècle, ou avant, il y avait une passerelle le long de laquelle une douzaine de moulins étaient installés, des moulins flottants, halés sous le pont, qui utilisaient le courant accéléré par l'étroitesse causée par les piles. Ce passage du bras de Seine jusqu'au Pont-Neuf est appelé la "vallée de la misère" par les mariniers.

La passerelle est d'abord réservée aux professionnels, sauf lorsqu'un pont voisin est hors d'usage. Un endroit prisé des amoureux, les jours de fêtes carillonnées et les dimanches c’était l’endroit le plus silencieux de Paris, car les moulins étaient obligés de chômer.

Par contre, les jours de semaine, c'était un vacarme assourdissant (pour les oreilles de l'époque).

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, il est définitivement ouvert aux piétons pour désengorger le Pont-au-Change, au grand mécontentement des meuniers mais, à cette époque, plusieurs moulins ont déjà disparu, remplacés par des maisons, et devient mal fréquenté.

Le pont s’écroulera en décembre 1596, provoquant 150 morts !

Le pont Marchand

Charles Marchand, capitaine des arquebusiers et archers de la ville, propose de faire reconstruire le pont aux Meuniers à ses dépens, à condition que le pont porte son nom et qu'il puisse y bâtir des maisons. Construit entre 1608 et 1609, les maisons y sont toutes identiques : 30 à 50 maisons à 2 étages dont de nombreuses comportaient une échoppe, elles étaient reliées entre elles par des tirants placés en hauteur en travers de la ruelle, chaque façade état décorée d'un oiseau qui donnait son nom à la maison (d'où son surnom de "pont aux Oiseaux"), sa beauté était réputée.

Il ne dure que cinq ans, un incendie accidentel le détruit dans la nuit de 23 au 24 octobre 1621. Le feu se propagea au pont au Change, lui aussi détruit, ils n'étaient séparés que de 15 mètres (cf.20).