19 : 23 février 1848 - Bd des Capucines

37 à 43, boulevard des Capucines

Quelques autres références au XIXe siècle sur le boulevard

Le boulevard des Capucines fut aménagé sur l’emplacement des bastions de l’enceinte de Louis XIII, entre 1685 et 1705. Les jardins du couvent des Capucines ont longé le boulevard côté sud jusqu’à la Révolution.

N° 2, à l’angle de la Chaussée d’Antin, le théâtre du Vaudeville, ouvert en 1868 : on y joua Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou et Le choix d’un gendre d’Eugène Labiche.

N° 8, Offenbach y est mort en 1880 (cf.25)

N° 14, hôtel Scribe, les premières projections publiques du cinématographe (cf.44)

N° 28 : il y eut des montagnes russes jusqu’à ce que Joseph Oller, alors directeur du Moulin-Rouge (cf.36) les remplace par l’Olympia.

N° 35, Félix Tournachon, alias Nadar, photographe et aérostier (cf.31) y habita et y installa son atelier ; c’est dans cet atelier qu’eut lieu la première exposition des peintres tels que Monet, Renoir, Sisley, Gauguin, Degas, Pissarro et Berthe Morisot. Parmi les tableaux exposés, Impression soleil levant qui devait inspirer la dénomination du groupe.

N° 37 à 43, emplacement de l’hôtel du maréchal Berthier, devenu ministère des affaires étrangères durant la monarchie de Juillet. C’est ici qu’éclata la révolution de février 1848.

Les ferments des journées de 1848

La révolution de 1830 subtilisée

Les classes populaires se sont vu subtiliser la révolution de juillet 1830 ; les Orléanistes prennent de vitesse les Républicains et portent le duc d’Orléans au pouvoir avec le titre de « Louis-Philippe 1er, roi des Français », titre qui illustre la tentative de compromis entre conservateurs, réformistes et républicains. Des mesures libérales sont prises telles que la liberté de la presse ou la création d’une école élémentaire dans chaque commune.

Pour résorber le chômage, de grands travaux sont entrepris dont la poursuite de la construction de l’arc de triomphe de l’Etoile.

Le « roi citoyen »

Louis-Philippe 1er

Louis-Philippe sait aussi flatter le peuple par des opérations symboliques : il rétablit le drapeau tricolore, prend des bains de foule, chante la Marseillaise, érige la colonne de Juillet place de la Bastille et crée une médaille commémorative pour les combattants de la révolution, il supprime les titres de Monseigneur ou d’Excellence remplacés par Monsieur le ministre, renomme le pont Louis XVI pont de la Concorde ; l’église Sainte-Geneviève redevient le Panthéon et le château de Versailles devient musée dédié à toutes les gloires de France, la statue de Napoléon est replacée en haut de la colonne Vendôme et ses cendres sont rapatriées.

Mais, comme le chante Béranger, le « roi citoyen » joue là un rôle de composition.

Un règne émaillé d’émeutes et d’attentats

L’agitation entretenue par la presse républicaine et libérale, les émeutes et les attentats émailleront les dix-huit années du règne : il y a des émeutes dès mi février 1831 ; le désordre est permanent dans les rues de Paris. Le rétablissement de l’ordre est une priorité, la Garde nationale est mise à contribution, parfois renforcée par les dragons et les fantassins.

Nouvelle insurrection des Parisiens en juin 1832 à l’occasion des funérailles du général Lamarque, 800 morts ; à nouveau des barricades se dressent dans Paris en 1834, la répression est féroce (cf.8).

Des soulèvements se produisent aussi en province, tels ceux des canuts de Lyon en 1831 et 1834, ou à Grenoble en 1832, en Picardie, en Alsace.

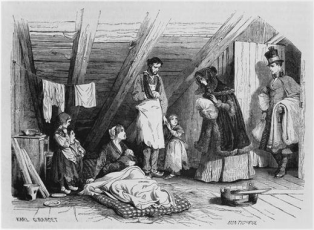

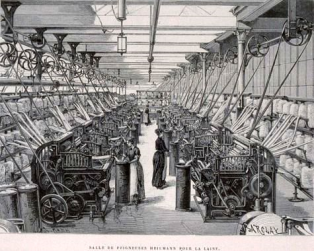

La paupérisation de la classe ouvrière : paupérisme un néologisme apparu en 1842, la pauvreté durable et massive des ouvriers, sans espoir d’amélioration de leur condition. L’activité industrielle est en plein essor, alimentée en particulier par la naissance des chemins de fer, et entraîne une dégradation des conditions de travail : journée de 14 heures, salaires ajustés pour subvenir aux besoins vitaux, pas de jour de congé, les enfants au travail dès l’âge de 8 ans et travail de nuit à partir de 13 ans, toute organisation ouvrière interdite.

Gallica.bnf.fr

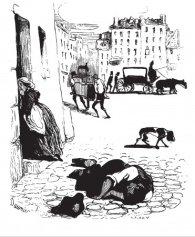

L’épidémie de choléra de 1832 qui fera 18.000 victimes (dont Casimir Périer et le général Lamarque) n’arrange rien.

La condition ouvrière est telle que philosophes et économistes imaginent de nouvelles organisations sociales : les phalanstères de Charles Fourier, le saint-simonisme (cf.5) ; Proudhon invente le mot socialisme et Karl Marx, qui est parisien de 1843 à 1845, démonte la mécanique capitaliste.

Le système électoral et le suffrage censitaire : si le principe de l’élection des conseils municipaux est rétabli, seuls 2 à 3 millions d’hommes sont électeurs sur une population de 32 millions d’habitants.

Le suffrage censitaire est bien plus strict sur le plan national : seuls 166.000 français peuvent voter, soit un Français (homme et majeur) sur 170 !

En conséquence , ne sont élus que des membres de la haute bourgeoisie et de l’aristocratie, se partageant entre réformistes et conservateurs (et quelques républicains tout de même) ; les conseils des ministres sont présidés par des conservateurs tels Casimir Périer et Guizot ou une personnalité classée à gauche, Thiers, mais dévoué à la protection des intérêts de la haute bourgeoisie.

L’abolition du cens sera l’une des principales revendications des révolutionnaires de 1848. (« Enrichissez vous par le travail et l’épargne, et vous deviendrez électeurs » disait Guizot !). Un vote censitaire qui favorise la corruption des électeurs, si peu nombreux.

La Chambre des Députés vue par Daumier

La désillusion des artisans et commerçants : à Paris, les petits commerçants et artisans constituent une part importante de la population ; la moitié des 64.000 ateliers est tenue par un patron avec ou sans ouvrier. Bien qu’ils forment l’essentiel des effectifs de la Garde nationale, ils n’ont pas le droit de vote et la réforme de la patente en 1844 rendra l’accès au suffrage encore plus ardu. Amertume donc chez ceux qui ont contribué à l’accession du « roi citoyen » au pouvoir.

Scandales et corruption : dès 1830, le roi et la reine Amélie sont soupçonnés d’avoir fait assassiner le dernier prince de Condé pour permettre à leur fils, le duc d'Aumale, légataire universel, de mettre la main sur son immense fortune. Pots de vin dans l’achat de fusils à l’Angleterre. Suicide suspecté d’un ministre de la Justice impliqué dans de nombreuses malversations impliquant des pairs, des députés, des fonctionnaires. L’affaire Teste-Cubières : deux anciens ministres et pairs de France sont jugés par la Cour des Pairs pour pots de vin. Suicide du duc de Choiseul-Praslin, auteur du meurtre de sa femme qu'il trompait avec la gouvernante de leurs enfants. Un autre garde des Sceaux soupçonné de corruption.

La Justice, l’Armée et la Noblesse sont éclaboussées ; l’affairisme à outrance aggrave le discrédit du régime.

Durcissement du régime : pour faire face, le pouvoir rétablit la censure de la presse, limite les autorisations d’associations, réforme le code criminel après l’attentat de Fieschi de juillet 1835 (cf.11). Les procès politiques envoient des dizaines d’opposants républicains à la prison Sainte-Pélagie (cf.10), procès qui deviennent des tribunes pour les leaders comme Blanqui, Raspail ou Armand Barbès.

La crise agricole de 1846-1847 : c’est le coup de grâce. En 1846, la récolte est très mauvaise, le prix du blé atteint des records durant l'été 1847. Comble de malchance, le mildiou touche la pomme de terre - ce qui provoque l’émigration massive des Irlandais en Amérique – et le rendement de la vigne est médiocre. Les conséquences sont inévitables : appauvrissement, crise industrielle de surproduction, faillites, chômage. En 1848, près des deux tiers des ouvriers en ameublement et du bâtiment sont au chômage.

Mais Guizot, à la tête du gouvernement, reste droit dans ses bottes. La chute est désormais inévitable.

Les journées des 23, 24 et 25 février 1848

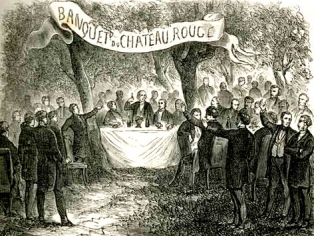

La « campagne des banquets »

Les associations étant encadrées et les rassemblements publics interdits, l’opposition utilise les enterrements civils, les réunions de famille et les banquets pour les transformer en meetings politiques, c’est la « campagne des banquets » qui commence en juillet 1847 avec la mise en place du suffrage universel comme leitmotiv. Arago s’y illustre, il veut associer cette revendication au socialisme de Proudhon et une nouvelle organisation du travail.

Gallica.bnf.fr

En septembre 1847, les émeutes dans les secteurs du textile, de l'habillement et du bâtiment touchent aussi les ébénistes du faubourg Saint-Antoine.

27 janvier 1848, Alexis de Tocqueville, devant les députés : « Est-ce que vous ne sentez pas... que dirais-je ?... un vent de révolution qui est dans l'air ? […] ma conviction profonde et arrêtée, c'est que les mœurs publiques se dégradent ; c'est que la dégradation des mœurs publiques vous amènera dans un temps court, prochain peut-être, à des révolutions nouvelles. ».

Mais Louis-Philippe ne prend pas conscience de ce qui se prépare ; Guizot décide d’interdire les faux banquets.

Le 14 février 1848, le préfet de police interdit un banquet projeté à Paris pour le 19. À l'appel du journal Le National, les Parisiens sont invités à manifester.

Le 22 février, des centaines d'étudiants (dont certains s'étaient déjà mobilisés pour dénoncer la suppression des cours de Jules Michelet) se rendent à la Madeleine où ils se mêlent aux ouvriers. Les manifestants (3.000 personnes) se dirigent ensuite vers la Chambre des députés, aux cris de « Vive la Réforme ! À bas Guizot ! ». L'occupation militaire de Paris est décrétée : 30.000 soldats avec l'appoint de l'artillerie et le soutien éventuel de la Garde nationale.

Au matin du 23 février, alors que l'insurrection se développe, les gardes nationaux de la deuxième Légion, boulevard Montmartre, crient « Vive la Réforme ! ». D’autres bataillons de la Garde nationale des quartiers populaires prennent fait et cause pour l’insurrection. Ce n’est qu’à ce moment que le roi des Français prend conscience de l’importance de la colère du peuple. Guizot et son ministère sont renvoyés ; le comte Molé, jugé réformiste, le remplace. La rue retrouve un peu de son calme. Mais cela ne dure pas.

Dans la soirée, la foule déambule sous des lampions et se dirige vers la résidence de Guizot pour le huer.

Dans le quartier des Capucines, une rue est barrée par le 14e régiment d'infanterie de ligne et la provocation d'un manifestant porteur d'une torche envers un officier a des conséquences tragiques. Se croyant menacée, la troupe ouvre le feu, laissant sur le pavé de entre 35 et 50 tués !

Le massacre est annoncé aux Parisiens par le tocsin des églises ; les insurgés font circuler à travers Paris une charrette portant le corps de cinq victimes de la fusillade.

En peu de temps 1.500 barricades bloquent les rues ; les armureries sont dévalisées.

Ouvriers, artisans, boutiquiers et étudiants sont côte à côte, avec la Garde nationale, la révolution inter-classes se met en place ; les mairies sont prises ainsi que cinq casernes.

Molé renonce. Thiers refuse de le remplacer. Bugeaud, commandant de l’armée et de la Garde nationale, se dit prêt à mater l’insurrection. Le « roi des Français » s’y oppose.

24 février, Louis-Philippe espère ramener le calme en nommant Odilon Barrot, chef de file de la gauche parlementaire. Mais il est trop tard, le palais des Tuileries est assailli vers midi. Le roi abdique en faveur de son petit-fils de 9 ans et confie la régence à sa belle-fille, la duchesse d'Orléans. Craignant de subir le sort de Louis XVI, il s’enfuit déguisé pour Dreux puis prend le chemin de l’Angleterre où on lui offre pour résidence le château de Claremont (Surrey).

Pendant ce temps, la duchesse d'Orléans (épouse du fils aîné de Louis-Philippe, sur lequel le régime avait fondé de gros espoirs avant qu’il ne se tue en voiture – à cheval – en 1842) se rend au Palais Bourbon pour y faire proclamer la régence. Cette fois-ci, le peuple ne veut pas être dépossédé de sa révolution comme en 1830 ; le Palais-Bourbon est investi et la mise en place d’un gouvernement provisoire proclamée.

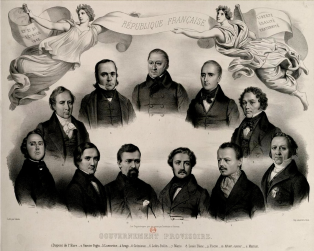

La Monarchie de Juillet est abolie ; Alphonse de Lamartine proclame la deuxième République.

25 février, la nouvelle de la proclamation se répand dans Paris et en province.

On estime que les journées des 22, 23 et 24 février 1848 ont fait 350 morts.

Trois jours qui déclencheront le « printemps des peuples » dans de nombreux pays d’Europe, souvent un court épisode démocratique avant le retour en force des autocraties.

Diaporama

Gustave Flaubert : « Des hommes d'une éloquence frénétique haranguaient la foule au coin des rues ; d'autres dans les églises sonnaient le tocsin à pleine volée ; on coulait du plomb, on roulait des cartouches ; les arbres des boulevards, les vespasiennes, les bancs, les grilles, les becs de gaz, tout fut arraché, renversé ; Paris, le matin, était couvert de barricades. La résistance ne dura pas ; partout la garde nationale s’interposait ; — si bien qu’à huit heures, le peuple, de bon gré ou de force, possédait cinq casernes, presque toutes les mairies, les points stratégiques les plus sûrs. D’elle-même, sans secousses, la monarchie se fondait dans une dissolution rapide. » (L’education sentimentale)

Gallica.bnf.fr

Conséquences

C’est la naissance de l’éphémère IIe République.

Membres du gouvernement provisoire : Dupont de l'Eure, ancien de la Révolution française, Lamartine, Crémieux, Arago, Ledru-Rollin, Garnier-Pagès, Marie, Marrast du journal le National, Flocon du journal La Réforme, Louis Blanc et Alexandre Martin dit « l'ouvrier Albert ».

Le corps électoral souverain passe de 250 000 membres à 9 millions. Le suffrage est devenu universel (mais masculin).

La création des « ateliers nationaux » pour résorber le chômage mais fermés dès juin. Nouvelle révolte mais cette fois-ci réprimée dans le sang.

La première élection au suffrage universel est remportée par le populiste Louis-Napoléon Bonaparte.

Ironie du sort : c’est au coin de la rue Neuve-des-Capucines et du boulevard, en sortant du ministère, que Stendhal, l’amateur de voyages, de femmes et de bonne chère, est frappé d’une crise d’apoplexie le 22 mars 1842 à 19h00. Il meurt à son domicile, 78, rue Neuve-des-Petits-Champs, à 2 heures du matin. Il est inhumé au cimetière de Montmartre ; Prosper Mérimée est l’une des trois personnes qui suivent le convoi.

Sources :

Dictionnaire historique des Rues de Paris, Jacques Hillairet (ed. de Minuit)

https://blogs.mediapart.fr/francis-daspe/blog/060119/1848-et-les-premices-d-une-revolution

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_de_Juillet

https://fr.wikipedia.org/wiki/Révolution_française_de_1848