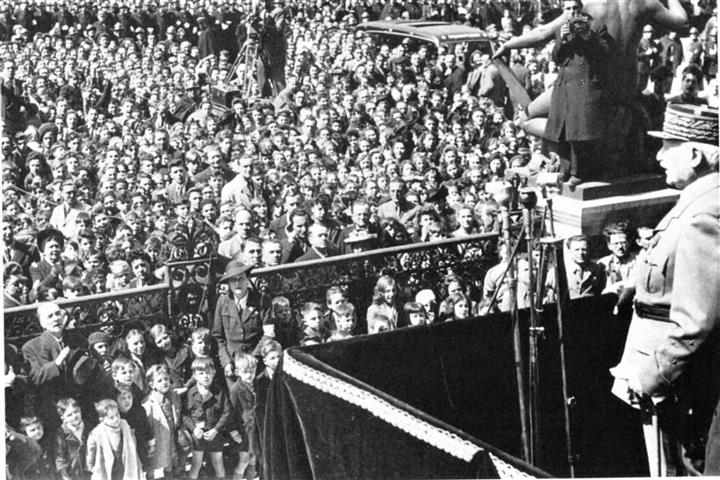

47 - 26 avril 1944 – Pétain à l’Hôtel de Ville de Paris

Hôtel de Ville

Chapitres :

Hôtel de Ville de Paris, 26 avril 1944

Hôtel de Ville de Paris, 25 août 1944 au soir

Le 26 avril 1944, Pétain a obtenu des Allemands l’autorisation de se rendre à Paris. C’est la première fois depuis l'armistice que le chef de l’Etat français se rend dans la capitale. Les bombardements s’intensifient, de même que les rumeurs de débarquement. L’objectif du voyage est de tenter de rassurer les Parisiens en leur présentant en chair et en os le protecteur de la France, celui qui a fait bouclier de son corps.

Sitôt prévenue de son arrivée, la population lui réserve un accueil enthousiaste ; le cortège des voitures est acclamé tout au long du parcours, «Comme si Montoire n’avait pas disqualifié l’homme de Verdun et Pétain n’avait pas discrédité le Maréchal» (Pierre Assouline).

Accueilli par le cardinal Suhard, qui sera inquiété à la Libération à ce propos, il assiste à une messe à Notre-Dame où on refoule du monde ; messe en mémoire des victimes des frappes aériennes des 20 et 21 avril 1944 dans le quartier des Batignolles, faisant plus de 600 victimes.

Il se rend ensuite à l’Hôtel de Ville et s’avance sur le balcon d’honneur sous les ovations, face à une place noire de monde. Il prononce un discours empreint de son paternalisme habituel.

«Je viens vous faire une visite. Je ne peux pas m’adresser à chacun de vous en particulier, c’est impossible, vous êtes trop nombreux, mais je ne voulais pas passer dans Paris sans venir vous saluer, sans venir me rappeler à votre souvenir.

Du reste, une circonstance malheureuse m’y a ramené. Je suis venu ici pour vous soulager de tous les maux qui planent sur Paris. Je suis encore très attristé.

Mais c’est une première visite que je vous fais. J’espère bien que je pourrai venir facilement à Paris, sans être obligé de prévenir mes gardiens. Je viendrai tout à l’aise. Et alors, aujourd’hui, ce n’est pas une visite d’entrée dans Paris que je vous fais, c’est une petite visite de reconnaissance. Je pense beaucoup à vous.

J’ai trouvé Paris un peu changé, parce qu’il y a près de quatre ans que je n’y étais venu. Mais soyez sûrs que dès que je pourrai, je viendrai et, alors, ce sera une visite officielle. Alors, à bientôt, j’espère».

La foule chante la Marseillaise… La foule salue le «héros de Verdun» plutôt que le chef de l’Etat français.

La presse opère quelques modifications au message pour préciser que le bombardement sur les Batignolles est la «circonstance malheureuse» et associer le nom du maréchal à celui de Laval. les «maux» évoqués sont les seuls bombardements alliés.

Ce même 26 avril 1944, les maquis du Vercors subissent leurs premiers assauts.

Dernier déplacement à l’initiative de Pétain.

Sigmaringen

Evolution de la situation militaire oblige ? Pétain se considère dorénavant comme «prisonnier» des Allemands. Il continue pourtant à justifier les exactions nazies et à cautionner les atrocités de la Milice. En août 1944, il songe à se livrer au maquis d’Auvergne ; il envoie même l’amiral Auphan auprès du Général de Gaulle pour une passation officielle. De Gaulle refuse de recevoir l’amiral qui est arrêté.

Les autorités allemandes le transfèrent «contre sa volonté» le 20 août, à Belfort d’abord puis, le 8 septembre, au château de Sigmaringen dans le sud-ouest de l’Allemagne. Les Hohenzollern, propriétaires du château, en ont été chassés pour qu’il héberge les ministres de l’Etat français.

Un millier de Français se retrouvent dans cette petite ville, fonctionnaires de Vichy, dignitaires du régime, miliciens, collaborationnistes…

La suite de Pétain et ses ministres logent dans le château, les autres dans les quelques hôtels ou dans les gymnases et les écoles transformés en dortoirs.

Un semblant d’activité politique

A la demande des autorités allemandes, un simili-gouvernement, la Commission gouvernementale, est constitué sous la présidence de Fernand de Brinon, avec le général Bridoux, ministre sans autorité sur les prisonniers de guerre, Marcel Déat (cf. 11), ministre du Travail sans tarvailleurs, Jean Luchaire (cf. 12) à l’Information ; celui-ci dirige un journal et une radio dont l’auditoire ne dépasse pas la communauté française de la ville.

Brinon n’a aucune emprise sur ce petit monde, pathétiquement rongé par les inimitiés et les rivalités, et surveillé par la police allemande. «Théâtre de marionnettes, décor en trompe-l’œil», selon Pierre Assouline.

Le général Bridoux

Joseph Darnand, secrétaire d’Etat à l’Intérieur et les chefs miliciens cherchent à recruter dans les camps de travailleurs forcés et de prisonniers. Il lance l'opération Maquis blanc ; celle-ci consiste à parachuter des agitateurs politiques ou des agents de renseignement qui doivent s'infiltrer plus facilement dans les maquis de résistants.

Abel Bonnard (cf. 04), ex ministre de l’Education, est également dans la place.

Le château a la statut d’extraterritorialité, le drapeau français y flotte ; il y a même une ambassade allemande et une autre japonnaise, ainsi qu’un consulat italien !

La ville, le château, enclave française en Allemagne, avec le drapeau tricolore

Certains croient encore à un renversement de situation. Seul Céline reste lucide sur le sort qui attend les figurants de cette «pétaudière».

Débandade

Si le château et ses hôtes supportent bien l’hiver 1944, il n’en est pas de même pour le reste de la communauté : manque d’hygiène, promiscuité, carence alimentaire, maladies. Pendant ce temps, Pétain se cloître tout en préparant sa future défense face à,la Haute Cour de justice.

Mars 1945, les régiments de la Ière armée du général de Lattre approchent ; tout ce beau monde commence à faire ses valises : Céline, sa femme et son chat, partent pour le Danemark dès le début du mois.

Darnand rejoint les fragments de la Milice partis combattre les partisans italiens ; il sera arrêté alors qu’il est déguisé en religieux le 25 juin 1945, transféré à Paris le 2 juillet, condamné à mort et exécuté le 10 octobre 1945.

Jean Luchaire tente d’obtenir, sans succès, le droit d'asile politique au Liechtenstein et en Suisse. Il est arrêté par les Américains dans les Alpes italiennes, à Merano, à la mi-mai 1945 par un officier, en uniforme américain, de la sécurité militaire française (et qui aurait été un ancien agent français de la Gestapo). Emprisonné à Fresnes, jugé et condamné à mort en janvier 1946, il est exécuté le 22 février.

De Brinon tente sans succès de rejoindre par avion l’Espagne, via l’Autriche et la Suisse. Il se réfugie alors à Innsbruck puis finit par se présenter aux autorités américaines le 8 mai 1945 à la frontière austro-suisse, souhaitant rentrer en France et se constituer prisonnier. Il est condamné à mort le 6 mars 1947 et fusillé le 15 avril.

Fernand de Brinon au procès Pétain

Marcel Déat échappera à la condamnation ; sa cavale l’entraîne, lui et sa femme, à Feldkirch, Autriche (où il retrouve Abel Bonnard), puis le Tyrol pour franchir la frontière italienne ; à San Anton, la présence de l’armée américaine les force à fuir par les sentiers de montagne. Bolzano, Milan, Gênes net, enfin, Turin, dans un pensionnat pour filles. Il meurt en 1955 sous le nom de Delaveau à l’hôpital de Turin. Il avait été condamné à mort par contumace et à l’indignité nationale.

Pétain

Déat, Brinon, Luchaire quittent Sigmaringen en même temps que Pétain et Laval le 21 avril 1945, alors que le corps d’armée du général Béthourat se trouve à 60km du château. Le 23, après avoir obtenu des Allemands qu'ils le conduisent en Suisse, et des Suisses qu'ils l'acceptent sur leur territoire, Pétain demande à regagner la France. De Gaulle et le gouvernement provisoire de la France ne s’y opposent pas. L’ex chef de l’Etat français est remis aux autorités françaises le 26 avril pour être interné au fort de Montrouge.

Son procès commence le 23 juillet 1945 devant la Haute Cour de justice. Le procès s’achève le 15 août 1945 ; il est condamné à mort, à l'indignité nationale, à la dégradation nationale et à la confiscation de ses biens, ces condamnations étant assorties, toutefois, du vœu de non-exécution de la sentence de mort, en raison de son grand âge.

Cette décision emporte «la destitution de toutes fonctions, emplois, offices publics et corps constitués, la perte de tous grades dans l'armée». Le Général de Gaulle commue la sentence de mort en peine de réclusion à perpétuité, le 17 août 1945.

Hôtel de Ville de Paris, 25 août 1944 au soir

Quatre mois après la visite éclair de Pétain

De Gaulle à la Préfecture de police

Après la signature, gare Montparnasse, de la reddition de la garnison allemande de Paris, le Général de Gaulle se rend au ministère de la Guerre, rue Saint-Dominique puis à la Préfecture de police avant de rejoindre l’Hôtel de ville. Les hauts responsables de la Résistance, Georges Bidault, Alexandre Parodi ou André le Troquer, ainsi que Luizet, le nouveau préfet nommé par de Gaulle, sont là. Tout le monde se retrouve dans le grand salon où «Malgré la fatigue qui se peint sur les visages, l’excitation des périls courus et des événements vécus, je ne vois pas un seul geste, je n’entends pas un seul mot qui ne soient d’une dignité parfaite … » (Mémoires du Général de Gaulle).

Après l’hommage rendu par Georges Bidault et Georges Marrane, le Général prononce le fameux discours :

Pourquoi voulez-vous que nous dissimulions l'émotion qui nous étreint tous, hommes et femmes, qui sommes ici, chez nous, dans Paris debout pour se libérer et qui a su le faire de ses mains.

Non ! nous ne dissimulerons pas cette émotion profonde et sacrée. Il y a là des minutes qui dépassent chacune de nos pauvres vies.

Paris ! Paris outragé ! Paris brisé ! Paris martyrisé ! mais Paris libéré ! libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle.

Eh bien ! puisque l'ennemi qui tenait Paris a capitulé dans nos mains, la France rentre à Paris, chez elle. Elle y rentre sanglante, mais bien résolue. Elle y rentre, éclairée par l'immense leçon, mais plus certaine que jamais de ses devoirs et de ses droits.

Je dis d'abord de ses devoirs, et je les résumerai tous en disant que, pour le moment, il s'agit de devoirs de guerre. L'ennemi chancelle mais il n'est pas encore battu. Il reste sur notre sol. Il ne suffira même pas que nous l'ayons, avec le concours de nos chers et admirables alliés, chassé de chez nous pour que nous nous tenions pour satisfaits après ce qui s'est passé. Nous voulons entrer sur son territoire comme il se doit, en vainqueurs.

C'est pour cela que l'avant-garde française est entrée à Paris à coups de canon.

C'est pour cela que la grande armée française d'Italie a débarqué dans le Midi ! et remonte rapidement la vallée du Rhône.

C'est pour cela que nos braves et chères forces de l'intérieur vont s'armer d'armes modernes.

C'est pour cette revanche, cette vengeance et cette justice, que nous continuerons de nous battre jusqu'au dernier jour, jusqu'au jour de la victoire totale et complète.

Ce devoir de guerre, tous les hommes qui sont ici et tous ceux qui nous entendent en France savent qu'il exige l'unité nationale. Nous autres, qui aurons vécu les plus grandes heures de notre Histoire, nous n'avons pas à vouloir autre chose que de nous montrer, jusqu'à la fin, dignes de la France. Vive la France !

«Là, de Gaulle est vraiment l’interprète de la nation» (Jean Lacouture)

Puis, en réponse à la demande de Bidault de proclamer solennellement la République, il répond : «La République n’a jamais cessé d’être. La France libre, la France combattante, le Comité français de libération nationale l’ont tour à tour incorporée. Vichy fut toujours et demeure non avenu. Moi-même suis le président du gouvernement de la République. Pourquoi irais-je la proclamer ?»

Puis il apparaît à la fenêtre de l’Hôtel de Ville, devant «les Parisiens [qui] mettent [enfin] un corps sur une voix. 194 cm, ses bras en forme de mâts de cocagne, un nez à l’ampleur bourbonienne, des yeux au fond des orbites». (Jean Lacouture)

Le Général ne se contente pas d’apparaître à la fenêtre,

il monte sur le rebord.

Christian Pineau apprend à Buchenwald la libération de Paris, dès la nuit qui suit. A Dachau, Edmond Michelet l’apprend des trois chefs politiques du camp, Tchèque, Polonais et Yougoslave, «la plus grande nouvelle depuis que nous sommes ici, Paris est libéré»

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe_Pétain

http://www.histoire-en-questions.fr/vichy%20et%20occupation/collaboration/vie%20de%20chateau.html

Robert Aron, Histoire de Vichy, ed. livre de poche

Jean Lacouture, De Gaulle, tome I, ed. du Seuil

Céline, D’un château l’autre, 1957, ed. Gallimard