28 - 4 juillet 1942 : rafle dans l’hôpital Rothschild

15, rue Santerre

Chapitres :

Colette Brull «Hôpital-prison» et souricière

Le réseau de Claire Heyman & Maria Errazuriz

1943, l’hôpital est un réservoir pour trains

Le drame de l’orphelinat de la rue Lamblardie

James de Rothschild a fait construire au milieu du XIXe siècle un hôpital 76, rue de Picpus, auquel il adjoint un hospice pour vieillards. Ouvert en 1852, il a pour vocation de soigner les patients de confession juive.

Un nouvel hôpital est construit entre 1912 et 1914 rue de Santerre à proximité de l'ancien hôpital, consacré à l'accueil des vieillards.

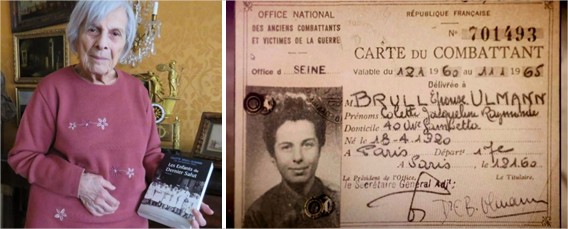

Colette Brull

Colette Brull est issue d’une famille bourgeoise d’immigrés juifs, roumains par son père et pieds noirs par sa mère. Elle a été éduquée par une gouvernante anglaise et n’a pas connu l’école. Son père étant ancien combattant, elle peut profiter d’une dérogation pour poursuivre ses études de médecine malgré le numerus clausus de 2% appliqué aux étudiants juifs mis en place par le ministre de l’éducation, Jérôme Carcopino. Sa vocation est venue après un stage à l’hôpital de Tunis et avoir travaillé pour la Croix-Rouge.

Dès l’été 1940, “les discriminations tombent avec la régularité d’un métronome.” Juive, elle ne peut plus se présenter au concours de l’externat. Jacques Ulmann, son futur mari qu’elle a rencontré à l’Hôtel-Dieu, lui conseille de tenter le concours de l’internat de l’hôpital Rothschild.

Le père de Colette est arrêté lors d’une rafle le 29 décembre 1941 et interné à Drancy. Les comptes en banque des Juifs étant confisqués, la famille n’a plus que le salaire d’interne de Colette, alors que Jacques, son compagnon, part en zone libre pour rejoindre la Résistance.

C’est en particulier avec l’afflux des détenus qui suit la rafle du Vel d’Hiv’ de juillet 1942 que Colette a «vraiment compris que c’était la guerre et qu’il fallait faire quelque chose».

Repérée par un inspecteur de service pour son attitude peu collaborative, elle s’enfuit de l’hôpital en juin 1943. Elle entrera ensuite officiellement dans la Résistance par son propre père dont le réseau dépend du BCRA de la France Libre (cf. 06) ; “Mademoiselle Lecomte” (devenue Colette Mosnier en dehors de l’hôpital, les Allemands raflant également à cette époque les Juifs français) engrange les renseignements sur les systèmes de défense anti-aériens, soigne les aviateurs alliés abattus et aide à la fabrication de faux papiers. En 1944, elle devient auxiliaire féminine de l’Armée de terre, puis lieutenant dans le service de santé. Elle reçoit la Croix de guerre.

En 1945, elle est embauchée au dispensaire de Bezons (celui où a travaillé le docteur Destouches, alias Céline..) et épouse Jacques Ulmann pour devenir Colette Brull-Ulmann.

Ce n’est qu’en 2016 que Colette Brull évoque ce qu’elle a vécu pendant l’Occupation et les actes de résistance des personnels de l’hôpital, très peu connus jusqu’alors, souvenirs publiés en 2017 (cf. plus bas). Elle est morte en 2021 à 101 ans.

«Hôpital-prison» et souricière

Pendant l’Occupation, «Rothschild» est le seul hôpital où les médecins juifs peuvent encore exercer ; la direction de l’hôpital est sous contrôle allemand. L’établissement est alors exclusivement réservé aux malades d’origine juive. On y soigne les civils ainsi que les prisonniers, en particulier ceux qui ont été transférés à Drancy, à partir de décembre 1941, le temps de les remettre en état de travailler avant leur déportation. Il devient ainsi un «hôpital-prison, annexe de Drancy» et des camps du Loiret.

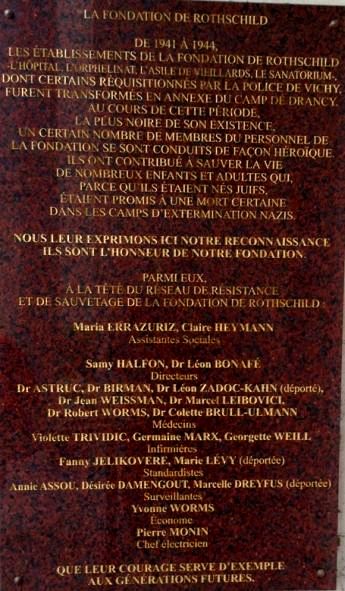

Geneviève Brull : “De 1941 à 1944, les établissements de la Fondation de Rothschild : l’hôpital, l’orphelinat, l’asile de vieillards, le sanatorium, dont certains réquisitionnés par la police de Vichy, furent transformés en annexe du camp de Drancy. […] un certain nombre de membres du personnel de la fondation se sont conduits de façon héroïque. Ils ont contribué à sauver la vie de nombreux enfants et adultes […] promis à une mort certaine dans les camps d’extermination nazis.”

La situation empire après la rafle du Vel d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 (cf. 30) ; “à l’hôpital, les étoiles jaunes fleurissent, une espèce d’épidémie bizarre sur nos blouses blanches“, les détenus affluent à Rothschild. Colette Brull prend en charge des vieillards “dans un état atroce, déshydratés, tremblants, mourants. Et on ne pouvait rien faire. On n’avait pratiquement pas de médicaments“.

Comment sauver les enfants ?

Des inspecteurs de service font régulièrement des rondes pour repérer les patients suffisamment rétablis pour retourner à Drancy avant d'être déportés vers l’Est. Le personnel de l’hôpital a une idée des terribles conditions de transport qu’ils vont connaître alors ; certains soignants vont tout faire pour tenter de retenir les patients le plus longtemps possible.

Colette Brull : “Nous nous inquiétons quand une convalescence se passe trop bien, quand une cicatrisation est trop rapide […]Nous truquons les diagnostics, nous décelons des complications, des tuberculoses.”

Les médecins se servent de la peur bleue qu’ont les Allemands des maladies infectieuses.

Le réseau de Claire Heyman & Maria Errazuriz

La Gestapo y trouve une autre utilité : ficher les enfants juifs dès leur naissance dans la maternité. Un réseau de résistance, composé des médecins et du personnel médical, s’organise pour tenter de sauver les enfants en priorité de leur transfert à Drancy et de la déportation (cf. 30). Ils prolongent ou inventent des maladies, ne retrouvent pas des dossiers, rédigent de faux actes de décès et, sous l’impulsion des assistantes sociales Claire Heyman et Maria Errazuriz, créent une filière d’évasion.

Le taux de mortalité augmente à la maternité ; les mort-nés son bien vivants, ils sortent des fichiers et de l’hôpital par la porte de la morgue, pour être placés sous de nouvelles identités dans des familles d’accueil. Colette Rull participe au sauvetage ; elle évoque sa sortie de la morgue, un enfant de 3 ans dans les bras et tenant sa sœur aînée par la main, pour les emmener à pied en pleine nuit à 8 kilomètres de là, à l’adresse indiquée par Claire Heyman.

Maria Errasuriz

1943, l’hôpital est «un réservoir pour les trains»

Le regret de Colette est de ne pas avoir pu sauver deux jeunes sœurs, Céline et Danielle, admises à l’hôpital Rothschild après la rafle du Vel d’Hiv. Elles sont protégées de longs mois jusqu’à ce que le médecin chef de Drancy ordonne leur retour au camp, sans délai. Colette Brull ira jusqu’à se déplacer au domicile du médecin intraitable. Elles sont renvoyées à Drancy en juin 1943, déportées et assassinées dès leur arrivée à Auschwitz. Ce médecin chef que Colette traitera de “résistant de la 25e heure”, qui se forge une légende et reçoit les honneurs.

Les pavillons se sont hérissés de barbelés, les rafles se multiplient à l’hôpital. “Nous ne sommes plus un refuge, l’espoir d’un salut, mais un piège. Un réservoir pour les trains”.

C’est alors que, craignant d’être déportée à son tour, elle s’enfuit de l’hôpital.

Le drame de l’orphelinat de la rue de Lamblardie

A quelques minutes de l’hôpital, l’orphelinat était situé 9, rue de Lamblardie, destiné aux enfants juifs dont les parents avaient déjà été déportés.

En février 1943, un fourgon de la police est garé devant l’établissement ; des policiers français (armés), suivant les ordres du gouvernement de Vichy, procèdent à la rafle des enfants.

Colette Brull : “un authentique cauchemar, tout le bâtiment est rempli de cris, des cris tels que je n’aurais jamais cru entendre un jour – cris d’une terreur absolue, insondable.”

Les cris des enfants qui hurlent et courent pour tenter d’échapper à des policiers armés sont restés gravés dans sa mémoire à jamais.

Léon Zadoc-Kahn, médecin chef de Rothschild, et Suzanne son épouse ont été déportés à Auschwitz et assassinés à leur arrivée le 23 novembre 1943.

L’hôpital Rothschild fut libéré le 18 août 1944. On ne connaît pas exactement le nombre d’enfants qui furent sauvés car ni Claire Heyman (décédée en 1977) ni son assistante, Maria Errazuriz, arrêtée et torturée, n’ont laissé de témoignages.

Extraits du journal d’Hélène Berr

Samedi 3 juillet 1942 : Dannecker (SS chef de service des Affaires juives de la Gestapo) a ordonné l’évacuation de l’hôpital Rothschild. Tous les malades, les opérés d’hier, ont été envoyés à Drancy. Dans que état ? Avec quels soins ? C’est atroce.

Dimanche 10 octobre 1943 : Réunion à Lamblardie. On va former une nouvelle meute avec Berthe, Nicole et moi. Mais à midi, on les a quittés. Les pauvres gosses étaient désolés. Le soleil brillait lorsque nous avons quitté l’orphelinat.

24 janvier 1944 : Mme W. m’a dit : on est venu arrêter près de chez elle une vieille femme qui a une jambe coupée, dont la plaie ne se referme pas, parce qu’elle a du diabète. La première fois, l’inspecteur, voyant son état, l’a laissée. Le surlendemain, on est revenu la chercher sur un brancard, pour l’interner à l’hôpital Rothschild. Or, l’hôpital Rothschild est archi-plein ; et comme les autres hôpitaux n’ont pas le droit d’accepter les malades de notre espèce… Saint-Joseph a dû renvoyer ces jours-ci une femme paralytique qu’il hébergeait, et les «juifs» n’ont pas droit à l’ambulance, pas plus qu’ils n’ont le droit de s’asseoir dans un bureau allemand. Une vieille dame impotente convoquée ces jours-ci avec son infirmière à la Kommandantur a été accueillie par ces mots : «Vous (l’infirmière) asseyez-vous – la juive, restez debout !» (pendant deux heures).

Orphelinat des enfants juifs de La Varenne

A proximité de l’hôpital, le pensionnat de Dora Bruder (Patrick Modiano)

«Le 9 mai 1940, Dora Bruder, à quatorze ans, est inscrite dans un internat religieux, l’œuvre du Saint-Cœur-de-Marie, que dirigent les sœurs chrétiennes de la Miséricorde, au 60, 63 et 64, rue de Picpus. Pension complète. Les élèves au pensionnat étaient «des enfants souvent privés de famille ou relevant de cas sociaux, ceux pour qui le Christ a toujours manifesté sa préférence». Il y avait environ 300 pensionnaires. Les grandes de douze à seize ans étaient divisées entre «classes» pour préparer le brevet élémentaire, et «ouvroirs» pour le brevet ménager. Au moment de la débâcle, les élèves et les sœurs quittent Paris et se réfugient dans le Maine-et-Loire. Dora a dû les suivre. Le retour à Paris en juillet. Quel était leur uniforme ? Peut-être les vêtements mentionnés dans l’avis de Paris-Soir de décembre 1941. Le hasard avait voulu qu’elle soit revenue à quelques dizaines de mètres de l’endroit où elle était née, 15, rue Santerre (le 25 février 1926 à la maternité Rothschild, de Ernest Bruder né à Vienne (Autriche) le 21 mai 1899, manœuvre, et de Cécile Burdej, née à Budapest (Hongrie) le 17 avril 1907, sans profession, son épouse,)».

«Les bâtiments du pensionnat n’existent plus. La rue de Picpus avait encore un aspect campagnard. Les rares détails que j’ai pu réunir sur ces lieux, tels que Dora Bruder les a vus chaque jour pendant près d’un an et demi, sont les suivants : le grand jardin longeait donc la rue de la Gare-de-Reuilly, et chacun des trois bâtiments principaux, sur la rue de Picpus, était séparé par une cour».

Coïncidence, Dora fugue le 14 décembre 1941, le mois où l’hôpital Rothschild devient une «annexe de Drancy».

Patrick Modiano : «A partir de l’été 42, la zone qui entourait le Saint-Cœur-de-Marie est devenue particulièrement dangereuse. Les rafles se sont succédé pendant deux ans, à l’hôpital Rothschild, à l’orphelinat du même nom, rue Lamblardie, à l’hospice du 76, rue Picpus. Les Allemands qui surveillaient le 15 rue Santerre, aidés par des membres d’une agence privée, l’agence Faralick..

Et dans cette rue de la Gare-de-Reuilly, juste en face du mur du collège, au 48bis, ont été arrêtés neuf garçons et filles de l’âge de Dora, certains plus jeunes, et leur famille.

Oui, la seule enclave qui demeurât préservée, c’était le jardin et la cour du pensionnat du Saint-Cœur-de-Marie. Mais à condition de ne pas en sortir, de demeurer oublié, à l’ombre de ces murs noirs, eux-mêmes noyés dans le couvre-feu»

Le quartier imaginaire du Petit-Picpus de Jean Valjean et Cosette, traqués par Javert… et qui trouvent refuge dans un couvent… en se glissant derrière un mur !

Pour en savoir plus :

Les souvenirs de Colette Brull : Colette Brull-Ulmann, avec Jean-Christophe Portes. Les enfants du dernier salut, City éditions, 2017.