08 - 11 novembre 1940 – marches vers la tombe du Soldat Inconnu (première forme d’opposition publique aux Allemands)

Chapitres :

Les premiers actes de résistance

L’armistice de 1918 ne doit plus être célébré

Les jours précédant le 11 novembre

Extraits du journal d’Ernst Jünger

Les Parisiens abasourdis

L’entrée des troupes allemandes le 13 juin 1940, l’imposant défilé au pas de l’oie sur les Champs-Elysées, la mise à l’heure allemande, les drapeaux nazis, les panneaux indicateurs en allemand et en lettres gothiques, la partition en zone libre et zone occupée, l’entrevue Pétain-Hitler à Montoire le 24 octobre officialisant la collaboration ; voilà de quoi plonger la grande majorité des Français dans un profond spleen durant ces premiers mois d’occupation. Dans La Nuit Finira, Henri Frenay, futur fondateur de Combat, décrit l’apathie dans laquelle est plongé le pays, «aucun sursaut, aucune révolte, on s’installe dans la défaite […] l’entrevue de Montoire est une grosse déconvenue». Ceux qui espéraient un sursaut du maréchal connaissent une profonde désillusion. Ceux qui veulent réagir sont désemparés et isolés ; la gauche ne donne pas de signe clair et la droite prend le parti de Vichy.

Le Trocadéro en 1941, photo Roger Schall

(parismuseescollections.fr)

Toujours dans La Nuit Finira, Frenay raconte comment la présence oppressante de l’occupant peut apparaître à tout moment : Brasserie Kléber, place du Trocadéro, Frenay a rendez-vous avec Chilina Cosi, médecin qui sera sa future femme. Matinée superbe, ciel sans nuages. Mais, en sortant du métro, il est rappelé au sens des réalités de ce printemps 1941;il entend grossir un bruit qui devient musique puis martèlement sourd. Devant lui, fifres et tambours en tête, dans un ordre impressionnant défile au pas de l’oie un bataillon de la Wehrmacht que Foch, sur son piédestal, semblait saluer du képi. Chilina et Henri se souviennent de cette première rencontre teintée d’amertume.

Les premiers actes de résistance

Pourtant, les rapports adressés à Vichy évoquent le développement de l’anglophilie et l’hostilité contre l’Allemagne de l’opinion parisienne.

Le fait d’individus exceptionnels, déjà en marge du contexte social, se borna à une vague effervescence à l’Université, tels un groupe de professeurs de droit catholiques : François de Menthon, Pierre-Henri Teitgen et René Capitant.

Dès août 1940, le premier réseau de renseignements est mis en place par des anthropologues du musée de l’Homme avec à leur tête Boris Vildé et Anatole Levitsky, russes émigrés.

Le 6 septembre 1940, Cochet, général en retraite de l’armée de l’Air, fait imprudemment circuler un appel à la désobéissance civile, signé de sa main.

Le premier journal clandestin, autre que l’Humanité, n’apparaît qu’aux derniers jours de 1940. Libération, le futur Libération-Nord, de Christian Pineau et Robert Lacoste, sort, ronéographié le 1er décembre 1940 à 7 exemplaires !

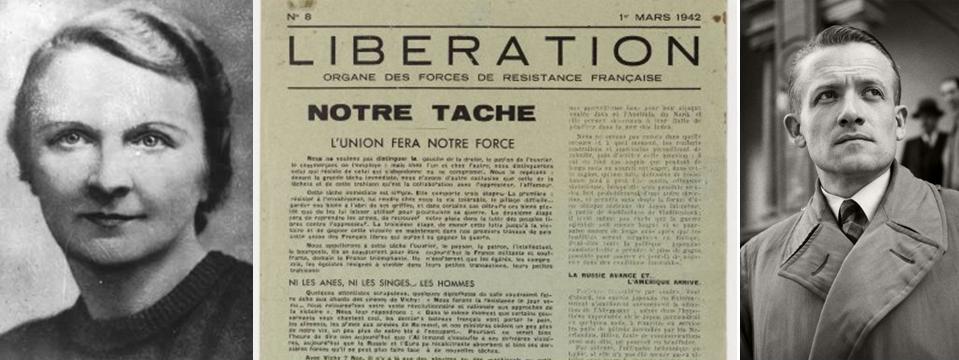

Bertie Albrecht, n° 6 de Libération Nord, Henri Frenay

Fin décembre, Henri Frenay et Bertie Albrecht entreprennent leurs premières initiatives.

L’armistice de 1918 ne doit plus être célébré

11 novembre 1920 – Agence Rol (Gallica.bnf.fr)

Le 11 novembre est officiellement commémoré depuis 1920, une journée de l’année importante pour les Français : les blessures de la guerre de 1914-1918 sont encore vivaces vingt ans plus tard. Les Allemands interdisent la célébration d’une défaite, les victimes de la guerre seront saluées le 1er novembre. Dès le 26 octobre, le secrétaire d’État à l’Instruction publique Georges Ripert avise les recteurs que le 11 novembre sera un jour travaillé comme les autres. Toute cérémonie ou démonstration publique est interdite le 11 novembre.

Les jours précédant le 11 novembre

La préfecture de police surveille le Quartier latin ; la propagande «anglophile et en faveur de l’ex-général De Gaulle» s’y manifeste : inscriptions à la craie, les « V », les croix de Lorraine et des tracts.

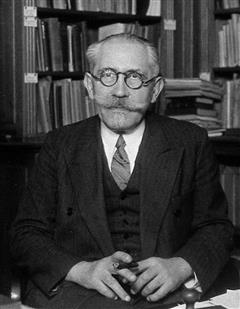

Les incidents sont fréquents dans les cinémas au moment de la projection des actualités. A la faculté de médecine et à la Sorbonne, la présence d’officiers allemands à un cours provoque le départ des étudiants. Des affrontements entre étudiants et soldats allemands dans les cafés du Quartier latin sont également relatés, au café d’Harcourt notamment. Un événement d’importance dans le monde universitaire, le professeur au Collège de France, Paul Langevin, 68 ans, antifasciste notoire, est arrêté le 30 octobre et emprisonné à la Santé (où il restera 40 jours). Une manifestation de protestation est organisée le 8 novembre.

Musée de la Résistance

Le 8 novembre, les abords du Collège de France sont bloqués par les dispositifs répressifs français et allemand. Une cinquantaine d’étudiants se réunissent à proximité place de la Sorbonne.

-----------------------------

Journal de Jean Guéhenno, 20 novembre 1940 : Je pense au vieux Langevin dans sa prison. Il est au droit commun, sans feu, sans lumière, - il y a pour le moment treize heures de nuit. Il a 72 ans, il a fait quelques-unes des plus belles découvertes modernes. Il était [..] un de ces savants qui pensent que leur science doit faire le bonheur du monde. Ce sont là tous ses crimes.

-----------------------------

Le 1er novembre, 20.000 personnes sont passées spontanément à l’Arc de triomphe où 500 bouquets ont été déposés.

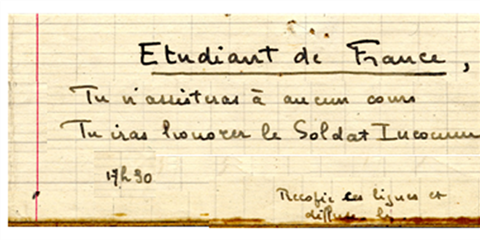

Cet autre tract circule depuis les premiers jours de novembre :

« Étudiant de France,

Le 11 Novembre est resté pour toi jour de Fête Nationale

Malgré l'ordre des autorités opprimantes, il sera Jour de Recueillement.

Tu n'assisteras à aucun cours

Tu iras honorer le Soldat Inconnu 17 h 30

Le 11 Novembre 1918 fut le jour d'une grande victoire

Le 11 Novembre 1940 sera le signal d'une plus grande encore

Tous les étudiants sont solidaires pour que Vive la France.

Recopie ces lignes et diffuse-les. »

La journée du 11 novembre 1940

Le premier incident ne se déroule pas devant la tombe du Soldat inconnu mais face à la statue de Georges Clemenceau, au rond-point des Champs-Elysées. A 5 h 30 du matin, André Weil-Curiel, Léon-Maurice Nordmann et Michel Edinger, membres du réseau du Musée de l'Homme, déposent une gerbe «en témoignage d'admiration envers l'homme qui ne voulut jamais capituler et ne désespéra pas de la Patrie». La gerbe est accompagnée d'une carte de visite géante - «Le Général de Gaulle à l'organisateur de la victoire» - et un ruban de la France Libre. Carte de visite et bouquets disparaissent vite au cours de la matinée en même temps que sont effectuées les premières arrestations.

En même temps, un autre témoignage gaulliste est érigé au lycée Janson-de-Sailly, une gerbe de fleurs en forme de croix de Lorraine.

Dans l’après-midi, les étudiants et lycéens convergent par petits groupes vers la place de l’Etoile. Vers 16h00, des petits groupes marchent sur les trottoirs des Champs-Elysées et aux abords de l’Arc de triomphe.

Vers 17h00, on estime leur nombre à 3.000 ; la manifestation, qui garde l’aspect de petits groupes dispersés, est à son apogée vers 17 h00. La Marseillaise retentit, on crie «Vive la France», « ive De Gaulle», «La France aux Français». La police française cherche à disperser les manifestants, procède aux premières arrestations. Des bagarres éclatent entre des manifestants et des jeunes pronazis français du Jeune Front et de la Garde Française, installés dans une boutique. La répression change de nature avec l’intervention de la Geheime Feldpolizei, à coups de crosse et par des tirs. Les manifestants se dispersent dans la confusion et vers 18 h 30 la manifestation est terminée, laissant une quinzaine de blessés dont cinq graves.

Cette photo des étudiants en bon ordre de l’Institut d’agronomie,

prise sur les Champs-Elysées, au croisement de la rue George V,

serait la seule de la manifestation.

Plus de 200 personnes sont arrêtées, en majorité des lycéens, par la police française ou directement par les Allemands et enfermées dans les prisons de la Santé, du Cherche-Midi et de Fresnes.

Jean Guéhenno : Vers 5h30, je suis allé le 11 novembre aux Champs-Elysées. J’ai vu des policiers français, sous les ordres des Allemands, enlever les fleurs que les passants avaient jetées au pied de la statue de Clemenceau. J’ai vu des soldats allemands charger, baïonnette au canon, les jeunes gens des écoles sur les trottoirs de l’avenue, des officiers les jeter à terre. Trois fois, j’ai entendu tirer des mitraillettes…

Après le 11 novembre

Dès le lendemain, le commandement allemand ordonne la fermeture de tous les établissements d’enseignement supérieur parisien ; les étudiants de province sont renvoyés dans leur foyer, les parisiens doivent pointer au commissariat chaque jour.

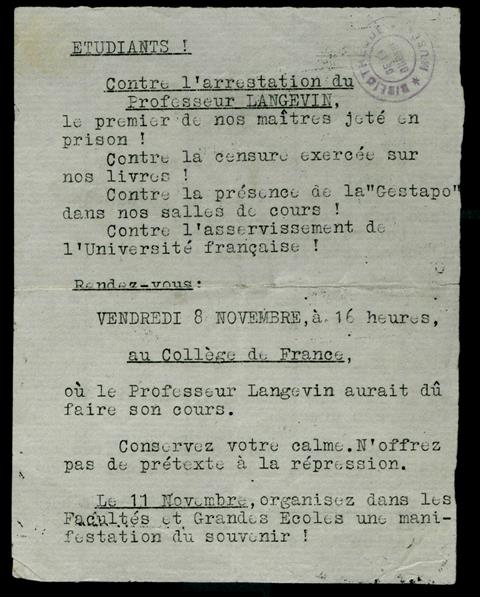

Le recteur Gustave Roussy, qui s’était efforcé de protéger l’Université de l’ingérence allemande, est démis de ses fonctions, remplacé par Jérôme Carcopino, directeur de l’Ecole Normale Supérieure.

Gustave Roussy en 1927

Les prisonniers sont libérés entre le 20 novembre et le 11 décembre, à l’exception de cinq personnes dont le professeur de sciences naturelles René Baudouin qui était porteur d’une croix de Lorraine en insigne. L’Université rouvre le 20 décembre.

Les proviseurs ont dorénavant la charge de vérifier la loyauté des enseignants (cf. 04) et la police procède à des arrestations préventives les jeudis et samedis après-midi au Quartier latin et aux Champs-Elysées.

Si la presse collaborationniste vilipenda l’irresponsabilité des jeunes, la presse clandestine salua le courage des manifestants : «Une jeunesse fière de ses traditions a osé dire tout haut ce que nous pensons tout bas : que la France ne sera jamais un pays d’esclaves ; ils ont crié leur espoir de voir bientôt la France reprendre son vrai visage».

Jean Guéhenno : 11 novembre 1941 : Toute manifestation est aujourd’hui interdite. On gardera les élèves dans les écoles jusqu’à sept heures du soir.

Plaque commémorative 156, Champs-Elysées

Pour en savoir plus :

Raymond Josse : La naissance de Résistance étudiante à Paris, la manifestation du 11 novembre 1940, Revue d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, 12e Année, No. 47 (Juillet 1962)

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-2-page-67.htm

Henri Frenay, la Nuit finira (Le livre de poche)

-----------------------------------------------

Extraits du journal d’Ernst Jünger sans rapport avec la manifestation …

… mais il s’est trouvé par deux fois près de la tombe du Soldat inconnu

20-21 mai 1941 : A midi, j’ai relevé, avec ma compagnie, la garde à l’hôtel Continental. Auparavant, rassemblement sur l’avenue de Wagram. J’y ai fait exécuter les maniements d’armes auxquels nous nous étions exercés durant tout un mois ; puis, j’ai fait défiler au pas de parade devant la tombe du Soldat inconnu. Nous sommes passés devant la statue de Clemenceau, qui avait bien prévu tout cela. Je lui ai fait un léger signe, comme entre augures.

6 octobre 1943 : Dans la soirée, promenade avec Husser, à qui j’avais donné rendez-vous devant la tombe du Soldat inconnu. Il me raconta sa vie pendant que nous longions le Bois vers la porte Maillot, avec retour par la place des Ternes. Son infortune, c’est de descendre d’un père juif, mais d’avoir été avec passion un soldat allemand et combattant de Douaumont. Deux choses à concilier difficilement longtemps dans les conditions actuelles. Aussi vit-il ici comme un homme qui a renié son ombre : sous un nouveau nom, une nouvelle identité, avec un nouveau passeport, celui d’un Alsacien décédé. Il habite dans un petit hôtel de Billancourt, et revient du bord de la mer où il gardait les moutons d’un nationaliste breton, à qui Hielscher l’avait recommandé. […] J’ai pris avec moi des lettres pour la femme de Husser, à qui je voudrais envoyer des petits colis, mais le difficile, c’est qu’on ne doit pas constater ni qu'elle est la destinataire, ni que son mari est l’expéditeur, ni que j’ai servi d’intermédiaire. La bassesse de ces associations de vétérans qui ont commencé par protéger dans la mesure du possible des camarades de régiment comme Husser, pour finalement les livrer au Demos. Hielscher, lui-même, alias Bogo, figure intellectuelle et ancien camarade de la Grande Guerre lui apprend, entre autres, les terribles conditions du ghetto de Lodz. Toutes les méthodes d’extermination, y compris faire marcher les victimes nues sur des plaques en fer dans lesquelles on fait passer un fort courant.

1940

Août 1944