03 - Août 1940 – Picasso s’installe aux Grands-Augustins

7, rue des Grands Augustins

Chapitres :

Picasso en 1940

Après son retour de Royan, Pablo Picasso loge quelque temps dans son appartement rue La Boétie, avant de s’installer totalement dans les pièces attenantes à son atelier rue des Grands-Augustins, celui où il avait peint Guernica. Il y restera durant toute l’Occupation.

Contrairement à plusieurs de ses amis, Max Jacob, Robert Desnos (cf. ci-dessous), il n’est pas inquiété par l’occupant ; il n’entre pas non plus dans la Résistance, comme René Char.

Pourtant, tout pourrait le condamner : révolutionnaire, proche des communistes, antifranquiste déclaré et l’une des figures de proue de cet art dégénéré tant détesté par les nazis (pas tous…). Sa grande renommée internationale le protège sans doute.

Les oeuvres de cette période

Beaucoup de portraits de Dora Maar, sa compagne

Et d'autres

Les visites, plus ou moins amicales

Il n’est pas pour autant à l’abri d’attaques et de mesures discriminatoires. Il n’échappe pas aux quolibets des critiques collabos, «Matisse à la poubelle», «Picasso à Charenton» ; il lui est interdit de présenter ses œuvres en public ; des agents de la Gestapo viennent lui rendre visite.

Picasso évoque ces visites : « Quelquefois il y avait des Boches qui venaient chez moi sous prétexte d’admirer mes tableaux. Je leur distribuais des cartes postales reproduisant Guernica et je leur disais : «Emportez-les. Souvenir ! Souvenir!»

Des officiers supérieurs, amateurs d’art, viennent aussi lui rendre visite, en civil, (voir ci-dessous l’extrait du journal d’Ernst Jünger), certains demandent incidemment des nouvelles de certaines de ses relations, le galeriste Paul Rosenberg par exemple… D’autres, faisant des remarques sur ses bronzes, ont cette répartie de la part du peintre : «Ils ne vous aideront pas à faire vos canons. – Non, répond l’un d’eux, mais ils pourraient en faire de petits » Une menace sans suite.

Une autre fois, un de ces visiteurs, voyant une reproduction de Guernica sur une table :

C’est vous qui avez fait ça ?

Non, c’est vous !

L’attitude intransigeante et indépendante de Picasso fit de lui un centre de gravité d'un monde où beaucoup étaient encore hébétés et inactifs.

Journal d’Ernst Jünger, 22 juillet 1942 : « Chez Picasso, cet après-midi. Il habite dans un vaste bâtiment dont certains étages ne servent plus, à présent, que de greniers et d’entrepôts. Cette maison de la rue des Grands-Augustins joue un rôle dans les romans de Balzac ; c’est là également qu’on a amené Ravaillac après son attentat. Dans l’un des angles, un étroit escalier aux marches de pierre et de vieux chêne s’élevait en spirales. Sur une étroite porte, une feuille de papier était fixée, où l’on avait écrit au crayon bleu le mot : « Ici. » Quand j’eus sonné, la porte me fut ouverte par un petit homme en simple blouse de travail, Picasso lui-même. Je l’avais rencontré autrefois quelques instants, et j’ai eu l’impression de voir un magicien, impression renforcée par un petit chapeau pointu de

couleur verte. Outre un logement exigu et des pièces de débarras, la demeure comprenait deux vastes greniers ; il utilisait, semblait-il, celui du dessous pour ses travaux de sculpture, et celui du haut pour peindre. Les sols étaient carrelés de petites briques formant un dessin de nid d’abeilles ; les murs, peints en jaune, étaient croisés de poutres de chêne sombre. Sous les plafonds également courait une noire ossature de chêne. […] Parmi les tableaux qui s’y trouvaient, j’ai aimé deux simples portraits de femme, et surtout un coin de rivage qui semblait, à mesure qu’on le contemplait, s’épanouir avec une vigueur croissante en tons rouges et jaunes. […] D’autres tableaux, comme une série de têtes asymétriques, m’ont fait une impression de monstruosité. Toutefois, à un talent aussi extraordinaire, quand on le voit se vouer à ses thèmes durant des années et des dizaines d’années, il faut reconnaître une valeur objective, alors même qu’elle échappe à notre propre compréhension. »

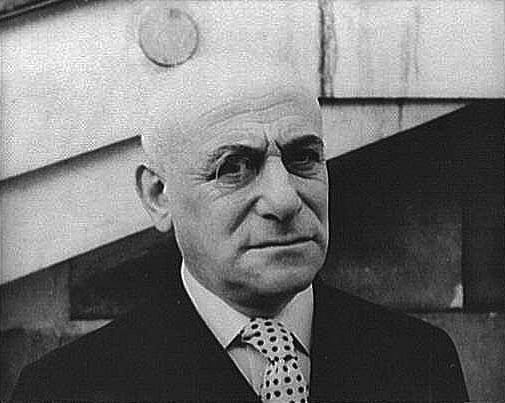

La mort de Max Jacob, l'ami de Pablo

Poète et dessinateur, mais aussi employé de bureau, il découvre Picasso par un tableau dans la vitrine d'une petite boutique de la rue Laffitte, un tableau de la période bleue, au tout début des années 1900. C'est le début d’une longue amitié, un peu déséquilibrée ; Max, le grand sensible, ne connaît pas la fortune de ses amis.

Max est juif mais, en décembre 1914, il a une vision du Christ, durant une séance de cinéma. Il se convertit alors au catholicisme en février 1915 et se fait baptiser au couvent de Sion, rue Notre-Dame des Champs, avec Pablo Picasso comme parrain.

Max Jacob en 1934 et devant l’abbaye de Fleury (Saint-Benoît)

Grand mystique et las de Paris, il se retire à Saint-Benoît-sur-Loire, près de l'abbaye bénédictine où il s'installe définitivement en 1936 pour y mener une vie quasi-monastique. Il se lie avec les gens du village, il écrit beaucoup, en particulier de longues méditations religieuses. Il enseigne le catéchisme. Mais, en 1942, il doit porter l'étoile jaune. Pas de jardin public, pas de café, de théâtre ou de cinéma pour lui. Ses droits d'auteur lui ont été confisqués.

A Saint-Benoît, il se sent en sécurité, survit en vendant ses manuscrits par correspondance, sans cesse recopiés. Il a dû vendre tous les tableaux offerts par ses amis peintres. Tous les membres de sa famille ont été arrêtés, certains torturés, tous déportés : "Je me persuade doucement qu'on en viendra à fusiller tous les Juifs en masse."

Le 24 février 1944, trois jours après l'exécution des «terroristes» de l'Affiche rouge, deux jours après l'incarcération de Robert Desnos à Fresnes, trois gestapistes descendent d'une traction à Saint-Benoît. Ils ont le plus grand mal à embarquer Max ; alertés, les habitants se sont regroupés devant l'abbaye, mais en vain. Avant qu la portière se referme, Max chuchote "Prévenez Picasso à Paris".

Enfermé dans la prison d'Orléans, il écrit à ses amis de Paris, les suppliant de le sauver. Mars 1944, il est à Drancy ; il a pris froid. Cocteau se démène. Les amis de Max finissent par obtenir l'élargissement mais il est trop tard. Max s'est écroulé dans la vaste cour, il meurt d'une bronco-pneumonie dans l'infirmerie le 5 mars 1944.

Le tragique destin de Robert Desnos

Né avec le siècle, ce fils de mandataire aux Halles se voue à la poésie dès l’âge de 18 ans.

En 1922, il rejoint l'aventure Surréaliste ; le premier à s'adonner aux grands sommeils surréalistes, il déclame, écrit les mots jaillis de l'inconscient, dont il ne se souvient plus une fois éveillé. Mais il faut bien vivre, les emplois se succèdent, comptable, courtier de publicité, journaliste dans une presse qu’il dénonce «Un journal s'écrit-il avec de l'encre ? Peut-être, mais il s'écrit surtout avec du pétrole, de la margarine, du ripolin, du charbon, du caoutchouc, voire ce que vous pensez… quand il ne s'écrit pas avec du sang ! »

Face à la montée du fascisme, son engagement politique ne va cesser de croître, renonçant à son pacifisme.

Puis arrive l’Occupation. Chaque jour, il se rend au Petit Catalan, restaurant de la rue des Grands-Augustins, pas pour manger, il n'en a pas les moyens, mais pour chercher des restes pour le chat de sa compagne, Youki. "Ils sont foutus", dit-il en entrant, puis passe d'une table à l'autre en racontant des blagues.

En juillet 1942, il fait partie du réseau AGIR ; il transmet à l'I.S. (Intellignece Service) des informations confidentielles parvenues à Paris-Soir : mouvements de troupe, noms de hauts fonctionnaires allemands, tout en fabriquant des faux papiers pour des Juifs ou des résistants en difficulté.

Il se rapproche du réseau Morhange. Dès lors, aux missions de renseignements s'ajoutent des missions bien plus directes et violentes.

Le 22 février 1944, un coup de téléphone l'a averti de l'arrivée imminente de la Gestapo ; deux membres de son groupe sont arrêtés. Desnos refuse de fuir de crainte qu'on emmenât Youki à sa place. Il a débarrassé sa bibliothèque de tous les documents compromettants, sauf un dans la reliure duquel se trouve un papier avec des noms, le premier est celui d'Aragon. On le prévient : "Prenez un vêtement chaud, là où vous allez les nuits seront longues et froides." Il est interrogé rue des Saussaies et transféré à Fresnes puis Compiègne et enfin Flossenburg.

Déporté :

En mai 1944 , il se trouve à Flöha en Saxe où il y a une usine reconvertie pour carlingues de Messerschmidt. Desnos écrit de nombreuses lettres à Youki : "j'aurais voulu t'offrir 100.000 cigarettes blondes, 12 robes des grands couturiers, l'appartement rue de Seine, une automobile, la petite maison de la forêt de Compiègne et un petit bouquet à quatre sous. En mon absence, achète toujours les fleurs, je te les rembourserai. Le reste, je te le promets pour plus tard."

Le 14 avril 1945 sous la pression des alliés, le kommando de Flöha est évacué. Le lendemain, 57 d'entre eux sont fusillés. D'autres sont acheminés à Theresienstadt, en Bohême, où le typhus fait rage.

Le 3 mai 1945, les SS prennent la fuite ; cinq jours plus tard, l'Armée rouge et les partisans tchèques pénètrent dans le camp. Quelques médecins et infirmiers cherchent à sauver ceux qui peuvent l'être encore. Sur une paillasse, tremblant de fièvre, Desnos n'est plus qu'un matricule.

Des semaines plus tard, un étudiant tchèque, Joseph Stuna lit sur la liste des malades Robert Desnos, né en 1900, nationalité française. Il sait qui est ce Desnos, se met à sa recherche au milieu de 240 « squelettes vivants ». Appelant à l'aide l'infirmière Aléna Tesarova, qui parle mieux le français que lui, Stuna. « Oui, oui, Robert Desnos, le poète, c'est moi. »

Le 8 juin, les yeux du "rêveur éveillé" se ferment pour toujours ; il est enterré au cimetière du Montparnasse.

Sources :

Roland Penrose - Piccaso (Flammarion)

Ernst Jünger – Journaux parisiens (ed. Christian Bourgois)

Les Aventuriers de l’Art moderne (DVD Arte)