05 : Victorine Meurent, l’Olympia

1, boulevard de Clichy

05 - Manet - Portrait de Victorine Meurent, 1862 (Museum of Fine Arts, Boston)

Elle est née en 1844 à Paris dans une famille d'artisans, sa mère est modiste et son père patine les bronzes. En 1860, elle s'inscrit comme modèle dans l'atelier-école du peintre académique Thomas Couture, qui a Edouard Manet pour élève (cf.04) ; l’atelier Couture est-il le lieu de leur rencontre ? Quoi qu’il en soit, c’est dans l’atelier du peintre Alfred Stevens qu’elle pose en 1862 pour celui qui la rendra célèbre : Melle V. en costume d’espada, Manet utilise les décors et costumes présents sur place, qui avaient été déposés par une troupe de théâtre madrilène de passage :

Mademoiselle V en costume d'espada, 1862, Metropolitan Museum of Art, New-York

Bien qu’elle pose ensuite pour d’autres peintres, dont Edgar Degas, l’image du modèle reste aujourd'hui étroitement associée à l'œuvre de Manet, pour qui elle sert de modèle de 1862 à 1873. La Femme au perroquet, La Joueuse de guitare, instrument dont elle jouait et qu’elle enseignait, La Chanteuse de rue, La Partie de croquet et d’autres, dont Le Chemin de fer (cf.27). C’est elle probablement qui est représentée dans le Fifre, se substituant à un jeune soldat qui ne pouvait pas garder la pose.

La joueuse de guitare, 1866, Farmington, Hill–Stead Museum

La Femme au perroquet - 1866 - Metropolitan Museum of Art, New-York

Mais ce sont surtout deux tableaux qui vont consacrer la célébrité de la jeune femme :

1863 : Le Déjeuner sur l’herbe (1863)

Le Déjeuner sur l'Herbe, musée d’Orsay, 1863

« Il paraît qu'il faut que je fasse un nu. Eh bien je vais leur en faire, un nu »

Commencé en 1862, il est achevé l’année suivante.

Une scène de pique-nique, une femme nue regarde le public avec deux hommes habillés et, en arrière-plan, une autre femme se baigne à peine voilée.

Au premier plan, Victorine Meurent, au centre, le sculpteur hollandais Ferdinand Leenhoff, frère de Suzanne, que Manet épousera sur le tard (cf.12), l'homme accoudé est Eugène Manet, le frère d’Edouard, et la femme se baignant est Alexandrine Meley, future Mme Zola.

Composition classique, les personnages s’inscrivent dans un triangle.

Manet se serait inspiré de baigneuses vues à Argenteuil sortant de l’eau et, par ailleurs, d’une œuvre du Titien, le Concert champêtre ; son tableau peut aussi être rapproché de La Partie carrée de Watteau (c’est ainsi que Manet appelle sa toile).

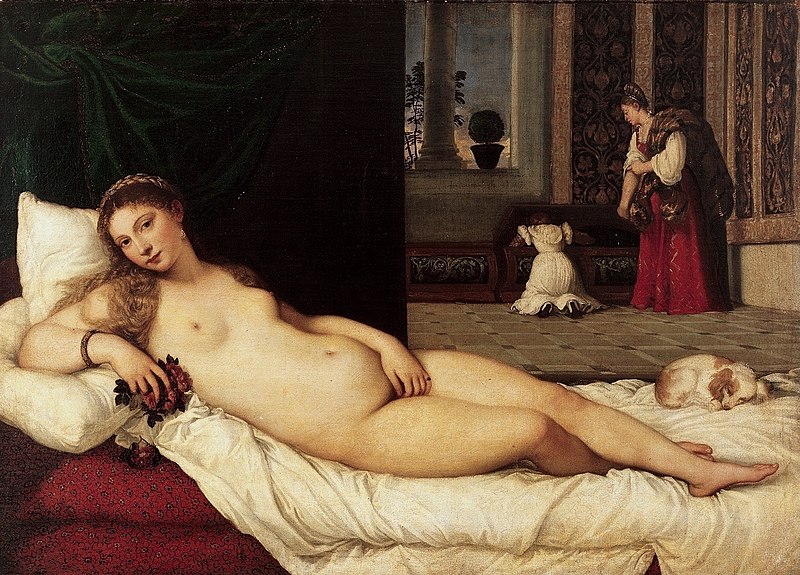

Titien - Le Concert champêtre, 1509, musée du Louvre

Watteau – La Partie

carrée, 1713, Musée des Beaux Arts de San Francisco

Exposé au Salon de 1864, le tableau fait scandale. Manet bouscule le bon goût bourgeois et met au jour son hypocrisie ; cette femme nue assise avec désinvolture au milieu du bois, entre deux dandys habillés, transgresse la convention qui autorise les nudités sous couvert de sujets historiques ou mythologiques. Ajouter à cela qu’elle regarde sans pudeur le spectateur, qu’à côté d’elle vêtements et restes du pique-nique sont en désordre (on y voit des coquilles d’huîtres réputées aphrodisiaques) alors qu’une autre femme à peine voilée, se baigne langoureusement ou bien prend soin de se laver après l'acte sexuel, telle une prostituée.

Bon nombre des bourgeois spectateurs sont face à la crudité de leur sexualité, sans aucun romantisme apprêté. C’est une véritable provocation.

Cette œuvre est non seulement une atteinte aux bonnes mœurs mais aussi un scandale esthétique par la brutalité du style, l’absence de dégradés, les traces de coups de pinceau et la taille de la baigneuse faussant la perspective.

« Ce qu'il faut voir dans le tableau, ce n’est pas un déjeuner sur l'herbe, c'est le paysage entier, avec ses vigueurs et ses finesses, avec ses premiers plans si larges, si solides, et ses fonds d'une délicatesse si légère ; c'est cette chair ferme modelée à grands pans de lumière, ces étoffes souples et fortes, et surtout cette délicieuse silhouette de femme en chemise qui fait dans le fond, une adorable tache blanche au milieu des feuilles vertes, c’est enfin cet ensemble vaste, plein d'air, ce coin de la nature rendu avec une simplicité si juste, toute cette page admirable dans laquelle un artiste a mis tous les éléments particuliers et rares qui étaient en lui» Emile Zola

Le « Déjeuner » est une étape de premier ordre dans l’évolution de la peinture.

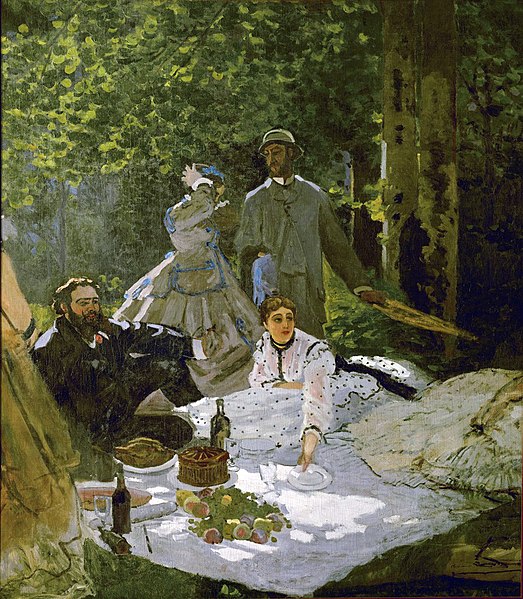

Claude Monet, deux ans plus tard, répond à Manet mais avec une mise en scène plus acceptable où s’imposent les effets de lumière. En 1961, Picasso peindra une trentaine de variations du tableau.

Monet Déjeuner sur l'herbe, 1865, musée d’Orsay

Un an plus tard, Manet récidive avec Olympia (1865)

Olympia, 1864, musée d'Orsay

Un scandale encore plus retentissant.

Une femme nue allongée sur un divan, posée sur deux oreillers satinés, le pied gauche chaussé d'une mule et la main gauche cachant son sexe.

Une femme noire présente un bouquet de fleurs ; sa main droite ouvre l'emballage. Dans le coin, un chat noir la queue dressée.

Et, encore une fois, une femme nue qui défie du regard le spectateur.

Dans le livret du Salon, le texte du critique et ami, Zacharie Astruc :

« Quand, lasse de songer, Olympia s'éveille

Le printemps entre au bras du doux messager noir ;

C'est l'esclave, à la nuit amoureuse pareille,

Qui vient fleurir le jour délicieux à voir ;

L'auguste jeune fille en qui la flamme veille... »

Là encore, Manet s’est inspiré du Titien, La Vénus d’Urbin, pose et mise en scène identique, ainsi que de la Maja desnuda, de Goya, qui fixe également le spectateur.