31 : Vendredi 31 juillet 1914 – Ils ont tué Jaurès

Café du Croissant, 146, rue Montmartre (2e)

Sommaire :

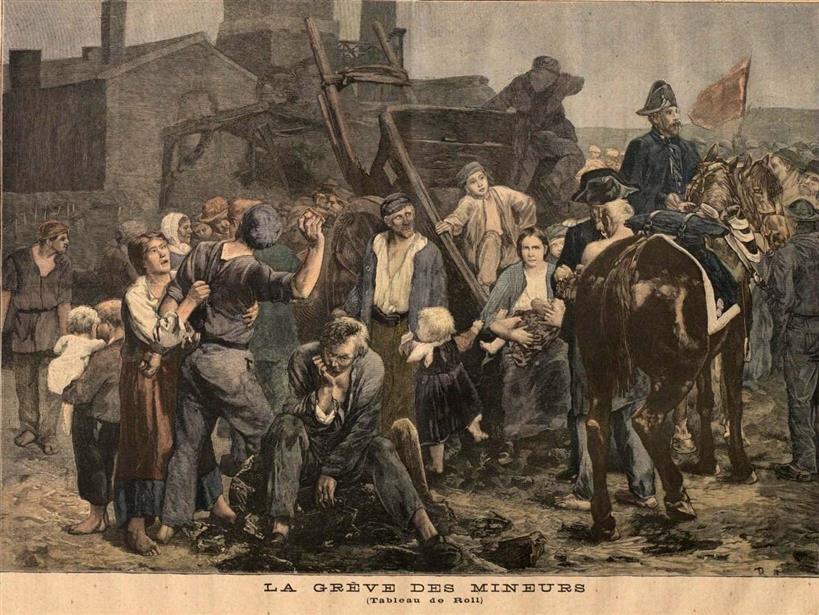

La grève des mineurs de Carnaux

Le socialisme selon Jaurès, l'accomplissement de la République

Jaurès n'est pas un pacifiste à tout prix

La « République du Croissant »

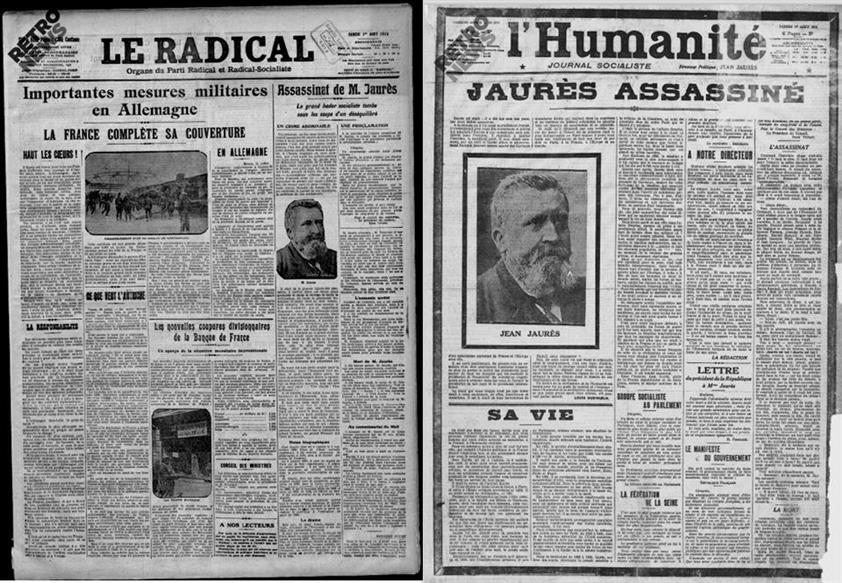

Le 16 mars 1914, Henriette Caillaux tue Gaston Calmette, le directeur du Figaro, par crainte que le passé sentimental de son couple soit étalé sur la place publique (cf.30). Le 28 juin 1914, l’archiduc d’Autriche-Hongrie,François-Ferdinand, est tué à Sarajevo par Gavrilo Princip, nationaliste serbe. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès est abattu par un extrémiste nationaliste dans le café du Croissant.

Ces trois coups de revolver entraîneront la France et l’Europe dans la grande tragédie de la Première Guerre mondiale.

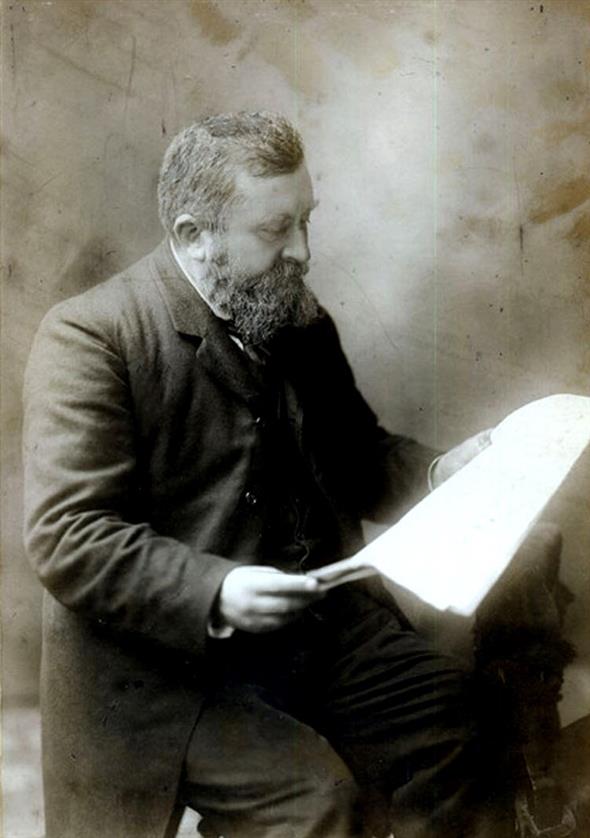

Jean Jaurès

Un enfant de la petite bourgeoisie né en 1859 à Castres ; son père est négociant et propriétaire d’une petite exploitation agricole, sa mère est issue d’une famille industrielle. Un brillant élève reçu premier en philosophie à l’Ecole Normale Supérieure, devant Henri Bergson.

Professeur à Albi, il épouse Louise Bois ; le couple aura deux enfants, Madeleine et Louis qui s’engage à 17 ans en 1915 et trouve la mort dans l’Aisne en juin 1918.

A 26 ans, Jaurès est élu député à Albi et se retrouve le benjamin de la Chambre. C’est alors un républicain modéré qui siège dans le camp des « opportunistes » de Jules Ferry.

Un homme de centre-gauche qui vote contre l’amnistie des délits politiques des Communards ; il est convaincu du bien fondé de la colonisation et vote les crédits pour le corps expéditionnaire au Tonkin : l’homme socialiste n’est pas encore né, attendons quelques années...

La grève des mineurs de Carmaux

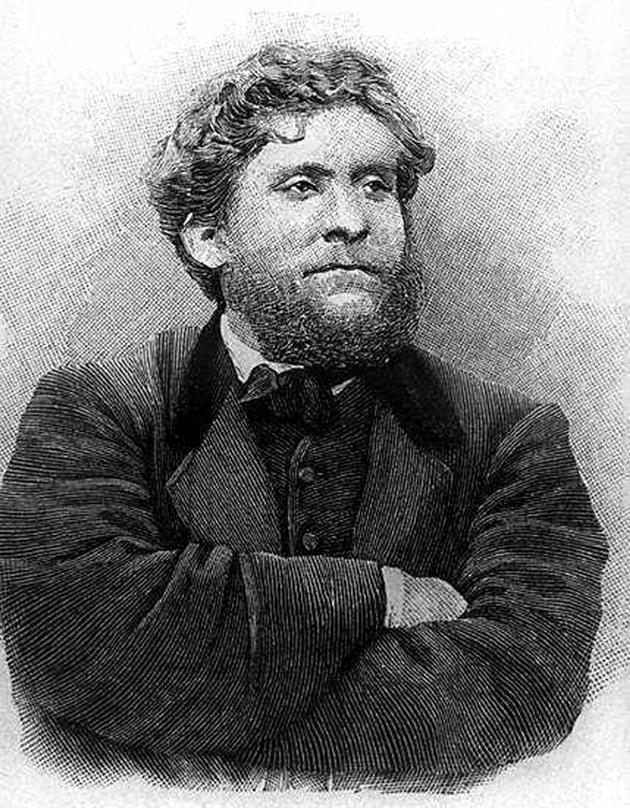

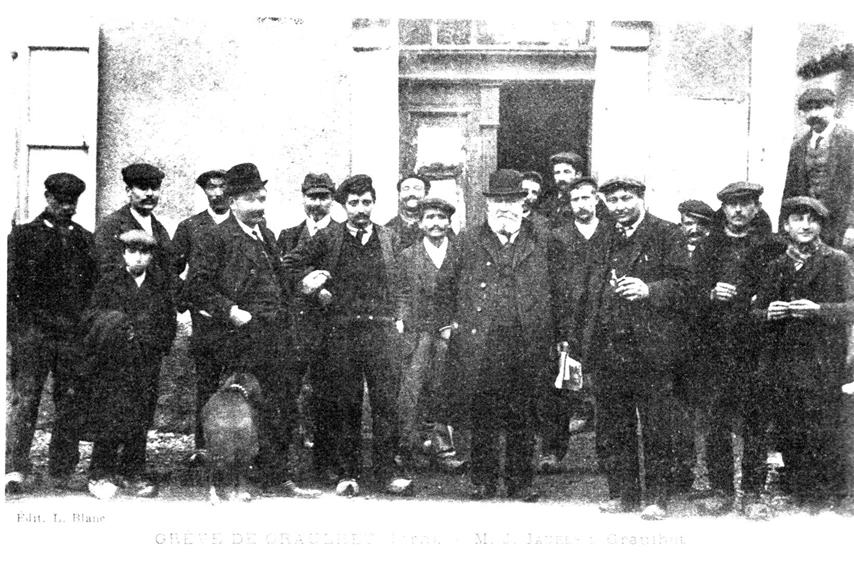

Jaurès à l’époque de la grève de Carmaux

En 1892, Jaurès n’est plus député quand éclate la grève des mineurs de Carmaux. L'origine du conflit est le licenciement de Jean-Baptiste Calvignac, ouvrier mineur, leader syndical et socialiste qui venait d'être élu maire de Carmaux. La "Compagnie des Mines", dirigée par le baron Reille et son gendre, le marquis de Solages, l’a licencié sous prétexte d’absences répétées (dues à ses obligations d’élu). Ce licenciement est considéré par les mineurs comme une remise en cause du suffrage universel.

Les autorités républicaines envoient l'armée (1.500 soldats) au nom de la « liberté du travail » ; plusieurs grévistes sont arrêtés.

Jaurès, ainsi que le radical Clemenceau et le socialiste Millerand, soutiennent les grévistes et dénoncent les méthodes musclées du gouvernement. Sous la pression de la grève et de Jaurès, le gouvernement arbitre le différend au profit de l'ouvrier Calvignac. Jaurès est alors désigné par les ouvriers du bassin pour les représenter à la Chambre. Il est élu comme socialiste indépendant en lieu et place du marquis de Solages.

C’est avec la grève des mineurs de Carmaux que Jaurès adhère définitivement au socialisme.

Le socialisme selon Jaurès, l’accomplissement de la République

Du marxisme, Jaurès retient le danger de la concentration inhérente au capitalisme, la nécessité de l’unité du prolétariat, au-delà des frontières.

Il est éminemment républicain, attaché aux institutions, fidèle aux idées humanistes de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et aux valeurs de la Révolution française (dont il fut l’historien). Il n’est pas collectiviste, mais plutôt défenseur de la propriété privée dont il souhaite la démocratisation ; il combat la logique libérale des intérêts individuels.

« Car le prolétariat, […] ce n’est pas seulement la cité, c’est l’atelier, c’est le travail, c’est la production, c’est la propriété qu’il veut organiser selon le type républicain. À un système qui divise et qui opprime, il entend substituer une vaste coopération sociale où tous les travailleurs de tout ordre, travailleurs de la main et travailleurs du cerveau, sous la direction de chefs librement élus par eux, administreront la production enfin organisée » - extrait du « Discours de la jeunesse », 1903.

Quelques citations :

Parce que le milliardaire n'a pas récolté sans peine, il s'imagine qu'il a semé.

Le premier des droits de l'homme c'est la liberté individuelle, la liberté de la propriété, la liberté de la pensée, la liberté du travail.

La propriété foncière est mère d'inégalité et de brutalité.

Quand les hommes ne peuvent changer les choses, ils changent les mots, ou encore, n'ayant pas la force d'agir, ils dissertent.

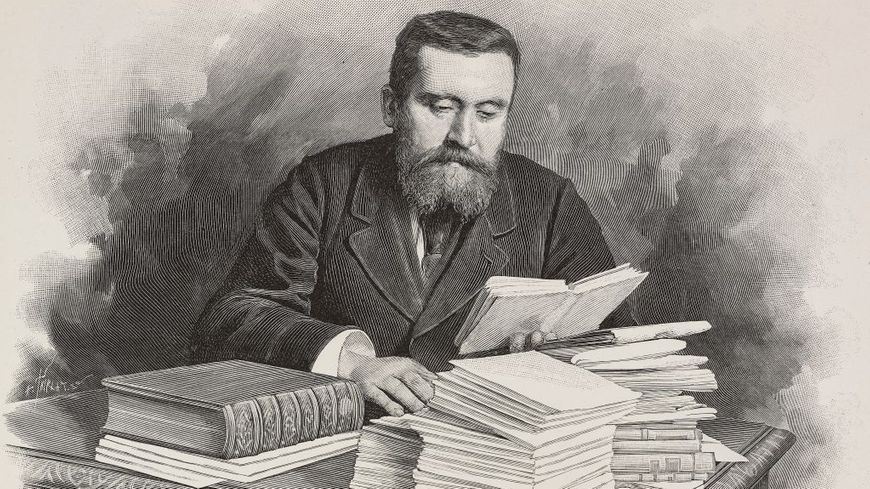

Jaurès 1893-1914

Son itinéraire politique montre que l’on peut mener une grande action politique, sans avoir jamais appartenu à aucun gouvernement. Quelques-unes des actions et paroles de celui qui est considéré comme le fondateur du socialisme en France : il milite avec ardeur contre les « lois scélérates », visant à réprimer le mouvement anarchiste (cf.29). Il défend la liberté de la presse en s’insurgeant, entre autres, contre la censure du Père Peinard, journal anarchiste qui n’a pourtant pas épargné les socialistes.

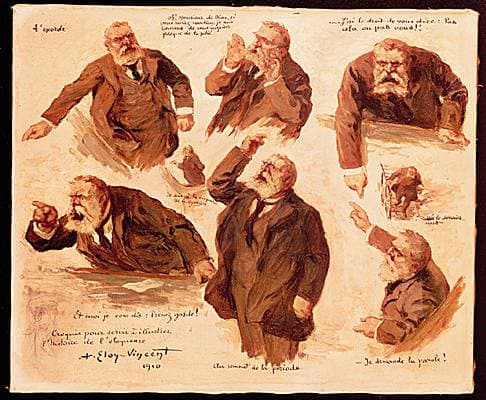

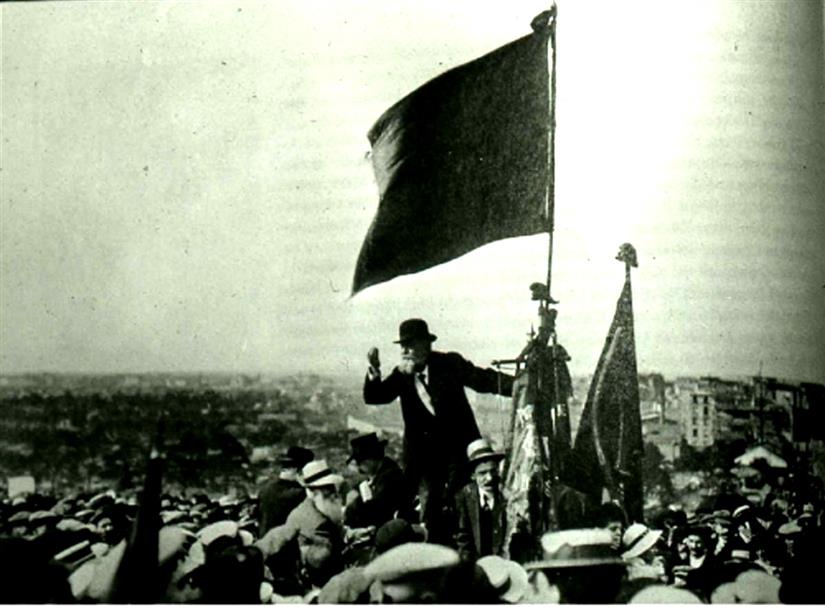

Jaurès à la tribune – Eloy Vincent

Après les mineurs de Carmaux, il prend la défense des verriers d’Albi puis, plus tard en 1907, celle des vignerons du Midi, cause de violents affrontements oratoires avec Clemenceau.

Il est évidemment favorable à l’abolition de la peine de mort lorsqu’elle est débattue à l’Assemblée (cf.25) ; la peine de mort « inutile et odieuse », « la peine de mort est contraire à ce que l'humanité depuis deux mille ans a pensé de plus haut et rêve de plus noble ».

En 1905, lors du Congrès du Globe à Paris qui unifie les différentes sensibilités socialistes de France, il fonde la SFIO, dont il partagera la direction avec le marxiste Jules Guesde.

Réélu député de Carmaux de 1902 jusqu’à sa mort, son art oratoire qui n’a pas d’égal le désigne naturellement comme porte-parole de son groupe.

Il défend ardemment la politique du Bloc des gauches, participe à la rédaction de la loi de séparation des Églises et de l'État de décembre 1905 (« la République c'est le droit de tout homme, quelle que soit sa croyance religieuse, à avoir sa part de la souveraineté »).

Bien entendu, il défend le principe de l’impôt sur le revenu (cf.30).

Dix-neuf ans avant le génocide, il dénonce l’indifférence face aux massacres des Arméniens par le Sultan.

Jaurès et l’affaire Dreyfus

Lorsque éclate l’affaire, Jaurès n’a pas de doutes sur la culpabilité du capitaine : « le capitaine Dreyfus, convaincu de trahison par un jugement unanime, n'a pas été condamné à mort, et le pays voit qu'on fusille sans pitié de simples soldats coupables d'une minute d'égarement, de violences ».

Jaurès est dans la ligne de son camp, guidé par une idée forte : c’est une lutte entre deux camps ennemis, oppresseurs militaires et exploiteurs juifs, une lutte dans laquelle les ouvriers n’avaient pas à prendre parti, « ni Esterhaziens ni Dreyfusards ». Les seules victimes sont celles de la classe ouvrière.

Le leader socialiste met du temps avant d’adhérer au camp dreyfusard et la visite de Bernard Lazare n’y fait rien. C’est à partir de fin 1897 qu’il doute, comme le confirme Péguy après sa visite : il est convaincu de la collusion pour sauver le « uhlan » (Esterhazy).

Le « J’accuse » de Zola, publié le 13 janvier 1898, ne le fait pas encore basculer : il admire la hardiesse de l’écrivain mais il peut se tromper « tant que le huis clos sera maintenu, nous ne le saurons pas. » Puis : « qu’il me permette de le lui dire. Il ne peut isoler son acte du milieu social où il se produit. Or, derrière lui, derrière son initiative hardie et noble, toute la bande suspecte des écumeurs juifs marche, sournoise et avide, attendant de lui je ne sais quelle réhabilitation indirecte, propice à de nouveaux méfaits…. ».

Deux événements vont libérer la parole de Jaurès : sa non réélection à la Chambre et la révélation du « faux Henry », document falsifié par le commandant Henry, ex chef des renseignements, sensé accréditer la culpabilité de Dreyfus.

Son engagement est complet à partir de juillet 1898 ; il n’est donc pas le plus précoce des socialistes dreyfusards.

Jaurès à Lille en 1900 : « Lorsqu’une petite minorité bourgeoise, contre l’ensemble de toutes les forces de mensonges déchaînées, a essayé de crier justice et de faire entendre la vérité, c’était le devoir du prolétariat de ne pas rester neutre, d’aller du côté où la vérité souffrait, où l’humanité criait. »

Jaurès rend visite aux mégissiers de Grauhlet ; une grève qui va durer 147 jours (1909)

Jaurès n’est pas un pacifiste à tout prix

En 1910, il rédige une proposition de loi préconisant une organisation de la Défense nationale fondée sur la préparation militaire de l’ensemble de la nation. Pour lui, la guerre peut être acceptée dès lors que les peuples auront tout fait pour défendre la paix par toutes les possibilités. Il est partisan d’une guerre défensive, une guerre menée par des « forces morales ». Une nation sait alors pourquoi elle lutte, à l’image des volontaires de 1792, et à la condition de ne pas laisser aux militaires la maîtrise des choix politiques. S’il n’avait pas été assassiné, Jaurès aurait soutenu la guerre défensive contre l’Allemagne, il l’a écrit en 1911.

Il mène cependant une vigoureuse campagne contre la loi des trois ans de service militaire dont le point d’orgue est le rassemblement de 150.000 personnes au Pré-Saint-Gervais le 25 mai 1913.

25 mai 1913 sur la Butte du Chapeau Rouge

Face à la montée des nationalismes et des rivalités entre les grandes puissances, son combat en 1914 est d’empêcher la guerre par tous moyens. Il s’élève contre l’apathie des dirigeants français et leur état de soumission à l’allié russe ; le précédent de la guerre des Balkans en 1912-1913 le prouve, l’Europe est « au bord de l’abîme ».

C’est une course contre la montre ; il se rend à Bruxelles les 29 et 30 juillet 1914 auprès de l’Internationale ouvrière pour rappeler le mot d’ordre de grève générale en cas de déclenchement de la guerre. Il s’agit de pousser les dirigeants allemands et français à agir sur leurs alliés.

Mais en juillet, depuis de longs mois, la presse nationaliste et les Maurras, Léon Daudet se déchaînent contre Jaurès « le général qui commanderait de coller au mur le citoyen Jaurès et de lui mettre à bout portant le plomb qui lui manque dans la cervelle, pensez-vous que ce général n’aurait pas fait son plus élémentaire devoir ? »

De quoi tourner la tête à certains nationalistes bellicistes et revanchards. Parmi eux, un certain Raoul Villain.

Raoul Villain

Ce fils d’un greffier de tribunal a une lourde hérédité : sa mère et sa grand-mère maternelle ont souffert d’aliénation mentale. C'est durant l'enterrement de cette dernière, devant sa tombe, qu'il déclare : « il y a des gens qui font le jeu de l’Allemagne et qui méritent la mort ! », et ce, peu de temps avant l'assassinat.

Sa fiche de police le décrit ainsi : « avant son service militaire considéré comme un jeune homme très sérieux, très doux, bien éduqué », il « n'avait aucune mauvaise fréquentation, n'allait ni au café, ni aux spectacles ». Après divers boulots, il est surveillant suppléant dans un collège. Doux et poli avec tout le monde, il ne se lie cependant avec personne.

En juin 1914, il a 29 ans et s’est inscrit à l’École du Louvre pour y étudier l'archéologie mais « depuis sept ans, le père ne parle de son fils Raoul qu'avec tristesse, il est devenu exalté, instable, atteint de mysticisme religieux » ; il adhère à un groupuscule d’extrême droite, la ligue des jeunes amis de l’Alsace-lorraine, proche de l’Action française.

Raoul Villain se met peu à peu en tête de tuer Jaurès, sans l’avoir jamais vu ; il mûrit son acte tout au long du mois de juillet. Ayant acquis un revolver Smith & Wesson, il s’exerce au tir et commence à traquer le chef socialiste, griffonnant des notes incohérentes sur ses habitudes.

L’assassinat

Lorsqu’il rentre à Paris, le 30 juillet dans l’après-midi, Jean Jaurès apprend que la Russie mobilise. À la tête d’une délégation socialiste, il obtient vers 20 heures une audience auprès de Viviani, le Président du conseil, qui lui révèle l’état d’avancement de la préparation des troupes aux frontières. Jaurès l’implore d’éviter tout incident avec l’Allemagne. Viviani lui répond qu’il a ordonné aux troupes françaises de reculer de dix kilomètres par rapport à la frontière afin d’éviter tout risque d’incident avec l’Allemagne.

Ce vendredi 31 juillet 1914, Jaurès continue son combat pour empêcher l’entrée de la France en guerre, d’abord à la Chambre des députés puis au ministère des Affaires étrangères. Au même moment Viviani reçoit l’ambassadeur allemand venu communiquer l’ultimatum de son gouvernement à la France : elle doit faire savoir avant le 1er août à 13 heures si elle se solidarise ou non avec la Russie.

En fin de journée, il se rend au journal L’Humanité pour préparer un article qu’il veut être un nouveau J’accuse.

Après 21 heures, il sort dîner au café du Croissant avec ses collaborateurs ; il s’assied à une table, côté rue du Croissant, le dos à une fenêtre ouverte, séparée de la rue par un simple rideau. Un consommateur demande à Raymond Vélu, le serveur : « c’est bien Jaurès ? » le garçon acquiesce sans s’étonner, ce n’est pas la première fois qu’on vient dans le café pour voir le tribun. Raoul Villain sort et se dirige vers la fenêtre derrière laquelle Jaurès grignote une tarte aux fraises. Un journaliste montre une photo de sa fille. « Quel âge a-t-elle ? » demande Jaurès. Le rideau s’écarte, un ou deux coups de feu. Jaurès s’effondre, frappé à la tête. Un cri : « Ils ont tué Jaurès ! ». Il meurt sur le coup.

Reconstitution de l'assassinat selon le témpoignage d'une personne présente (ARTE.TV)

Le soir même devant le café

Le lendemain, le président Poincaré fait porter un message de condoléances à madame Jaurès et le gouvernement fait placarder une affiche condamnant l’assassinat, alors qu’au même moment on colle les affiches blanches d’appel à la mobilisation générale.

Les proches du leader sont bouleversés et les nationalistes se réjouissent bruyamment dans la rue.

La guerre est déclarée le 3 août ; le lendemain, l’Angleterre déclare la guerre à son tour.

Procès

Dès le coup de feu, un metteur en page de L'Humanité poursuit Villain, l'assomme d’un coup de sa canne et l'immobilise au sol avec l'aide d'un policier. Le meurtrier déclare avoir agi en solitaire pour « supprimer un ennemi de son pays ». Cette thèse de l’acte isolé est reprise telle quelle dans l’acte d’accusation dressé le 22 octobre 1915.

Villain passe toute la guerre derrière les barreaux ; après cinquante-six mois de détention préventive, il a la chance de n’être jugé qu’en mars 1919, dans un climat d’ardent patriotisme. Ses avocats mettent en avant sa démence. Il est acquitté le 29 mars par onze voix sur douze, un juré ayant même estimé qu’il avait rendu service à sa patrie.

La veuve de Jaurès est condamnée aux dépens (au paiement des frais du procès) ! Anatole France crie au scandale.

Quinze jours plus tôt, le 3e conseil de guerre de Paris condamnait à la peine de mort Émile Cottin, l’anarchiste qui avait blessé de plusieurs balles Clemenceau le 19 février précédent.

Raoul Villain s’exile alors sur l’île d’Ibiza. Il sera exécuté par les républicains peu après le début de la guerre d’Espagne, pour espionnage au profit de l’armée franquiste. Cottin sera, pour sa part, grâcié et libéré ; il rejoindra les brigades internationales et tombera sous les balles franquistes.

La « République du Croissant »

C’est ainsi que l’on nomme le quartier où s’est concentrée l’essentiel de la presse à Paris, situé autour de la rue Montmartre et du faubourg Montmartre. Dans la rue du Croissant, Emile de Girardin installe le siège de La Presse, prototype de la presse moderne, dont les revenus reposent en partie sur la publicité.

En 1900, le quartier abrite une centaine d’imprimeries de toutes tailles et les messageries d’où partent chaque jour les légendaires crieurs de journaux.

Parmi les titres citons L’Illustration, au 60 rue Richelieu depuis 1857 : le plus grand magazine français où l’image puis la photographie priment. Son concurrent direct, Le Monde illustré, a sa rédaction 15 boulevard des Italiens. Au 10, rue Saint-Joseph jusqu’en 1884, se trouve Le Radical qui devient plus tard l’organe de Joseph Caillaux (cf.30), remplacé en 1897 par l’Aurore ; Zola y publie son J’accuse. Non loin de là : La Lanterne d’Henri Rochefort et La Justice de Clemenceau.

L’Humanité : Jean Jaurès publie ses papiers sur l’innocence de Dreyfus dans les colonnes de La Petite République, avant de fonder L’Humanité en 1904. On y lit des articles signés Anatole France, Octave Mirbeau ou Jules Renard ; ce dernier dira d’ailleurs de Jaurès qu’il « avait les poings pleins d’idées ». La rédaction s'installe 110, rue de Richelieu puis 27, rue du Croissant avant de rejoindre le 142, rue Montmartre le 24 juillet 1913.

Extrait du dernier article de Jaurès dans L’Humanité :

« Le plus grand danger à l’heure actuelle n’est pas, si je puis dire, dans les événements eux-mêmes. […] Il est dans l’énervement qui gagne, dans l’inquiétude qui se propage, dans les impulsions subites qui naissent de la peur, de l’incertitude aiguë, de l’anxiété prolongée »

Mairie de Champigny, le marbre sur lequel s’est effondré Jaurès

Compléments :

Jaurès, les socialistes et l'Affaire Dreyfus - (jaures.eu)

Jean Jaurès, biographie | L'affaire Dreyfus (affaire-dreyfus.com)