28 : mardi 22 août 1911 : On a volé la Joconde

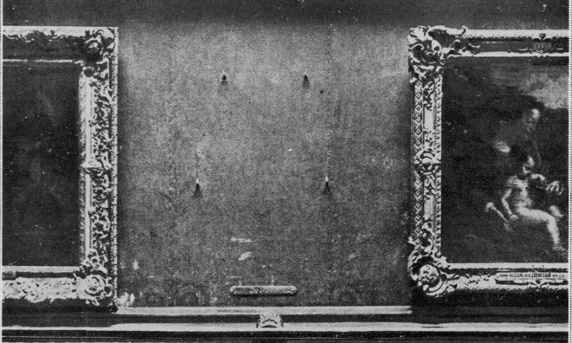

Musée du Louvre, salon Carré (Ier)

Salon carré en 1909

Sommaire :

Une arrestation inattendue : Apollinaire

13 décembre 1913 : « La Joconde est retrouvée ». Tel est le cri des camelots à travers les rues de Paris ce soir-là ; M. Ricci, le directeur général des Beaux-Arts en Italie, a téléphoné de Florence au ministre français de l’Instruction publique, M. Credare.

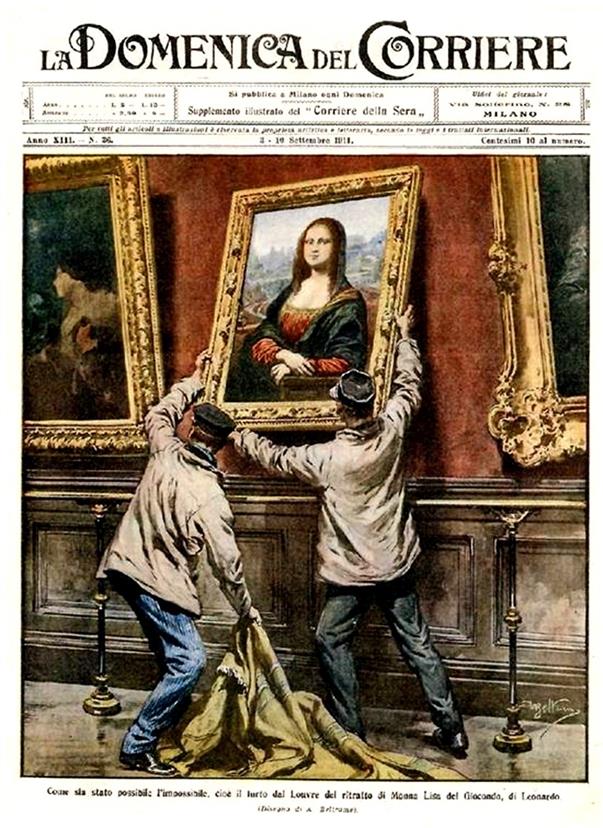

Deux ans et quelques mois plus tôt, le 22 août 1911, le peintre Louis Béroud venu faire une copie se rend au Salon carré et s’étonne de ne pas voir la vedette du Louvre à son emplacement, il n’y a plus que quatre crochets. Alertés, les gardiens supposent que l’œuvre est chez M. Braun, le photographe officiel du musée, dont l’atelier se trouve dans les bâtiments mêmes. Pas de Mona Lisa chez le photographe : l’impensable a eu lieu, le prestigieux portrait a disparu.

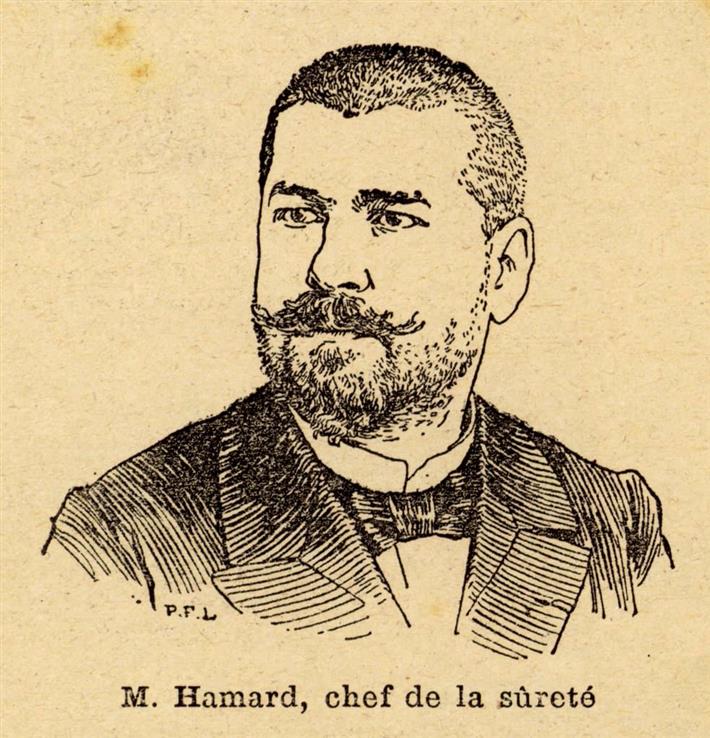

La police est immédiatement alertée et, dans l’après-midi, soixante policiers investissent le musée. Arrivent également le chef de la Sûreté, M. Hamard, Alphonse Bertillon, directeur du service anthropométrique (tous deux déjà sollicités dans l’affaire du « crime de l’impasse Ronsin », cf.27) et le préfet Lépine, qui déclare, « avec ce flair d’artilleur dont il donna des preuves si nombreuses et convaincantes, qu’il ne s’agissait là que d’une mauvaise plaisanterie et que dans les vingt-quatre heures il arrêterait le mauvais plaisantin. » (L’Humanité)

L’affaire est dévoilée le lendemain, 23 août ; une partie de l’opinion publique reste incrédule face son énormité.

Entre-temps, les limiers ont retrouvé le cadre et la vitre du tableau dans l’escalier menant à la cour Visconti, ainsi qu’un bouton de porte en cuivre. Bertillon a relevé une empreinte de doigt sur la vitre ; il la compare avec celles des 257 employés du musée, sans résultat.

En attendant, il faut faire preuve d’autorité, prendre des sanctions exemplaires : les gardiens comparaissent devant le conseil de discipline et le conservateur de ce musée devenu une passoire, Théophile Homolle, est démis de ses fonctions et envoyé en Grèce pour prendre la tête de l’Ecole d’Athènes. Il est remplacé par M. Pujalet qui, avant le dénouement de l’affaire, deviendra chef de la Sûreté générale. Quant au sous-secrétaire d’Etat aux Beaux-Arts, M. Dujardin-Beaumetz, il « perdit sa jovialité, chansonné, ridiculisé et copieusement engueulé. Victor Snell le baptisa le Jocond, ce nom lui resta et il finit par en mourir » (L’Humanité). Il meurt effectivement le 27 septembre 1913, avant le retour du tableau.

Théophile Homolle & Etienne Dujardin-Beaumetz

De nombreuses pistes sont explorées : un fou qui s’empare d’un tableau invendable, un complot, voire un coup monté par Guillaume II, étant donné les tensions internationales du moment, et même la piste d’un peintre et d’un poète (cf. infra). Rien n’aboutit, la presse en fait ses choux gras, le juge d’instruction, Joseph Drioux reçoit à son tour un sobriquet, le « marri de la Joconde ».

Une lettre signée Léonard

Malgré les offres (alléchantes) de récompense de la Société des amis du Louvre ou du journal L’Illustration, l’affaire en reste là ; le public se presse au Louvre pour voir l’emplacement du chef d’œuvre…. jusqu’à la fin de l’année 1913, date à laquelle M. Geri, antiquaire à Florence, publie une annonce dans un journal italien, le disant être à la recherche d’œuvres d’art. Il reçoit la lettre suivante, signée Leonardi : « Je m’adresse à vous pour que vous fassiez aussi savoir à quelqu’un de vos confrères, que j’ai acquis le tableau de la « Joconde », afin que je puisse aller à la Galerie des Offices ou à une galerie de Rome, dans le cas où on voudrait entrer en pourparlers. Répondez au bureau de poste n° 6, place de la République. »

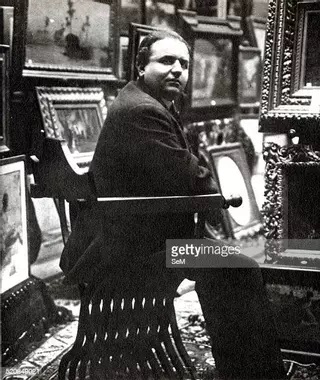

M. Geri en avise immédiatement le directeur des musées de Florence, M. Poggi ; celui-ci lui conseille de feindre d’ouvrir des négociations avec son correspondant, ce qu’il fait. « Léonardi » est prêt à rencontrer le marchand d’art si on lui promet la somme de 500 000 francs pour le tableau.

Un rendez-vous est pris le 10 décembre 1913 mais le vendeur se présente chez Geri à l’improviste le 9 (pour déjouer un éventuel traquenard ?). Il est en possession du tableau, dans une caisse à double fond qui se trouve dans sa chambre d’hôtel. L’antiquaire s’y rend en compagnie de M. Poggi et identifie sans conteste l’authenticité de la toile. M. Poggi alerte aussitôt la police. Le voleur est arrêté et le tableau placé sous séquestre dans la Galerie des Offices.

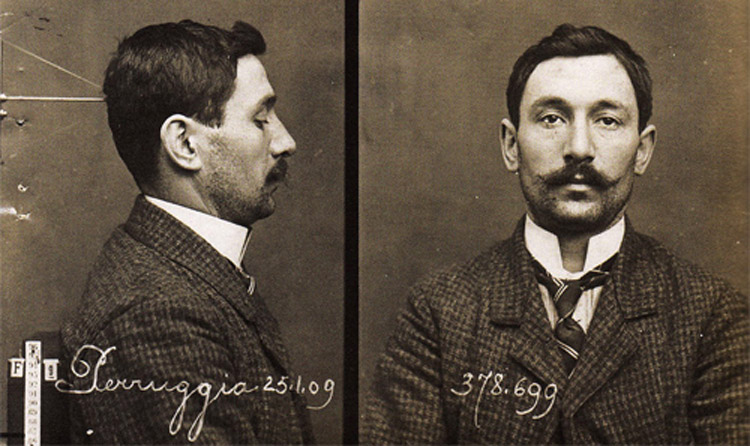

Vincenzo Perugia

« Leonardi » s’appelle en fait Vincenzo Perugia, « un de ces étrangers qui s’abattent sur Paris à certaines époques de l’année où ils savent trouver de l’ouvrage, quitte à prendre le pain des Français » selon le journal L’Eclair !

Il est ouvrier peintre et vitrier et vient régulièrement en France. Il a 30 ans au moment du vol ; sa dernière adresse est un hôtel, 5, rue de l’Hôpital-Saint-Louis, tenu par un compatriote. Ses patrons le tiennent pour un garçon sérieux mais il a un casier judiciaire pour des petits délits, ce que ne manque pas de relever la presse nationaliste (24 heures de prison pour une tentative de vol en 1908 ou dix jours l’année suivante pour violence sur agents de la force publique).

Entre autres entreprises, Peruggia a travaillé chez M. Gobier, accrédité par le Louvre pour ses travaux de vitrerie. La tâche de l’entreprise consiste à protéger par une vitre les tableaux les plus importants des tentatives de vandalisme qui s’étaient multipliées, soit 1 600 œuvres en tout. Cinq ouvriers de l’entreprise Gobier sont affectés à cette tâche, en particulier Vincenzo dont la qualité du travail lui vaut d’être habilité à s’occuper des chefs d’œuvre du salon Carré. C’est donc lui qui met sous vitre Mona Lisa (Alphonse Bertillon ne pouvait que trouver ses empreintes sur la vitre).

Lors de ses interrogatoires, Peruggia s’explique : il a profité du jour de la fermeture du musée (le lundi), pour entrer dans le musée, vêtu de sa blouse de travail, à sept heures du matin, se diriger vers le Salon carré où on a l’habitude de le voir, attendre d’être seul et décrocher le tableau. Il se cache sous l’escalier pour séparer la toile du cadre, la glisse sous ses habits et sort. Arrivé dans sa chambre, il la cache dans une caisse à double fond qu’il range sous son lit.

L’inspecteur Brunet est pourtant venu interroger l’ouvrier dans sa chambre le 29 septembre, comme l’ont été tous les ouvriers du musée ; mais comme simple témoin qui aurait pu remarquer quelque chose. Et, pendant plus de deux ans, la Joconde séjourne dans un hôtel miteux du Xe arrondissement alors que tout le monde l’imagine bien loin de Paris.

Peruggia se définit comme artisan et ayant un culte pour les arts. Il est patriote et dit avoir fait ce vol pour venger l’Italie du pillage des musées par Napoléon ; il veut rendre la Joconde à sa patrie. Le peintre croyait que le tableau de Léonard faisait partie des œuvres volées par Bonaparte lors des campagnes d’Italie.

Bien entendu, la presse nationaliste conteste la version du vol patriotique - Peruggia est un simple voleur récidiviste - sans oublier de rappeler que la patrie de Mona Lisa est la France, le tableau ayant été acheté par François Ier à Léonard.

Mona Lisa, le retour

L’ambassade de France à Rome est prévenue dès la mise à l’abri du tableau.

L’annonce provoque une vive émotion dans la Chambre italienne, bien que la séance vienne d’y être suspendue pour cause de pugilat. Les députés demandent qu’avant d’être remise à la France, la Joconde soit exposée à Florence, « afin que le peuple de Florence puisse voir dans sa patrie une œuvre qui, jadis, fut sienne ». En même temps, le voleur patriote devient presque un héros national !

L’exposition à Florence

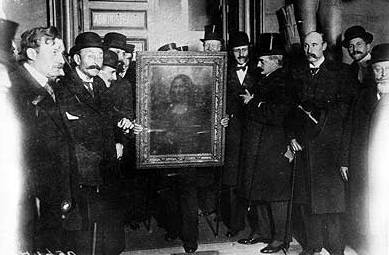

Le chef d’œuvre fait ensuite une tournée triomphale dans la Botte avant de revenir à Paris le 4 janvier 1914 ; l’accueil est l’occasion d’une cérémonie largement médiatisée. Dorénavant, Mona Lisa sera sous une surveillance serrée.

Le retour à Paris

Vincenzo Peruggia, le héros italien, bénéficie de la clémence du tribunal de Florence pour atténuation de la santé mentale ; il est condamné à un an de prison, peine réduite à sept mois. À sa libération, il sert dans l'armée italienne lors de la Première Guerre mondiale puis revient en France où il ouvre un magasin de peinture, à Paris ; il meurt à Saint-Maur-des-Fossés en 1925.

Un homme profite du vol, c’est le galeriste Alfredo Geri qui exploite le fait divers et rebaptise sa salle d’exposition à Florence Hôtel Gioconda.

Une arrestation inattendue : Apollinaire

Un moulin, une passoire, voilà donc comment est considéré le Louvre au début du XXe siècle. Roland Dorgelès, celui qui avait fait exposer un tableau peint par la queue d’un âne réussit un autre canular : installer le buste d’un de ses amis qui restera exposé plusieurs semaines.

Picasso dit un jour à Marie Laurencin : « je vais au Louvre, veux-tu que je te ramène quelque chose ? ». C’est justement ce dont il sera soupçonné lui-même par la police au moment de l’affaire.

L’offre de récompense de la Société des amis du Louvre a un écho : Guy Piéret, aventurier belge, se vante d’être l’auteur du vol. Il se trouve que cet homme, joueur de billard, était en relation avec Apollinaire, une sorte de secrétaire. C'est en réalité un escroc et un voleur qui avait dérobé trois statuettes phéniciennes au Louvre entre 1907 et 1911, statuettes qu’il revend à Picasso pour 50 francs, par l’intermédiaire d’Apollinaire. A la lecture du courrier de Piéret publié par la presse où il révèle ses larcins, Apollinaire panique, téléphone à Picasso, en villégiature à Céret, pour lui demander de rentrer immédiatement à Paris.

Les deux amis ne savent que faire des statuettes ; ils décident finalement de les mettre dans une valise qu'ils placent en consigne, gare de l’Est.

Quelques jours plus tard, Apollinaire paniqué est appréhendé par la police puis incarcéré à la Santé le 7 septembre sous la charge de complicité. Cette arrestation suscite une campagne xénophobe dans la presse nationaliste, mais scandalise le monde des lettres. Octave Mirbeau, Rémy de Gourmont, les frères Tharaud… demandent la libération du poète.

Picasso est à son tour interpellé. Lors de leur confrontation, le peintre jure qu’il ne connaît pas le poète. Le juge a deux enfants face à lui.

Finalement, Guy Piéret les disculpe ; Apollinaire est libéré après six jours de prison. Il raye (un temps) Picasso de son carnet d’adresse.

Apollinaire n’oubliera jamais cette expérience. Il en tirera six poèmes courts qui seront intégrés dans son recueil Alcools en 1913. Et les trois statuettes trouvent leur place dans l’histoire de la peinture ; leur aspect primitif inspirera Picasso pour les « Demoiselles d’Avignon ».

Le vol vu par la presse populaire italienne

Vincenzo Peruggia — Wikipédia (wikipedia.org)

L’Humanité 13 décembre 1913 (Retronews.fr)

L’Eclair 14 décembre 1913 (Retronews.fr)

22 août 1911 : on a volé la Joconde - Anne-Laure Debaecker (Figaro.fr, 22/08/2014)