23 : 9 Janvier 1902 – La folle cavalcade rue de Bagnolet

Au croisement de la rue des Pyrénées et de la rue de Bagnolet

Sommaire :

Il manque le troisième élément du trio, Leca

La bande des Orteaux contre la bande de Popincourt

Le procès de Manda et ses deux complices

L'image de l'Apache manipulée par une certaine presse

9 janvier 1902, un fiacre descend au galop la rue de Bagnolet, suivi par des hommes avec pistolet, hache ou couteau à la main. La poursuite sème la frayeur sur son passage, des piétons sont bousculés, des voitures de marchandes des quatre saisons renversées ; on entend des coups de feu.

Tout ce ramdam pour l’amour d’une femme à la chevelure de feu ; et deux rivaux, Manda et Leca.

Joseph Pleigneur, dit Manda

Il est né en 1876 dans le XXe arrondissement, d’un père ouvrier couvreur qui mourut d’un coup de sang après le dîner en montant au lit. C’est le dernier de trois enfants dont l’aîné avait neuf ans.

Sa mère, Jeanne Ayan, blanchisseuse, ne pouvant s’occuper de lui, le fait placer à l’Assistance publique avant de le reprendre un an et demi plus tard mais, malade et épuisée par le travail, elle ne peut s’occuper de ses enfants. Voilà Joseph livré à lui-même à sept ans et demi, souvent dans les rues sans soleil et sur les fortifs plutôt qu’à l’école.

A dix ans, il est polisseur chez M. Baudry à Saint-Maur, pour quinze sous par jour. Mais la rue est toujours présente ; à 12 ans, il est arrêté pour vol commis en bande. Acquitté, il est envoyé en maison de correction, à la colonie de Saint-Hilaire, où il restera jusqu’à sa majorité, le 19 avril 1896. Le sort des pupilles des « maisons de correction », malgré des textes généreux, met bien du temps à s’améliorer au quotidien.

Libéré, il est maçon chez un entrepreneur pendant quelques mois, avant d’être remercié en morte saison, sans certificat puisqu’on n’en délivre pas dans la maçonnerie ; il est arrêté pour vagabondage et emprisonné huit jours alors qu’il projetait d’aller chercher du travail dans l’exposition de Genève.

Découragé, il est de retour à Paris en 1898.

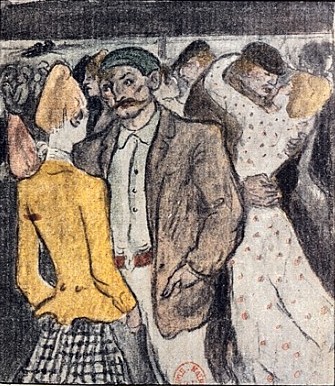

Au « bal des Vaches », pas loin de la Grande Jatte, rendez-vous campagnard des ouvriers, des filles libres et des mauvais garçons, il rencontre Amélie Hélie. (illustration de Bottini)

Amélie Hélie, dite « Casque d’Or »

Vingt ans en 1898, belle et affranchie, drôle, l’œil plein de malice et la coiffure rutilante.

Native d’Orléans, elle est fille d’ouvrier ; ses parents s’installent à Paris lorsqu’elle est encore enfant. Elle est précoce puisque, selon ses Mémoires, elle se met en ménage à 13 ans avec un garçon de quinze ans, « le Matelot », avant qu’ils ne soient retrouvés dans un hôtel et séparés de force. Elle se rapproche alors d’Hélène de Courtille, une mère maquerelle qui la lance dans le métier de la prostitution.

Elle abandonne Hélène, qui est aussi son amante, au profit d’un proxénète, Bouchon, un dur qui la pousse à l’abattage, les corrections étant son moyen de persuasion. Elle fuit cette vie insupportable en 1897, quitte la rue de Charonne, condamnée à une vie clandestine pendant quelques jours, Bouchon ayant lancé ses hommes à sa recherche.

Toujours selon ses Mémoires, c’est place de la Contrescarpe, le quartier de la chiffonnerie, qu’elle aurait rencontré Joseph Pleigneur, dit Manda. Une version moins romantique que la rencontre au bal des Vaches », près de la Grande Jatte. Quoi qu’il en soit, c’est le coup de foudre.

Manda est déjà chef de bande ; il lui propose son aide pour la débarrasser de Bouchon qui n’insiste pas.

Un couple amoureux, mais…

C’est dans un bal de quatorze juillet en plein air, avenue Parmentier, entre deux valses, à la lueur des lampions, au son criard des cuivres, que sont célébrées les fiançailles. Un dîner quelques jours plus tard dans un restaurant du faubourg du Temple, un théâtre et Amélie devient sa femme sans le concours du maire ni de l’église.

Amélie continue ses activités avec son protecteur, et Manda les siennes, son métier d’ouvrier polisseur mais aussi le racket de commerçants et, probablement, le proxénetisme.

C’est un couple amoureux mais Manda a tendance à s’absenter souvent et Amélie n’a pas le tempérament à attendre sagement son retour. En femme libre, elle est souvent de sortie et se console auprès d’amants ; un premier nommé Rolland, qui sort de maison centrale, puis quelques mois plus tard, Henri de Montmartre ;« ce n’était pas l’amour de cet individu qui la poussait à abandonner Pleigneur ; elle aimait Manda mais voulait que celui-ci versât du sang pour la posséder. » Prévenu, Manda accourt, emmène Casque d’Or, mais rejoint en chemin par un ami de Henri de Montmartre, il est frappé d’un coup de poignard par derrière et doit être transporté à l’hôpital Saint-Antoine.

Il manque le troisième élément du trio, Leca

Elle rencontre Leca le 20 décembre 1901, boulevard Voltaire, lui aussi chef de bande. Elle recommence avec lui le même jeu pervers. Elle fait prévenir Manda : elle appartiendra au vainqueur. Dominique Leca, corse d’origine, est né en 1874 dans le XIe arrondissement, fils d’un gardien de la paix et d’une ouvrière vernisseuse. Proxénète, racketteur, le même profil que son futur rival. Il habite 66, rue des Rigoles, à côté du commissaire de police ; des gardiens de la paix et des agents de sûreté sont ses voisins !

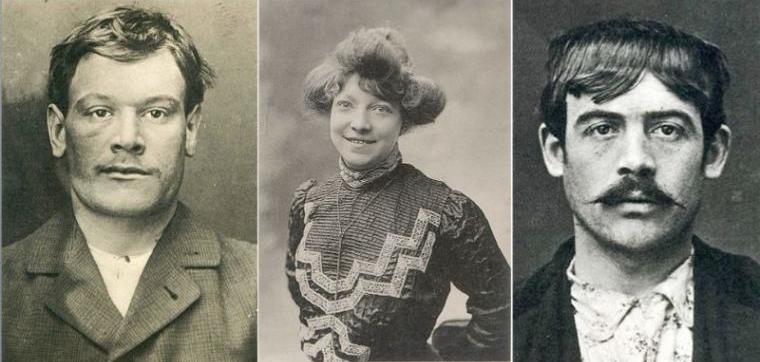

Manda, Amélie et Leca

La bande des Orteaux contre la bande de Popincourt

Manda, chef de la bande des Orteaux, ne peut pas laisser salir son honneur. Il va s’y employer de telle manière que tout Paris va vite être informé du remue ménage qui agite le XXe arrondissement.

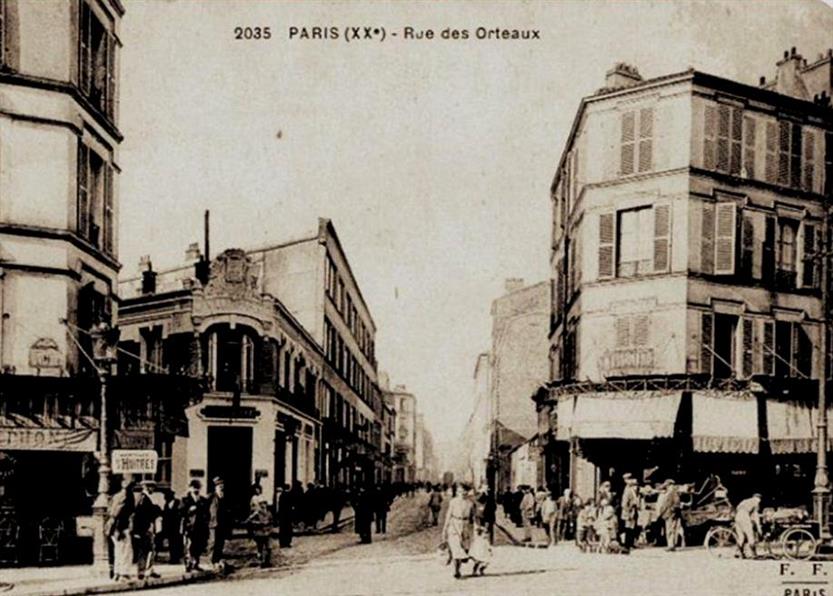

Rue des Orteaux

30 décembre 1901, vers 10 heures du soir : Leca, accompagné d’Amélie et d’autres personnes, descend la rue Popincourt vers le boulevard Voltaire, lorsqu’ils sont croisés à la hauteur de la rue du Chemin-Vert par deux individus, casquette baissée sur les yeux. L’un d’eux s’avance vers Leca et lui porte un coup de couteau sur la tête. « Le voilà » aurait dit Casque d’Or, qui se serait interposée, évitant que le coup de couteau atteigne la poitrine. Un coup de feu et les deux agresseurs prennent la fuite ; des agents interviennent, interpellent Leca et son acolyte, Heil ; ce dernier était entré dans la boutique d’un marchand de vin, puis était monté au premier étage pour se cacher dans un lit, sous un édredon.

La blessure de Leca, bénigne bien que saignant abondamment, est pansée dans une pharmacie. Amélie et Leca accusent Pleigneur, avant de se montrer moins affirmatifs ultérieurement.

Un jardin rue des Haies

5 janvier 1902, six heures du soir : la veille, au bistrot du Beau Blond rue des Haies, un plénipotentiaire de Leca fait savoir qui si Manda veut Amélie, il n’a qu’à venir la chercher. Nouvel affrontement, bande contre bande cette fois-ci, à la sortie d’un bar de la rue d’Avron, en l’absence de Casque d’Or, envoyée à un café concert par son amant. « Tous sur Leca » aurait crié Manda. Echange de coups de revolver, Leca reçoit deux balles dans le corps ; un Orteaux allait l’achever lorsque l’un des siens le dégage à coups de hache. En face, « le Dénicheur » a reçu trois balles, ils sont cinq ou six à avoir pris des coups. Leca se fait panser à l’hôpital Saint-Antoine, sans y rester.

Le lendemain les policiers, qui s’étaient prudemment tenus à l’écart, font une bonne récolte de surins et revolvers.

6 janvier 1902 : alors qu’Amélie, Leca et leurs amis/complices fêtent les rois, Manda et sa bande tentent de pénétrer dans l’hôtel, sans succès ; le logeur réussit à les repousser.

7 janvier 1902 : Pleigneur et ses compagnons tentent un chantage. Ils capturent un de la bande de Popincourt, Smitt (Schmidt), ainsi que sa maîtresse et menacent de leur faire un mauvais sort si Leca ne vient pas les rejoindre. « Tuez-les si vous voulez ! je les vengerai » répondit Leca. Les deux prisonniers sont relâchés.

8 janvier 1902 : Leca souffre de ses blessures à la cuisse et se fait admettre à l’hôpital Tenon. Là, il ne peut éviter l’interrogatoire du commissaire mais il refuse de porter plainte.

9 janvier 1902 : Leca reçoit la visite d’Amélie et de trois membres de la bande de Popincourt : Erbs, ajusteur, Domergue, ouvrier pelletier (17 ans) et Delbord. Leca est décidé à sortir. On commande une voiture, Leca s’installe dans le fond, pose sa jambe sur les genoux d’Amélie, Erbs et Delbord s’assoient en face, Domergue à côté du cocher. La voiture suit la rue de Bagnolet lorsqu’au croisement de la rue des Pyrénées, un bras armé d’un couteau pénètre par la portière. Erbs est frappé – « j’ai mon compte » - Leca s’étant baissé reçoit un coup de poignard dans la poitrine, mais a le temps de voir Manda.

Domergue à côté du cocher, voit les deux hommes qui prennent la fuite, dont un porte le couteau ensanglanté ; il tire un coup de revolver, Ponsard alias le « Petit Rouquin » a le bras traversé. Erbs, touché deux fois, sera en incapacité de travailler pendant trois semaines ; Leca est le plus gravement touché, le coup a traversé le poumon : « un honnête homme serait mort dix fois ! », dira plus tard le docteur Socquet, devant le tribunal.

Leca et Amélie accusent Pleigneur et Ponsard avant, une nouvelle fois, de revenir sur leurs accusations. Mais, se voyant mourir à l’hôpital, Leca avait dit à son père : « Père, c’est Manda qui m’a tué. Il m’a tiré les deux coups de revolver et donné le coup de couteau. Venge-moi ! » C’est le père qui aurait finalement « vendu la mèche » face aux enquêteurs.

Manda prend la fuite, poursuivi par les plus fins limiers, alors que la bande des Orteaux est à la recherche de Casque d’Or. Après une planque chez un souteneur du XIIIe et un exil d'une semaine à Londres, Manda revient et se planque à Alfortville, où il est reconnu, dénoncé et cueilli par un détachement d'une cinquantaine de policiers à la mi février 1902.

Le procès de Manda et de ses deux complices

Bien entendu, lors des interrogatoires, la loi du silence prime ; Leca nie reconnaître en Manda son agresseur, tout le monde a perdu la mémoire. Mais, une fois dehors, les hostilités reprennent entre les Orteaux et les Popincourt : une balle dans le ventre et un coup de poignard dans le dos dans un bar de la Bastille.

30 mais 1902, ouverture du procès ; il y a foule et trois accusés :

Joseph Pleigneur, 25 ans, « de petits yeux pétillants, une bouche fine et un sourire cruel. Il donne un mélange de ruse, d’énergie, de méchanceté et d’intelligence » selon un chroniqueur du Réveil.

Louis Heil, dit le Boulanger, ébéniste.

Maurice Ponsard, dit le « Petit Rouquin », marchand de programmes.

« Des Apaches, ces trois jeunes gens proprement vêtus de complets presque neufs, ayant du linge blanc au col et aux poignets, des cravates soigneusement nouées et une raie très nette sur la tête ? Allons donc ! qui ne serait averti les prendrait pour des jeunes employés. Ce sont des garçons adroits dans leur défense, faisant assaut de courtoisie avec le président. » toujours selon Le Réveil.

Chef d’accusation : tentatives de meurtre et non d’assassinat (l’affaire de la rue de Popincourt pour Heil, la rue de Bagnolet pour Ponsard).

Le président Chérot à Manda : « Vos antécédents sont déplorables. Ils peuvent se résumer en deux mots : voleur et souteneur. A Belleville, vous inspiriez une telle terreur, vous et votre bande, que personne ne voulait déposer contre vous. » Manda proteste « ni voleur, ni souteneur ; la preuve, j’habite dans la maison du commissaire de police. » Hilarité dans la salle.

Tous les trois nient les accusations, les agressions ; Manda nie avoir reçu un seul centime d’Amélie, ils savent mettre parfois le public dans leur poche : ainsi, lorsqu’un juré rappelle que les Apaches ont le tatouage d’une étoile sur la main, ce qui est le cas de « Petit Rouquin ». « C’est exact, j’ai une étoile, mais je l’ai depuis l’âge de dix ans !... D’ailleurs, qu’est-ce que ça veut dire ? Tenez, messieurs les jurés, il y a là dans la salle un employé municipal qui a, lui aussi, une étoile sur la main. Cela prouve-t-il qu’il fait partie de la bande des « Apaches » ? La salle pousse un formidable éclat de rire.

L’arrivée de Casque d’Or est très attendue ; elle est accompagnée par deux agents car elle venait d’être prise dans une rafle sur le boulevard quelques jours auparavant et se trouve en mandat de dépôt à Saint-Lazare. Commentaire acide du journaliste du conservateur Le Journal : « Ah ! comme elle a la dégaine de la pierreuse avec son déhanchement lascif et sa mise endimanchée ! Elle n’a pas fait de grands frais pour cet auditoire extrêmement nombreux, un costume de couleur verdâtre démodé, vraisemblablement acheté chez une marchande à la toilette. Coiffée d’un horrible toqué en paille noire qui fait ressortir sa coiffure blonde. » Ses yeux ne savent où se poser, elle s’obstine à fermer l’ouverture postérieure de sa robe qui n’est pas ouverte, elle chiffonne un petit mouchoir bleu.

Elle a donc 22 ans, se dit fleuriste et habite 124, rue de Charonne.

La mémoire lui manque quant aux affaires qui ont mis Manda sur le banc des accusés ; elle est prise entre Manda et Leca, tous les deux en prison, mais dont les amis sont en liberté. Pour l’instant, elle lâche Leca et défend Manda, disant que c’est Leca qui l’a forcée à accuser Manda. Elle reconnaît aller dans les maisons de rendez-vous et reconnaît que c’est elle qui payait les loyers et donnait de l’argent à Manda.

« Depuis quand le témoin a-t-il conquis ce surnom de Casque d’Or ? » « Ce sont les journalistes qui m’ont dénommée ainsi. »

Le soir même, le « Petit Rouquin » est condamné à cinq ans de réclusion, Manda aux travaux forcés à perpétuité !

Après le procès

Manda : au bagne, il devient infirmier. Sa bonne conduite lui vaut d’être libéré au bout de 20 ans de réclusion mais il lui est interdit de quitter la Guyane. Albert Londres le rencontre alors qu’il se construit une maison. Il se déclare très amer de l’interdiction de rentrer en France. Il meurt peu de temps après sa libération en 1922. Pour Me Baylé, son défenseur, « c’est l’amour profond qu’il avait voué à Casque d’Or qui lui vaut ses malheurs ; c’est pour plaire à cette fille sanguinaire qu’il frappa et fut frappé. »

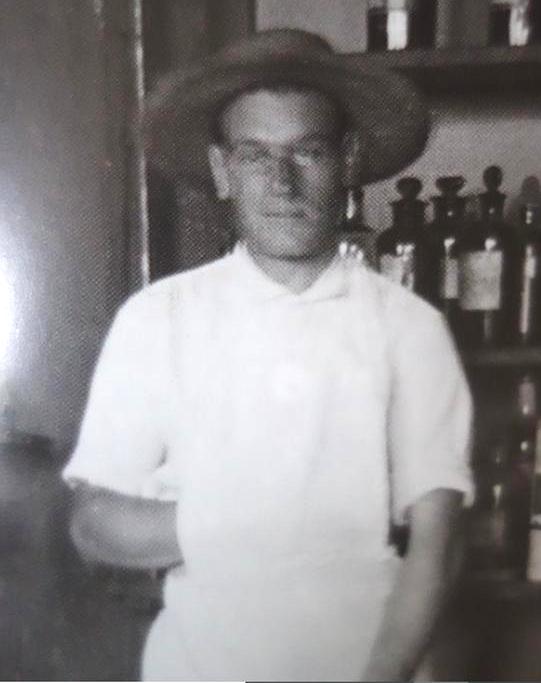

Manda infirmier au bagne

Leca : au même titre qu’Amélie, il profite de quelques retombées étant donné le remue-ménage médiatique de cette affaire. C’est de courte durée car la justice s’intéresse à lui à son tour. Il se réfugie en Belgique, est incarcéré à Bruxelles avant d’être extradé en France. Son procès s’ouvre le 21 octobre 1902 ; le procès de Manda est déjà loin, l’ambiance est moins passionnée. Leca est condamné à 8 ans de bagne. Il suit son rival en Guyane également et les deux hommes se cherchent en vain pendant 5 ans.

Renonçant sans doute à sa soif de vengeance, au bout de 5 ans, il s'évade du bagne ; il sera abattu par des chercheurs d'or en Guyane.

Casque d’Or entre dans la légende : chansons, pièces de théâtre, articles ; elle est un temps la coqueluche de Paris, écrit ses « Mémoires » qui paraissent en feuilleton dans le Fait Divers, « J’ai partagé mon temps entre les soins que je devais à Leca et les vœux que je formais pour que mon pauvre Apache arrêté trouvât quelque pitié dans le cœur de ses juges. […] Entre temps, la destinée m’a tiraillée par ci par là. J’ai été présentée à des académiciens, des professeurs, des hommes considérables… La journée avec des rendez-vous, le soir au bras de Leca. […] La police n’a pas voulu que j’entre au théâtre et que je chante chez Alexandre. » Elle lui interdit aussi d’entrer dans les cages du dompteur Marck ; argument du préfet : l’immoralité.

Amélie pose nue, dans une mise en scène de la rivalité entre ses deux hommes

ou encore à une séance de signature de ses Mémoires

Lorsqu’elle comparaît au procès de Leca en octobre 1902 Amélie Helie, même endimanchée et maquillée, y paraît bien changée. Elle a pris de l’embonpoint et ressemble de moins en moins à la jeune beauté pour laquelle deux chefs de bande se sont battus les armes à la main. Après avoir cessé de se prostituer, sans renoncer pour autant à prendre d'autres amants, Casque d'Or finit par se marier à Paris, le 27 janvier 1917. Son époux est un cordonnier nommé Alexandre Nordin, dont elle élèvera les quatre enfants.

1952, sortie de Casque d’Or de Jacques Becker : Alexandre Nordin attaque le film en diffamation.

C’est par son mari, de quinze ans plus jeune qu’elle, qu’on apprend qu’Amélie était morte le 16 avril 1933 et qu’elle était enterrée au cimetière de Bagnolet. Elle adorait les fêtes, les mouises (soupes à l’oignon) aux Halles, les Quatorze juillet et les déjeuners sur l’herbe.

Les Apaches

« Ce sont là des mœurs d’Apaches, du Far West, indignes de notre civilisation. Pendant une demi-heure, en plein Paris, en plein après-midi, deux bandes rivales se sont battues pour une fille des fortifs, une blonde au haut chignon, coiffé à la chien ! » : Arthur Dupin dans le Petit Journal.

C’est incontestablement l’affaire Casque d’Or qui va populariser le qualificatif et le mythe. Qui inventa le mot ? il apparaît en décembre 1900 dans la presse. Il est popularisé en décembre 1900, lors de l'assassinat de deux ouvriers dans la rue Piat. Le journaliste du Matin Henri Fouquier : « Nous avons l'avantage de posséder, à Paris, une tribu d'Apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les Montagnes rocheuses [...]. Ce sont des jeunes hommes pâles, presque toujours imberbes, et l'ornement favori de leur coiffure s'appelle les rouflaquettes. Tout de même, ils vous tuent leur homme comme les plus authentiques sauvages, à ceci près que leurs victimes ne sont pas des étrangers envahisseurs, mais leurs concitoyens français. »

Des bandes de jeunes, la qualification d’Apache s’étend à la prostitution et au proxénétisme en général, puis à toute la pègre, surtout parisienne. Le Matin déclare en 1908 que le phénomène « fait partie des curiosités parisiennes au même titre que la Tour Eiffel ou les Invalides ».

L’image de l’Apache

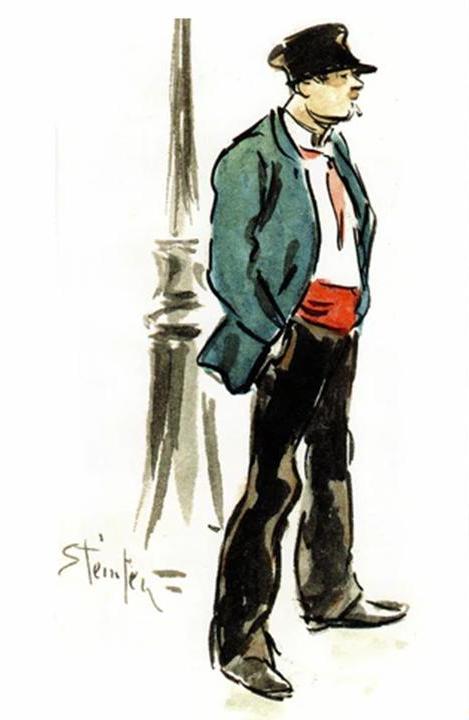

A gauche, l’Apache vu par Steinlen

L’apparence : Le foulard rouge, le pantalon « patte d’eph » (inventé par le tailleur Bénard 65, rue Mouffetard), la ceinture de flanelle rouge et le veston cintré ; une casquette, les cheveux courts, plaqués avec un accroche-cœur sur le front.

Les tatouages : comme les « cinq points en croix tatoués sur la main gauche » évoqués lors du procès, ou, plus explicitement : « Mort aux vaches », « Vive l'anarchie » ou « Le bagne sera mon tombeau ».

Le langage : différents argots tels que le javanais, le louchébem ou le verlan.

La bande : un groupe de jeunes, souvent mineurs, du même quartier qui devient leur territoire, reconnus par leur nom : « les Gars de Charonne », « les Loups de la Butte », « les Cravates vertes », « les Zelingen » …

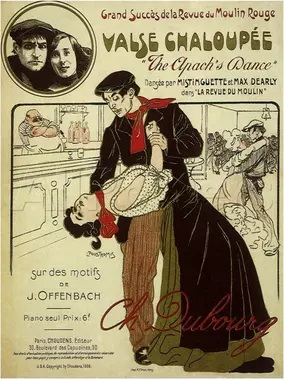

La « danse apache » : valse chaloupée, à l'instar de la java, mimant une violente « discussion » entre un proxénète et une prostituée.

Les activités : proxénétisme, larcins, racket, bonneteau … et rixes avec la maréchaussée ou les bandes rivales. Et, pour certains, un honnête travail alibi.

Enfin, une contestation de l’ordre social et une remise en cause des valeurs bourgeoises.

« [L’Apache] est né sur le pavé de Paris, tout gosse, il se traîne dans les ruisseaux des quartiers de la périphérie ou de la banlieue. Il échappe à l’école et à l’apprentissage […]. Il vagabonde, vit de petits métiers, ou de petite maraude, nargue la police qui, dans les secteurs populaires, passe le plus clair de son temps à pourchasser les garnements. Il se forme de petites bandes de quartiers, […] bandes mixtes où les filles sont moins nombreuses et d’autant plus désirées. » Michelle Perrot.

Diaporama (survoler l'image)

Vrais Apaches et Apaches de carte postale ou de théâtre

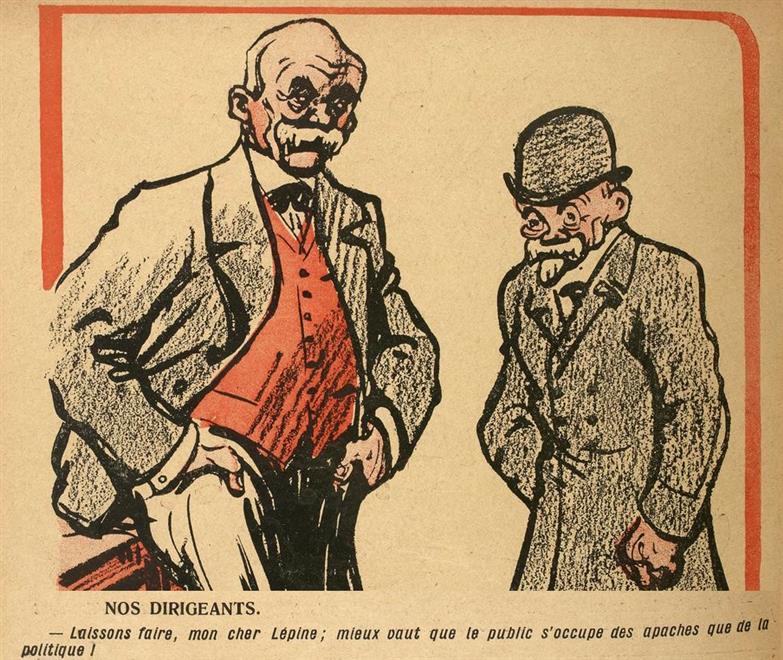

L’image de l’Apache manipulée par une certaine presse

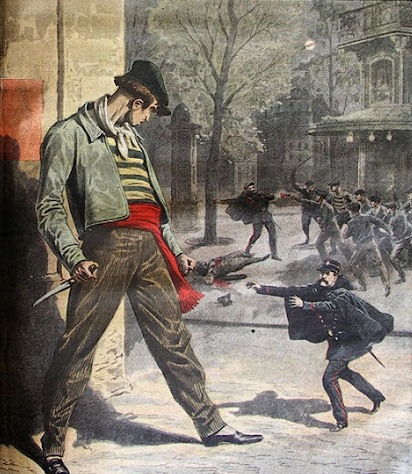

L’expansion industrielle, la croissance de la population ouvrière, le développement des périphéries et des banlieues engendrent une certaine inquiétude dans la société bourgeoise depuis les années 1880. La criminalité juvénile est une préoccupation majeure de la Belle Epoque. L’Apache est la figure antisociale marquée par la haine du bourgeois. La presse, populaire ou conservatrice, va largement contribuer à véhiculer ces craintes. Dans les années 1904-1910, bien après que l’affaire Casque d’Or eut quitté la une des quotidiens, des journaux tels que Le Journal, Le Matin ou Le Petit Parisien, vont diaboliser à outrance l’Apache : le moindre fait divers permet de convoquer régulièrement la figure de l’Apache. Une rixe sur le Sébasto, le meurtre d’un gardien par un menuisier, des rafles, « l’atroce vengeance d’un rôdeur », etc. Le Matin lance une rubrique consacrée à la « campagne anti-apache ». « Faut-il fouetter les Apaches ? » tel est le titre d’une publication du docteur Lejeune qui prône de remettre en pratique la punition en public, abolie depuis 1789.

« L'apache est la plaie de Paris. Plus de 30 000 rôdeurs contre 8 000 sergents de ville » (supplément illustré du Petit Journal, 20 octobre 1907), toute une série de unes consacrées à l'« apacherie ».

Cette longue campagne obéit à deux objectifs : augmenter les tirages d’une part et susciter un sentiment d’insécurité dans l’opinion publique, à un moment où il est envisagé de débattre sur la suppression de la peine de mort (cf.25).

Pourtant, il est avéré qu’il n’y eut aucune augmentation de la délinquance juvénile entre 1904 et 1910.

Campagne également contre-productive, les Apaches apparaissent comme fascinants pour la jeunesse populaire, les héritiers des bandits de grand chemin, repris par les feuilletons, telle la « bande des Ténébreux » dans Fantomas. Des guides comme Le Guide secret des plaisirs parisiens (1906) mentionnent ainsi les lieux prisés des Apaches, Belleville, Ménilmontant, Charonne, les fortifs…

Diaporama (survoler l'image)

L'exemple du Petit Journal

Fin de « l’apacherie »

Le gouvernement doit faire face au sentiment d’une croissance de la délinquance : on crée un Code de l’enfance, on institue des tribunaux pour enfants ; une loi de défense nationale augmente le temps du service militaire et développe les bataillons disciplinaires (« toutes les violences Apaches sont dues à des « qualités guerrières mal employées » selon un nommé Louis Latzarus).

Ce sera cependant la guerre qui sera la « veuve suprême » des Apaches, selon Michelle Perrot.

Femmes apaches

Casque d’Or considère son activité comme un travail honorable et lui attribue un rôle humanitaire. Elle « fournit du rêve aux hommes » et « soulage des épouses ». Elle recueille « les jeunes commis tirant la langue et les dorlote dans ses bras » et joue ainsi un rôle économique en constituant « un mode de circulation de la richesse publique ».

Pour Michelle Perrot, « la question des filles est au coeur de la violence apache », en particulier si elle est prostituée ; c’est une marchandise convoitée, exploitée, qui peut subir la violence du souteneur, remplacée. Mais, à l’exemple de Casque d’Or, elle peut conserver sa liberté de circulation.

Elle est aussi violente, surtout dans les conflits avec d’autres prostituées.

Michelle Perrot rappelle que « le couple souteneur-prostituée, pivot de la famille apache, repose souvent sur l'équilibre de la terreur qu'engendre là comme ailleurs l'inégalité des sexes » et que « la femme en est la principale victime ».

Conclusion en haut lieu

Pour en savoir plus :

Apaches (voyous) — Wikipédia (wikipedia.org)

Les Mémoires de Casque d’Or rééditées dans les Chroniques du Paris apache (1902-1905), ed. Mercure de France, « Le Temps retrouvé », 2008

(Chronique du Paris apache (1902-1905) (openedition.org))

Pierre Drachline, Claude Petit-Castelli, Casque d'or et les apaches, Renaudot et Cie, 1990.

Aristide Bruant : Chant d'Apaches