18 : Mercredi 11 mai 1796 - Lesurques est arrêté

Palais de Justice

Sommaire :

Le 11 mai 1796, Joseph Lesurques est arrêté au Palais de justice de Paris, alors qu’il accompagne un ami.

Pour quelle raison ?

L’affaire du courrier de Lyon

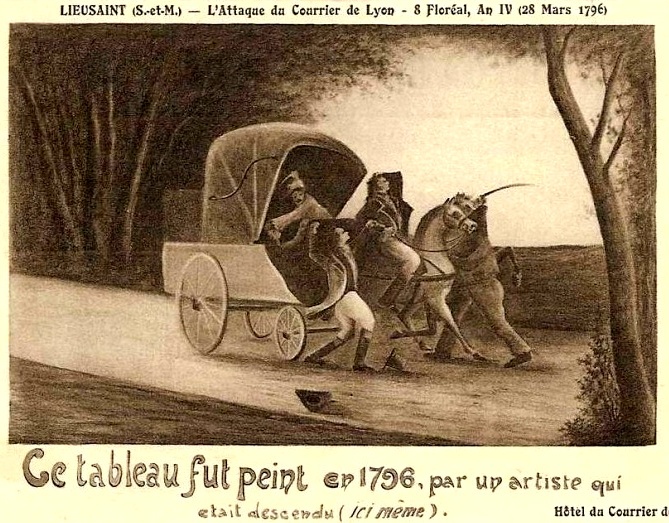

Dans la soirée du 8 Floréal an V (27 avril 1796), la malle-poste assurant le courrier entre Paris et Lyon est attaquée non loin de Melun, près du village de Vert-Saint-Denis.

Le lendemain, on retrouve la voiture vidée de son chargement, la malle éventrée : 80 000 livres en monnaie et sept millions d’assignats destinés à l’armée d’Italie, ont été dérobés, ainsi que les cadavres lacérés du postillon et du courrier. Aucune trace du seul voyageur monté dans la malle-poste à Paris, un certain Laborde, marchand de vins.

Mais les malfrats ont commis l’erreur de s’arrêter, peu avant leur coup de main, à l’auberge de Montgeron ; les servantes ont remarqué des cavaliers bruyants, le personnel est appelé à témoigner.

L’ancienne auberge du Point du Jour

A Paris, les enquêteurs sont sur une autre piste : un receleur et ses amis, parmi lesquels un certain Guénot. Celui-ci est convoqué au Palais et s’y rend en compagnie d’un ami, Joseph Lesurques, tout comme lui originaire de Douai. Dans les locaux du juge de paix Daubanton, Guénot est immédiatement reconnu par les employées de l’auberge. De même que Lesurques qui clame immédiatement son innocence.

Les enquêtes à Paris et Melun sont rondement menées ; elles aboutissent à l’arrestation de quatre hommes, déjà connus pour des actes de brigandage : Couriol, Richard, Bruer et Bernard. Ils sont désormais six inculpés, dont Lesurques, qui continue de clamer son innocence.

Qui est Lesurques ?

Un homme d'affaires né à Douai en 1763, marié à Jeanne Campion, père d’un garçon et d’une fille de huit et six ans. Cinq pieds trois pouces, cheveux et sourcils blonds, front haut, nez long, mince et pointu, yeux bleus, bouche moyenne, visage rond et pale avec une cicatrice en haut du front à droite et un doigt de la main droite estropié.

Il a été reconnu comme le seul homme blond vu à l’auberge de Montgeron pendant les heures précédant l’attaque. C’est donc l’un des trois assaillants, d’autant plus qu’il est en relation avec Couriol et Richard ; il aurait été vu en leur compagnie quatre jours avant le crime. Mais Lesurques nie toute participation.

Le procès

Il se déroule début août, devant le Tribunal de la Seine. Lesurques est persuadé que la vérité y éclatera mais le premier jour d’audience est accablant pour lui : huit témoins affirment l’avoir vu et il y aurait eu ce déjeuner avec Couriol et Richard, quatre jours avant l’attaque.

Lesurques compte sur le deuxième jour d’audience, consacré à la défense ; il a un alibi irréfutable : Joseph Legrand, bijoutier au Palais-Royal, atteste de sa présence dans sa boutique ce 8 floréal et affirme qu’il y a acheté un bijou ; il présente son livre de comptes pour preuve. Malheureusement pour lui, une rature rend la date illisible ; l’alibi tombe et le bijoutier est soupçonné d’avoir été acheté par l’accusé. Le lendemain, le bijoutier revient sur sa déposition, alors que de nouveaux témoignages sèment la confusion.

Dans son réquisitoire, l’accusateur public charge particulièrement Lesurques qui aurait suborné des témoins.

Le verdict tombe le quatrième jour, à huit heures du soir : Couriol, Lesurques, Bernard et Richard sont reconnus coupables ; Guénot et Bruer sont mis hors de cause. C’est la peine de mort pour les trois premiers. Couriol se lève alors, clame sa propre culpabilité et l’innocence de Lesurques, complètement étranger à l’affaire ; les témoins ont été abusés par sa ressemblance étonnante avec un dénommé André Dubosc, le véritable coupable. La compagne de Couriol avait déjà affirmé l’innocence de Lesurques lors de son audition, confondu avec « un dénommé Dubosc qui lui ressemble beaucoup ».

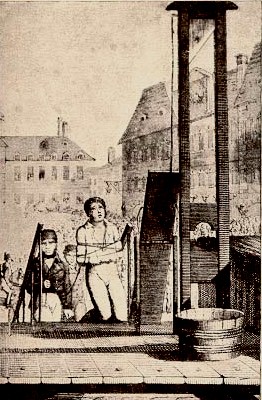

La démarche est trop tardive, le verdict est maintenu. Couriol crie à nouveau l’innocence de Lesurques sur le chemin de l’échafaud, mais Lesurques est guillotiné, place de Grève, le 9 brumaire, 30 octobre 1796.

Couriol : « Je suis coupable ! Lesurques est innocent ! »

L’exécution de Lesurques d’après un tableau d’Hilaire le Dru, Douaisien ami de Lesurques qui témoigna pour la défense lors du procès.

Le corps de Lesurques est inhumé dans une fosse commune du cimetière des suppliciés, au croisement du boulevard Saint-Marcel et de la rue du Fer à Moulin.

A la veille d’être exécuté, Lesurques avait écrit plusieurs lettres d’adieu à ceux qui ont tenté de le défendre ; il y évoque le bijoutier qui « m’a un peu aidé à mourir […] mais je lui pardonne ainsi qu’à tous mes bourreaux et assassins. »

Et une lettre à sa femme : « Ma bonne amie, Quand tu liras cette lettre je n'existerai plus : un fer cruel aura tranché le fil de mes jours qui dévoient être tous à toi, et que je t'aurois consacrés avec tant de plaisir. Mais telle est la destinée que l'on ne peut fuir en aucun cas, je devois être assassiné juridiquement et j'ai suivi mon sort avec une constance et un courage dignes d'un homme tel que moi. Puis-je espérer que tu en agiras de même ; plus d'un motif t'y engage : ta vie n'est point à toi, tu la dois toute entière à tes enfans et à ton Epoux ; s'il te fut cher, c'est le seul vœu que je puisse former.

Je te dis un éternel adieu et compte que mon dernier soupir sera pour toi et mes malheureux enfants.

P. S. — On te remettra mes cheveux que tu voudras bien conserver et lorsque mes enfans seront grands, tu les leur partageras en égales parties : c'est le seul héritage que je leur laisse, adieu. »

Cénotaphe de Joseph Lesurques, cimetière du Pére-Lachaise

Nouvelle enquête

Rien n’a donc ébranlé la certitude des enquêteurs, des magistrats et des jurés.

C’est un peu tard, mais le juge Daubanton commence à douter après l’exécution ; il a été frappé par les témoignages en faveur de Lesurques, par son attitude et par la pugnacité avec laquelle sa famille multiplie les démarches. Il reprend l’enquête.

Il retrouve le passager du courrier de la malle-poste qui s’était volatilisé, un nommé Durochat, qui ne tarde pas à donner les noms des complices, dont Couriol et Dubosc.

Dubosc, auteur de nombreux délits, est arrêté en 1800. Sa ressemblance avec Lesurques frappe les enquêteurs. Le dossier du Courrier de Lyon est réouvert et un nouveau procès se déroule en décembre 1800 avec Dubosc comme unique inculpé.

Daubanton a demandé que le buste de Lesurques soit mis en évidence dans la salle, avec une perruque blonde sur la tête. Nouveau défilé des témoins. Des huit témoins ayant formellement reconnu Lesurques, sept ne changent pas d’avis à la vue de Dubosc, dont un nommé Perrault qui déclare : "Je ne crois pas que je me sois trompé en désignant Lesurques, mais je suis sûr de ne pas me tromper en disant que je ne reconnais pas du tout celui-ci". Seule, une dame Alftoy émet des doutes.

Le président demande alors qu’on prenne la perruque du buste de Lesurques pour la poser sur la tête de Dubosc, qui est châtain. La plupart n’ont plus d’hésitation, c’était bien lui qui était à Montgeron le 8 floréal an V !

Réhabilitation ?

Dubosc est à son tour guillotiné : deux guillotinés pour un seul et même crime. Fragilité des témoignages humains…

Dès les lendemains de l’exécution et face aux doutes qui se font jour, l’affaire aurait pu être réexaminée mais le Directoire ne veut pas remettre en cause l’autorité de la chose jugée. Merlin, le ministre, parce qu’il est soupçonné d’être un parent de Lesurques, lui aussi natif de Douai, ne veut pas paraître comme partial auprès du Conseil des Cinq-Cents.

Il y aura en tout seize demandes de réhabilitation, des suppliques adressées à Napoléon 1er, Louis XVIII, Charles X, la reine Marie-Amélie, Napoléon III. Rien n’y fait. Victor Hugo intervient en faveur de la famille, sans résultat.

Une réforme permettant la révision des procès même lorsque le condamné a été exécuté est approuvée en 1867, mais la Cour de cassation considère que la culpabilité de Dubosc n'est pas incompatible avec celle de Lesurques (Dubosc est un autre complice).

L'affaire est définitivement close en 1868. Lesurques n’est pas réhabilité… mais on annule néanmoins la confiscation de ses biens (habituelle en cas de condamnation à mort), lesquels sont remis à ses héritiers.

Une famille dévastée

Voici le récit d’une des personnes chargées d’annoncer à « la Veuve Lesurques » le décès de son mari : « Peins-toi une femme échevelée se roulant sur le pavé, se tordant les mains, s'arrachant les cheveux, se frappant la tête contre le parquet, nous traitant de scélérats, de perfides, nous accusant presque de la mort de son époux. Peins-toi des enfants en larmes qui nous priaient en vain de leur rendre un père que l'injustice venait de leur enlever pour jamais. »

Madame Lesurques sombrera dans la folie ; la fille du couple se suicidera quelques années plus tard. Le jeune Lesurques, injustement frappé de l’infâmie collée à son nom, s’engagera dans l’armée napoléonienne et mourra pendant la campagne de Russie.

Une erreur judiciaire restée dans les mémoires