50 : Dimanche 23 octobre 1988 – La Dernière Tentation du Christ

Espace Saint-Michel, 7, place Saint-Michel

Jésus veut vivre la vie d'un homme normal, désire Marie-Madeleine. Mais Dieu l'a choisi pour être le Messie. Il découvre sa vraie nature et commence à prêcher la bonne parole, attirant de plus en plus de disciples, Judas étant le premier d'entre eux. Pour expier les péchés du Monde, il demande à Judas de le trahir. Avant de mourir, Satan le soumet à une ultime tentation, celle de connaître la vie d'un homme, marié et père de famille.

Tel est le résumé du scénario du film qui est projeté dans l'une des salles de l'Espace Saint-Michel, le le samedi 22 octobre 1988 : « La Dernière Tentation du Christ ».

A minuit passé de quelques minutes, la salle basse du cinéma s'embrase pendant le générique du filmUn lundi trouble (Stormy Monday), de Mike Figgis. En peu de temps, le cinéma est réduit en cendres. On dénombre 13 blessés, dont une personne gravement intoxiquée.

Deux heures après l'embrasement, un groupe inconnu jusqu'alors, Christus vincit, revendique l'attentat par téléphone.

Espacesaintmichel.com

L'engin incendiaire a été placé sous un fauteuil de la salle basse, probablement par facilité car c'est la salle du haut qui est visée, là où est projeté le film La Dernière Tentation du Christ. Cette technique avait été utilisée auparavant, sans succès, dans deux autres cinémas, le Beaubourg et le Gaumont-Opéra.

Le boutefeu était une bouteille de yaourt liquide remplie de chlorate de potassium surmontée d'une ampoule d'acide sulfurique, percée d'un trou et entourée d'un papier ; une fois le papier imbibé, l'acide goutte sur le chlorate de potassium qui s'enflamme.

Les auteurs de l'attentat

La brigade criminelle de la police judiciaire remonte rapidement une piste qui mène à l'église Saint-Nicolas-du-Chardonnet, fief du catholicisme intégriste ; les jours suivants, six personnes sont en garde à vue : Grégoire Durand, dit Ordinis, dix-neuf ans, lycéen ; Jean Kayanakis, vingt-quatre ans, ingénieur en aéronautique ; Pierre Soleil, trente ans, chargé d'études au ministère des transports ; Régis Foy, vingt-huit ans, juriste ; Michel Valadier, vingt-neuf ans, secrétaire général de l'association Centre Charlier (dans le sillage de Chrétienté-Solidarité, organisation d'obédience catholique traditionaliste) ; Emmanuel Doussau, vingt-trois ans, employé à l'association Itinéraires de chrétienté.

Lors des perquisitions au domicile de ces personnes, des tracts, des bombes lacrymogènes et des substances explosives sont trouvés chez plusieurs d'entre eux.

Ils avouent leur participation aux opérations « réussies » contre les salles « impies ». Le 27 octobre, ils sont inculpés mais quatre d'entre eux sont remis en liberté, sous contrôle judiciaire. Doussau, l'auteur de l'incendie, reste écroué.

Le 3 avril 1990, ils sont condamnés à 450 000 francs de dommages et intérêts et à des peines allant de 15 à 36 mois d'emprisonnement, avec sursis, ce qui peut passer pour de la clémence étant donné le nombre de victimes.

Martin Scorsese en 1988

Le cinéaste américain d'origine italienne est hanté par les thèmes christiques, la Passion et la rédemption. Il choisit d'adapter le roman de l'auteur de Zorba le Grec, Nikos Kazantakis, La Dernière Tentation.

Trouver des capitaux est la première étape du chemin (de croix) du metteur en scène. Dès l'annonce du projet, les manifestations d'hostilité commencent de la part de milieux chrétiens, pétitions, prières de nuit et autres manifestations. La Paramount se retire du projet ; il est repris par Universal qui se tourne vers la France et le ministère de la Culture pour obtenir un complément de financement. Jack Lang octroie trois millions de francs. Avertie par une église évangélique américaine, la Communauté Evangélique des Soeurs de Marie de Dijon envoie des milliers de lettres de protestation au ministre de la Culture ; le standard du ministère est bloqué pendant une semaine par une avalanche d'appels. Le cardinal Lustiger, lui-même, vient protester auprès du Président de la République. Jack Lang renonce.

Le film réussit malgré tout à être mis en boîte, avec Willem Dafoe dans le rôle de Jésus, Harvey Keitel dans celui de Judas, Barbara Hershey est Marie Madeleine et.... David Bowie, Ponce Pilate.

Bien entendu, la sortie aux états-Unis est mouvementée, dans tout le pays et ailleurs ; à la Mostra de Venise, Franco Zeffirelli, le metteur en scène de Roméo et Juliette, traite le film de « pur produit de la chienlit culturelle juive de Los Angeles qui guette la moindre occasion de s'attaquer au monde chrétien ».

La guerilla contre le film de Martin Scorsese

La sortie du film en France

Les cardinaux Decourtray et Lustiger : « La mort de Jésus n’appartient pas aux romanciers ni aux scénaristes, mais à la foule innombrable de ses disciples, morts ou vivants».

Le film sort le 28 septembre 1988 et déclenche immédiatement manifestations et quantité de tracts décourageant les spectateurs d'y aller. Un premier attentat à Besançon le 3 octobre : le cinéma Le Building est incendié.

Le pape visitant Metz, le film est déprogrammé.

Le 8 octobre, le film de Claude Chabrol, Une affaire de femmes, traitant de l'avortement, est emporté par la vague ; une bombe lacrymogène est balancée dans le cinéma de Montparnasse qui le projette, un spectateur meurt d'une crise cardiaque.

En conséquence, de nombreuses salles déprogramment le film ; celles qui le maintiennent à l'affiche sont protégées par la police (ce qui explique peut-être que les « artificiers » de l'Espace Saint-Michel ont préféré piéger la salle diffusant l'autre film).

En Turquie, au Mexique, au Chili, en Irlande et en Argentine, le film a été interdit ; il l'est toujours aux Philippines.

Saint-Nicolas-du-Chardonnet

C'est le 27 février 1977 que cette église devient fief intégriste. Des fidèles traditionalistes occupent par la force l'église et en expulsent le prêtre qui y est affecté. Ce sont des proches de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X, fondée par Monseigneur Lefebvre en 1970.

Marcel Lefebvre est une figure emblématique de l'opposition au concile Vatican II. Disciple de Henri Le Floch, proche de l'Action française, il est dans le camp des « traditionalistes » dès 1969, dénonce la dérive vers le libéralisme et le modernisme, c'est une réforme hérétique ; il fonde l'année suivante la la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X ainsi que le séminaire d'Ecône, pour une formation des prêtres dans le maintien des traditions, la messe en latin notamment.

En 1976, il déclare qu'« on ne peut dialoguer ni avec les francs-maçons, ni avec les communistes, car on ne dialogue pas avec le diable ! »

Fraternité Saint Pie X – Bénédiction à Ecône

Il est excommunié en 1988 après avoir consacré quatre évêques sans l'aval de Rome. C'est le premier schisme dans l'Eglise depuis 1870. Ses positions relèvent du conservatisme et de l'extrême droite. Il déclare à propos de Pinochet, qu'au moins nous trouvons « les principes chrétiens pour programme fondamental de son orientation politique».

Il déclare admirer les régimes mis en place par Salazar et Franco, qui ont épargné la guerre à leur peuple.

Il a écrit : « Israël ayant refusé le vrai Messie, se donnera un autre messianisme, temporel et terrestre : la domination du monde par l'argent, par la franc-maçonnerie, par la Révolution, par la démocratie socialiste».

Il soutient en 1985 la candidature de Jean-Marie Le Pen et, après avoir déclaré en 1989 que « le mieux, pour les musulmans, serait qu'ils rentrent chez eux », car ils vont sinon « petit à petit imposer leurs lois. », il est condamné à cinq mille francs d'amende pour diffamation, amende portée à huit mille francs en appel.

Le fief du mouvement catholique « intégriste » :

Les traditionalistes y demeurent depuis cette date, malgré un arrêté d'expulsion obtenu par l'archevêché de Paris, et la demande d'intervention de la force publique. Arrêté non appliqué par crainte de trouble à l'ordre public.

Une église fréquentée par de nombreuses personnalités de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen y fait régulièrement dire des messes pour ses amis disparus ; sa fille, Marine, y fit baptiser ses enfants.

On y célébra les obsèques de G.P. Wagner, avocat militant monarchiste, de Paul Touvier, chef de la Milice lyonnaise, François Duprat et Jean-Pierre Stirbois, cadres du Front national, Rolande Birgy, militante anti-avortement, Maurice Bardèche, un des fondateurs du négationnisme.

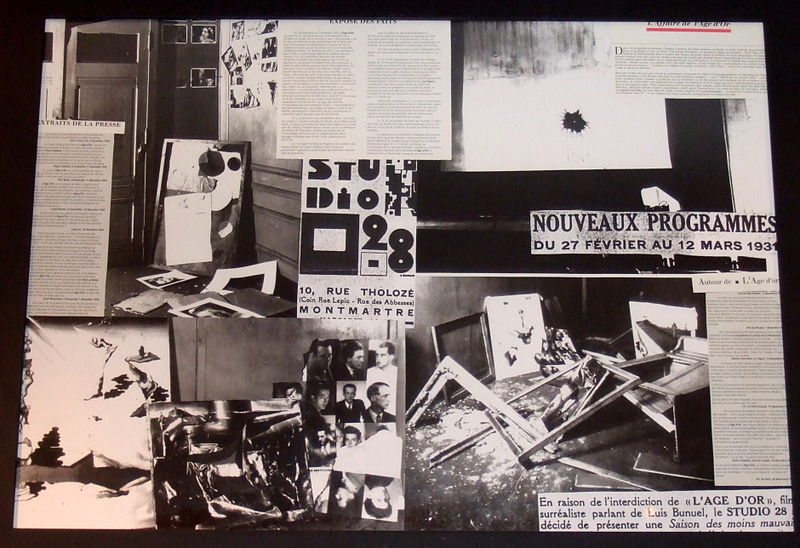

Un précédent : l'Age d'Or, de Luis Bunuel

Réalisé en 1930 par Luis Bunuel, coécrit avec Salvador Dali, pas de réel scénario mais une suite de scènes marquées par le surréalisme et prétexte à des scènes provocantes, contraires à la morale et l'ordre bourgeois qui ont conduit à la guerre : un enfant tué par son père d'un coup de fusil, une jeune embrassant un vieillard, des squelettes revêtus des parures épiscopales et Jésus sortant d'une orgie et invitant une jeune fille à y entrer.

Diaporama (survoler l'image)

Le film est une commande de Charles de Noailles, dont la femme Marie-Laure, d'ascendance juive, est une amie des surréalistes et une des plus importantes fortunes de France.

Le film est à l'affiche du studio 28, rue Tholozé, à Montmartre, le 28 novembre 1930 ; les premières projections se déroulent dans le calme mais le 3 décembre, des dizaines de militants d'extrême droite, de la Ligue des patriotes ou à la Ligue antijuive, investissent le cinéma aux cris de « Mort aux juifs! » et de « On va voir s'il y a encore des chrétiens en France! », jettent de l'encre violette sur l'écran, lancent des fumigènes et des boules puantes, chassent les spectateurs à coups de canne. Les tableaux de Salvador Dalí, Max Ernst, Miró et Yves Tanguy, les photographies de Man Ray accrochés dans le hall sont lacérés à coups de couteau. Dix jeunes gens sont arrêtés.

Le Figaro et d'autres journaux de droite demandent son interdiction. Le préfet de police Jean Chiappe, proche des milieux monarchistes et d'extrême droite, demande à la Commission de censure d'intervenir pour supprimer certains passages, avant de prendre un arrêté interdisant la projection à Paris et saisit à nouveau la Commission, qui interdit la diffusion du film.

Le 12 décembre, le film est saisi. Le négatif original a été caché et conservé par le vicomte de Noailles. Le 2 janvier, les surréalistes diffusent un tract de quatre pages dénonçant la « police d'Hitler ». Des centaines d'articles passionnés, favorables ou haineux, paraissent dans la presse internationale.