43 : 23 juin 1959 : Boris ne verra pas le film

34, rue Marbeuf

Ex cinéma Marbeuf

Jusqu’au bout, le fantôme de Vernon Sullivan aura poursuivi Boris Vian de sa malédiction. (Noël Arnaud).

Boris est né le 10 mars 1920 à Ville d’Avray, après son frère Lelio, né en 1918 et un an avant Alain ; la dernière, Ninon, est née en 1924.

Il est le fils de Paul Vian et d’Yvonne Ravenez. Aucune ascendance russe mais Yvonne, passionnée d’opéra, lui a donné le prénom de Boris en référence à Boris Godounov.

Paul est rentier, héritier d’une entreprise de bronze d’art et Yvonne est fille d’industriels. La famille Vian, installée dans une villa de Ville d’Avray, voisine de celle du biologiste Jean Rostand, mène donc une vie insouciante avec chauffeur, préceptrice et jardinier. Boris a le souvenir d’une enfance qui a pris la forme de vacances perpétuelles d’autant plus que Paul a construit une salle où les enfants peuvent organiser des fêtes. Boris critiquera en partie ce confort de vie qui l'a maintenu dans l'ignorance des faits politiques et sociaux.

Arrive la crise de 1929 et la ruine de Paul dont la fortune se dissout dans des manipulations boursières malheureuses. La villa est louée (à la famille Menuhin dont le fils s’appelle Yehudi) et les Vian vont s’installer dans la maison du gardien. Paul doit trouver un emploi, d’abord traducteur puis représentant d’un laboratoire pharmaceutique avant de devenir agent immobilier.

Sommaire :

Boris romancier, poête, vouvelliste, auteur de chansons, chroniqueur et... traducteur

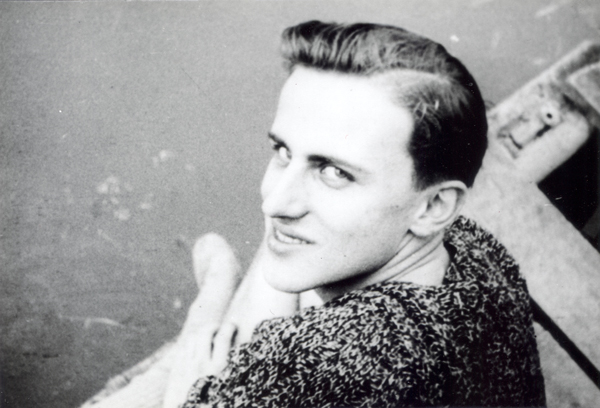

Boris jeune (borivian.org) & Michelle Léglise

Juillet 1940, la famille Vian quitte Paris pour s’installer à Capbreton pendant quelques mois. Boris y fait la connaissance de Michelle Léglise. Malgré une famille Léglise proche de l’Action française hostile, le mariage entre Boris et Michelle a lieu le 3 juillet 1941.

La vie de Paul se termine tragiquement : il est assassiné dans la nuit du 22 au 23 novembre 1944 par deux hommes qui ne seront jamais retrouvés.

Pour Boris, une scolarité qui passe par le collège de Sèvres, le lycée Hoche à Versailles puis le lycée Condorcet. Il est bachelier en 1937 puis admis au concours d’entrée à l’Ecole centrale en 1939, école d’où il sort ingénieur en juin 1942.

En août 1942, il est embauché à l’AFNOR où il se crée de solides inimitiés avec la hiérarchie en corrigeant leurs fautes de français ; il y rédige dans les règles de l’art une norme des injures (Réf. Pr Z 60-110 mars 1944). Il démissionne de l’AFNOR le 15 février 1946 pour entrer à l’Office Professionnel des Industries et des Commerces du Papier et du Carton. Il y découvre que le tiroir inférieur droit du bureau doit toujours être ouvert et vide afin d’y poser le pied. Autrement dit, il s'ennuie énormément dans ces administrations.

Boris romancier, poète, nouvelliste, auteur de chansons, chroniqueur et … traducteur

Le goût de la langue française est particulièrement cultivé chez les Vian où on aime s’adonner à des jeux tels que les « cadavres exquis » ou les bouts rimés (écrire un poème à partir d’une liste de mots), un art de jouer avec les mots, les anagrammes, les contrepèteries, les calembours, les parodies et les néologismes qui vont nourrir une imagination foisonnante. Dans le mémoire collectif rédigé à Centrale, Physicochimie des produits métallurgiques, Boris ne manque pas d’y mettre sa touche personnelle avec un avant-propos en alexandrins et en vieux « françois ».

Au cours de sa courte vie, il va visiter tous les styles. Cela commence aimablement par la Chanson des Pistons, à l’époque de Centrale, et un recueil de poèmes, les Cent Sonnets écrit en 1944, ou encore Un Seul Major, un Sol majeur écrit la même année.

Boris Vian aborde à peu près tous les genres littéraires, poésie, chroniques, nouvelles, romans et chansons (cf.plus bas). Onze romans, quatre recueils de nouvelles, chroniques musicales, scénarios, des centaines de chansons, peut-être 400, plusieurs pièces de théâtre.

Cinq romans sont publiés sous son nom de son vivant : Vercoquin et le Plancton (1946), L'Écume des jours (1947), L'Automne à Pékin (1947), L'Herbe rouge (1950) et L'Arrache-cœur (1953).

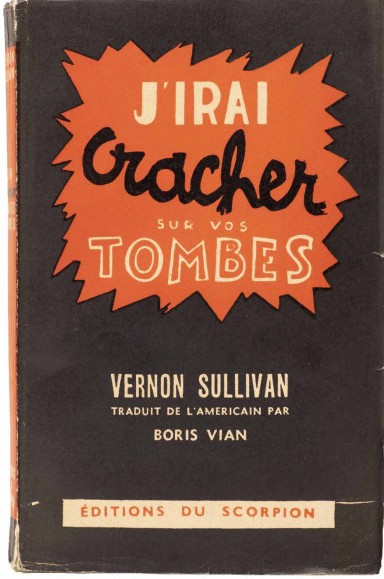

Mais c’est le roman d’un certain Vernon Sullivan qui va faire le bonheur et le malheur de Boris.

J’irai cracher sur vos tombes

Deux événements vont présider à l’arrivée de ce roman :

Le temps libre dont profite Boris Vian à l’Office lui permet de terminer son roman, L’Ecume des jours. Le roman est terminé à temps pour être présenté au prix de la Pléiade. Boris Vian est confiant car Jean Paulhan lui est favorable ; mais celui-ci change d'avis et la majorité le suit. Vian gardera une dent contre l’écrivain (le phoque qui mange les petits enfants s’appellera Paulhan dans une émission de radio). Boris et Michelle, qui misaient énormément sur ce prix, sont à court d’argent et Boris veut en finir avec son boulot à l’Office.

De son côté, Jean d’Halluin, 23 ans, vient de lancer en 1946 sa maison d’édition, les Editions du Scorpion. Il a édité en tout et pour tout un livre pour enfants et deux livres mineurs de Balzac. Les tirages sont maigres et d’Halluin est à la recherche d’un coup. Il voudrait éditer un auteur américain dans la mouvance des romans noirs très en vogue ou dans le genre de Tropique du Cancer d’Henry Miller, roman fortement pimenté de sexualité et dont les ventes font saliver d’Halluin.

C’est par l’intermédiaire de Georges d’Halluin, contrebassiste de jazz et frère de Jean, que Boris fait la connaissance du jeune éditeur. Il lui demande conseil sur le choix d’un romancier américain susceptible de renflouer ses finances. « Un best-seller ? Donne-moi dix jours et je t’en fabrique un » (selon Noël Arnaud).

Boris part en vacances le 5 août 1946 ; à son retour, le 20 août, la rédaction est bouclée. Titre : J’irai danser sur vos tombes, que Michelle a la bonne idée de changer en J’irai cracher sur vos tombes.

Résumé : « Dans le Sud des Etats-Unis, Lee Anderson, métis à la peau blanche et les cheveux blonds, quitte sa ville natale après la mort de son frère noir, lynché parce qu'il était amoureux d'une blanche. Arrivé dans cette ville, Lee, qui a « franchi la ligne » (se revendiquer blanc), devient libraire et entre dans la petite bande locale de jeunes en manque d'alcool et sexuellement très actifs. Son but est de venger la mort de son frère. Il choisira de le faire en tuant deux jeunes Blanches de la bourgeoisie locale après avoir couché avec elles»

La source d’inspiration de Boris est une enquête parue dans l'hebdomadaire américain Collier's qui montre qu'environ deux millions de Noirs américains auraient franchi la color line, ce qui leur permettrait d'obtenir le statut de blanc par décret administratif.

Roman américain oblige, Boris Vian n’est que le traducteur d’un romancier inconnu nommé Vernon Sullivan, « roman que l’Amérique n’a pas osé publier. » En introduction, Vian prétend avoir rencontré Vernon Sullivan qui lui a remis le manuscrit en mains propres. « J’irai cracher sur vos tombes », le premier roman de ce jeune auteur que nul éditeur américain n’ose publier, dénonce en des pages d’une violence inouïe et dont le style est égal à celui des grands prédécesseurs tels que Caldwell, Faulkner et Cain, l’injuste suspicion réservée aux noirs dans certaines régions des Etats-Unis.

Succès, plainte et soupçons

Après la publication des « bonnes feuilles » dans Franc-Tireur, le roman paraît le 21 novembre 1946. Un départ décevant, le scandale n’est pas au rendez-vous malgré quelques rares critiques indignées, telle celle des Lettres françaises qui traite l’ouvrage de bassement pornographique. En revanche, dès sa parution, des doutes s’élèvent quant à la paternité du livre ; est-ce un canular de Boris Vian ?

7 février 1947, le roman ne rencontre qu’un petit succès ; c'est alors que Jean d’Halluin est avisé que le Parquet ouvre une information sur plainte du Cartel d’action sociale et morale que dirige un architecte protestant nommé Daniel Parker, « un de ces trop nombreux individus qui se mandatent eux-mêmes pour empoisonner le monde », selon Noël Arnaud. Il s'agit d'une plainte pour incitation des adolescents à des actes de débauche. Ce même Cartel avait intenté une action similaire contre Henry Miller lors de la sortie de Tropique du Cancer et Tropique du Capricorne.

Pour Jean d’Halluin, les événements prennent bonne tournure et il a raison ; du jour au lendemain, les ventes explosent. J’irai cracher sera le best-seller de l’année 1947.

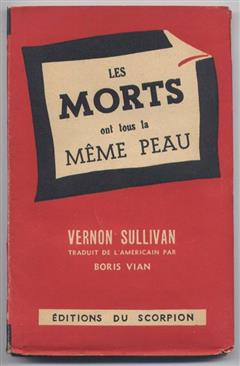

Pour un nombre grandissant d’observateurs et, en dépit de ses dénégations, Boris Vian est considéré en être l’auteur ; son ami Edmond Rostand se dit déçu. Pour « prouver » auprès de la justice sa qualité de simple traducteur, il conçoit de rédiger en hâte le texte original en anglais et se fait aider par un journaliste des Temps modernes, Milton Rosenthal (celui même qui, plus tard, traduira en américain les œuvres de Boris Vian). Boris veut aussi épaissir la personnalité de Vernon Sullivan et lui attribue une deuxième production, Les Morts ont tous la même peau.

Ennuis judicaires

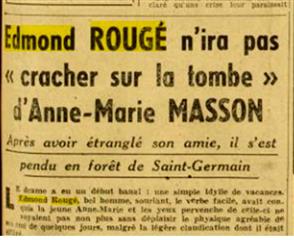

Les choses se compliquent pour lui lorsque, en avril 1947, Edmond Rougé, représentant de commerce, étrangle sa maîtresse, Anne-Marie Masson dans un hôtel de la rue du Départ et dépose à côté du cadavre un exemplaire du livre ouvert à la page où le héros tue sa maîtresse. Des journalistes se déchaînent alors contre « le roman qui tue » ; l’auteur est coupable d’un meurtre par procuration, ce à quoi Vian répond que, dans ce cas, Nœud de vipères, de François Mauriac est le « bréviaire des empoisonneurs ».

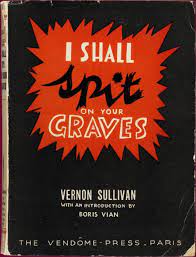

Boris risque 300.000 francs d’amende et deux ans d’emprisonnement ; l’affaire est sérieuse, il prend un avocat mais, en août 1947, le tribunal suspend les poursuites lancées par le Cartel d’action sociale et morale et 1948 voit la parution d’une édition illustrée de « J’irai cracher », du nouveau roman de Vernon Sullivan, Les Morts ont tous la même peau (où l’assassin s’appelle Dan Parker...) et la publication, en avril, de la version « originale », I shall spit on your grave.

Le Cartel ne désarme pas et porte à nouveau plainte, d’autant plus que, selon Noël Arnaud, Vernon Sullivan a vraiment du plomb dans l’aile et il ne fait plus de doute que Boris Vian en est l'auteur. Le 24 novembre 1948, Vian est convoqué par le juge d’instruction Baurès et, sur les conseils de ce dernier, avoue être l’auteur des deux versions. Le procès a lieu à huis-clos ; Boris Vian est condamné à 100 000 francs d’amende et le livre est interdit.

Les ennuis judiciaires ne sont pas finis pour autant et s’étaleront jusqu’en octobre 1953 après une instance visant le deuxième Vernon Sullivan et une suite d’appels.

Succès amer mais bienvenu

Selon Noël Arnaud, il aurait été tiré 500 000 exemplaires de J’irai cracher sur vos tombes, qui auraient rapporté près de 4 500 000 francs au couple Vian, 10% de droits d’auteur… et 5% comme traducteur.

Le deuxième Vernon Sullivan n’aurait plus rapporté que 900 000 francs ; quant au troisième, Et on tuera tous les affreux, il n’a plus été tiré qu’à 25 000 exemplaires. Il y en aura pourtant un quatrième en 1950, Elles se rendent pas compte, paru en 1950, qui ne dépasse pas les 7 000 exemplaires.

Apport paradoxal que celui de Vernon Sullivan : des tracas judiciaires pendant des années en même temps qu’une manne financière bienvenue. Le couple aurait eu de sérieuses difficultés après le départ de Boris de l’Office (ou que l’Office se soit séparé de lui) car ses propres productions ne connaissent aucun succès : L’Automne à Pékin et Les Fourmis ne sont tirés qu’à 5 000 exemplaires ! Amertume de Boris, J’irai cracher a battu des records de ventes alors que les autres…

Boris grand amateur de voitures : BMW, Morgan, Panhard 6 cyl, Austin-Healey et la fameuse Brasier. Les notes des garagistes montent en même temps que les rentrées de J’irai cracher…

(totem.over-blog.org)

Après le livre, la pièce

Le 1er décembre 1947, un contrat est signé entre Georges Wallis et Boris Vian ; celui qui est toujours le traducteur de Vernon Sullivan s’engage à adapter le livre en pièce de théâtre. Echaudé par les ennuis judiciaires, il en fait une adaptation où les scènes érotiques et les scènes les plus violentes sont tempérées pour recentrer l’attention du public sur le propos politique, le plaidoyer antiraciste.

Dès avant la sortie, la presse s’empare du projet, fait circuler des rumeurs telles qu’une distribution exceptionnelle comprenant Yves Montand, Martine Carol, Juiette Gréco et Dora Doll, ou encore qu’on y verra un tir réel à la mitraillette.

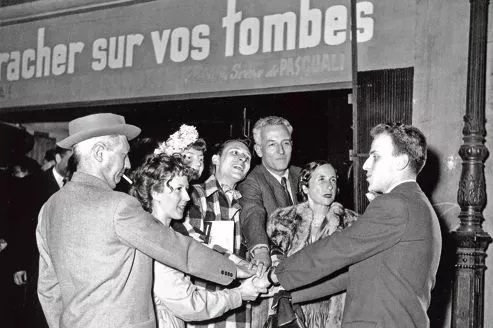

(lefigaro.fr) - Daniel Ivernel à droite

La première a lieu le 22 avril 1948 au théâtre Verlaine dans une mise en scène de Fred Pasquali avec le jeune Daniel Ivernel dans le rôle de Lee Anderson. C’est un échec aussi bien public que critique. La pièce est jugée trop lente, trop verbeuse et, selon Noël Arnaud, « au premier rang des voyeurs déçus, tous ceux qui depuis dix-huit mois vocifèrent contre les romanciers dépravés […] ce rideau qui tombe trop tôt, ou la lumière qui s’éteint quand le nègre va dégainer son arme et la fille rendre les siennes ».

Quelques critiques plus indulgentes cependant, comme celle du Monde Illustré qui constate que l’auteur a courageusement sacrifié le côté libidineux.

La pièce tient moins de trois mois.

Années de galère

La revue Jazz Hot - Boris et Ursula Kubler

Noël Arnaud : « Boris ayant gaillardement claqué tous ses revenus du Scorpion, cela lui vaudra d’avoir le fisc à ses trousses. »

Boris se réfugie alors dans le jazz, il écrit article sur article sur le jazz, dans Jazz Hot ou dans Combat, et anime une série d’émissions sur une station de radio américaine.

En 1950, sa nouvelle pièce, L'Équarrissage pour tous, est un nouvel échec.

Le couple Vian ne va pas bien : la timidité de Boris ne l’empêche pas d’être séducteur et Michelle est la maîtresse de Jean-Paul Sartre depuis 1949 ; les dettes qui s’accumulent n’arrangent rien. Michelle demande en 1951 le divorce qui sera prononcé en septembre 1952, Michelle poursuivra l’histoire d’amour avec l'écrivain existentialiste jusqu’à la mort de celui-ci en 1980.

Entre temps, Boris a rencontré Ursula Kubler, danseuse suisse qui fit partie des ballets de Roland Petit. C’est avec elle qu’il va vivre les difficiles premières années 1950, il l’épousera le 8 février 1954.

La dèche est telle que le couple doit s’installer dans une chambre de bonne au 8, boulevard de Clichy. Pour sortir du trou, régler les conséquents arriérés d’impôt, Boris doit multiplier les piges, à Combat, Samedi Soir, France Dimanche et même Constellation, concurrent du Reader’s Digest.

Autre source de revenus, la traduction, la vraie : si celle des mémoires du général Bradley est un calvaire, la biographie de Bix Beiderbecke, son premier maître à la trompette, est plus palpitante ; il peut aussi mettre à son crédit les traductions du Grand Sommeil de Raymond Chandler, ou Le monde des Ä de A.E van Vogt (Boris est membre du très secret club des Savanturiers, passionnés d’un nouveau genre littéraire, la science-fiction).

18 heures par jour sur la machine à écrire, son principal gagne-pain pendant ces années ; ce travail harassant n’arrange pas sa santé.

La maladie

À douze ans, Boris est victime d’une maladie infectieuse à la suite de laquelle il va souffrir de rhumatismes articulaires aigus qui provoquent une insuffisance aortique. Une grave affection qu’il n’acceptera jamais, comme le démontre la vie débordante d’activités qu’il mena.

Parmi ces activités, souffler dans une trompette n’arrange pas sa santé, spécialement lors des sessions dans des caves enfumées.

Fin 1947, c'est le premier avertissement sérieux du médecin. En juillet 1956, Boris Vian est atteint d’un grave œdème pulmonaire nécessitant un traitement sérieux. Il connaît une nouvelle crise en septembre 1957 mais, endetté et poursuivi par le fisc, il continue de se surmener. Il sait qu'il a « un pied dans la tombe et l'autre qui ne bat que d'une aile».

En 1959, la plupart des témoins notent une grande fatigue. Pourtant, J’irai cracher sur vos tombes va encore venir le tourmenter.

Le Film et la mort

L'affiche et le cinéma Marbeuf

« Quand on demande à Boris Vian si on tirera un film de J’irai cracher…, il répond « Ne me parlez pas de malheur» », Cinémonde, 24 août 1948.

Pourtant, en 1953, malgré les piges, les traductions, les chroniques, les chansons, la fatigue, Boris décide de faire un scénario du roman de Vernon Sullivan. Il a le même souci que pour la pièce, montrer que ce roman était autre chose que du sexe et de la violence.

Quelques années plus tard, en 1958, un contrat est signé avec la société Océan-Films ; les droits sur J’irai cracher lui sont vendus et Boris doit écrire une adaptation du roman. Mais cette adaptation tarde, Boris Vian le touche-à-tout s’étant également attelé à l’écriture d’une comédie musicale, Fiesta, sur une musique de Darius Milhaud.

Début 1959, la société SIPRO, nouvelle propriétaire des droits, a déjà relancé plusieurs fois l’écrivain pour qu’il fournisse enfin le scénario promis. Boris remet enfin un script de 117 pages teinté d’une ironie que la société n’apprécie guère. Une polémique s'ensuit qui se termine par du papier bleu (ordonnance d'huissier) et le scénario est profondément remanié par d'autres. Pour les producteurs, seul le titre compte ; Boris dénonce l’adaptation et dit vouloir retirer son nom du générique.

La première projection du film a lieu le 23 juin 1959 à dix heures au Marbeuf. La veille, Denis Bourgeois, son éditeur, qui déjeune avec lui le voit prendre ses pilules : « Je vais en prendre une ou deux de plus. Je ne vais pas bien en ce moment. ». Il ne souhaite pas aller à la projection mais l'éditeur finit par le convaincre de rejoindre tous ses amis qui seront présents.

L’écrivain n’aura pas le temps de voir le film : dès le générique, quand apparaissent les mots « D’après le roman de Vernon Sullivan, traduit de l’américain par Boris Vian », Denis Bourgeois voit la tête de Boris partir en arrière et s’effondrer. Il meurt avant d'arriver à l'hôpital Laennec, à la suite vraisemblablement d'une fibrillation ventriculaire.

Il serait tentant de dire que Vernon Sullivan a fait vivre et a tué Boris Vian.

Compléments 1 : Boris et la musique

Le jazz

« Il était un amoureux du jazz, ne vivait que pour le jazz, n'entendait, ne s'exprimait qu'en jazz ». Henri Salvador.

Son premier orchestre, il le crée en 1938 avec ses frères Alain (batterie) et Lelio (guitare). Un an plus tard, il est membre du Hot Club de France, créé par Hugues Panassié et présidé par Louis Armstrong à une époque où le jazz a une audience confidentielle en France.

Boris dans l'orchestre de Claude Abadie

En 1942, l’orchestre Vian anime les « surprises parties » avant que Boris ne rejoigne celui de Claude Abadie, lui aussi amateur et dont le batteur est Claude Léon, collègue de Boris à l’AFNOR ; ils remportent des tournois, jouent devant Django Reinhardt ou Michel Warlop pendant ces années où cette musique nègre est censée être interdite. Il fera des tournées en région parisienne puis en France et en Belgique avec cet orchestre auquel il restera longtemps fidèle.

Il rencontre Claude Luter le 10 janvier 1944 et à la Libération, c’est dans les boîtes réservée aux GI’s qu’ils se produisent, où ils imposent Duke Ellington alors qu’on leur demande Besame Mucho.

Puis c’est l’expérience des caves, d’abord au Lorientais, rue des Carmes dans le Quartier latin, avant le Tabou (cf. plus bas) et Saint-Germain-des-Prés qu’il fréquente régulièrement à partir de 1946, sans jamais y habiter.

Après l'avertissement sérieux du médecin en 1947, Guy Longnon le remplace dans l’orchestre - « chaque souffle dans ma trompette abrège mes jours ». Il ne joue plus qu’occasionnellement. « Alors que les journaux à sensation le montrent soufflant éperdument dans sa trompette, la carrière du trompettiste Boris Vian est déjà terminée. » (Noël Arnaud).

Sa passion pour le jazz ne le quitte pas pour autant : une chronique de jazz dans Combat à partir d’octobre 1947, ainsi que celles régulières dans Jazz Hot, magazine créé en mars 1944, et, occasionnellement, dans Arts. Jacques Canetti, fin 1955, lui demande ensuite d’établir et de faire vivre le catalogue Jazz des disques Philips, en collaborateur extérieur d’abord puis comme directeur artistique, avant d’avoir la même activité chez son ami Eddie Barclay.

Et, pour terminer, 48 émissions Jazz in Paris pour une radio américaine. Une vie de militantisme pour le jazz.

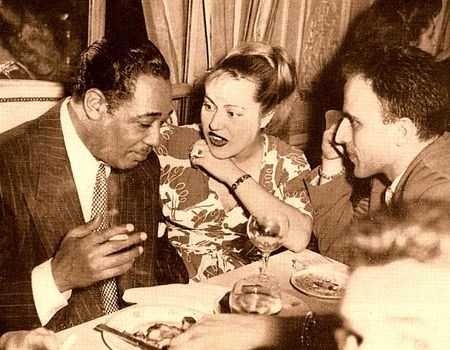

Duke Ellington, Michelle et Boris

Boris suit le Duke partout, fait sa promotion.

Le rock’n’roll

En 1956, Michel Legrand revient des USA avec quelques disques de rock and roll. Toujours à l'écoute de la nouveauté, Boris a l’idée d’en écrire des versions françaises, mais sous forme de parodie, car selon lui, cette musique « fonctionne surtout sur le public très jeune des U.S.A., empêtré de tabous sexuels qui existent moins en Europe [...] Le côté “exutoire” du rock and roll n'a pas de raison d'être en France [...] Le succès français du rock pourra donc être celui de n'importe quelle chanson comique. » Parfois, il s'est trompé.

Le résultat est un 45 tours EP enregistré par Henry Cording, alias Henri Salvador, quatre morceaux écrits par « Vernon Sinclair » sur des musiques de Mig Bike (Michel Legrand) ou Henry Cording.

Boris sera l’auteur d’autres pastiches pour des interprêtes tels que “Rock” Failair et son orchestre de p'tits milliardaires (musique Eddie Barclay), Peb Roc, et ses Rocking Boys, encore plus mystérieux que Rock Failair, ou encore Fredo Minablo et sa pizza musicale, des noms 100% pur Boris Vian.

Jacques Canetti : « Il en faisait des chansons bouffonnes, alors ces rocks n'ont pas touché le public jeune auquel ils étaient destinés car les jeunes aiment qu'on les prenne au sérieux. » Boris est passé à côté de la vague rock.

Les chansons

Après l’échec de l’Arrache-Coeur, Boris Vian renonce à la littérature. C’est l’année où il fait profession d’auteur de chansons après sa rencontre avec Jacques Canetti. On ne sait pas exactement combien il en a écrit, peut-être 400 selon Noël Arnaud.

Beaucoup de chansons pour les artistes du catalogue Philips, des chansons de commande ; des chansons plus personnelles, en particulier pour Henri Salvador (le Blues du Dentiste, Faut Rigoler..), mais aussi pour Mouloudji, Magali Noël (Fais-moi mal, Johnny), Suzy Delair, Philippe Clay ; ou lui-même.

En 1955, il fait ses débuts comme chanteur aux Trois Baudets ; ses prestations sur scène sont moyennement appréciées, il apparaît figé devant le micro ; il décidera pourtant de la carrière se son accompagnateur un soir au Milord l'Arsouille : "Il a commencé à balancer ses chansons devant les gens sidérés et ce fut pour moi un catalyseur, un coup de poing dans la gueule! " Serge Gainsbourg.

En 1955, sort Chansons possibles et Chansons impossibles, deux 45 tours EP où figurent J’suis snob, On n’est pas là pour se faire eng…, La Complainte du Progrès, Les Joyeux Bouchers, Le Cinématographe et deux chansons antimilitaristes, La java des bombes atomiques et le Déserteur.

Le Déserteur

À l'origine, un poème interprété par Mouloudji en mai 1954, tous les autres artistes sollicités se sont désistés lors de sa première édition. Mouloudji demanda quelques modifications au texte, en particulier remplacer « Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes Que je tiendrai une arme et que je sais tirer » par « Si vous me poursuivez, Prévenez vos gendarmes, Que je n'aurai pas d'armes, Et qu'ils pourront tirer. »

Mouloudji l’interprète le 7 mai 1954, le jour de la chute de Diên Biên Phu ; le scandale naît à ce moment là. Le disque (Philips) est interdit de diffusion.

Le 12 février 1955 Boris Vian l’interprète à son tour aux Trois Baudets, puis lors de sa tournée en province, le chanteur est chahuté lorsqu’il entame la chanson ; à Perros-Guirec, un commando d’anciens combattants veut l’empêcher de chanter.

La chanson est enregistrée en avril 1955 sur le 45 tours Chansons impossibles, puis intégré au 33 tours Chansons possibles.

Les ventes seront confidentielles, moins de 500 exemplaires, il y aurait eu des « injonctions » pour limiter sa publicité. Philips ne procède par la suite à aucun retirage… La censure est inutile, aucun programmateur ne songe à diffuser Le Déserteur.

C’est lors de la guerre d'Algérie qu’elle est interdite de radiodiffusion pour « antipatriotisme », ce n’était même pas utile. L'interdiction ne sera levée qu’en 1962, après les accords d’Evian.

Joan Baez et Peter, Paul and Mary la reprendront pendant la guerre du Viêt-Nam.

Déserteur ou pas, les disques de Boris ne connaissent pas le succès, eux non plus.

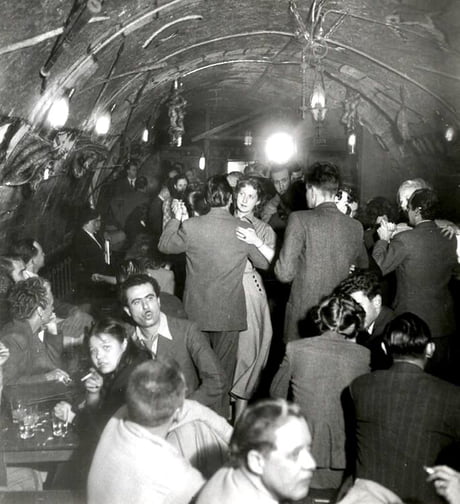

Complément 2 : Le Tabou

Au 33, rue Dauphine, à l’angle de la rue Christine, c’est un petit bistro tenu par un couple de Toulousains, les Guyonnet., qui vivote jusqu’à ce que les Messageries de la Presse s’installent rue Christine ; le bar obtient l’autorisation d’ouvrir la nuit pour les ouvriers, les journalistes les rejoignent. A proximité, 10, rue Jacob, les habitués du Bar vert tenu par Bernard Lucas et ouvert toute la nuit, cherchent un endroit pour écouter de la musique et danser. Les habitués s’appellent Raymond Queneau, Maurice Merleau-Ponty, Roger Vailland, Juliette Gréco et Anne-Marie Casalis, parfois Jean-Paul Sartre ; ces mêmes personnalités se retrouvent aussi au Tabou lorsque l’un d’eux découvre qu’il y a une cave déjà aménagée de tables et banquettes. Bernard Lucas va négocier pendant quatre mois avec les propriétaires, peu favorables « plutôt hostiles à cette faune littéraire qui avait introduit les alcools américains. »

L’accord enfin obtenu, le Tabou-Club ouvre le 11 avril 1947.

On y danse au son d’un pick-up jusqu’à ce que la direction du club soit confiée à Frédéric Chauvelot. Boris et ses frères sont parmi les premiers à s’y produire, avec d’anciens membres de chez Abadie ; Anne-Marie Cazalis anime, Juliette Gréco chante ou récite des poèmes de Raymond Queneau. Claude Luter les rejoint après la fermeture du club des Lorientais.

Boogie-woogie, lindy-hop, be-bop, jitterburg, la foule s’initie aux nouvelles formes du jazz et des associées. Le Tabou devient le centre de la vie de Saint-Germain des Prés ; "Tous les amis venaient y faire le boeuf, aucun autre club n'avait la même ambiance" disait Vian.

Les premiers temps, il fallait montrer patte blanche, seuls les amis étaient admis. « le brouillard des cigarettes était quasi londonien et le vacarme si intense que, par réaction, on n’y voyait plus rien. Des deux côtés de longues et dures banquettes, des tables, et des tabourets horriblement peu rembourrés »; « là-bas, sous le toit de roseaux de la paillote, cinq, six, huit ou quinze types soufflaient dans des tubes en métal, cognaient sur des peaux ou achevaient de mutiler un piano échappé de quelque camp de représailles.

Des chemises, à carreaux ou sans, dans ou sur le pantalon, des souliers de toile caoutchoutée, de type basket et aussi beaucoup de gens normaux. Tous les soirs, en permanence, dix célébrités et trente personnes très connues… »

Le club devient une légende où il faut se montrer, Sartre et Beauvoir (Jean Sol Partre et la duchesse de Bovouard), Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud, Gaston Gallimard, Mouloudji, Lionel Hampton ou Jean Cocteau ; un lieu où il faut se montrer.

La fin : La presse s’en empare, une nouvelle faune arrive, « des éphèbes crasseux imbus d’existentialisme » selon Noël Arnaud, des effeuilleuses ; on y élit Miss Vice.

Juliette Gréco et Anne-Marie Cazalis partent en claquant la porte ; Boris Vian et Claude Luter quittent le Tabou pour un autre club ouvert le 11 juin 1948 par Chauvelot, le Club-Saint-Germain-des-Prés 13, rue Saint-Benoît..

«Disons-le tout de suite, aucun des clubs qui suivirent n'a pu recréer cette atmosphère incroyable, et le Tabou lui-même, hélas ! ne la conserva pas très longtemps, c'était d'ailleurs impossible. » Boris Vian. L’âge d’or est déjà terminé.

A lire :

Le Dossier de l'affaire “J'irai cracher sur vos tombes”, Noël Arnaud, 1974, 2006, Christian Bourgois.

Les Vies parallèles de Boris Vian, Noël Arnaud, 1981, Christian Bourgois (Livre de poche).

wikipedia

Cité Véron, près de la place Blanche, dernier domicile de Boris et Ursula,

voisins de Pierre Prévert et de son chien, deux autres membres du Collège de Pataphysique.

Boris Vian eut aussi l'idée, non pas d'un film sur Jésus-Christ, mais d'un titre :

Un pour douze, douze pour un

Bande annonce du film "J'irai cracher sur vos tombes"

(borisvian.org)

Boris et ses frères interprêtent "The Sheik of Araby"

Pot pourri des rock and rolls de Henri Salvador et Boris Vian

: Joan Baez interprète "Le Déserteur" à Paris en 1980