35 : Vendredi 30 octobre 1925 - Max Linder se suicide

Hôtel Baltimore, 88, avenue Kléber (16e)

Sommaire :

Le cinéma français de 1895 à 1914

Gabriel Leuvielle devient Max Lacerda

Max Lacerda devient Max Linder

La première grande vedette mondiale

La guerre et une première tentative aux USA

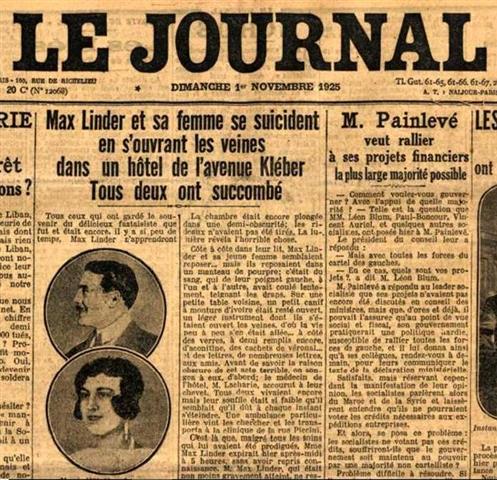

(retronews.fr)

« Côte à côte dans leur lit, Max Linder et sa jeune femme semblaient reposer … mais ils reposaient dans un manteau de pourpre ; c’était du sang, qui de leur poignet à l’un et à l’autre, avait coulé lentement, teignant les draps. Sur une petite table voisine, un petit canif à monture d’ivoire était resté ouvert, un léger instrument dont ils s’étaient ouvert les veines, d’où la vie peu à peu s’en était allée … à côté des verres, à demi remplis encore d’aconitine, des cachets de véronal … et des lettres aux amis. […] Tous deux vivaient encore mais leur souffle était si faible qu’il semblait qu’il dût à chaque instant s’éteindre »

Le Journal, dimanche 1er novembre 1925, édition de cinq heures du matin.

« Tous ceux qui ont gardé le souvenir du délicieux fantaisiste que fut et était encore, il y a si peu de temps… » c’est ainsi que commençait ce même article annonçant la mort de Max Linder et de sa femme. Max Linder, la première grande vedette internationale du cinématographe, le pionnier du burlesque à une époque où le cinéma français dominait le monde.

Le cinéma français de 1895 à 1914

28 décembre 1895 : première projection cinématographique publique et payante dans le salon indien, au sous-sol du Grand Café, boulevard des Capucines à Paris. Les frères Lumière ne sont pas les inventeurs de la photographie animée ou de la pellicule perforée ; ils sont les inventeurs du cinéma-spectacle et, de cette date jusqu’à la Première Guerre mondiale, la France est la première nation cinématographique mondiale.

Alice Guy

Dès 1896, Léon Gaumont suit le mouvement. Alice Guy, sa secrétaire, met en scènes les premiers courts métrages ; elle dirige 400 films, devenant la première femme, tout à la fois scénariste, productrice et réalisatrice. En 1911, il inaugure le Gaumont-Palace, place de Clichy, 3.400 places.

Georges Méliès fait construire à Montreuil le premier studio de cinéma où il tournera entre 600 et 800 films poétiques ou encore des actualités reconstituées.

Dès 1905, Charles Pathé donne au cinéma sa dimension industrielle, mettant en place le modèle production, distribution, exploitation, toujours en vigueur. La société Pathé est la première à exploiter l’industrie cinématographique à l’échelle mondiale.

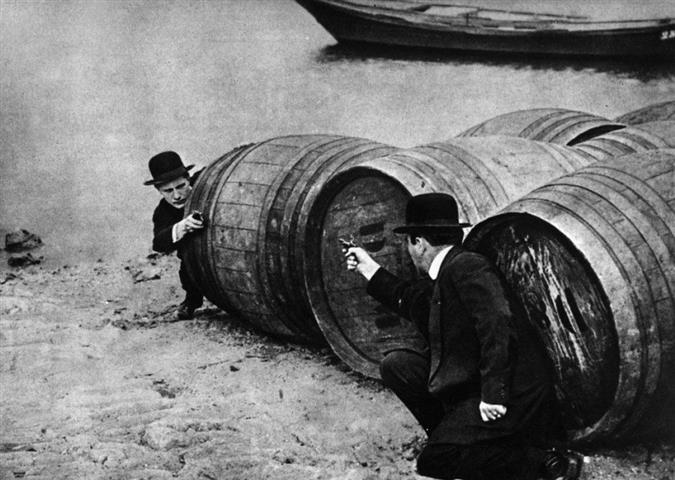

En 1907, Louis Feuillade remplace Alice Guy à la direction artistique de Gaumont et va devenir le spécialiste des séries avec Bébé, joué par le jeune René Dary, âgé de cinq ans. En 1913 et 1914, il tourne les cinq épisodes de Fantômas, avec René Navarre, un succès mondial phénoménal. Suivent les épisodes des Vampires avec Musidora, autre triomphe.

Fantomas

Entre-temps, en 1908, le metteur en scène André Calmette et le comédien français Charles Le Bargy donnent une autre dimension au cinéma en tournant L’Assassinat du duc de Guise, reconstitution historique soignée et musique de Camille Saint-Saëns.

L’Assassinat du Duc de Guise

Une domination française incontestée jusqu’en 1914 : la Première guerre mondiale désorganise l’industrie cinématographique ; les studios sont réquisitionnés par l’armée ; techniciens et acteurs, tels René Navarre, partent au front ; Charles Pathé part aux USA.

C’en est fini de la prépondérance française d’autant plus qu’un concurrent sérieux prend son essor depuis 1910, Hollywood.

Gabriel Leuvielle devient Max Lacerda

Gabriel Leuvielle est né en 1883 dans le petit village de Cavernes, commune de Saint-Loubès en Gironde, fils de vignerons qui partent tenter fortune en Amérique après la terrible épidémie de choléra.

Gabriel et son frère sont confiés à leur grand-mère maternelle.

Après le lycée à Talence, Gabriel décide de devenir acteur. Selon sa fille, Maud Linder, «il a découvert le théâtre par le truchement des spectacles forains qui parcouraient les villages de France». Il entre au Conservatoire de Bordeaux dont il sera renvoyé après une altercation avec un professeur. Il persévère malgré tout et entame sa carrière de comédien.

Il va sans dire qu’une carrière de saltimbanque est mal vue dans le monde conservateur des vignerons bordelais ; son père lui demande de ne pas utiliser le patronyme familial : Gabriel adopte le pseudonyme de Max Lacerda.

Il monte à Paris rejoindre un ancien professeur de déclamation qui dirige le théâtre de l’Ambigu ; puis au Théâtre des Variétés, il joue dans Miquette et sa mère.

Maud Linder : «il a tout de suite réalisé que ce nouveau mode d'expression allait bien au delà de la simple adaptation des numéros de Music Hall ou de vaudeville. Il a su laisser de côté les formes désuètes du théâtre de l'époque, il a joué des nouvelles libertés qu'offrait le cinéma et j'ai vraiment le sentiment qu'il s'est « éclaté » en découvrant cette forme d'expression. »

Max Lacerda devient Max Linder

Il adopte ce pseudonyme en 1904 à Bordeaux, alors qu’il passe devant la vitrine d’un magasin de chaussures Linder.

Conscient du potentiel du cinématographe, considéré à cette époque comme une attraction de forain, Max Linder se rend dans la maison Pathé muni d’une lettre de recommandation. Il est engagé en 1905.

Le Premier cigare d'un collégien, tel est le titre de son premier film, réalisé par Louis Gasnier, qui deviendra l’un de ses metteurs en scène de prédilection, avant qu’il n’aille continuer sa carrière aux Etats-Unis.

Le Premier Cigare d’un Collégien

Dès lors, les tournages vont se succéder, parfois un par jour, pour des courts métrages de une à trois bobines, de cinq minutes à un quart d’heure. Quelques titres : C’est papa qui prend la purge (1906, un des premiers films de Louis Feuillade), Domestique hypnotiseur (1907), Idée d’apache (1907), Mon pantalon est décousu (1908), Le Pantalon trop court, Le Veston trop étroit (1909), En bombe après l'obtention de son bachot (1909), N’embrassez pas votre bonne (1909), etc.

S’il tourne quelques drames tels que Les Contrebandiers (1906) ou La Mort d'un toréador, c’est dans les comédies que le public le plébiscite ; c’est là qu'il peaufine son allure et crée le personnage de « Max » qui va connaître un succès mondial.

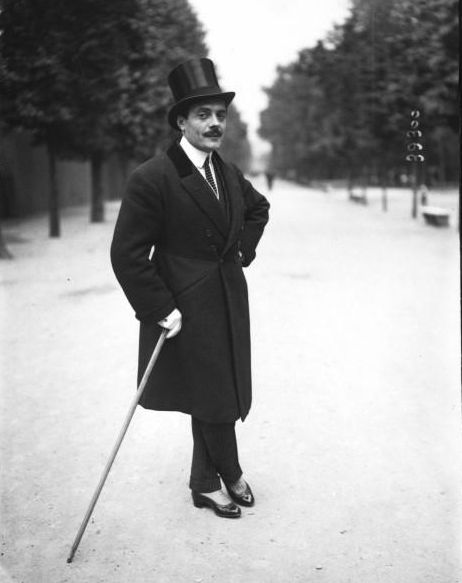

Max : Jeune dandy élégant, haut de forme, gants blancs, canne, souliers vernis, charmeur à la petite moustache, coquet et vibrionnant, porté sur le beau sexe, toujours mêlé à des imbroglios dont il se tire avec brio. Max Linder prend le contre-pied des comiques qui campent des personnages du peuple, tels Boireau, André Deed, vedette de Pathé qui quitte la société en 1908 pour l’Italie, laissant ainsi le champ libre à Max.

Scénariste et parfois metteur en scène, il comprend l’inutilité d’étirer en longueur les gags, donnant plus de légèreté à ses productions.

Un comique renouvelé ; son personnage fait vite un tabac au-delà des frontières.

La première grande vedette mondiale

C’est en 1910 que naît le personnage de « Max » avec Les Débuts de Max au cinéma ; on s’empresse d’ajouter ce prénom aux titres de ses films antérieurs.

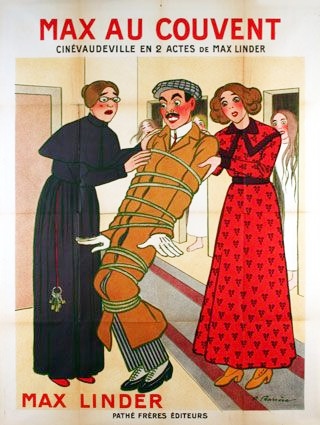

L’acteur tourne une centaine de films entre 1910 et 1914, dont Mariage au puzzle, Une bonne pour monsieur, un domestique pour madame (1910), Max victime du quinquina, La Mariée récalcitrante (1911), Match de boxe entre patineurs à roulettes, Max et la fuite de gaz (1912), Max n’aime pas les chats, Max au couvent (1913).

Ivresse, boxe, patinage à roulettes, autant de situations étudiées ultérieurement par Charlie Chaplin, qui reconnaîtra Max Linder comme un de ses maîtres : « A Max, le seul et l'unique. Au professeur de la part de son élève, Charlie Chaplin » (1919).

Il a pour partenaires Maurice Chevalier (Une mariée qui se fait attendre, 1911), le fantaisiste Fragson (Entente cordiale, 1912), l’aviateur Jules Védrines (L'Enlèvement en hydroaéroplane, 1912), Georges Vinter, créateur d’une autre figure populaire de la maison Pathé, le détective Nick Winter que Max affronte dans L’Ange du foyer (1912).

Et deux partenaires féminines régulières : Jane Renouardt, qui épousera Fernand Gravey, et Stacia Napierkowska, fille du graveur Napier et proche de Mistinguett, qui connaît un grand succès avec le rôle d'Antinéa dans L'Atlantide de Jacques Feyder en 1921. Leurs carrières ne dépasseront pas l’époque du muet.

En 1914, l’art de Max atteint des sommets de précision et de drôlerie ; c’est la première vedette internationale depuis 1910, la première star avant que Hollywood n’invente le qualificatif ; ses tournées en Europe et en Russie sont triomphales.

Et ce, avant que sa carrière ne connaisse un premier coup d’arrêt.

La guerre et une première tentative aux USA

L’avenir artistique est prometteur en 1914 ; le contrat de Max Linder avec Pathé s’élève à un million de francs pour 150 films à tourner en trois ans.

Tout est remis en cause avec la déclaration de guerre. Gabriel Leuvielle est mobilisé mais tourne deux films avec René Leprince aux manettes : Max soldat - Le 2 août 1914 , puis Max et l'Espion en 1915.

Envoyé au front, il est presque aussitôt gazé et réformé. Sa santé en est définitivement affectée.

En 1916, il entre en contact avec la société américaine Essanay de Chicago : Charles Chaplin vient de quitter cette firme qui lui a permis d’exprimer totalement son talent. Essanay est à la recherche de son remplaçant et offre à Max un confortable contrat pour douze films (un nombre qui prouve qu’on accorde maintenant plus de temps et de soin à la réalisation des films). Max, émerveillé par la qualité technique des studios, s’estime rétabli mais il ne peut tourner que dans trois films avant de séjourner dans un sanatorium de Los Angeles puis de rentrer en France pour sa convalescence (il passera trois ans à plus ou moins plein temps dans les hôpitaux).

Il reprend son activité à partir de 1917 et sous la houlette du fils de son ami Tristan Bernard, Raymond Bernard, futur metteur en scène des Misérables et des Croix de Bois, il tourne Le Petit Café, sorti en 1919, une réussite saluée par la critique et le public.

Les longs métrages américains et le retour en France

1919, la guerre a marqué la fin de la suprématie française sur le cinéma, l’avenir de ce qui devient un art est ailleurs : à Berlin dans les studios de Babelsberg et à Hollywood. « C’était avec l’espoir de travailler dans de meilleures conditions qu’en France fatiguée et retardée par quatre ans d’efforts suprêmes, que je suis revenu en 1919, en Amérique »

Une première année très dure. « Pensez! Sans savoir un mot d’anglais j’ai dû diriger la mise en scène, le travail de mes camarades etc., tout en jouant moi-même le rôle principal. »

Sept Ans de malheur

Il réalise d’abord Sept ans de malheur, resté célèbre pour la scène du faux reflet dans le miroir cassé, souvent reprise, notamment par les Marx Brothers. Puis Soyez ma femme, toujours en 1921.

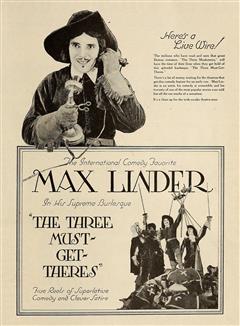

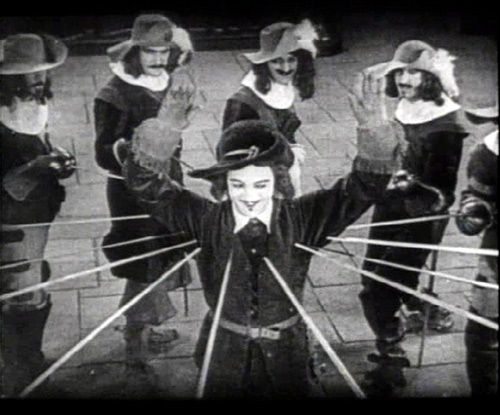

Enfin, en 1922, ce qu’il considère comme son chef d’œuvre, L’Etroit Mousquetaire ou The Three Must-Get-There, une parodie délirante du roman d’Alexandre Dumas, bourré d’anachronismes.

Dans une interview de 1922, il évoque ses amis d’Hollywood : Mary Pickford, qui parle très bien français, Douglas Fairbanks et, surtout, Chaplin : « Ah! Charlie! En effet, c’est mon ami le plus intime. J’ai la plus grande estime et la plus grande admiration pour lui, Charlie est le plus grand cerveau de notre époque. Je dis encore que le public ne saura jamais la vraie grandeur de Charlie. » Il estime que Buster Keaton a fait beaucoup de progrès et il considère que ce sont les films qui ont fait Harold Lloyd, et non le contraire (autrement dit, les scénaristes).

Il revient en France en 1922 pour faire la promotion de ses films et compte y rester pour travailler. L’Etroit Mousquetaire est un grand succès ; la presse parle du « roi de l’écran ». En fait, il est exténué et doit, à nouveau, se mettre en convalescence, à Lausanne. Il tournera un film en 1923 sous la direction d’Abel Gance, Au secours, puis en Autriche, Le Roi du cirque (1924).

En 1925 commence le tournage du Chevalier Barkas sous sa propre direction. Ce film ne sera jamais terminé…

La face sombre de Max

« L’humour est la politesse du désespoir »

Max, en évoquant Charlie : « Oui, il lui faut un public. Quand il est seul il devient facilement morose. Et je le comprends. Lui, comme moi, nous faisons toujours nos scénarios nous-mêmes. Quand on a tourné un certain nombre de films on arrive à un point où l’on s’arrête sans pouvoir continuer. On se sent épuisé, fini et on désespère. […] »

La fatigue des tournages amplifiée par ses problèmes de santé accentue son caractère dépressif. Il abandonne le tournage du Chevalier Barkas ainsi que le projet du Chasseur de chez Maxim’s.

La presse, après la tragédie, évoquera un caractère « intranquille » ; « des sautes d'humeur, une hypocondrie, contre lesquelles il s'acharnait à lutter, firent de lui un neurasthénique inquiet, démesurant les moindres incidents de sa vie».

Un journaliste de Comoedia dit s’être entretenu avec un homme « alternativement abattu, tendre, tyrannique, furieux envers sa femme dont il ne voulait plus entendre parler, pas plus qu'il ne voulait entendre parler de nouveaux films».

Mariage tragique

Max rencontre Jeanne Peters, dite Ninette, à Chamonix, en 1921 ; il a 38 ans, elle en a seize. C’est la nièce d’un des plus notoires magistrats de Paris. La mère de Ninette refusant la demande en mariage du cinéaste, il enlève la jeune fille et l’emmène à Monte-Carlo. La presse se fait vite l’écho de cet enlèvement et la mère finit par céder face au battage médiatique. Le couple se marie le 23 août 1923 dans l’église Saint-Honoré d’Eylau, à Paris.

La mal être se lit dans le regard de Max

Une fille, Maud, naît à Paris le 27 juin 1924.

Le mariage avec une jeune fille ne fait qu’accentuer les bouffées dépressives et suicidaires de Max. Il devient intolérant, autoritaire et torturé de jalousie : « Regardez comme j'ai maigri, c'est le chagrin – et l'amour – qui creusent mes rides. Bientôt, le maquillage le plus savant n'y pourra rien faire» confie-t-il à Comoedia. Ses amis le sentent « malheureux, effondré, désespéré » toujours selon Coemedia.

Déjà, le 23 février 1924, alors qu’il est en Autriche pour le tournage du Roi du cirque, il a tenté de se suicider au véronal en entraînant sa femme, alors enceinte de cinq mois. Ninette n’absorbe pas le produit et appelle les secours ; le couple est hospitalisé pendant quelques heures.

« Max Linder n'attendait plus rien de l'existence ; on aurait pu croire que sa jeune épouse le délivrerait de cette obsession et qu'elle ramènerait le calme dans son pauvre cœur tourmenté ; mais voici qu'au contact du mal qu'elle subit et dont elle souffre, gagnée par la contagion, devenue elle-même neurasthénique, la malheureuse désespère aussi de la vie et leur foyer retentit d'interminables scènes ; la violence des scènes redouble ; l'amour, la présence d'une délicieuse fillette, l'amitié, rien ne peut plus guérir deux êtres tenaillés par une psychose, qui leur interdit le bonheur» (Comoedia)

Courant 1925, Ninette demande le divorce, accentuant encore la dépression de l’acteur ; c’est alors qu’il abandonne tous ses projets.

Meurtre et suicide ?

La veille, jeudi 29 octobre, le couple était sorti, lui en smoking, elle en grande toilette, ils avaient regagné en taxi leur domicile, une chambre au 4e étage de l’hôtel Baltimore ; Max avait laissé pour consigne qu’on ne les dérange pas le lendemain vendredi.

La consigne est respectée par le garçon d’étage. Vers 10 heures, madame Peters téléphone à sa fille ; n’obtenant pas de réponse, elle se rend à l’hôtel, frappe vainement à la porte et appelle la police.

« Côte à côte dans leur lit, Max Linder et sa jeune femme semblaient reposer… mais ils reposaient dans un manteau de pourpre ; c’était du sang, qui de leur poignet gauche, à l’un et à l’autre, avait coulé lentement teignant les draps. Sur une petite table voisine, un petit canif à monture d’ivoire était resté ouvert, un léger instrument dont ils s’étaient ouvert les veines, d’où la vie peu à peu s’en était allée… à côté des verres, à demi remplis encore d’aconitine, des cachets de véronal… » Le Journal, 1er novembre 1925.

Lorsque le médecin de l’hôtel accourt, tous les deux vivent encore mais leursouffle est très faible. Transportés à la clinique rue Piccini, Ninette expire à cinq heures de l’après-midi ; Max meurt à son tour à minuit trente.

Double suicide ou homicide suivi d’un suicide ? L’intervalle de temps entre les deux décès semble plaider pour la deuxième hypothèse, confortée par l’épisode autrichien du 23 février 1924 : Max Linder, probablement sous la menace de son revolver, a forcé sa femme à prendre le verre de véronal.

Maud Linder

Pearl White, Gloria Swanson, Georges Méliès, Mary Pickford, Buster Keaton, Harols Lloyd, Harry Langdon… Toutes les grandes figures du temps du muet, à quelques exceptions près, dont Chaplin, tombent dans l’oubli quelques années après l’arrivée du parlant ; quantité de leurs films sont perdus, détruits ou inutilisables.

L’image de Max Linder va d’autant plus s’effacer qu’il s’est suicidé, lui, l’inventeur du cinéma burlesque, l’acteur séducteur, souriant, dynamique. Dès le 2 novembre, Le Journal publie un texte ravageur – « Ce rigolo était un triste, un découragé, un pauvre homme. Son rire ? Une grimace très bien imitée».

C’est une double mort pour Max Linder, en particulier pour sa famille, de vignerons bordelais.

Quelques décennies plus tard, certains d’entre eux ont refait surface : Gloria Swanson par exemple, grâce à son rôle dans Boulevard du Crépuscule ou bien Buster Keaton dans les années soixante, Harry Langdon.

Max, lui, sortira de l’oubli grâce à sa fille Maud Linder.

Maud au moment du drame et à l’époque de « En compagnie de Max Linder »

Maud, abandonnée à seize mois par ses parents, est confiée à Maurice, frère aîné de Max, rongé par la syphilis, l’alcool et la haine envers son frère, dont il dilapide une grande partie de l'héritage et enterre les bobines dans son jardin. Mathilde Peters finit par obtenir la garde de Maud mais la bataille pour la garde de l’orpheline, légataire de la fortune de son père, se poursuit pendant des années.

«Pendant toute ma jeunesse, je n'ai pas voulu entendre parler de lui, dit Maud Linder, 88 ans aujourd'hui. Quand j'ai compris que mon père s'était tué alors que j'avais 16 mois et qu'il avait entraîné ma mère dans sa folie, je n'ai pas eu une grande passion pour lui. Je suis restée longtemps campée sur une simple position : mon père m'avait abandonnée, je l'abandonnais aussi». « Dans ma famille, l'omerta était totale. Je savais à peine que mon père était acteur. Jusqu'à mes vingt ans, je suis restée éloignée de ses films. Ce sont mes amis qui ont fini par me rendre curieuse, étonnés que je ne veuille pas en savoir plus sur un tel phénomène».

C’est après avoir vu un des films de son père que Maud le réhabilitera : «Je n'avais pas un à priori très favorable sur le comique de l'époque, je m'attendais à une forme d'humour troupier, j'avais peur d'avoir honte de lui et j'ai été soulagée, étonnée de découvrir qu'il avait du style et du talent et que l'oubli dans lequel il était tombé relevait d'une profonde injustice.»

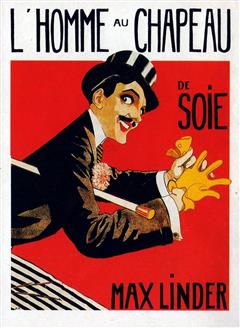

Pendant des années, Maud Leuvielle qui devient Maud Linder se consacre à l’exhumation de l’œuvre de l’artiste ; une tâche longue et ardue («Jamais je n'aurais imaginé qu'il serait aussi difficile de faire revivre ses films ») qui aboutira à la sortie du film En compagnie de Max Linder en 1962, suivi de L’Homme au chapeau de soie, pour le centième anniversaire de son père, en 1983.

Sur les 500 films tournés par Max, une centaine seulement sont encore visibles.

Maud est décédée en 2017.

Compléments :

Maud Linder, Max Linder était mon père, Flammarion, 2003

Pascal Djemaa, Max Linder, du rire au drame, Frassy, 2004

Max Linder, l'histoire tragique d'un génie comique sauvé par sa fille (telerama.fr)

Max Pédicure

Max comes across

L'Etroit Mousquetaire, film complet

L'Etroit Mousquetaire