34 : Vendredi 13 mars 1925 - La tour Eiffel vendue !

Champ de Mars (7e)

Sommaire :

Le bâtiment phare de l'exposition universelle de 1889

Un édifice encombrant pour la ville de Paris

Treize ans plus tôt, Franz Reichelt teste un nouveau parachute

Arthur Ferguson, vendeur du patrimoine architectural de Londres

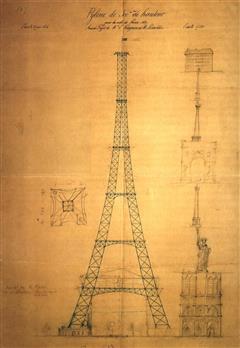

Genèse de la Tour

En 1833, le britannique Richard Trevithick lance un défi : une colonne en fonte, haute de 1.000 pieds (330 mètres). Il y eut bien un projet de pylône cylindrique de 9 mètres de diamètre pour l'exposition universelle de Philadelphie en 1876, mais sans suite.

En 1885, l’édifice le plus haut, l’obélisque de Washington, ne mesure que 160 m.

Un an auparavant, deux ingénieurs des entreprises Eiffel, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, reprennent le projet. Ils imaginent une structure métallique de quatre piles se joignant au sommet et reliées par des plate-formes tous les 50 mètres ; l' idée ne séduit pas Gustave Eiffel.

L’architecte en chef Stephen Sauvestre fait évoluer le projet, redessine la structure, la dote de larges pieds en maçonnerie, réduit le nombre de plate-formes, dote le premier étage de verrières et habille le sommet. Le patron est enthousiasmé et s’empresse de déposer un brevet en son nom et au nom de Koechlin et Nouguier. Mais, plus tard, Eiffel, homme d’affaires avant tout, rachètera leurs droits à ces derniers pour détenir l’exclusivité.

Gustave Eiffel n'est donc pas l’inventeur de la Tour mais, sans lui, n’aurait jamais existé cet emblème mondial de Paris.

Stephen Sauvestre & Gustave Eiffel

Le bâtiment phare de l’exposition universelle de 1889

Le projet doit être absolument accepté pour la prochaine exposition universelle qui se tiendra à Paris en 1889.

Cette exposition doit être, selon les organisateurs, la vitrine des plus belles applications du fer et de la machine. Quoi de plus exemplaire qu’une tour métallique deux fois plus haute que ce qui a jamais été construit par l’Homme ? Gustave Eiffel s’emploie donc à convaincre le ministre de l’Industrie et du Commerce de lancer un concours dont les modalités ressemblent beaucoup au projet de son entreprise. La « Tour de 300 mètres », c’est le nom d’origine, remporte le concours face à 106 concurrents.

Le budget doit être couvert pour partie par des subventions et pour le reste par une société anonyme ayant pour objet l’exploitation de la tour Eiffel.

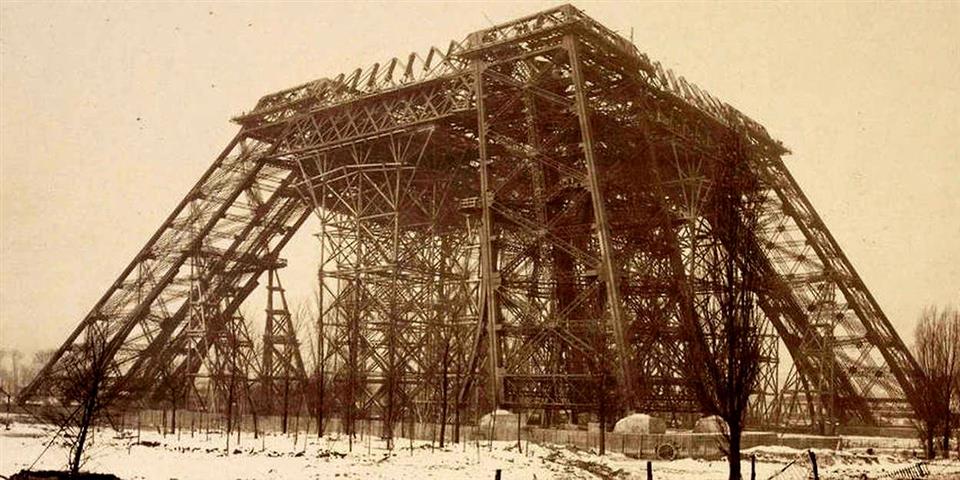

La construction

Eiffel réunit une équipe de 50 ingénieurs, qui réalisent 700 dessins d'ingénieurs et 3.000 dessins d'ateliers, ainsi que 132 ouvriers ignorant le vertige, souvent issus de la marine à voile.

La construction débute le 28 janvier 1887 pour s’achever en mars 1889, juste avant l’ouverture officielle de l’Exposition.

Le chantier du Champ de Mars ne comptera jamais plus de 250 ouvriers, c’est un site d’assemblage de pièces préfabriquées. Les 180.000 pièces du mécano qui compose la tour proviennent directement des ateliers de l'ingénieur à Levallois-Perret, où la plupart des éléments sont assemblés au sol, par tronçons de cinq mètres, avec des boulons provisoires, remplacés sur le chantier par des rivets posés à chaud (il y en a 2.500.000 au total).

La jonction des quatre piliers, à 57 mètres de hauteur, sera réalisée en mars 1888, quatorze mois après le début des opérations ; les énormes poutres de 70 tonnes sont assemblées avec les quatre arêtes, au niveau du premier étage, en une seule journée !

A raison de 10 mètres par mois, le deuxième étage, à 115 mètres de hauteur, est atteint le 13 juillet 1888. Il ne reste que dix mois pour atteindre le sommet.

Les hommes chargés du montage sont nommés les voltigeurs. Malgré les conditions acrobatiques de travail, aucun accident mortel n'a été déploré parmi les ouvriers (un ouvrier y trouvera toutefois la mort un dimanche ; alors qu'il ne travaillait pas, il perdit l'équilibre lors d'une démonstration à sa fiancée).

L’atout majeur de la tour ? sa légèreté : de nombreux ingénieurs avaient prédit l'écroulement de la tour sous son poids. Erreur, la tour est incroyablement légère : 7.000 tonnes, soit 10 fois moins que l'Arc de Triomphe. Un modèle réduit en acier de 30 cm de hauteur pèserait 7 grammes !

Rappelons la bronca des intellectuels dès le début de sa construction ; florilège d’expressions : « ce lampadaire véritablement tragique » (Léon Bloy), « ce squelette de beffroi » (Verlaine), « ce grillage infundibuliforme, ce suppositoire criblé de trous » (Huysmans). Extrait de la pétition parue dans Le Temps avec Dumas fils, Maupassant, Gounod, Leconte de Lisle et l’architecte Charles Garnier pour signataires : « Et pendant vingt ans, nous verrons s’allonger sur la ville entière, frémissante encore du génie de tant de siècles, comme une tache d’encre, l’ombre odieuse de l’odieuse colonne de tôle boulonnée. »

Une exception cependant, Apollinaire qui l’appelle la « Bergère des Nuages ».

L’exposition de 1889 et après

La Tour de 300 mètres, connaît un succès immédiat. Dès la première semaine, alors que les ascenseurs ne sont même pas encore en service, près de 29.000 personnes grimpent à pied en haut de l’édifice. En tout, ce sont environ 2 millions de curieux qui s’y presseront. Gustave Eiffel, qui en est propriétaire le temps de l’exposition, peut se frotter les mains.

Mais, une fois l’Exposition finie, la curiosité retombe vite et le nombre de visiteurs avec elle. L’Expo de 1900 ne sera qu’une éclaircie dans le déclin.

Si monsieur Eiffel conserve la jouissance de la concession, Paris en est maintenant propriétaire. Le coût de l’entretien est élevé. On envisage donc son démontage après 1909, date à la quelle la concession se termine.

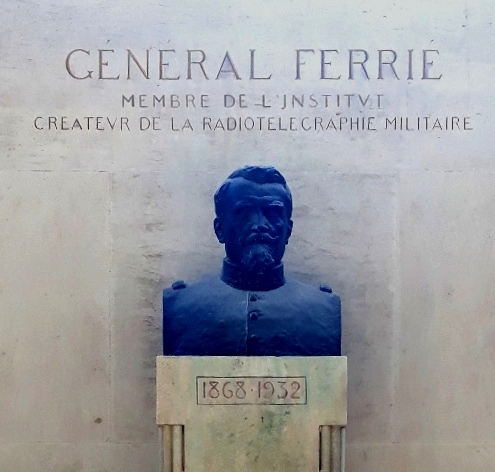

C’est le Service de Transmission des Armées qui la sauve, en la personne du capitaine Ferrié, qui cherche à établir un réseau télégraphique sans fil. L’Armée est réticente, elle juge les signaux optiques et les pigeons voyageurs plus fiables. Gustave Eiffel profite de l’opportunité et propose son édifice pour les expérimentations. L'antenne est installée, les expériences sont concluantes ; la tour est sauvée et l’émetteur de TSF sera stratégique pendant la Première Guerre mondiale.

Monument en mémoire du capitaine Ferrié (Champ de Mars)

Un édifice encombrant pour la ville de Paris

Mais son entretien reste coûteux (il faut ainsi 40 tonnes de peinture tous les sept ans). La détruire ou pas reste encore une question pour certains, bien qu’elle devienne, en 1918, l’émetteur de diffusion pour la radio française ; en 1922, Radio Tour Eiffel est officiellement inaugurée et les premiers essais de télévision sont effectués en 1925.

Support publicitaire pour Citroën

Un article paru dans un journal et relatant les difficultés d’entretien de la tour attire l’attention d’un certain Victor Lustig. L’article se termine par la phrase suivante ; « Devra-t-on vendre la tour Eiffel ? »

Victor Lustig

Originaire de Bohême, né en 1890 dans une famille bourgeoise, cet homme intelligent maîtrise couramment cinq langues, atout indispensable pour mener des activités aventureuses et cosmopolites.

Après une carrière de joueur sur les paquebots transatlantiques, il sévit aux USA en 1920 où il arnaque les parieurs de courses de chevaux ou bien prétend vendre des machines à imprimer les billets de banque. Al Capone en personne aurait été un de ses pigeons.

Arrivent les Années folles où on le retrouve à Paris, hôtel Crillon, à l’affût de nouvelles arnaques. C’est à ce moment-là qu’il lit cet article « devra-t-on vendre la tour Eiffel ? »

Son idée est d’attirer des patrons de grandes entreprises de récupération de métaux avec un marché particulièrement juteux : la vente de la tour Eiffel pour son poids de « ferraille » et de pièces détachées. Il fabrique de faux documents à en-tête du ministère des Postes et Télégraphes, alors responsable de la tour, et invite les cinq plus grandes compagnies de récupération de métaux ferreux dans l'hôtel Crillon, place de la Concorde.

Victor Lustig se présente comme sous-ministre et son complice, Dan Collins, chef de cabinet. Un entretien le temps de jauger les clients ; il fait surenchère de séduction et informe les candidats que la vente ne peut être rendue publique qu’après signature de l'achat car eux seuls et le président de la République sont dans la confidence. Tout le monde part en limousine sur les lieux pour une visite. Sur place, la fausse carte de ministre lui donne tous les accès possibles. Visite terminée, le « ministre » informe les hommes d’affaire qu’il attend les propositions pour le lendemain.

Son choix était fait dès avant la visite : André Poisson, jeune entrepreneur qui pense se faire un nom avec un tel marché.

Madame Poisson, plus méfiante, fait douter son crédule de mari ; Lustig organise un deuxième rendez-vous. Poisson, définitivement convaincu, signe un chèque pour une avance du quart de la soumission augmenté d’un pot-de-vin.

L’encre à peine séchée, les deux escrocs encaissent le chèque et filent à Vienne.

L’invraisemblable duperie ne fait aucun bruit les jours suivants ; Poisson, constatant l’énormité de sa balourdise, se garde bien de la rendre publique en allant porter plainte, ce qui incite peut-être Lustig à revenir un mois plus tard pour reproduire le même scénario. Le nouveau pigeon n’est pas dupe, l’escroquerie est déjouée ; Lustig, dénoncé, doit s’enfuir.

On le retrouve par la suite à nouveau aux Etats-Unis où il s’adonne à la fausse monnaie, en telle quantité qu’en 1934 une commission spéciale du Secret Service sera chargée d’en découvrir l’origine. Lustig est arrêté, condamné à quinze ans de réclusion, et envoyé à Alcatraz. Il mourra en 1947 d’une pneumonie, dans le Centre médical pour prisonniers fédéraux des États-Unis de Springfield au Missouri.

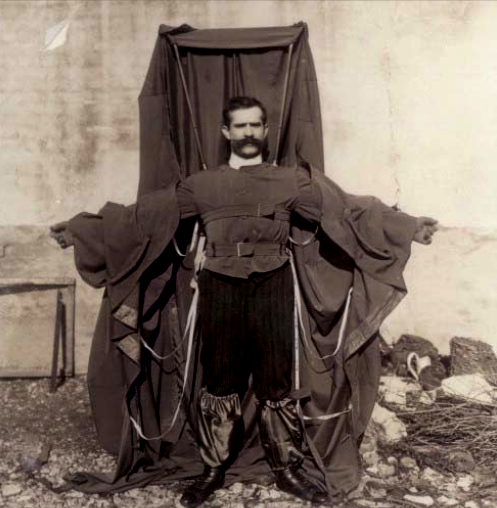

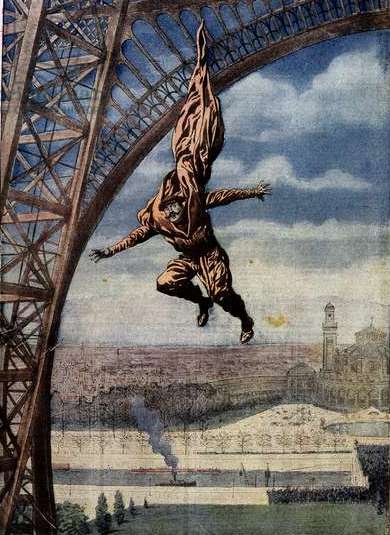

Treize ans plus tôt, Franz Reichelt teste un nouveau parachute

Le dimanche 4 février 1912, un jeune homme de 33 ans décide de sauter du premier étage de la tour Eiffel. Il s’appelle Franz Reichelt. Comme Lustig, il est originaire de Bohême et s’est installé à Paris en 1900, tailleur pour dames dans le quartier de l’Opéra.

L’aviation en est à l’époque des « faucheurs de marguerites » ponctuée de nombreux accidents. Le principe du parachute existe depuis la fin du XVIIIe siècle (le premier saut est l’œuvre de André Garnerin et eut lieu en 1797 au-dessus de l’actuel parc Monceau), mais n’est pas du tout adapté aux pilotes. De nombreuses études sont lancées pour son adaptation, ce à quoi s’attelle Franz ; il travaille depuis deux ans à une combinaison, sorte de costume-parachute en toile caoutchoutée, inspirée de la silhouette des chauve-souris avec deux ailes d’une surface de douze mètres carrés.

Avant le 4 février, il a fait des essais avec un mannequin dans la cour de son immeuble, 8, rue Gaillon, puis se lance lui-même d’une hauteur de dix mètres à Joinville. C’est un échec. Selon le Petit Journal, il aurait déjà fait un essai avec mannequin depuis le premier étage de la tour Eiffel, peu concluant. Le Petit Parisien évoque même plusieurs « essais infructueux » et des « résultats déplorables ».

Ce matin du 4 février, la presse est présente ainsi qu’un caméraman car Reichelt a prévenu la presse qu’il va prouver l’efficacité de son parachute (probablement après améliorations) depuis la tour Eiffel. La préfecture de police a donné son accord, mais pour un essai avec mannequin. Des policiers sont présents ainsi qu’une quarantaine de badauds.

Il fait 0° C lorsque Franz Reichelt arrive au pied de la tour. Au premier étage, aucun policier n’intervient quand il enfile lui-même son « costume-parachute » ; il n’est pourtant plus question de mannequin.

8h22. En appui sur le parapet, il mettra quarante secondes avant de se lancer devant la caméra. C’est une chute libre de 57 mètres et de cinq secondes ; son parachute s’est immédiatement « mis en torche ». Il s’écrase sur le sol gelé car aucun dispositif amortisseur n'a été installé. Il creuse une empreinte de 20 cm de profondeur.

Aucune autopsie n’est réalisée à l’hôpital Laennec ; l’hypothèse d’une mort par crise cardiaque avant d’arriver au sol n’est pas établie.

Aucun policier n'est poursuivi pour non-assistance à personne en danger bien que le service d'ordre ait reçu l'ordre de s'assurer qu'un mannequin allait être utilisé, et de surveiller les actes de l'inventeur.

Franz avait rédigé un testament la veille de son funeste saut.

Arthur Ferguson, vendeur du patrimoine architectural de Londres

Arthur Ferguson, inspirateur de Victor Lustig ?

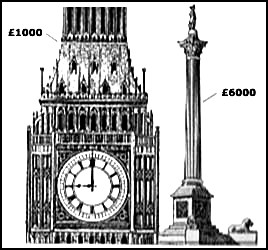

Cet Ecossais se trouve à Londres lorsqu’il fait la rencontre en 1923 d’un Américain en admiration devant la statue de Nelson à Trafalgar Square. C’est en discutant avec ce quidam que naît l’idée de la supercherie : les statues du Square vont être vendues aux enchères et, heureux hasard, il se trouve que c’est lui qui est en charge de cette vente. L’Américain se dit intéressé et conclut le marché pour 6 000 livres. Une vocation est née, il part à la chasse d’autres gogos américains, il vend Big Ben pour 1 000 livres (seulement) et touche un acompte pour Buckingham Palace. Il part aux Etats-Unis pour parfaire son chef d’œuvre en 1925 : il loue la Maison-Blanche pour un bail de 99 ans à un important éleveur texan dont la première année de location doit être réglée par avance...

Il est finalement arrêté, condamné et emprisonné. Libéré, il mourra à Los Angeles en 1938.

Seul problème, Arthur Ferguson ne serait apparu que dans les années 1970. Nouvelle mystification ?

Compléments :

La Tour vue du XVIe arrondissement