19 : Dimanche 13 février 1820 – L’assassinat du duc de Berry

Square Louvois (2e)

Sommaire :

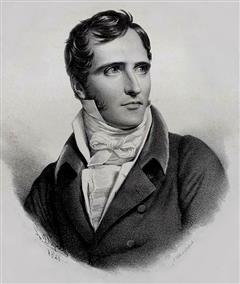

1 : Charles-Ferdinand d'Artois, duc de Berry

2 : Elie Decazes, qui tient les rênes du pouvoir en février 1820

Trois personnages principaux à l’affiche de ce drame :

1 : Charles-Ferdinand d’Artois, duc de Berry

Second fils du comte d’Artois, futur Charles X, il représente le seul espoir dynastique des Bourbons : le vieux Louis XVIII n’a pas d’héritier et le frère aîné de Charles-Ferdinand, n’a pas d’enfant à 45 ans.

Avec sa femme, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, ils n’ont pas un train de vie royal ; ils mènent une vie rangée à la manière de simples particuliers, négligeant même d’avoir des gardes du corps.

2 : Elie Decazes, qui tient les rênes du pouvoir en février 1820

Un verre mal rincé est à l’origine de son ascension politique ; à 27 ans, il est conseiller de Louis Bonaparte, le frère de Napoléon Ier, et le suit lorsqu’il devient roi de Hollande.

Bonapartiste bon teint, le comte Decazes accueille cependant avec enthousiasme le retour des Bourbons en 1814 et leur reste fidèle pendant les Cent-Jours. En récompense, il est nommé préfet de police en 1815 avec l’approbation de Joseph Fouché.

C’est alors que le tsar Alexandre Ier, installé dans le palais de l’Elysée, est victime d’empoisonnement. Decazes va résoudre l’affaire en peu de temps, forçant l’admiration de Louis XVIII – l’auteur de la tentative est tout simplement un verre mal rincé !

Louis XVIII en fait son favori et le nomme ministre de l’Intérieur. L’homme adoubé par Fouché devient immédiatement la cible des ultras, d’autant plus qu’il lutte contre la « Terreur Blanche », les menées répressives des royalistes après la chute de l’Empereur.

Fin 1819, à 38 ans, il devient président du Conseil et s’attelle à mener une politique plutôt libérale : ainsi la Loi de Serre qui supprime le contrôle préalable de parution pour la presse, l’abolition des lois d’exception, la Loi Gouvion Saint-Cyr qui abolit l’entrée automatique des nobles dans l’armée avec le grade d’officier, ou encore l’élargissement de la plate-forme électorale au profit de la bourgeoisie en abaissant l’âge et le montant du cens.

Son premier acte a été de supprimer le ministère de la Police, Decazes considérant cette institution contraire au principe de liberté. Une décision dont vont s’emparer les ultras au lendemain du drame du 13 février 1820.

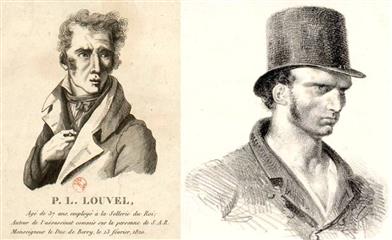

Il est né en 1783 à Versailles et occupe naturellement un emploi dans le domaine royal, ouvrier sellier aux écuries du Roi depuis 1815. Auparavant, Louvel avait été un ardent patriote qui avait appris à lire avec la déclaration des droits de l’homme, théophilanthrope sous le Directoire, culte mêlant la croyance de Dieu et l’amour de son prochain. L’épopée napoléonienne le transforme en ardent partisan de l’Empereur qu’il suit dans son exil à l’île d’Elbe et jusqu’à Waterloo.

Pour Pierre Louvel, le retour définitif des Bourbons représente l’effondrement de tout espoir. Une seule solution, l’extinction de la dynastie en supprimant son seul représentant capable d’assurer sa continuité, le duc de Berry.

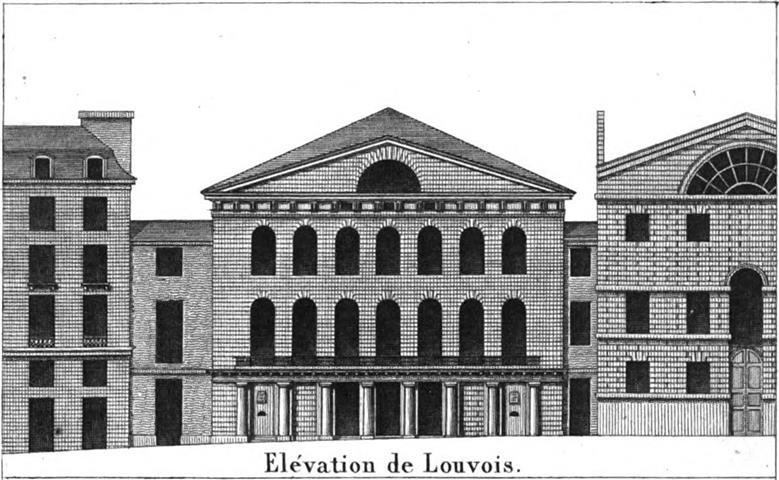

Ce soir du 13 février 1820, le duc de Berry s’y trouve avec son épouse pour assister à la représentation du Carnaval de Venise. A onze heures du soir, à l’entracte, il sort, sans chapeau ni manteau, pour accompagner son épouse jusqu’à sa voiture. Alors qu’il s’apprête à retourner vers l’entrée, un homme sorti de la foule « comme une flèche » lui plante un couteau dans la poitrine, plus exactement une allène que les selliers utilisent pour percer le cuir. Le duc pense tout d’abord avoir reçu un coup de poing avant de comprendre : « Ah ! C’est un poignard, je suis mort ! » s’écrie-t-il en s’écroulant sur les marches de l’Opéra.

On emporte le duc dans la salle de danse de l’opéra où sa lente agonie dure jusqu’à six heures le lendemain, sous les yeux de la cour assemblée à son chevet. Il n’a pas perdu connaissance ; il se plaint que la mort soit si lente à venir. L’issue fatale l’amène à avouer à sa femme l’existence de deux filles nées de son union secrète avec une anglaise, Amy Brown. Marie-Caroline, peu rancunière, acceptera de prendre les enfants sous son aile, deux futures duchesses.

Il révèle également que son épouse est enceinte (cf. infra) et, enfin, demande la grâce pour son assassin, regrettant de mourir de la main d’un Français.

L’exposition du corps (gallica.bnf.fr)

Louvel, quant à lui, a tenté de s’enfuir. Il est capturé au bout de quelques dizaines de mètres, sous l’arcade Colbert. Lors de son interrogatoire, il déclare avoir agi seul, selon un projet médité depuis des années. Cet admirateur de Napoléon était humilié par l’invasion étrangère ; il n’avait aucune haine envers sa victime mais voulait « détruire la souche des Bourbon » : « Tout Français qui a porté un jour les armes contre sa patrie perd à jamais sa qualité de citoyen français ; les Bourbons n'ont pas le droit de rentrer en France, et surtout d'y vouloir régner. Louis XVI a été exécuté légalement et justement de l'aveu de la Nation entière ; la Nation serait déshonorée si elle se laissait gouverner par cette race de traîtres. »

Chateaubriand : « Il est probable que Louvel ne faisait partie d'aucune société ; il était d'une secte, non d'un complot ; il appartenait à l'une de ces conjurations d'idées, dont les membres se peuvent quelquefois réunir, mais agissent le plus souvent un à un, d'après leur impulsion individuelle. Son cerveau nourrissait une seule pensée, comme un cœur s'abreuve d'une seule passion. Son action était conséquente à ses principes : il avait voulu tuer la race entière d'un seul coup. »

Gallica.bnf.fr

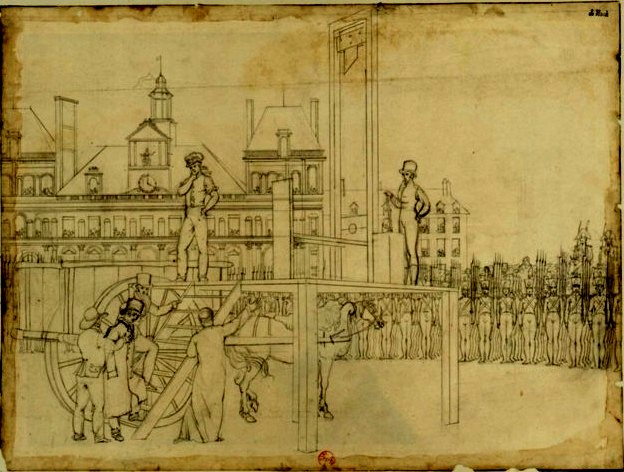

Rapidement jugé, il est guillotiné en place de Grève, le 7 juin 1820 ; son corps, comme celui de Lesurques (cf. 18), fut inhumé dans une fosse commune du cimetière des suppliciés, le cimetière de Sainte-Catherine (boulevard Saint-Marcel).

Le duc Armand-Emmanuel du Plessis de Richelieu et le comte Joseph de Villèle

L’opéra Richelieu est démoli : il est d’abord simplement fermé, puis démoli et remplacé par un monument expiatoire. Quand éclate la révolution de 1830, il manque encore les aménagements intérieurs ; l’avènement de la monarchie de juillet entraînera sa destruction. Un square sera finalement aménagé à la place de l’opéra avec, au centre, la fontaine des Quatre Fleuves, œuvre de Visconti.

L’Opéra avait été transféré dans la salle du 12, rue Le Peletier.

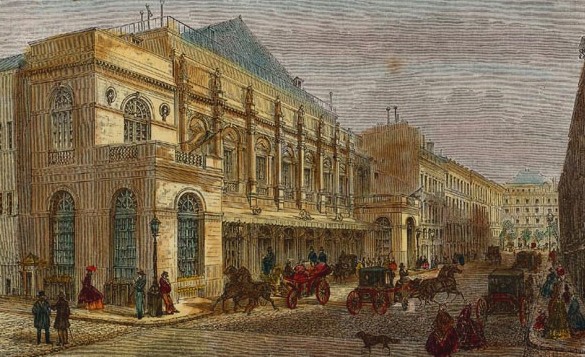

L’Opéra Le Peletier vers 1865

29 septembre 1820, naissance de « l’enfant miracle »

Selon les mots de Victor Hugo et Lamartine, la dynastie est sauvée et le nouveau-né est appelé Henri Dieudonné d'Artois. Une souscription publique est organisée pour lui offrir le domaine de Chambord ; d'où le titre de comte de Chambord qui sera désormais le sien (un titre de courtoisie).

Mais en 1830, Charles X abdique et le petit Henri suit son grand-père en exil en Angleterre.

Il sera prétendant à la couronne de France sous le nom de Henri V jusqu’à sa mort, en 1883.

Revenu en France après la chute du Second Empire en 1870, il rallie à lui la majorité royaliste de la nouvelle assemblée nationale, se réconcilie avec la branche d'Orléans, et assiste à l'échec d'un projet de restauration, à la suite du refus de la majorité des députés d'accepter le drapeau blanc, ainsi que de son propre refus d'adopter du drapeau tricolore ; Henri avait été élevé dans la haine de la Révolution.

« Henri V », comte de Chambord

Pour en savoir plus :

Sur la presse pendant la Restauration et la monarchie de Juillet :

3 : Louis Pierre Louvel

L’attentat

En 1820, l’Opéra de Paris se trouvait entre les rues de Richelieu et de Louvois, face à la Bibliothèque nationale.

Conséquences de l’assassinat

Tout d’abord un deuil international ; pendant une semaine, l’aristocratie européenne et une foule anonyme viennent se recueillir sur la dépouille. Le duc est inhumé à Saint-Denis le 14 mars en présence de 4 000 personnes, « tout surpasse l'idée que l'on peut se faire de cette pompe », dit Chateaubriand.

Les ultras tombent à bras raccourcis sur Decazes et sa politique : le président du Conseil est considéré comme le responsable de cette situation ; l’avenir de la dynastie est en cause ; la presse ultra se déchaîne ; Decazes est accusé de faiblesse envers l’opposition libérale et républicaine, allant jusqu’à l’accuser de complicité avec l’assassin, « le pied lui a glissé dans le sang», écrit Chateaubriand.

Decazes finit par accepter la mise en place de mesures d’exception mais il est désavoué autant par la gauche que par la droite qui se méfie de ce libéral. Il démissionne le 17 février 1820 ; la droite réactionnaire revient au pouvoir avec Richelieu.

Devenu duc, Decazes s’en tire honorablement en devenant ambassadeur en Grande-Bretagne avant de se reconvertir dans l’industrie : il devient maître de forge et ouvre des mines dans l’Aveyron, donnant son nom à une ville nouvelle, Decazeville. Une destinée qui inspirera Balzac.

La principale conséquence de l’attentat est un coup d’arrêt pour la liberté de la presse : autorisation préalable et censure sont rétablis. En 1822, le gouvernement de l’ultra conservateur Villèle va jusqu’à introduire un délit de « tendance » : serait coupable un journal dont la tendance pourrait porter atteinte à la paix publique, à la religion, à l'autorité du roi !