12 : Mardi 14 octobre 1721 - Cartouche est arrêté

45, rue des Couronnes (20e)

Sommaire :

Louis XIV a légué un état en quasi faillitte

Jeunesse de Louis Dominique Garthausen dit Cartouche

Le Pont-Neuf, cible privilégiée

Arsène Lupin et Robin des Bois ?

Louis XIV a légué un Etat en quasi faillite

Louis XIV est mort en 1715, alors que son successeur, Louis XV, n’avait pas encore six ans. Le pouvoir est confié par le Parlement à Philippe d’Orléans qui prend le titre de Régent.

Si le Régent a laissé, dans l’Histoire, une réputation justifiée de débauché, son gouvernement est caractérisé par une libéralisation politique, des prérogatives accrues pour le Parlement, et le retour du roi et de la Cour à Paris, qui redevient capitale politique.

Philippe d’Orléans, le Régent (1674-1723)

Louis XIV a laissé un déficit colossal, les revenus des deux années à venir étaient déjà consommés ! La situation frise la catastrophe et l’urgence est au rétablissement des finances, ce à quoi Philippe s’emploie par tous les moyens : raréfaction des papiers d’Etat, traque de la corruption et des malversations, taxation des grandes fortunes.

En 1716, l’Ecossais John Law présente ses idées au Régent : l’Etat doit se faire banquier, développer le crédit et émettre du papier-monnaie échangeable contre de l’or ou de l’argent : l’Etat doit aussi se faire commerçant, les bénéfices lui permettant de rembourser la dette. Law crée une banque qui fait de bonnes affaires (si bonnes qu’elle devient « Banque royale » en janvier 1719), ainsi que deux compagnies : la Compagnie du Mississipi puis la Compagnie des Indes, deux sociétés dont on s’arrache les actions lors de leur émission. Mais les dividendes ayant été décevants, la confiance disparaît et tout le monde veut au même moment revendre les actions contre du métal et non des billets de banque. La banque fait alors une effroyable faillite ; des foules de petits actionnaires sombrent dans la pauvreté, alors qu’une minorité s’enrichit.

Crise économique, spéculation et son lot de nouveaux riches étalant leur luxe, corruption : c’est dans ce climat que prospère la bande du fameux Cartouche, dont l'arrestation interviendra quelques mois après l’écroulement du système de Law.

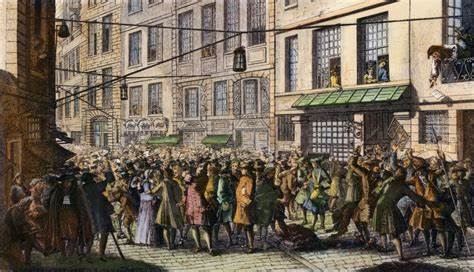

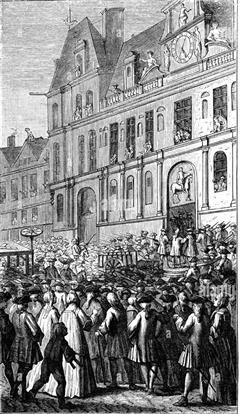

Agitation devant un établissement de la banque Law Rue Quincampoix

Jeunesse de Louis Dominique Garthausen, dit Cartouche

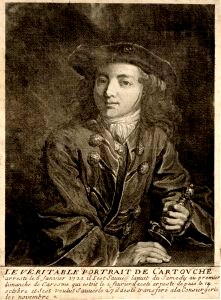

Il eut d’autres noms, le plus communément utilisé était Bouguignon.

Il est né en 1693, rue du Pont-aux-Choux, à Paris, dans l’actuel 3e arrondissement. Son père, Jean Garthausen, est un ancien mercenaire originaire de Hambourg. Il habite le quartier de la Courtille, à Belleville, tonnelier de son état et y tient un cabaret, « le Bouquet de la Courtille ». La Courtille est un quartier populaire avec tonnelles de vignes et guinguettes dont le fameux « Tambour Royal » de Ramponneau, un peu mal famé, où seigneurs et belles dames aiment venir s’encanailler ; « voir Paris sans la Courtille, c’est comme voir Rome sans le pape ».

Le jeune Dominique est un joli petit garçon au caractère gai, à l’intelligence vive. Il apprend plus vite l’argot et l’art de vider habilement les poches que les bonnes manières. Son père, pointilleux sur l’honnêteté, l’inscrit au collège de Clermont, chez les Jésuites ; il en sera chassé, mais non sans avoir profité de leur enseignement. A onze ans, il est corrigé par son père, lassé de ses petits larcins. Il quitte le domicile parental, est recueilli par une troupe de romanichels

qui s’occupent de parfaire son apprentissage, la bonne aventure, les tours de cartes et les techniques des tire-laine et du chapardage, ceci pendant quelques années. La troupe sillonne les routes de Normandie où Dominique se fait engager comme laquais chez un marquis ; il brille par sa dextérité au jeu, avant d’être mis à la porte pour cette même raison.

Fort de ses capacités, il fait ses premières armes de brigand en Normandie, à la tête d’une petite bande. Puis il est repéré par un sergent qui l’engage comme son auxiliaire pour le racolage (cf. infra, chapitre Pont-Neuf). Il est lui-même enrôlé de force ; l’interminable guerre de Succession d’Espagne consomme beaucoup de combattants. Sous les ordres de M. de Boufflers puis du maréchal de Villars, Cartouche connaît les marches, les contremarches, fait la campagne des Flandres ; il se plie aux contraintes de la discipline, s’imprègne de l’organisation militaire, un stage très formateur pour ses futures activités. Une période où il peaufine dans les tripots l’art de la mystification aux cartes et celui de la « presse » (vider les poches lors de rassemblements publics).

Il aurait pu rester dans l’armée, monter en grade mais la paix de Rastatt, signée le 6 mars 1714, le libère.

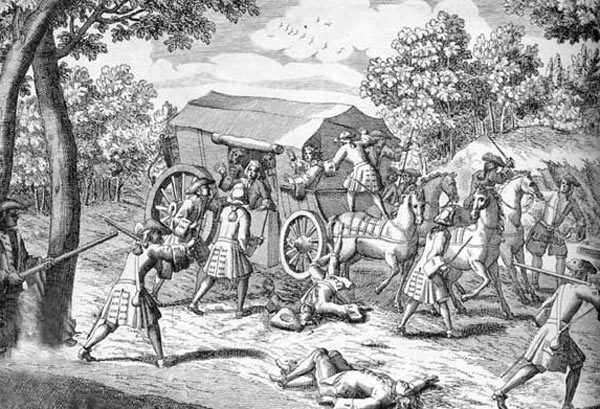

Les mauvais coups ne se font pas qu’à Paris, la bande pratique aussi les embuscades sur les routes royales, en particulier entre Versailles ou Fontainebleau, et Paris. De temps en temps, on n’hésite pas à recourir à l’assassinat, Cartouche lui-même aurait plusieurs cadavres sur la conscience.

Le partage du butin est fait chaque soir : quatre parts, une pour le chef, une pour le ou les auteurs du larcin, une pour les autres et une pour la réserve.

Année après année, les effectifs grossissent et viennent d’horizons divers : à côté des anciens soldats, des prostituées et des truands des cours des miracles, d’anciens laquais, dont Balagny dit « Le Capucin », membre de la famille du premier valet de chambre du Régent ; s'ajoutent à ces membres des complicités au Palais-Royal, aux Tuileries, etc. Les métiers s’organisent : les informateurs (commerçants, artisans, domestiques), les receleurs, les armuriers, les guetteurs, les estafettes et même les chirurgiens, souvent organisés en réseaux.

Contant dit le Barbu, Mirliflore, Pierrotin, à l’allure d’un bon paysan, La Rapine, Barbedure, à l’air hirsute, Picard, Francoeur, Orémus, à l’onction ecclésiastique, Picodo, Le Razé , l’Enfant-de-Beurre, Poisson-qui-bloque, Barbillon, Le Peigne … un prêtre fait même partie de la bande.

A côté des bourses, tout ce qui brille attire leurs regards, en particulier, les épées à pommeaux d’argent les jours ordinaires et d’or incrusté de pierreries les jours de gala.

La nuit, on craint les attaques à main armée, surtout depuis la faillite de Law. Ceux qui ne peuvent éviter de se déplacer à ces heures-là s’organisent en caravanes alors que les malfaiteurs déambulent en groupes de dix ou vingt individus ; les échauffourées avec les soldats du Guet sont fréquentes.

De toutes les bandes, la plus redoutée est celle de Cartouche :

S’il se faisait en tout vingt vols

Sur le Pont Neuf

Cartouche pour sa part en rapportait

Dix-Neuf

Diaporama (survoler l'image)

Arsène lupin et Robin des Bois ?

Robin des Bois ? Certainement pas : certes, en s’attaquant aux profiteurs, Cartouche s’attire une relative sympathie de la part d’un peuple exaspéré par la corruption qui sévit sous la Régence. Dominique est intelligent, habile à échapper à la compagnie du Guet, des qualités qui plaisent aux Parisiens des classes populaires ou de la bonne société. Mais il est loin d’être un bon Samaritain : il ne redistribue pas aux nécessiteux ; il est à la tête d’une troupe organisée et nombreuse, la comparaison s’arrête là. On dit pourtant qu’un jour de 1719, il aurait sauvé du suicide un marchand accablé de dettes : il paie ses créanciers qui ne jouissent pas longtemps de leur argent, détroussés le jour même par ses hommes de main.

Cartouche est plus proche d’Arsène Lupin, par son charme, son esprit et sa séduction.

Un soir, il pénètre dans l’appartement d’une duchesse qui pense être cambriolée. Au lieu de cela, il lui demande simplement de commander un souper arrosé de champagne ; Cartouche apprécie le repas, à l’exception du champagne, ; il fera envoyer à la duchesse une caisse de champagne de qualité.

Autre anecdote : la marquise de Bauffremont a la surprise de voir descendre un homme dans sa cheminée, il est en fuite et lui demande seulement de lui indiquer la sortie, en prenant soin de remettre cendre et tisons dans la cheminée ; la marquise s’exécute. Pour service rendu, elle recevra une lettre d’excuses, un diamant estimé à deux mille écus et un laissez-passer à présenter aux voleurs la nuit. Cartouche est non seulement séducteur, intelligent, organisateur, il est aussi acrobate.

Bien que marié à une complice en mars 1720, en présence d’un notaire… Cartouche continuera à séduire ces dames et aura plusieurs maîtresses.

Et spirituel avec ça : une nuit, Cartouche a l’audace de s’emparer d’une épée que le Régent comptait offrir ; s’apercevant qu’elle est factice, il la renvoie au propriétaire avec le commentaire suivant, « Au premier voleur du royaume qui a tenté de faire tort à Cartouche, son confrère. »

Le lieutenant de police, Marc René d’Argenson

La police met des bouchées doubles, les argousins font de plus en plus pression sur les cartouchiens, les arrestations se multiplient mais le chef échappe aux recherches avec adresse. Sa tête est mise à prix, 5.000 livres ? Cartouche sent les mailles du filet se resserrer, il craint les trahisons ; un de ses complices, tenté de le dénoncer, est égorgé. Malgré tout, la bande commence à connaître la déroute et les trahisons se multiplient.

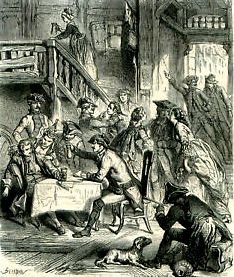

Le 14 octobre 1721, il est arrêté avec trois de ses comparses au petit matin dans le cabaret « Au Pistolet », à la Basse Courtille (actuel 45, rue des Couronnes, au pied des jardins de Belleville). Il a été dénoncé par Gruthus du Chastelet, nobliau ancien soldat des gardes-françaises, bras droit de Cartouche.

« Cartouche est arrêté », le bruit fait instantanément le tour de Paris. Il est emprisonné au Fort l’Evêque, prison royale située à proximité de l’église Saint-Germain l’Auxerrois d’où il aurait pu réussir à s’évader avec deux co-détenus sans les aboiements d’un chien. Il est emmené pieds nus au Châtelet où il est enfermé dans une cage pour éviter toute nouvelle tentative.

L’illustre prisonnier suscite la curiosité de tout Paris : des personnes de la bonne société lui rendent visite, la maréchale de Boufflers et le Régent lui-même, des comédiens du Théâtre Français viennent l’étudier pour mieux le jouer. La curiosité suscitée est telle que le Parlement décide de le transférer à la Conciergerie le 21 octobre.

Interrogatoire et procès

L’instruction continue au milieu des mondanités, menée par le conseiller Arnaud de Bouëx, maître des requêtes, dont le père a été assassiné sur la route de Bordeaux. L’homme arrêté nie être Cartouche, prétend ne savoir ni lire ni écrire, feint de ne pas reconnaître sa mère.

Le 26 novembre, il est condamné à mort en même temps que six complices ; il sera roué vif et, auparavant, soumis à la question ordinaire et extraordinaire. Cartouche subit le supplice des brodequins, huit coins enfoncés pour broyer les chevilles ; aucune révélation, le supplicié crie son innocence jusqu’au bout.

27 et 28 novembre 1721, l’exécution

Jour de pluie, Cartouche est emmené place de Grève, escorté de 200 archers ; il est persuadé que ses compagnons tenteront de le libérer. Il y a la foule des grands jours sur la place mais aucun des hommes de Cartouche ne semble se manifester. Son dernier espoir de survie s’envole, face à la roue et au bourreau ; dépité, il déclare vouloir faire des aveux. L’homme qui n’avait rien dit sous la torture veut se venger de la trahison de ses compagnons.

Il est alors ramené devant ses juges, reconnaît être Cartouche et donne les noms de ses complices ; 18 heures durant, on fait défiler devant lui les hommes qu’il dénonce, quatre-vingt-dix noms.

Le 28 novembre, il est ramené place de Grève devant son bourreau, un Sanson. Avant le supplice, il aurait crié : « Je suis un malheureux. Mon père et ma mère sont d’honnêtes gens. ». Il est attaché les membres écartés sur deux planches en X, Sanson lui brise les quatre membres et le thorax avec une barre de fer puis le corps ensanglanté est placé sur une roue de charrette fixée au sommet d’un poteau où commence une longue agonie. Les complices, dont Balagny, le suivent sur l’échafaud (Gruthus a sauvé sa peau par sa dénonciation).

Le cadavre du chef de bande est ensuite exposé dans une cabane où on peut le voir, moyennant paiement.

Les aveux de Cartouche font des ravages : plus de 350 personnes vont être arrêtées, dans tous les milieux, y compris dans la suite de la fille du Régent. Des procès auront lieu jusqu’en 1723, les plus chanceux seront condamnés aux galères ; « […] on ne parle plus à Paris que de rompus et de pendus ; tous les jours, il y en a de la suite de Cartouche. ». Jamais Sanson n’aura autant travaillé.

Pour en savoir plus :

Mort du bandit Cartouche - France Mémoire (france-memoire.fr)

Cartouche, l'ennemi public numéro 1 de la Régence | historia.fr

Le Pont-Neuf à travers les siècles (L. Korb & L. Lefèvre, Flammarion)

Le chef de bande

Il revient à Paris après avoir bourlingué pendant des années. Beau garçon, intelligent, ayant de l’instruction et maintenant le sens de l’organisation, il a toutes les capacités pour monter une bande. Le noyau de sa troupe est naturellement constitué d’anciens soldats libérés comme lui. Ils sont d’abord une centaine, hommes et femmes, mais déjà organisés avec une hiérarchie et une discipline.

La bande est très active ; les coupe-bourse sévissent dans les églises, les enterrements, les cérémonies plus mondaines, dans les théâtres et sur le Pont-Neuf (cf. infra). Les boutiquiers sont visés, en particulier les joailliers et bijoutiers, ainsi que les banquiers et changeurs ; les hôtels particuliers sont visités la nuit.

Le Pont-Neuf, cible privilégiée

Un jour un certain nigaud

Près de la Samaritaine

Etait à lorgner en haut

Les deux mains sur sa bedaine

Pendant ce temps un filou

Tirli, tirli, tirlitaine

Tirliti, lui vola tout

C'est le pont le plus fréquenté et le plus animé de Paris : à côté des bouquinistes, les étals s’alignent d’un bout à l’autre : fèves, lentilles, brochets, moules, fruits dont ceux des orangères, volailles…

On y trouve les vendeurs d’eau avec leurs deux baquets à chaque bout d’une perche reposant sur leurs épaules, des arracheurs de dents, des comédiens, des marionnettistes, des vendeurs de poudre de perlinpimpin, des saltimbanques, des chanteurs de rue. Quantités de badauds lambinent au milieu de tout cela, des jeunes, emperruqués ou non, paradent. Et au milieu de la chaussée des fiacres, vinaigrettes, carrosses et coches de messagerie tentent de se frayer un chemin. Bref, le terrain de chasse idéal pour les tire-laine, d’autant plus que l’absence de maisons, contrairement aux autres ponts, limite le nombre de témoins.

Les tavernes et cabarets sont leur meilleur terrain de chasse, les fours, ainsi les appellent-ils ; ils y sont embusqués à guetter le naïf dont quelques pintes feront tourner la tête. Une signature vite fait et le voilà enrôlé pour sept ans ! S’il ne sait pas lire, c’est d’autant plus facile, s’il renâcle, on le force. « Sans séduction ni violence » dit pourtant la police. Gringalets, hommes d’âge mûr, même des enfants alors qu’on ne doit pas recruter en-dessous de dix-sept ans et au-dessus de trente-cinq ans.

Leur quartier général se trouve quai de la Ferraille, tout près de Pont-Neuf.

Arrestation

Pendant quatre ans, Cartouche est le maître de Paris ; on estime à 2.000 le nombre de « cartouchiens » en 1721 !

Le bandit est aussi adulé, respecté que craint. Les policiers sont ridiculisés, les journaux relatent les plaisanteries dont sont l’objet les séides du lieutenant de police, Marc René d’Argenson ; le régent ne manque pas de demander au policier des nouvelles de son ami Cartouche chaque fois qu’il le rencontre au Palais-Royal (le pauvre Argenson aura le malheur de mourir en mai 1721, quelques mois avant l’arrestation de Cartouche).

La légende

Le régime respire mais la légende commence peu après son exécution : Cartouche, le voleur des riches dont la mort fait un martyr, une victime du pouvoir royal. Intelligent, séduisant, audacieux et mort à vingt-huit ans, autant d’atouts pour devenir un héros. Sa façon de défier les autorités lui attire la sympathie du petit peuple, même s'il ne se souciait guère de lui.

Poèmes, chansons populaires, la Complainte de Cartouche , et même des pièces de théâtre de la Comédie-Française et de la Comédie-Italienne. En 1725, Nicolas Grandval publie un poème intitulé Cartouche ou le Vice puni. Suivront des biographies romancées, des images d'Épinal avant que le cinéma ne s’en empare.

Retour en arrière, Cartouche avait-il été enrôlé sur le Pont-Neuf ? Des cortèges de soldats vont et viennent avec en évidence des pains blancs ou des saucissons au bout de longues perches, un sergent à leur tête, faisant tinter des écus dorés, « Aux jeunes gens amateurs de gloire et de l’argent ». Ce sont les fameux racoleurs, payés à la signature. La plupart des hommes sont avertis et s’en détournent.

Extrait de Cartouche, le brigand magnifique, téléfilm de Henri Helman diffusé en 2009 avec Frédéric Diefenthal dans le rôle du brigand

Emplacement du cabaret fatal pour Cartouche