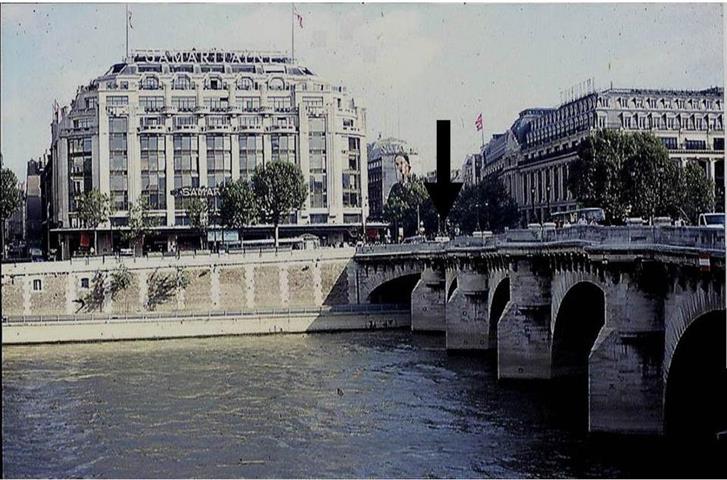

27 - La Pompe de la Samaritaine

«Jésus arrive à une ville de Samarie, appelée Sykar. Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits. Ses disciples sont à la ville pour acheter des provisions. C’est la sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui vient puiser de l’eau.

- Donne-moi à boire.

- Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine?

En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.

- Si tu savais le don de Dieu et qui je suis, c’est toi qui m’aurais demandé à boire et je t’aurais donné de l’eau vive.

- Seigneur, tu n’as rien pour puiser et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ?

- Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que, moi, je lui donnerai n’aura plus jamais soif. En effet, cette eau deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.

- Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n’aie plus soif et n’aie plus à venir ici pour puiser. »

Évangile selon saint Jean, chapitre 4, versets 5 à 15

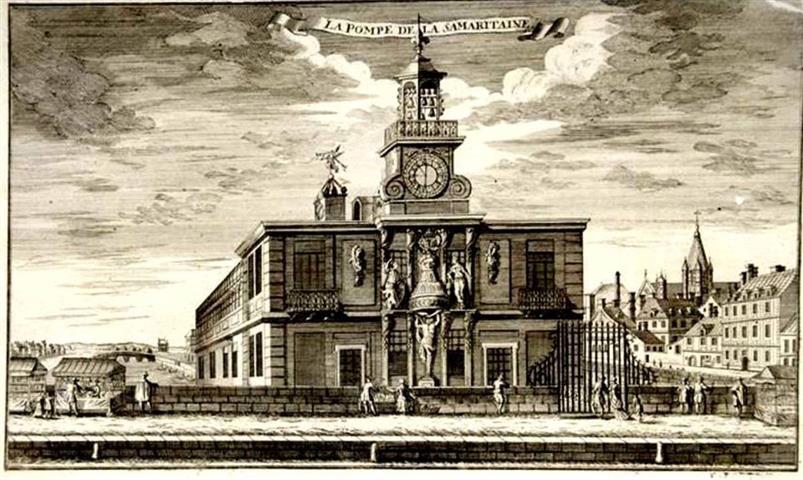

Voici la parabole de la Samaritaine qui illustrait le fronton de la fameuse Pompe éponyme: deux statues en bronze représentant Jésus et la Samaritaine devant le puits de Jacob.

L'inscription "FONS HORTORUM PUTEUS AQUARUM VIVENTIUM" (fontaine des jardins, pluie d'eau vive - Cantique des Cantiques), suplombait la scène.

Un carillon sonnait chaque heure, tout du moins pendant pendant les premières années.

Historique :

Au tout début du XVIIe siècle, il est toujours bien difficile pour un Parisien de s’approvisionner en eau : bien que les fontaines soient peu nombreuses et toutes situées rive droite, les vieux aqueducs du Nord – de Belleville et du Pré Saint-Gervais – ont bien du mal à les fournir, d’autant plus que leur débit est affecté par des branchements pour les communautés religieuses et de riches hôtels particuliers.

Paris est maintenant peuplé de 300.000 habitants, il est urgent pour Henri IV et son ministre Sully de trouver des solutions.

Un flamand, Jean Lintlaër, émet l’idée de construire une pompe pour prélever l’eau de la Seine. Contre l’avis du prévôt des marchands et des échevins qui craignent une gène pour la navigation, la construction est lancée.

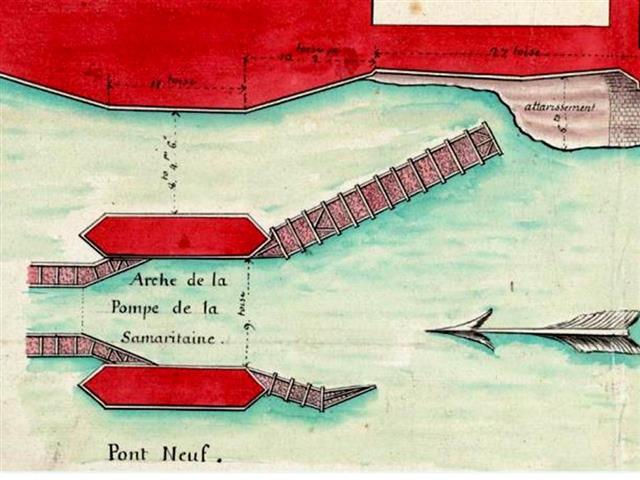

La pompe est installée en aval de la 2ème arche du tout nouveau Pont-Neuf, côté rive droite.

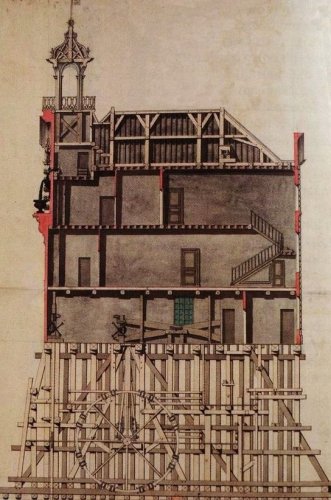

Le principe est simple : tirer parti de la puissance du courant de la Seine pour actionner des pompes puisant l’eau de la Seine. Une roue à aubes actionne des pompes qui remontent l’eau dans un réservoir situé au-dessus. Le bâtiment est installé en aval du pont pour profiter de l’accélération causée par les piles du pont qui ressèrent le lit du fleuve ; on gonfle encore le courant en installant un coffre de charpente.

La roue peut être montée ou descendue au gré du niveau de la rivière.

Il y a quatre corps de pompe immergés dans l’eau.

En 1608, la pompe est opérationnelle ; elle fournit 700 m3 par jour, mais pour qui ?

En priorité, le domaine du roi, le Louvre, les Tuileries et les plans d’eau et jets d’eau des jardins, le Palais-Royal (demeure d’Anne d’Autriche).

Quelques fontaines publiques, telles que, probablement, la fontaine du Trahoir (cf. 30), située sur le parcours d’une canalisation menant aux Tuileries.

Le réseau s’étend ensuite au palais de la Cité et sur la rive gauche jusqu’à l’actuelle école des Beaux-Arts (qui fut le domaine de Marguerite de Valois, ex reine Margot et première épouse du bon roi Henri).

Et, bien entendu, diverses concessions privées.

Outre tout le dispositif technique, le bâtiment sur pilotis est doté d’un appartement pouvant être occupé par l’officier responsable qui porte le titre de gouverneur car c’est un bâtiment royal.

La pompe sera modernisée en 1715 et le bâtiment reconstruit en 1772.

Touché par la vétusté, l’ensemble est détruit en 1813 ; un choc pour les Parisiens.

Entre-temps, une autre pompe sur la Seine avait été installée et, cette même année, le premier bateau arrive de Claye-Souilly dans le bassin de la Villette via ce qui deviendra le canal de l’Ourcq.

Sources :

Jacques Hillairet : Dictionnaire historique des rues de Paris (éditions de Minuit)

https://www.histoires-de-paris.fr/pompe-samaritaine/

https://eauterrefeuair.wordpress.com/2016/09/26/la-pompe-fontaine-de-la-samaritaine/

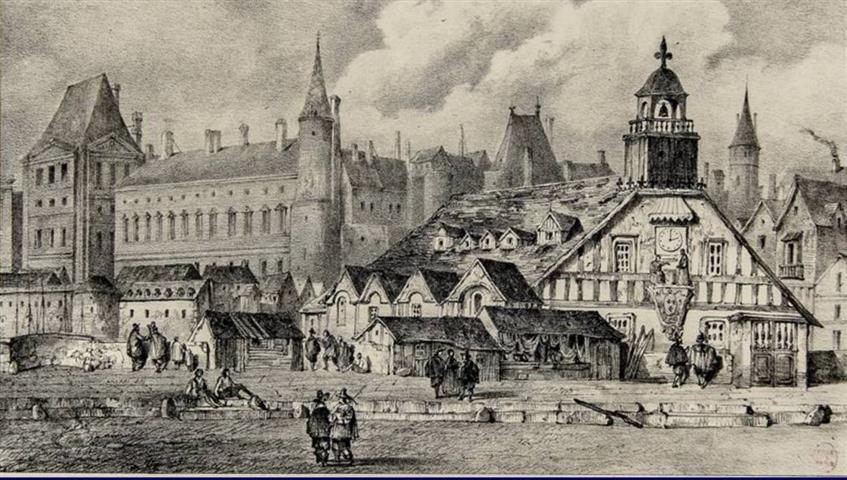

Le bâtiment au XVIIe siècle – Musée du Carnavalet

La Samaritaine au XVIIIe siècle (Gallica.bnf.fr)

(Gallica.bnf.fr)

Photo des années 2000. La flèche indique l'emplacement de la pompe