18 : 1846 - La clinique du docteur Blanche déménage de Montmartre à Passy

16, avenue de Lamballe

Traitement de la folie au XVIIIe siècle

Dans son histoire de la Folie, Michel Foucault fait la remarque suivante : il y eut peut-être jusqu'à 19 000 léproseries à travers la chrétienté, que deviennent ces lieux d’exclusion une fois la lèpre disparue ? Ils perdurent. Le principe d’exclusion de l’indésirable se retrouve au XVIIe siècle.

Dans le souci d’exercer un contrôle toujours plus rigoureux de la société, en 1656 est décrétée par Louis XIV la fondation de l’Hôpital général. C’est un lieu de charité mais aussi un lieu d’internement de tous ceux considérés comme perturbateurs et dangereux pour l’ordre établi : mendiants, prostituées et fous.

Une notion de folie assez large incluant hérétiques et libertins.

La place traditionnelle du fou reconnue dans la société traditionnelle, « l’idiot du village », passe à celui d’exclu, d’enfermé (« il est bon à être enfermé ») ; le fou se trouve mêlé à d’autres indésirables dans l’Hôpital général, où l’on associe charité et répression (« être fou à lier »).

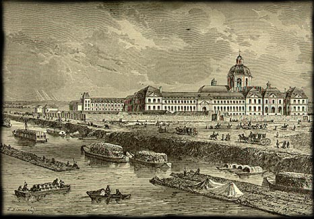

A la veille de la Révolution, les lieux d’enfermement à Paris sont la Salpetrière, pour les femmes et Bicêtre pour les hommes.

Il faut y ajouter l’enclos Saint Lazare, fondé par Saint Vincent de Paul et Charenton administré par les Frères de la Charité. Il existe aussi une vingtaine de «pensions bourgeoises» pour les familles fortunées où les « insensés » sont en minorité. L’internement de ces personnes se fait la plupart du temps par lettre de cachet à la demande la famille et, la plupart du temps, dans le souci de l’empêcher de nuire à sa fortune.

Quel que soit le lieu d’accueil, le « traitement » repose sur l’isolement entre quatre murs, parfois dans des cabanons humides, l’enchaînement, les privations de nourriture, etc. Les folies douces et légères deviennent souvent des « folies furieuses ».

Pour leur malheur, certains traitements pour tenter de les guérir ne font qu’aggraver leur sort : saignées, bains froids, narcotiques, etc.

Tout ceci avec l’assentiment de la société ; Voltaire, lui-même, pensait qu’il fallait les bannir de la société en les enfermant.

Premières évolutions

Louis-Sébastien Mercier, journaliste et essayiste, est un de ceux qui demandent moins de brutalité dans le traitement de la folie. En 1810, l’irresponsabilité du dément est reconnue dans le Code Pénal, mais toujours pas de statut réglementaire.

Dans le mouvement du siècle des Lumières, les méthodes vont évoluer, un peu.

Jean-Baptiste Pussin (1754-1811)

Curieux destin : ancien tanneur, il arrive malade à Bicêtre, en 1771, puis il est gardé dans la section des « bons pauvres », durant plusieurs années, au cours desquelles il va s’impliquer dans la vie de l'hôpital.

En 1780, il est promu surveillant dans le service des aliénés agités, puis, en 1785, « gouverneur des fous ».

Pussin est le premier surveillant à consigner ses observations sur les comportements ; il fait preuve d’humanité, développe un « traitement moral » des malades, observe que lorsque ceux-ci étaient libérés de leurs chaînes, ils se « comportaient bien ».

Philippe Pinel (1745-1826)

Reçu docteur en 1773, sa thèse portant sur les aliénés, il arrive à Paris en 1778 ; il s’intéresse à la théorie du magnétisme animal développé par Mesmer.

En 1793, il est médecin des aliénés de Bicêtre. Il y observe les méthodes de Jean-Baptiste Pussin. Pinel est nommé médecin-chef de la Salpêtrière en 1795 où il applique les mêmes réformes qu'à Bicêtre (et fait appel à Pussin).

Dans un traité de 1801, il propose une classification des folies : simple mélancolie, manie, démence et idiotisme.

Pour Pinel, il convient de prendre en compte le passé du patient et ses difficultés pour la mise en place d’une thérapeutique, dont les paroles font partie. S'appuyer sur le reste de raison demeurant chez tout aliéné pour le forcer peu à peu à reconnaître ses erreurs, en usant du dialogue mais aussi, au besoin, de son autorité. Mais pour Michel Foucault, P. Pinel ne fait que remplacer une contention physique par un conditionnement moral.

Charles Louis Mullet – Philippe Pinel fait enlever les fers aux aliénés de Bicêtre

La punition continue à faire partie du traitement (la camisole de force).

Musée de Sceaux

Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825)

Fils de laboureurs, en 1795, il vient suivre à Paris des cours de médecine et est reçu docteur en 1802.

Il est nommé médecin en chef de la maison d’aliénés de Charenton en 1806.

Il compte, entre autres patients, Eugène Hugo, frère du poète.

La maison de Charenton était, selon Lenoir, « renommée pour la manière dont les insensés y étaient tenus, traités et soignés. »

Jean-Étienne Esquirol (1772-1840)

Il est l’élève de Corvisart à la Charité puis travaille avec Philippe Pinel à la Salpêtrière à partir de 1801, pour lui succéder à partir de 1810.

Au moment du décès de Antoine Royer-Collard, il succéde à ce dernier au poste de médecin-chef de la Maison Royale de Charenton (aujourd'hui hôpital Esquirol).

Il affine les différentes formes de mélancolie, établit la distinction entre hallucinations et illusions, fait un parallèle entre folie et passions : la folie serait faite des passions poussées à l'extrême.

Pour lui, les passions doivent servir au traitement des maladies. Il faut qu'il y ait répression pour qu'il y ait guérison du malade : inspirer un sentiment de crainte, qui dompte et subjugue le malade, et provoquer une secousse morale en plaçant l'aliéné dans un état opposé et contraire à celui dans lequel il était avant de recourir à ce moyen. C'est la méthode perturbatrice. Pour Esquirol, il ne suffit donc plus de parler avec douceur et compassion, selon le traitement moral de Pinel.

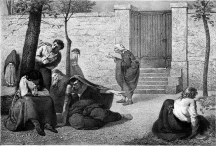

Gautier – Aliénés à la Salpêtrière

« Il est bon pour Charenton » : l’institution asilaire par excellence.

Tour à tour institution religieuse au XVIIe siècle, enclave préservant le bon ordre moral sous l’Ancien Régime, asile expérimental entre 1814 et 1838 ou hôpital psychiatrique départemental.

C’est à l’origine, en 1641, l’hospice de La Charité Notre-Dame de la Paix, 7 lits pour les malades les plus pauvres.

A partir de 1660, la Maison de Charenton accueille progressivement les insensés qui lui sont transférés de l’hôtel-Dieu, encombré.

L’activité de l’établissement croît tout au long du XVIIIe siècle ; celui-ci est rapidement considéré comme un exemple de réussite dans les soins aux aliénés. Une bonne réputation qui s’explique par sa petite taille et le prix élevé des pensions réservées aux membres de la moyenne bourgeoisie et de la petite aristocratie ; des conditions de vie à l’opposé de celles des hôpitaux parisiens. Par contre, les traitements thérapeutiques sont identiques : actions pieuses, saignées, lavements, médications empiriques.

L’établissement s’agrandit en 1784 mais, à la veille de la Révolution, c’est comme ailleurs le règne de l’arbitraire, du pouvoir discrétionnaire, des lettres de cachet.

Sous la Révolution, il est fait peu de cas des aliénés ; en 1795, la Maison est fermée, devient prison, les pensionnaires dispersés, la plupart bientôt ramassés par la police de Paris, internés ou laissés en état de vagabondage.

La Maison Nationale de Charenton est réouverte en juin 1797. Jean-Baptiste Gastaldy en est le médecin en chef. La population avoisine les 450 pensionnaires.

La Maison de Charenton devient un lieu d’expérimentations diverses, on y organise des spectacles, des pièces de théâtre auxquels participent les aliénés, spectacles à fins thérapeutiques. L’ordonnateur ? Le marquis de Sade ; il y avait été transféré de la Bastille dix jours avant le 14 juillet 1789, libéré le 2 avril 1790, de nouveau interné en 1801, après la publication de Justine (il décèdera à Charenton en 1814). Les spectacles connaissent un certain succès auprès du public parisien.

En 1806, Antoine Royer-Collard devient médecin chef. Il s’oppose immédiatement à la présence du Divin marquis dans l’établissement - « son délire est celui du vice » - et aux représentations théâtrales qui sont finalement interdites en 1811.

Royer-Collard remet en vigueur les visites médicales, les observations cliniques et les examens anatomiques.

1825-1840 : Esquirol est le nouveau médecin en chef. Le disciple de Pinel met en pratique le « traitement moral » qui nécessite d’établir une relation privilégiée entre le médecin et le patient. Pour lui, aucun autre lieu que l’institution asilaire ne convient pour traiter les maladies mentales.

Il dénonce les pratiques brutales telles que les bains forcés, « une sangle ventrale est mise au malade, qui est retenu par des cordes dans le dos, pour le précipiter dedans, un homme attrape les pieds, un autre soutient le dos », ou l’apposition de sangsues à l’anus ( !), les douches prolongées.

La loi du 3 juin 1838 sur les aliénés, premier texte législatif organisant l’asile et définissant le statut social de l’aliéné, est largement inspirée du règlement intérieur de la Maison mis en place par Esquirol.

A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, La Maison de Charenton est placée sous la tutelle du préfet de la Seine. A la veille de la guerre de 1870, on évalue à près de 800 le nombre de ses pensionnaires.

Eugène, le frère aîné de Victor Hugo, fut pensionnaire de l’établissement de 1823 à sa mort en 1837.

La Folie-Sandrin

Une « folie » qui n’a rien à voir avec les maladies mentales, ce terme désignant aussi les résidences campagnardes (sous les feuilles) de la bourgeoisie et de l’aristocratie. Bâtie en 1774, cette folie est toujours visible à Montmartre, 22, rue Norvins (à l’époque 113, rue Traînée).

Le docteur Prost y installe en 1805 une maison de santé pour aliénés ; les pensionnaires y profitent de la « douce bienveillance » du docteur et d’un grand parc arboré et paisible, à l’exception du 30 mars 1814, jour où les troupes russes du général Langeron prennent Montmartre d’assaut. On raconte que le général voulut y installer son poste de commandement mais y renonça à la vue de l’état d’agitation des malades.

La Folie Sandrin en 1830

En 1820, la maison de santé est reprise par le docteur Esprit Blanche (1796-1852).

Fils d’un chirurgien, reçu docteur en 1819, Esprit Blanche dès lors se consacre à l’étude des maladies mentales.

C’est un disciple de Pinel ; il prône le « traitement moral », mais à la différence de ce dernier, il veut intégrer les aliénés dans une sorte de pension familiale plutôt que de prôner l’isolement. En 1839, il publie Du danger des rigueurs corporelles dans le traitement de la folie.

Parmi ses patients, il compte Jacques Arago, père de François, écrivain, qui écrivit un livret de 62 pages sans la lettre « a », une demoiselle d’honneur de Marie-Antoinette qui sombra dans la démence, faute d’avoir épousé Robespierre, l’acteur Monrose, de la Comédie Française qui eut un accès de délire en pleine représentation.

Et Gérard de Nerval (cf.24), qui fut interné ici pour la première fois.

En 1846, il transfère son établissement.

La Clinique du docteur Blanche à Passy

16, avenue de Lamballe.

Esprit Blanche installe son institution dans l’ancien hôtel de la princesse de Lamballe (en contrebas de la maison où Balzac s’installa, ou plutôt se cacha, de 1840 à 1847) ; il en assure la direction jusqu’à sa mort en 1852. Son fils, Emile, prend la suite jusqu’en 1872.

Émile Blanche (1820-1893), interne des hôpitaux, docteur en médecine à 28 ans. Avec lui, la clinique reste réservée à des personnes fortunées.

Esprit et Emile Blanche

Il prend la suite de son père dans la dorénavant très réputée clinique de Passy, refuge des célébrités en grande souffrance psychique de la période romantique puis du Second Empire.

La maison a bonne réputation : seulement quatre-vingt-dix lits et des conditions de vie conformes au standing des pensionnaires.

Une villégiature. Tout est fait pour donner l’illusion d’un monde où la folie n’existe pas : certains ont leur propre chambre ; on y trouve un fumoir, un grand salon aux meubles raffinés, une salle de billard. On peut y faire de la musique, de la gymnastique. Le parc de cinq hectares descend jusqu'à la Seine et les promeneurs peuvent s’y promener en toute liberté, mais suivis à distance par des infirmiers ; la propriété comporte aussi des serres chauffées, des écuries, mais est entourée d’un haut mur couronné de tessons de bouteille qui ne permet pas de s’échapper.

Cependant, dans les quartiers réservés, résonnent les hurlements de ceux qu'on doit enfermer, prisonniers de la camisole, maintenus par des sangles dans leur lit. Les traitements sont les mêmes qu’à la Salpêtrière : bains glacés, purge et saignées, intimidation et autoritarisme, selon les préconisations de Pinel et Esquirol.

Emile Blanche s’en démarque toutefois par une part plus importante consacrée à l’écoute et au dialogue. Une ébauche de psychanalyse et de psychiatrie, en quelque sorte.

Les « clients » du docteur Blanche

Jules Verne y fait enfermer son fils, Michel.

Des membres de la famille Halévy, touchés par la mélancolie et la dépression.

Charles Gounod : L’emprise de Georgina Weldon, chanteuse puis impresario, est probablement la cause de sa santé déclinante. Il quitte Londres avec l’aide du docteur Blanche, qui le suivait déjà. En 1857, il est foudroyé par une grave crise de démence et de délire. Pendant une semaine, le compositeur perd la raison. « Heureusement les soins du docteur Blanche, le “médecin des fous” dont les méthodes peu coercitives faisaient merveille, lui permirent de se rétablir assez vite » (Le Monde de la Musique). Des années plus tard, à nouveau dans les bras de miss Weldon, la folie de Gounod reviendra. « Priez pour cette femme qui m’a si bien persécuté ».

Marie d’Agoult : écrivaine sous le nom de Daniel Stern et compagne de Liszt. Le docteur Blanche soigne ses crises d’hystérie. Jusqu’en 1870 et le professeur Charcot, l’hystérie (origine du mot : utérus) était synonyme de folie féminine : possédée, demi-folle etc.

La Comtesse de Castiglione (cf.29, chapitre sur les courtisanes) : n’acceptant pas la déchéance de la vieillesse, elle se réfugie dans la solitude et la folie ; la mort de son fils Giorgio précipite encore les choses.

Théo Van Gogh : la syphilis est la cause de ses crises de démence ; il mourra en 1891 dans une maison de santé, à Utrecht.

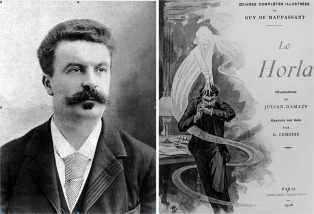

Guy de Maupassant : autre victime de la syphilis. Lors d’un premier séjour en 1891, il est soumis à la morphine, dont les gouttelettes lui font des « trous dans le cerveau ». Il agonise dans la clinique durant dix-huit mois, victime d’hallucinations en tous genres (cf. Le Horla) ! Sa mère, qui ne vint jamais, interdit toutes les visites de femmes : l'une d'elles lui a promis le poison libérateur. « Des ténèbres oh ! des ténèbres. » seront ses dernières paroles, à 43 ans.

Enfin, Gérard de Nerval : pensionnaire des deux cliniques et par épisodes. Son histoire est évoquée en 24.

Mais, faute des moyens nécessaires, Mme Aupick ne pourra y faire interner son fils, Charles Baudelaire.

Pour mémoire, Jacques Emile Blanche (1861-1942)

Le fils d’Emile n’aura pas la vocation de son père et de son grand-père. Il est portraitiste de talent ; en témoigne le célèbre portrait de Marcel Proust. Yvette Guilbert et Jean Cocteau comptent aussi parmi ses modèles.

Pour en savoir plus :

Laure Murat, la Maison du docteur Blanche (ed. JC. Lattès)

Michel Foucault, Histoire de la Folie à l’âge classique (ed. Gallimard)

Louis-Sébastien Mercier, Tableaux de Paris

Jacques Hillairet, Dictionnaire historique des rues de Paris (Ed. de Minuit)

https://www.cairn.info/revue-d-histoire-de-la-protection-sociale-2008-1-page-19.htm#