7 : Novembre 1833 - Vidocq fonde son agence de détectives

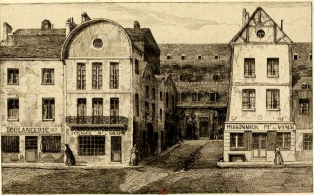

12, rue Cloche-Perce

La Rue Cloche Perce

Eugène-François Vidocq (1775-1857), né à Arras, fils d’un maître boulanger et marchand de blé.

Jeunesse

Ce grand garçon blond qui va livrer le pain dans les rues d’Arras est la terreur de son quartier ; sa force le rend redoutable, d’autant plus qu’il est rusé. C’est la désolation de son père et les corrections ne changent rien, il vole le pain de la boulangerie et le vend à son compte, détourne l’argent des clients.

A 13 ans, il vole des couverts en argent à ses parents. Lassé, son père le fait enfermer dix jours, dont il sort plus humilié que repentant. Un dernier prélèvement dans la caisse paternelle et bonjour l’aventure. Premier déboire à Ostende où il est floué par un malandrin qui l’emmène dans une maison louche : jeu, boisson ; il se retrouve le lendemain détroussé et dans la rue. Il rejoint un saltimbanque puis un montreur de marionnettes, un marchand forain avant de rentrer au bercail. Eugène-François aura souvent ce besoin de revenir dans le giron familial après ses équipées parfois picaresques.

Engagements dans l’armée, désertions et mariage

En 1791, il s'engage dans l’armée révolutionnaire. Il se révèle alors un redoutable bretteur ; il aurait à son actif quinze duels dont deux où il tua son adversaire.

C’est aussi un soldat courageux ; son comportement à Valmy (20 septembre 1792) lui vaut d’être nommé caporal, ou encore à Jemmapes (6 novembre). Son aventure militaire est une suite d’actes de bravoure et de désertions à cause d’altercations violentes ou d’autres sottises, et une suite d’aventures galantes. En mai 1793, menacé de conseil de guerre, il passe même un temps du côté autrichien.

Pendant la Terreur, il est de retour à Arras où il se met sous la protection d’un nommé Chevalier qu’il est bon d’avoir dans sa poche quand on peut être menacé de la guillotine pour cause de désertion. Il a une liaison avec la sœur du terroriste, Anne-Louise Chevalier, pourtant peu avenante. Il se voit contraint de l’épouser quand elle tombe enceinte. Ils tiennent tous deux un commerce d’épicerie. Cette femme qu’il n’aime pas, non seulement ne tarde pas à le tromper, mais l’a en plus dupé, elle n’était pas enceinte. Il la quitte dès qu’il l’apprend, quitte Arras en emportant les économies du couple.

Commence alors véritablement pour Vidocq un vie errante et aventureuse, Paris, Lille, Bruxelles, ballotté d’une ville à l’autre dans la confusion de la guerre.

A Bruxelles, il rencontre dans les tavernes des personnages vêtus d’uniformes divers, vivant de tricheries, n’appartenant pas à l’armée et bénéficiant de promotions rapides. Ils font partie de l’armée roulante - « incorporé dans cette armée roulante, composée d'officiers sans brevet, sans troupe, qui, munis de faux états et de fausses feuilles de route, en imposaient » : des vivandiers, des demi-déserteurs, des pillards, des escrocs et autres cantinières, lavandières et prostituées (dans les Misérables, les Thénardier font partie de la troupe).

Eugène-François rejoint donc l’armée roulante sous le faux-nom de Rousseau, sous-lieutenant de chasseur, puis capitaine de hussards après les campagnes aux Pays-Bas.

Succession d’aventures picaresques dont l’association avec à une bande de bohémiens ; leur astuce est d’empoisonner le bétail des paysans pour leur vendre un remède miracle. Notons encore la liaison d’un Vidocq faux comte avec une baronne de 50 ans qui faillit se terminer en mariage, Vidocq bigame !

Le « faux en écritures publiques et authentiques »

A Lille, il rosse un capitaine qui a une liaison avec sa compagne du moment. Il est condamné à trois mois de prison. Selon lui, il aurait été trompé par deux codétenus, faussaires, Gouard et Herbeaux, qui lui auraient demandé de profiter de sa cellule où il avait la chance d’être seul, afin de rédiger un mémoire plaidant la cause d’un pauvre accusé à tort de vol de grains. Bonne pâte, Vidocq aurait prêté sa cellule. Les deux faussaires utilisent le cachet militaire et rédigent une demande de liberté, avec fausses signatures. L’évasion de Gouard et Herbeaux réussit mais est de courte durée. Epinglé, Herbeaux nomme Vidocq comme complice.

C’est à partir de cet épisode que va commencer l’invraisemblable série d’évasions du futur chef du bureau de sûreté, grâce à deux talents qu’il possède à la perfection : le bagout et l’art du déguisement : un manteau et un chapeau emprunté pour sortir d’un palais de justice, un ruban tricolore - discrètement remis par une complice - et ceint autour du chapeau pour devenir un officier d’inspection, un tenue de matelot, et bien d’autres y compris la tenue d’une religieuse !

Le bagne

Quoi qu’il en soit, l’évadé est à chaque fois repris et, le 27 décembre 1796, il est condamné par le tribunal criminel de Douai à huit ans de travaux forcés pour « faux en écritures publiques et authentiques ». Vidocq va traîner cette condamnation comme un boulet ( !) pendant des années.

Il doit purger sa peine au bagne de Brest. Pour cela, il est d’abord transféré de Douai à Bicêtre.

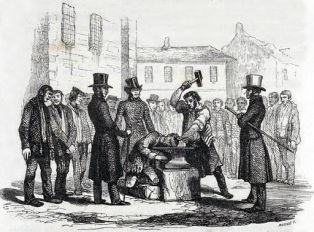

Pour la première fois, Vidocq connaît la chaîne des forçats :

Les fers pèsent une vingtaine de kilos, entravant la marche des hommes deux par deux, chaque couple relié à celui de devant ou derrière par un cordon. Ils sont ainsi une trentaine. Plusieurs cordons constituent la chaîne ; ils peuvent être quelques centaines traversant les villages, sous les coups et la pluie. Ceux qui ne peuvent plus marcher suivent en charrette.

Le convoi, c’est les « argoursins » (les gardes), le serrurier, le chirurgien. C’est aussi l’approvisionnement, pain, foin, toile pour les abris.

La chaîne c’est aussi un spectacle : l’exposition des condamnés en place publique, avec la volonté d’éduquer le peuple.

Pas de change ni de toilette durant tout le trajet ; ils doivent se soulager en marchant. Qu’on imagine ce convoi empuanti, se déplaçant dans un bruit de ferraille assourdissant. Certains se terrent à leur passage, d’autres crachent leurs injures, jettent divers objets. Loin d’être honteux, repentants, tête baissée, ils répondent par des obscénités, des provocations.

La chaîne disparaitra en 1836 remplacée par les fourgons cellulaires.

Après une tentative d’évasion au milieu de la forêt de Compiègne qui aurait coûté la vie à 14 détenus, la chaîne arrive à Bicêtre. Le quartier des bagnards s’appelle Fort-Mahon. Ils sont 1.200, livrés à eux-mêmes, à peine surveillés, volant les uns les autres, « se livrant sans contrainte aux vices les plus honteux »

La chaîne à Bicêtre – Gabriel Cloquemin (wikipedia.fr)

La folle cavale

Le ferrement

20 novembre 1797 : c’est le ferrement pour lui et une centaine d’autres. 24 jours de voyage jusqu’au lazaret de Brest pour déferrement et quarantaine obligatoire. Là, un co-détenu lui propose de lui procurer des habits de matelots et de scier ses fers.

Le bagne de Brest

Il abandonne ses frusques de forçat pour une tenue de matelot, et projette de quitter la ville de Brest qu’il ne connaît pas. Mais à la porte il y a un garde, ancien garde chiourme, réputé pour repérer un forçat au premier coup d’œil. Le rusé Vidocq avait acheté un pot de lait, il le pose devant le garde, sort sa pipe, demande du feu, échange quelques mots, reprend son pot et sort, direction la campagne, c’est simple et efficace. Trois quart d’heure plus tard, trois coups de canon, un prisonnier s’est évadé. Rapidement, Vidocq voit des paysans à travers champs, le fusil à la main, fouillant les buissons, scrutant les fossés, prêts à tirer sur le fuyard et à empocher la prime. Plusieurs s’approchent du matelot, l’interrogent ; le matelot demande ce qui se passe. Puis le chasseur de prime reprend sa course.

Il s’ensuit, selon ses propres Mémoires, une incroyable randonnée émaillée de péripéties nombreuses dont plusieurs rencontres avec la maréchaussée ; ses pérégrinations le mèneront à Morlaix, Vannes, Lorient, Saint-Malo, Quimper, Vannes à nouveau, Nantes, Cholet, Paris, Arras, Rotterdam, Dunkerque et, pour finir, Ostende d’où, encadré par les gendarmes et lourdement ferré, il se retrouve à la prison de Douai ! Il aura donc été matelot, bonne sœur, bouvier, et tatoué pour tromper la vigilance du père d’un matelot dont il avait usurpé l’identité ! Sa folle équipée aura duré un an.

Gendarme à pied en 1800

Arrêté en 1799, il fait partie cette fois-ci de la chaîne pour Toulon

Comme Jean Valjean.

Nouvelle tentative d’évasion en mars 1800, nouvelle équipée à Orange, puis Lyon où il se fait passer pour déserteur ; il rejoint une troupe composée d’anciens forçats qui le dénoncent.

Ces fuites continuelles ont-elles provoqué une lassitude ? François-Eugène a un entretien avec le commissaire général Dubois. Pour la première fois, il propose ses services à la police : « Vous cherchez de dangereux voleurs, plusieurs forçats évadés […] Eh ! bien, je sais où se cachent tous ces misérables et, si vous me promettez de me laisser quitter Lyon, je m’engage à vous les livrer».

Il finit par convaincre Dubois. Relâché, il fait une belle moisson de renseignements ; sur ses indications tous les bandits étaient coffrés… tout comme Vidocq qui conserve ainsi sa couverture.

Mais Vidocq reste Vidocq. Lors de la deuxième mission, il s’enfuit à Arras, y séjourne plusieurs mois à la barbe de la maréchaussée grâce à son sens du déguisement et d’une nouvelle conquête ; il s’installe avec sa compagne à Versailles, où il ouvre un commerce de mercerie, sous le nom de Blondel. Quelques mois de tranquillité, avant d’être arrêté après dénonciation.

A nouveau le couple infernal évasion/arrestation, avec une nouvelle preuve de son talent : lors d’une de ses cavales, il se procure des vêtements chez la veuve d’un capitaine sur qui il sait compter - encore une … - le voilà officier, mais avec un bras en écharpe car on est en pleine campagne de Prusse ; après Iéna (1806), il joue le rôle d’un capitaine courageux, glorieusement blessé, capable de tromper un maréchal des logis de la gendarmerie. Toutes ces cavales ont procuré à Vidocq un respect et une notoriété sans égale parmi les gens du milieu.

Une bonne nouvelle dans tout cela : sa femme, Anne-Louise, un peu oubliée au milieu de ces péripéties, lui apprend qu’elle demande le divorce.

Une dernière adresse avant que ne commence la carrière qui le rendra célèbre, Faubourg Saint-Denis à Paris où il reprend son métier de mercier ambulant avec Annette qui va devenir autant son assistante que sa compagne. Encore quelques mois de répit de marchés en foires. Les affaires prospèrent, sous le nom de Jacquelin.

Les premiers services rendus à la police

Une année de quiétude mais toujours l’angoisse de mauvaises rencontres, anciens compagnons de bagne, policiers à l’air soupçonneux, peur du chantage. L’envie de rompre le cercle infernal l’incite en mars 1809 à se rendre rue de Jérusalem (quai des Orfèvres) pour demander à parler en particulier à Henry, chef de division à la Sûreté. L’entrevue est mitigée ; il repart sans être inquiété mais Henry a refusé ses services.

Il est arrêté quelques jours plus tard, incarcéré à Bicêtre ; il est fatigué, ne veut pas retourner au bagne. Il réitère son offre de services une nouvelle fois. Henry hésite ; après tout, Vidocq a essayé d’avoir une vie honnête, sa comptabilité, ses comptes sont validés. Reste la condamnation pour faux. Il s’en remet au préfet Pasquier ; celui-ci admet qu’on ne peut le considérer comme un malfaiteur.

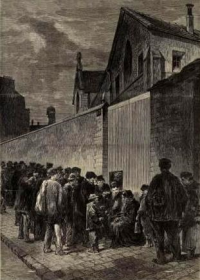

Prison de la Grande Force – gallica.bnf.fr

Vidocq est transféré à la prison de la Force, ce qui éloigne la menace du bagne. La légende l’a suivi, il n’y a pas un voleur qui ne cherche à se rapprocher de lui. Alors, Vidcoq commence à engranger les renseignements … « Les renseignements me vinrent en abondance et je n’éprouvais plus d’obstacles à m’acquitter de ma mission »

Vidocq reste enfermé à la Force pendant 21 mois. Il signale à coup sûr voleurs et assassins, les conditions dans lesquelles les méfaits ont été commis, il accumule les preuves.

Annette lui apporte habilement une aide extérieure, allant jusqu’à se travestir pour pénétrer les repaires. Les arrestations se succèdent, un scélérat coffré chaque nuit. Les forçats sont renvoyés aux galères sans comprendre d’où vient le coup.

Il faut bien maintenant le faire sortir de la Force. Comment faire sans attirer les soupçons ? Henry a la solution : qu’il s’évade !

Enfin libre sans crainte, mais pas encore grâcié ; il ne le sera qu’en 1818.

Vidocq, « free lance » auprès de la Sûreté

S’il n’est pas encore dans le collimateur des hors la loi, la police le regarde d’un mauvais œil, car il ne manque pas de vanter ses meilleurs résultats.

Henry craint toutefois que Vidocq fût parfois l’instigateur d’un crime qu’il dénonce, ce qui n’a jamais été prouvé. Les résultats sont là ; Henry se plaît à vanter les pratiques de Vidocq, excitant le ressentiment des policiers, les ridiculisant parfois. Un exemple : un recéleur chez qui on avait perquisitionné tant de fois sans résultats et que Vidocq confond de la façon suivante ; il l’interpelle dans la rue, l’accuse d’être receleur, l’emmène au poste où il est fouillé, rien de compromettant n’est trouvé mais Vidocq s’empare du mouchoir. Il se rend chez l’individu, se présentant à sa femme comme commissionnaire, montre le mouchoir en signe de reconnaissance, l’informe que son mari est arrêté après une dénonciation et la somme de l’aider à cacher « ce que vous savez ». Tout était caché dans un cabinet obturé par une haute armoire.

Autre exemple, Gueuvive, souteneur soupçonné de meurtre. Dans un bouge, des filles voient entrer un homme à l’allure débraillée. Il s’adresse à l’une des filles qui a prononcé le prénom du mauvais garçon, Constantin. Le nouveau venu lui offre un verre et lui dit souhaiter rencontrer l’homme. Chose faite le lendemain dans le même lieu. Les deux hommes se plaisent, Gueuvive le juge apte à être une bonne recrue, l’emmène rencontrer quatre autres malfrats déjeuner près d’une barrière. La boisson aidant, les informations tombent, des adresses vite mémorisées. Apprenant que le jeune homme est un forçat évadé de Toulon, Gueuvive s’empresse de lui dire de se méfier de Vidocq, le roi des mouchards (les soupçons circulaient donc dans le milieu).

- Si je le rencontrais, je le reconnaîtrais tout de suite, dit Vidocq, qui a le sens de l’humour

- Méfie-toi, tu ne sais donc pas qu’il ne se ressemble jamais ? Mais lui comme les autres, je les devine au premier coup d’œil !

Gueuvive lui propose un coup rue Cassette (cela ne s’invente pas). Vidocq prétexte que sans papiers, il ne peut sortir la nuit. Ils conviennent qu’il attendra le retour de la bande chez Joubert, l’un des complices. Le coup a lieu, les cinq hommes en sont au partage du butin quand la police débarque dans le repaire. Au premier bruit, Vidocq s’est glissé sous le lit, échappant à l’arrestation. Le jour suivant, il prend rendez-vous avec la maîtresse de Joubert qu’il « cuisine » si bien qu’il lui soutire les noms de toute la bande, une vingtaine d’individus, tous envoyés aux galères.

L’arrestation d’un autre chef de bande, Delvèze, acheve de placer très haut Vidocq dans l’estime du préfet de police.

La bande de Delvèze, tous savoyards, cochers, commissionnaires ou frotteurs, dont le propre frotteur de l’Impératrice Marie-Louise. Ils sont spécialisés dans les cambriolages d’appartements de riches et même l’appartement d’un commissaire.

Une musette oubliée, celle d’un cocher, met Vidocq sur la voie. Il découvre son propriétaire, qui dénonce ses complices. Tous arrêtés, sauf Delvèze. On découvre qu’une blanchisseuse d’un quartier éloigné est sa maîtresse. Le 31 décembre 1811, les hommes de Vidocq se mettent en faction devant son immeuble. Il gèle à pierre fendre, tout le monde finit par abandonner la planque sauf Vidocq qui, pour éviter la congestion, n’hésite pas à s’enfoncer dans un tas de fumier. A cinq heures du matin, une femme ouvre la porte, il s’engouffre ; dans la cour, il siffle d’une certaine façon, on l’invite à monter, c’est Delvèze. Une lutte s’engage, Delvèze est menotté, emmené dans la rue. Vidocq hèle un fiacre. Il n’emmène pas son prisonnier à la préfecture mais dans un restaurant où, menotté à une chaise, Delvèze est invité à manger. Raison de cette mascarade ? Vidocq attend l’heure à laquelle les inspecteurs vont venir présenter leurs vœux de nouvel an à Henry. Belles étrennes.

Calomnies, attaques sournoises, accusations de la part de ses « collègues » redoublent. En six mois, le bilan de l’ex forçat les fait rougir de haine plutôt que pâlir de jalousie.

1812 : le préfet accepte la création de la « brigade de sûreté »

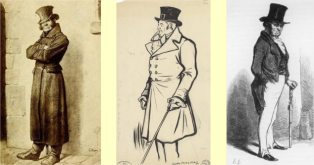

Eugène-François Vidocq par Achille Devéria (gallica.bnf.fr)

L’idée de François-Eugène est acceptée : la création d’une officine composée d’anciens condamnés qui adoptent les pratiques du patron, la mission, l’infiltration du milieu. Vidocq apporte à sa mission une autre qualité, il est excellent physionomiste, capable de reconnaître un visage, même grimé.

Ils sont d’abord quatre, dont un ancien « collègue » forçat, Coco-Lacour.

Les services rendus semblent suffisants pour que le bureau reste en place après l’abdication de l’Empereur, d’autant plus qu’après Waterloo et la fin des hostilités avec l’Angleterre, Paris connaît une recrudescence de la criminalité par l’arrivée des prisonniers libérés des pontons anglais ; plusieurs de ces bandes d’une vingtaine d’individus en général sont arrêtés par la brigade de sûreté.

En 1817, la modeste équipe de 12 personnes est à l’origine de 800 arrestations, tout le monde en partance pour Brest ou Toulon. L’année suivante, Louis XVIII accorde sa grâce, au chef du bureau qui récupère ainsi ses droits civils.

En 1824, la brigade comporte 28 agents pour, Vidocq dixit, « surveiller douze cents libérés des fers ou des prisons, exécuter 500 mandats, se procurer des renseignements, entreprendre des démarches de toute espèce, faire des rondes nuit, si multipliées et pénibles l’hiver, assister les commissaires dans les perquisitions, explorer les réunions publiques, au-dedans comme au dehors, se porter à la sortie des spectacles, aux boulevards, aux barrières, et autres lieux de rendez-vous des voleurs et des filous. »

Le cerveau, c’est Vidocq ; le bureau fonctionne selon sa conception et ne peut exister sans lui. Il ne s’est pas ménagé entre 1812 et 1827. Il a risqué sa peau plus d’une fois. Les hommes de cette brigade revendiquent trois fois plus d’arrestations que leurs « collègues ».

Les bas-fonds de Paris

Disgrâce

1827 : Delaveau est le nouveau préfet de police, en remplacement de Pasquier

On ne sait trop pourquoi, Vidocq est destitué … au profit de Coco-Lacour ! Peut-être le genre de vie d’Eugène-François n’est-il pas étranger à la disgrâce aux yeux de ce haut fonctionnaire bigot ?

Qu’à cela ne tienne, il crée une fabrique de papier à Saint-Mandé, dont la spécialité est la fabrication de papiers non falsifiables. Un fiasco.

En 1831, Gisquet remplace Delaveau, on attend beaucoup de cet homme énergique face à l’épidémie de choléra de 1832 et à l’augmentation de la criminalité. Voleurs et assassins sont à Paris en pays conquis ; crimes et délits se multiplient. La brigade de sûreté a perdu en efficacité ; si les ouvriers sont bons, les rouages ne fonctionnent plus ; il manque une tête.

Il a l’idée de rappeler son créateur, bien que l’idée lui répugne. C’est à la suite d’un vol retentissant que Vidcoq, qui attendait son heure, demande audience au préfet. L’esbrouffe et la faconde de l’ancien patron de la brigade ont raison des fortes réserves du préfet.

A Vidocq est confiée la tâche d’arrêter les voleurs. Chose faite, Eugène-François est réintégré à son poste, avec une hostilité redoublée de ses ennemis dans la préfecture.

Mais le système de Vidocq, déjà usé en 1827, est maintenant percé à jour par la pègre ; des hommes arrêtés l’accusent d’avoir monté les coups ; ses ennemis intérieurs en profitent d’autant plus que les résultats sont médiocres, « il reprit avec lui les débris de son premier entourage, et l’expérience d’un trimestre suffit pour me faire reconnaître tous les inconvénients de faire attacher de tels auxiliaires à la préfecture. » (Gisquet)

La presse lui reproche la répression de l’émeute de 1832, celle de la barricade des Misérables (cf. 17)

Le 15 novembre 1832, Vidocq préfère présenter sa démission plutôt qu’être révoqué. La brigade de sûreté est réorganisée avec « des hommes d’excellente conduite »

Le Bureau de renseignements pour le commerce

Vidocq entre alors dans ses « années nébuleuses ». Sera t’il ensuite employé pour d’obscures affaires par Louis-Philippe, comme le lui reproche la presse d’opposition ?

Chassé de ses fonctions, industriel malheureux, il ne peut qu’utiliser son expérience dans une entreprise de police privée, avec l’espoir de gros profits.

Il fonde le « Bureau de renseignements universels dans l'intérêt du commerce », 12, rue Cloche-Perce, « recherches et explorations dans l'intérêt des personnes lésées, affaires contentieuses », service de surveillance économique sur les auteurs d'escroquerie. Ainsi que des enquêtes dans « l'intérêt des familles » dans le cadre d'affaires d'adultère, de succession et de disparition. Bref, voilà Vidocq, précurseur des agences de polices et de détectives privés.

Vidocq prétend enregistrer plus de 8 000 clients et s'installe au 13, passage Vivienne.

Vidocq n’y fait pas fortune ; l'agence ferme en 1837, par décision de justice. Vidocq est emprisonné à Sainte-Pélagie (cf. 10), puis acquitté au bout d'un an. Son expérience de la chasse aux criminels ne pouvait lui être de grande utilité mais cette expérience fait la fortune du Vidocq écrivain.

Les « Mémoires »

L’ancien chef du bureau de sûreté aurait tout d’abord écrit un roman, les Chauffeurs du Nord, médiocre et oublié. Un autre, Les Vrais Mystères de Paris, pour lequel il ne manque pas de matière.

En revanche, les Mémoires, publiées en 1828, auront un succès retentissant, y compris auprès des grands noms de la littérature du moment. Dumas y trouve probablement quelques sources d’inspiration pour les Mohicans de Paris et le comte de Monte-Cristo ; Balzac est fasciné par le personnage et, de son propre aveu, Vautrin lui doit beaucoup. Ajoutons l’Affaire Lerouge d’Emile Gaboriau, les Mystères de Paris d’Eugène Sue, Chéri-Bibi de Gaston Leroux.

Vidocq raconte l’épisode suivant : il retrouve par hasard dans la rue son ex femme, Anne-Louise, pitoyable de misère. Pris de pitié, il accepte d’aller la voir dans son galetas où elle vit avec son frère, l’ex terroriste maintenant au plus bas. Là, il se trouve confronté à quelques malfrats qui, par chantage, le forcent à devenir receleur. Une atmosphère sordide, comparable à celle de l’épisode des Misérables, où Jean Valjean se retrouve piégé par les Thénardier et leurs complices dans le taudis de la masure Gorbeau. Le personnage de Vidocq se retrouve à la fois dans Jean Valjean le bagnard, Thénardier le meneur dans la prison de la Force, et Javert (Javert, c’était le devoir implacable, la police comprise comme les Spartiates comprenaient Sparte, un guet impitoyable, une honnêteté farouche, un mouchard marmoréen, Brutus dans Vidocq).

En 1834, Vidocq fréquente les dîners du philanthrope Benjamin Appert, qui a visité les bagnes de Toulon, Brest et Rochefort, où sont conviés de nombreux écrivains comme Balzac, Dumas et Hugo.

Triste fin de vie

En 1845, ruiné, Vidocq veut monnayer son expérience et sa notoriété au travers de conférences, et ses brevets pour son papier infalsifiable ou une serrure incrochetable.

Cela ne doit pas être un grand succès puisqu’il reprend son rôle d’indic, dans les geôles de la Conciergerie après les émeutes de 1848.

Veuf, il se console dans les bras de jeunes maîtresses à qui il fait successivement miroiter un riche héritage.

Il meurt le 11 mai 1857.

Vidocq revendiquera finalement plus de 16 000 arrestations.

« Cette confiance accordée avec autant d’abandon à un condamné a beaucoup contribué à déconsidérer la police », selon l’ex préfet Pasquier.

Postérité dans la presse populaire, au cinéma (et à la télévision)

Quand le modèle rejoint ses illustres inspirations – Javert – Vidocq - Vautrin

Pour en savoir plus :

Henry Jagot, Vidocq (1828) – consultable sur Gallica.bnf.fr