46 : 1898 - Les Apaches

Les bandes de Belleville, Ménilmontant, Montmartre et les autres faubourgs

25 avril 1898 : Au croisement de la rue Beaubourg et de la rue de Montmorency, un approvisionneur des Halles est agressé. Bien que grièvement blessé de cinq coups de couteau, il parvient à donner l’alerte. Les agresseurs sont arrêtés. Un coup des Apaches ! 1907, rue de Laborde : En pleine journée, dans un quartier élégant de Paris, une femme tente de tuer une autre femme pour la voler. Selon le Petit Journal, il faut se méfier des apaches du sexe faible autant que de ceux du sexe fort. A Montmartre, le jeune Maurice Utrillo est tabassé par des apaches, etc.

En 1835, il y a en France 10.000 délinquants de seize à vingt et un ans ; ils seront 37.000 en 1893.

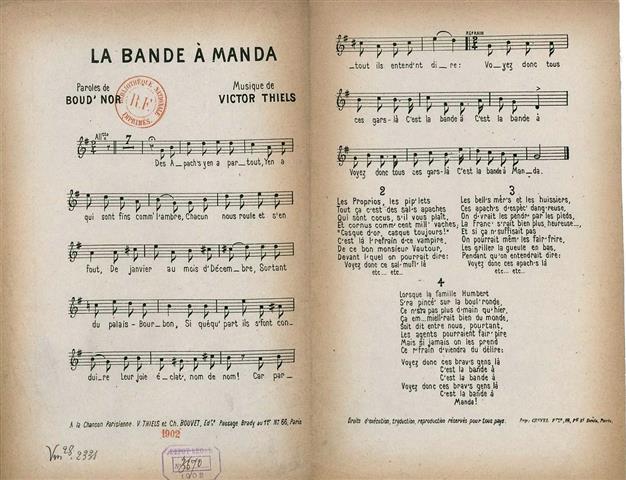

De 1890 à 1914, par le biais d’une série de faits divers, le phénomène apache va défrayer la chronique, avec en point d’orgue la fameuse affaire de Casque d’Or.

Qui sont donc ces fameux apaches, héros de nombreux romans, pièces de théâtre et films ?

Carte d’identité

Un adolescent ou un jeune homme, dans une tranche d’âge allant de 14 à 30 ans, issu des classes laborieuses urbaines, plus particulièrement de Paris et sa banlieue.

Il est très attaché à son quartier

Un jeune qui « ne veut pas travailler », qui a pratiqué l’école buissonnière et peut-être fréquenté la maison de correction.

Il appartient à un groupe, une bande, il n’existe pas d’apache solitaire.

Il doit avoir une femme, prostituée occasionnelle dont il vit, mais dont il est amoureux.

Il n’a pas d’appartenance politique, ni socialiste, ni anarchiste.

Pourquoi apache ?

Le Matin du 12 décembre 1900 : « Nous avons l’avantage de posséder une tribu d’Apaches dont les hauteurs de Ménilmontant sont les montagnes Rocheuses. »

L’image de l’Indien d’Amérique popularisé par la littérature populaire ; est-ce le Dernier des Mohicans de Fenimore Cooper qui donne à Alexandre Dumas l’idée d’écrire les Mohicans de Paris en 1854 ? Le succès du Wild West Show de Buffalo Bill en France en 1889 participera à l’image fausse et simpliste de l’Indien ; Buffalo Bill reviendra en 1905.

Probablement plus ancien, le mot est avéré en 1902. On ne sait pas si les jeunes sont les inventeurs du qualificatif, mais ils l’ont en tous cas adopté.

Contexte politique et économique

Les radicaux sont au pouvoir, associés aux socialistes de Jaurès en 1902, dans le Cartel des Gauches.

La société connaît l’essor économique après la Grande Dépression (1873-1896), une croissance essentiellement construite sur l’industrialisation de la production au détriment de l’artisanat ; l’usine remplace l’atelier du faubourg.

Bien que la France reste un pays agricole, les campagnes se dépeuplent au profit des banlieues et des faubourgs.

Les territoires

Ce sont les quartiers populaires et les barrières : en tout premier lieu, Belleville, Ménilmontant, Montmartre, ainsi que les quartiers Maubert, la Butte aux Cailles et Mouffetard. Les Apaches s‘aventurent dans le centre, le boulevard Sébastopol, les Halles et le Quartier Latin. A l’Ouest, leur territoire ne dépasse pas Pigalle, quartier où ils côtoient la jeunesse bourgeoise.

Autres territoires stratégiques : ceux de tous les marginaux, la « zone », les fortifs pour les rendez-vous galants et les règlements de comptes, et la barrière (d’octroi), propice à la contrebande et autres trafics.

Selon Michelle Perrot, la génération des apaches est la première des classes pauvres à prendre vraiment possession de l’espace urbain.

Peu importent les garnis où ils dorment et dont ils changent, leur domaine c’est la rue pour donner le frisson aux bourgeois, narguer et affronter la police (la rousse, …) ainsi que les lieux publics où on fait la fête : les guinguettes des barrières, les bals musette du centre ville, les fêtes foraines.

Les Apaches sont territoriaux : tous les membres du groupe appartiennent au même quartier, voire à la même rue. Le nom de la bande peut en témoigner : Les loups de la Butte, les Gars de Charonne, les Monte-en-l’air des Batignolles, les Saute-aux-Pattes de la Glacière.

La bande

Un Apache n’existe qu’au sein du groupe, une bande identifiée par son fief, le quartier ou la rue, par son chef ou par le code vestimentaire - les « Habits noirs » ou « les Cravates vertes ».

Le chef est un costaud ou un ancien taulard qui force le respect. Autour de lui, les fidèles et les satellites qui vont et viennent, qui deviendront des permanents ou qui se rangeront.

L’emploi du temps s’organise autour de l’oisiveté, la maraude, le tabac, l’alcool, les filles.

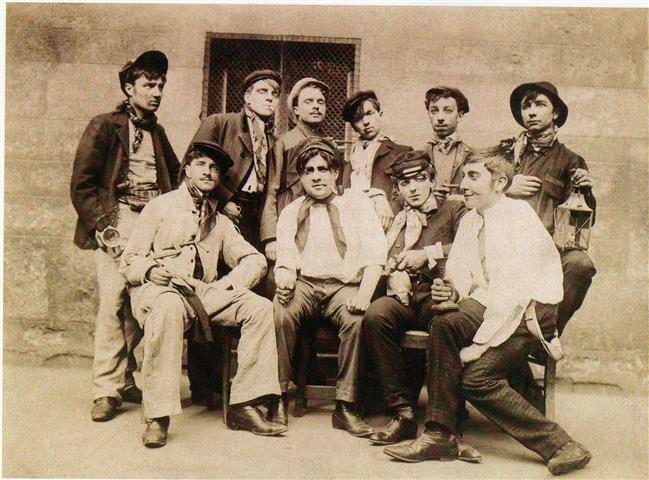

Voici une bande arrêtée en 1900 dans un bar de la rue du Volga, à l’angle de la rue des Pyrénées : Gaston dit Toto, Klein dit le Rouquin, Mussot alias Bébert, Glaglan (un ancien de la bande à Leca, cf. plus bas) et le chef, Soupault, 17 ans, Bamboula-la-Terreur.

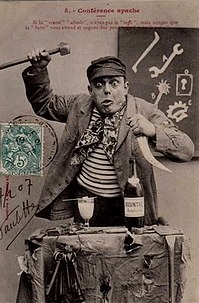

L’apparence

Premier des codes : la sape. Veste courte et cintrée, pantalon à patte d’éléphants - le tailleur Bénard, 65, rue Mouffetard, crée un pantalon à pattes d’éléphants, vite adopté par les louffiats et les apaches appelé bénard, bénouse ou bène -, casquette à trois ponts, bottines brillantes à bout pointu et foulard de couleur vive (rouge de préférence). Une élégance raillée par l’ouvrier mais qui suscite des vocations chez beaucoup de jeunes des faubourgs populaires.

Le tatouage : « Mort aux vaches » est en tête du classement, ou bien « Vive l’anarchie ». Ce peut être aussi le nom de sa poule ou un pied de nez macabre, « le bagne sera mon tombeau ». Un tatoueur fameux parmi d’autres : Ballet, rue de Pali Kao.

Le langage : l’argot, bien entendu ; les apaches « dévident le jarre » mais émaillé d’un vocabulaire et d’expressions propres à chaque bande et en constante évolution pour mettre la renifle dans le vent (M. Perrot).

L’Apache, l’Usine et l’Ouvrier

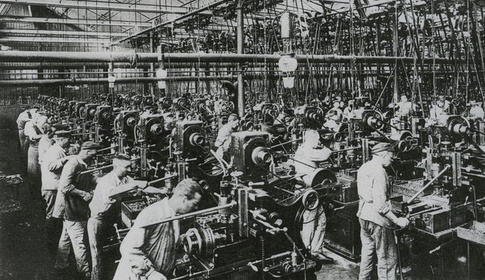

A côté du flic et du bourgeois, un troisième pilier de la société lui fait voir rouge : le travail, plus exactement le travail à l’usine. En quelques décennies, le monde du travail a subi une profonde métamorphose : l’artisan et l’atelier sont remplacés par l’usine.

Des règlements toujours plus contraignants, des règles d’hygiène et de sécurité favorisent la mise place d’une discipline stricte ; la journée rythmée par le hurlement de la sirène ; la raideur des rapports avec le contremaître ; la cadence dictatoriale de la machine, sans oublier les amendes et les sermons.

Avec l’atelier et l’approche paternaliste du travail c’est aussi l’apprentissage qui tombe en désuétude. Assistant de la machine, l’ouvrier voit son travail s’appauvrir. L’apprentissage se résume à des tâches subalternes ou domestiques et à plier son corps au rythme de l’usine. Autant de raisons pour que la fraction la plus rebelle s’insurge contre la perspective d’un avenir encore plus gris et considère avec mépris les « esclaves avachis » qui courbent l’échine.

Pour vivre, il y a le vol et les femmes, et tant pis si cela finira mal.

Michelle Perrot : Le modèle bourgeois dominant a minoré les jeunes, comme il a exclu les femmes.

Délits et forfaits

Pour commencer, des provocations, des graffitis anti-flic sur les murs, des petits larcins comme le vol à l’étalage.

Des actes gratuits : par exemple, un bourgeois rossé, un passant obligé de boire de l’absinthe « jusqu’à ce qu’il tombât ivre mort » ; ou pour montrer qui est le caïd, un jeune ouvrier est poignardé devant sa femme pour avoir refusé de laisser rouler des cyclistes sur le trottoir.

Ou bien encore, selon le Soleil, édition du 12 juillet 1900, un homme a parié avec ses amis de descendre le premier piéton venu. « Un homme parut, il tire, l’homme tomba, blessé ou mort, ils prirent, tous ensemble, en riant, la poudre d’escampette. »

L’apache est aussi souteneur, parfois dès l’adolescence tels un dénommé Couet, âgé de quatorze ans, souteneur d’une fille âgée de vingt ans ou encore deux jeunes de quinze ans accusés de vivre aux dépens d’une fille de leur âge.

La violence, c’est surtout entre eux qu’elle s’exerce, bien souvent pour la possession d’une femme. Le surin peut sortir facilement sur les fortifs ou dans l’arrière cour d’un bouge.

Michelle Perrot : « L’histoire a retenu d’eux qu’ils étaient des criminels alors qu’en réalité ce sont plutôt des délinquants. Il y a eu peu de crimes commis par les Apaches ».

Les femmes dans la « société » apache

« La femme est au cœur de la violence apache », Michelle Perrot.

Les apaches sont aussi proxénètes, mais pas seulement, et pas au point d’en faire leur activité principale. L’apache est le protecteur et l’amant ; c’est sa régulière qu’il peut battre ou menacer de l’abattage, mais également protecteur attentif car les femmes sont peu nombreuses dans cette société. Et la femme apache, contrairement à sa congénère bourgeoise, sait faire preuve d’esprit d’indépendance, comme l’illustrent si bien les aventures de Casque d’Or (cf. plus bas).

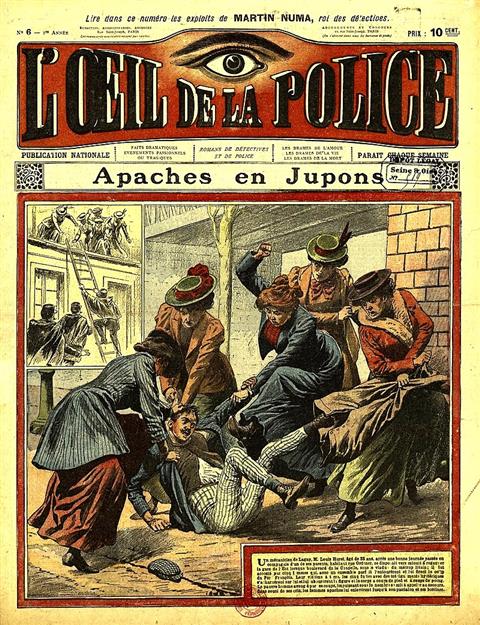

Michelle Perrot : « Elles changent d’homme s’il ne les satisfait plus, vont et viennent dans les quartiers, les bistrots, guetteuses avisées, habiles messagères, savent se battre et à l’occasion, manier le couteau. Mais, l’inégalité des sexes est un fait. »

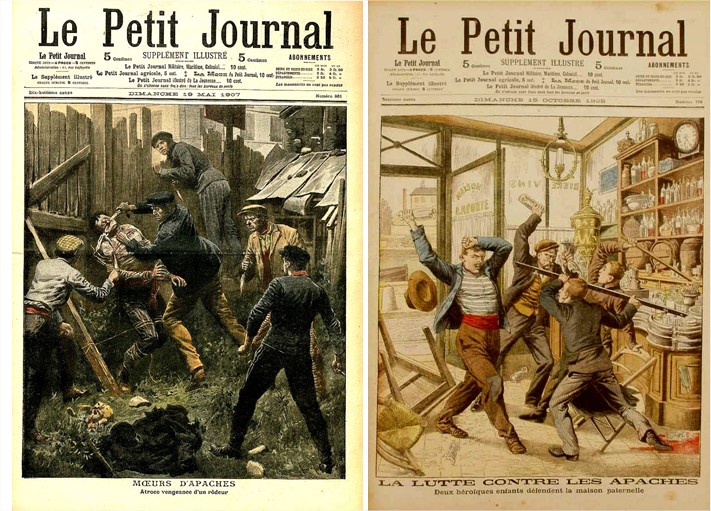

Les Apaches, de bons clients pour la presse et une opinion avide de répression

La presse populaire, en particulier les quatre quotidiens du matin à grand tirage (Le Petit Journal, Le Petit Parisien, Le Journal et Le Matin dont les tirages atteignent le million d’exemplaires) ont vite compris quel parti ils peuvent tirer du phénomène. Vols, braquage, proxénétisme, agressions… Pas une semaine ne passe sans que les Apaches fassent la une.

Jouer sur la peur des jeunes des « classes dangereuses » est un gage de bon tirage ; il suffit d’ajouter à cela quelques desseins politiques. Les conservateurs brandissent l’épouvantail Apache face au cartel des gauches au pouvoir qui souhaite l’abolition de la peine de mort.

En 1910, le Matin va jusqu’à lancer une campagne Faut-il fouetter les Apaches ? Le même journal se navre de voir une guillotine au repos : « Elle dort d’un sommeil profond, léthargique, la Veuve […]. Elle attend le fiancé de choix promis à ses ardeurs… LeMatin, 22 août 1907.»

L’opinion, en grande majorité à l’unisson, critique la clémence des magistrats, l’inefficacité du régime carcéral et prône le retour aux châtiments corporels.

La phobie des Apaches est telle qu’elle complique le travail des autorités en banlieue pendant la crue de 1910.

La fin de l’Apache

L’âge venant, l’Apache doit se résoudre à faire un choix : le membre occasionnel de la bande finira par rentrer dans le rang, se marier, avoir des enfants et se retrouver ouvrier.

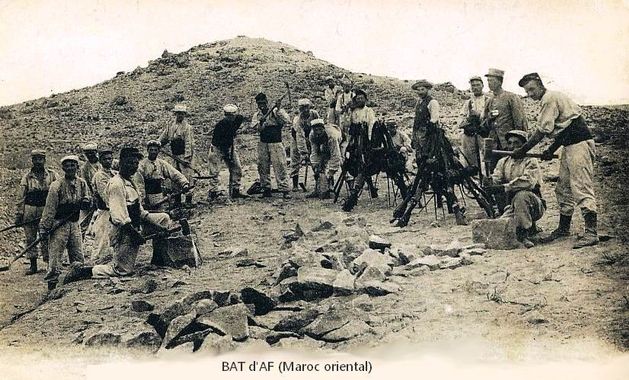

Certains iront au bout de leur logique, ils deviendront voyous, conscients du destin funeste qui les attend : mort violente, la taule ou l’enrôlement dans les sinistres bataillons d’Afrique, les Bat’ d’Af’, les bataillons de la douleur dont la France, en pleine expansion coloniale, fait grand usage. Discipline de fer et mort précoce probable.

Les Apaches sont souvent des désespérés.

C’est la Première Guerre mondiale qui mettra fin au phénomène. Un grand nombre d’entre eux partiront sous les drapeaux et, dès lors, c’est le soldat, le futur poilu, qui fera la une des journaux.

Le cinéma saura entretenir le souvenir : en 1952, le film Casque d’Or de Jacques Becker avec Simone Signoret, Serge Reggiani (Manda) et Claude Dauphin (Leca) sort sur les écrans (Jacques Becker a tourné au 44, rue des Cascades, maison de Casque d’Or)

Casque d’Or

1902 : Deux bandes rivales sévissent dans les quartiers de Belleville, Ménilmontant et Charonne : la bande des Orteaux, menée par l'ex ouvrier polisseur Manda, et celle des Popincourt, dont le chef s’appelle Leca, un corse. Cause de la rivalité ? Amélie Hélie, une fille belle et affranchie qu’on appelle Casque d'Or, à cause de sa belle chevelure rousse. Les deux chefs sont amoureux d’elle.

Tout a commencé en 1898 au « bal des Vaches », pas loin de la Grande Jatte, rendez-vous campagnard de la jeunesse des faubourgs. Amélie, 20 ans à l’époque, y rencontra Manda, 22 ans, complet sport, petit revers au veston, casquette, de belles mèches brunes et, à ce moment-là, honnête ouvrier polisseur. Ce fut le coup de foudre.

Mais Casque d’Or coûte cher. Un salaire d’ouvrier ne suffit pas à satisfaire son goût de la fête. Une seule solution pour son amoureux, devenir chef de bande.

Leur liaison dure quatre ans, jusqu’à ce qu’elle s’entiche d’un autre : François Leca, 28 ans, fils d’un gardien de la paix, chef des Popincs, plus séduisant.

Les deux bandes se respectent et Leca résiste un temps à l’attirance qu’il éprouve pour Amélie. Mais la force des sens …

Apprenant la trahison (par un homme de Leca ?), Manda veut récupérer sa régulière, ce qu’elle refuse en lui riant au nez.

Janvier 1902, la guerre entre les deux bandes commence dans l’arrière-cour d’un bar de la rue des Haies, le Beau Blond. Les couteaux sont de sortie, Leca est blessé et transporté à l'hôpital Tenon.

A la police qui l’interroge, il refuse de dénoncer celui qui l'a blessé.

C’est lors de la sortie d’hôpital de Leca que l’affaire va connaître un gros retentissement médiatique. Manda et sa bande attendent le passage du fiacre où se trouve Leca. Rue de Bagnolet, autour du carrefour avec la rue des Pyrénées la rixe démarre : les Orteaux poursuivent le fiacre, un couteau ou une hache à la main, des coups de feu sont échangés, les piétons sont bousculés, des voitures de marchandes de quatre saisons renversées. Leca est blessé par Manda de deux coups de couteau.

Les journaux ne peuvent pas passer à côté d’une telle affaire : deux hommes qui s’entretuent pour une femme.

Pour Leca, c’est le retour à Tenon. L’agresseur est finalement identifié : Manda, Joseph Pleigneur de son vrai nom. Bis repetita… Leca refuse de reconnaître en lui son agresseur ; les autres membres des deux bandes ne sont guère loquaces, ce qui ne les empêche pas de sortir à nouveau les surins et les pistolets, une fois libérés : encore une balle dans le ventre et un coup de poignard dans le dos lors d’une bataille rangée dans un bar de la Bastille.

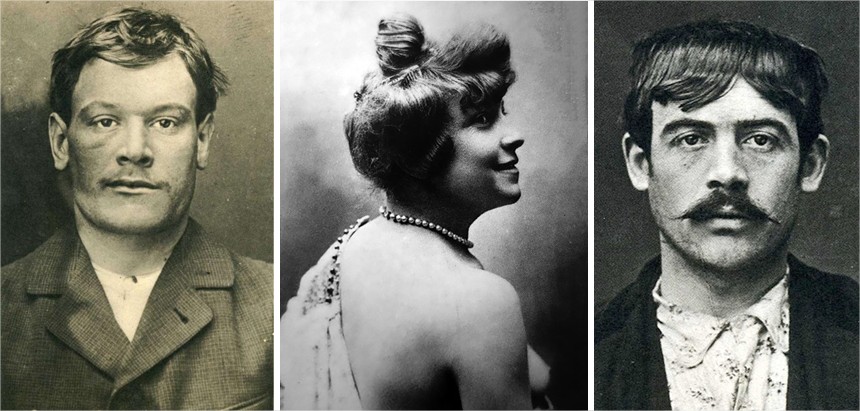

Joseph Pleigneur alias Manda, Amélie Hélie Casque d’Or, François Leca

En mai 1902, le procès est, bien entendu, très suivi par la presse et le Tout-Paris ; sortir les revolvers pour une femme, c’est un fort tirage garanti. « Bon sang, mais vous ne savez donc pas ce que c’est que d’aimer une fille », lance Manda à ses juges, et Casque d’Or dira qu’elle préfère l’amour « tragique » de sa bande à « cette niaise petite chose faite avec résignation par l’épicière, la mercière et la boulangère de mon quartier »

Pleigneur est condamné au bagne à Cayenne où il devient infirmier ; il sera libéré au bout de 20 ans mais avec interdiction de quitter la Guyane. Le célèbre journaliste Albert Londres l’y rencontrera, une truelle à la main.

Le procès de Leca, en octobre 1902, passionne moins la presse et la société parisienne. Leca est condamné à 8 ans de bagne ; il s’évade au bout de 5 ans mais finit abattu par des chercheurs d’or.

Quant à Casque d’Or, elle a été un temps la coqueluche de Paris ; au procès de Leca, elle apparaît déjà moins fringante qu’à celui de Manda, l’embonpoint la guette ; puis elle disparaît.

Lors de la sortie du film de Jacques Becker, un certain monsieur Nardin veut attaquer ses auteurs en diffamation. C’est le mari d’Amélie, alias Casque d’or. On apprend alors qu’elle est morte le 16 avril 1933 et enterrée au cimetière de Bagnolet.

Pour en savoir plus :

Les publications de Michelle Perrot

La Belle Epoque (collection « Roman vrai de la IIIe République », Livre de Poche)

https://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2007-1-page-71.htm#

Régis Pierret, Les Apaches, 1900-1914, premier acte de violence des jeunes en milieu urbain, 2003, Débats Jeunesses

P. Kahn, La psychologie de l’enfant traduit en justice, Paris, 1912