37 : 1888 – Le « Palais de la Nouveauté » devient les « Grands Magasins Dufayel »

26, rue de Clignancourt

En 1856, Jacques François Crespin (1824-1888), fils de cultivateurs normands et d’abord imprimeur, installe un atelier de photographie utilisant la technique du daguerréotype et pratique le crédit à la consommation pour les vendre. Le succès est tel qu’il étend son activité à d’autres articles et fonde, la même année, le Palais de la nouveauté.

Mais, alors que le Bon Marché s’installe près du faubourg Saint-Germain et, plus tard, le Printemps sur les Grands boulevards, Crespin a l’idée originale d’installer son grand magasin au cœur de la Goutte d’Or, l’un des quartiers les plus populaires qui ne sera annexé à Paris que quatre ans plus tard – et si bien décrit par Zola dans l’Assommoir.

Ce grand magasin, à ses débuts, est grossiste en biens d’ameublement.

En 1888, Crespin meurt en Algérie.

Tombe de Crespin au Père-Lachaise

La direction de l’établissement est reprise par un de ses employés, Georges Dufayel (1855-1916) ; lui aussi est fils de paysans normands, entré dans la maison Crespin après la Commune.

Il décide d’abandonner l’activité de grossiste et de s’orienter vers les classes populaires du quartier et au-delà. Pour attirer cette clientèle, il peaufine le système développé par son prédécesseur : le crédit par bons d'achat : le client – l’abonné - achète un bon d'une valeur de cinq fois la somme versée et s'en sert pour faire ses achats. Il rembourse la différence ensuite selon des modalités fixées à l'avance, les « bons Crespin ». Le pari est gagné, la vente à crédit d'articles d'ameublement et d'équipement de la maison explose.

En 1890, le Palais de la Nouveauté devient les Grands Magasins Dufayel.

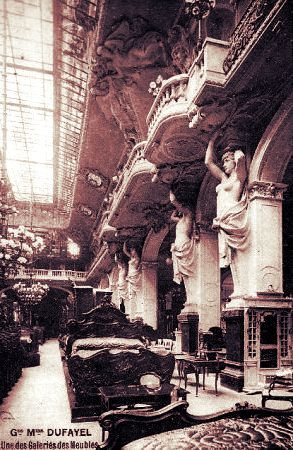

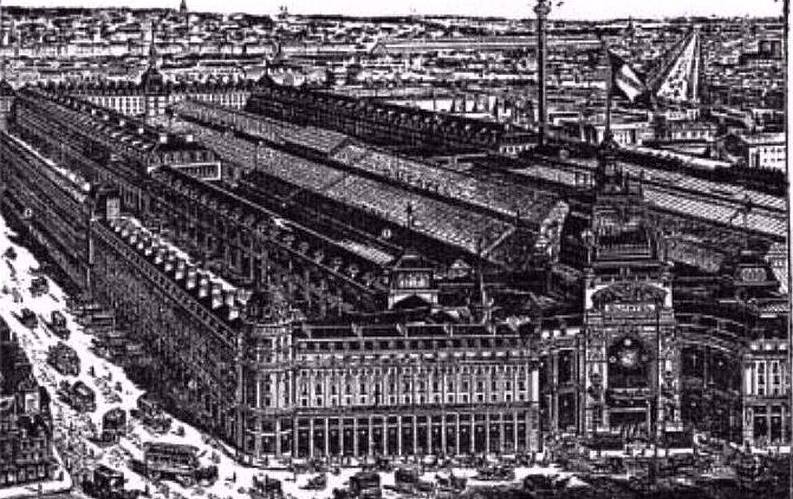

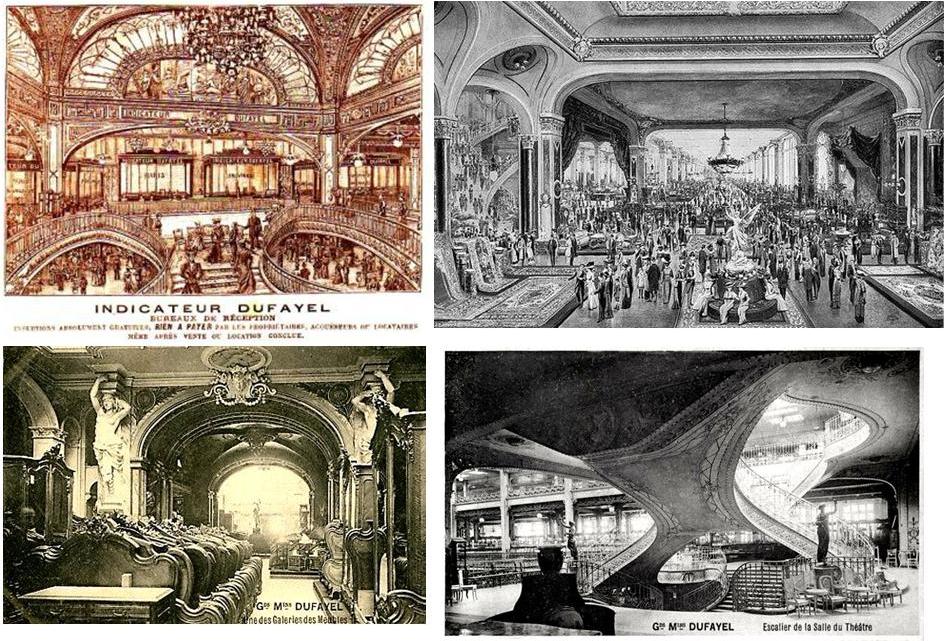

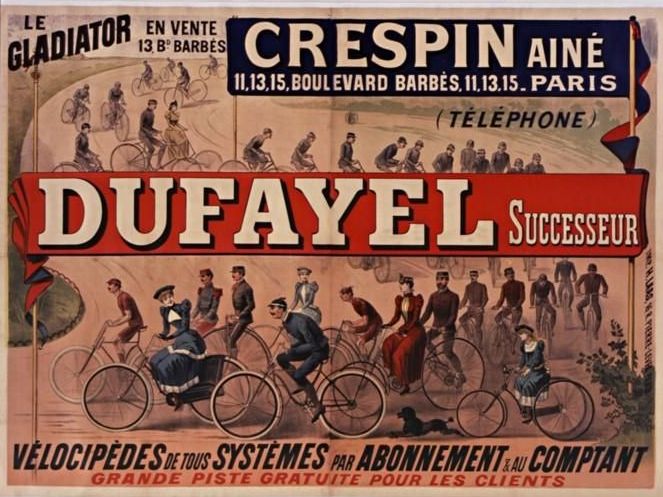

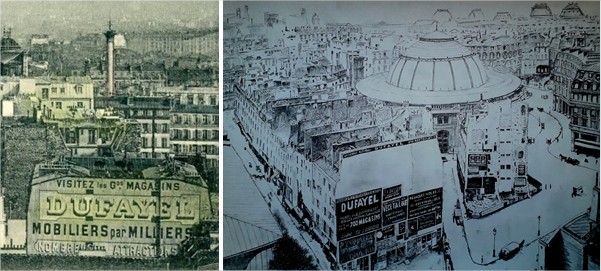

Le bâtiment prend une nouvelle dimension : le magasin s’étend sur une surface de plus d'un hectare, délimité par le boulevard Barbès, les rue de Clignancourt, Christiani et Sofia. Il comporte maintenant un hall de concert, une piste cyclable et un jardin d'hiver.

Côté rue de Clignancourt, l’entrée monumentale est ornée en 1895 d’un haut-relief, œuvre de Jules Dalou, « le Progrès entraînant dans sa course le Commerce et l’Industrie », et de sculptures de Falguière. L’entrée est surmontée d’un dôme culminant à 55 m avec un phare éclairant Paris !

Et ce n’est pas tout : « Dans l’immeuble se trouvaient 200 statues, 180 tableaux, colonnes, panneaux décoratifs, formes en bronze tenant des candélabres, faïences et verrerie peintes, et grands escaliers ; un théâtre avec des rideaux de soie, guirlandes en blanc et en or, et des miroirs immenses permettait d’accueillir 3 000 personnes. »

Pour faciliter les livraisons, outre des écuries, les différents espaces sont reliés par des voies ferrées en tunnels.

Les Grands Magasins Dufayel sont alors considérés comme les plus grands du monde !

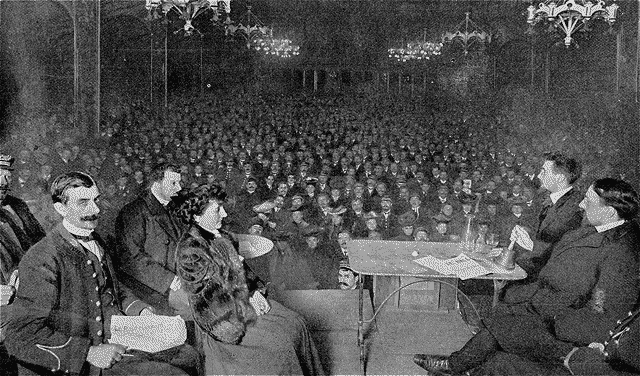

Pour donner vie à ce vaste ensemble, Dufayel organise des conférences, des réunions scientifiques, des spectacles dont des projections de cinématographes ; la clientèle afflue.

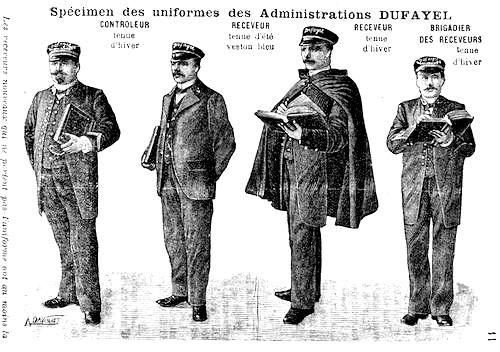

Le personnel et les clients

A son zénith, l’établissement compte 15.000 employés !

Il semble que Georges Dufayel n’apporte pas la même attention aux conditions de travail de ses employés que Boucicaut au Bon Marché. Les journées de travail sont longues, les employés en retard soumis à l’amende. Les protestations aboutissent à une grève en décembre 1905, sans résultats.

Pourtant, dans son testament, il n'oublie pas ses employés ; tous ont un legs, à l’exception de ceux qui ont fait grève en 1905 …

Dufayel et Crespin sont considérés comme les inventeurs du crédit à la consommation. Les classes populaires ont le sentiment de faire des achats à bon marché, « le magasin invitait les ouvriers à appréhender les achats comme une activité sociale, comme la bourgeoisie le faisait dans les grands magasins luxueux de Paris ».

Les bons permettent aux clients d'acheter moyennant 20 pour cent à l'achat, puis d'échelonner le solde. Un collecteur passe chaque semaine au domicile des emprunteurs pour percevoir le remboursement. Dufayel prend, au passage, une commission de 18 % sur chaque vente.

Le crédit peut bercer d’illusions ; ce négoce demande de la surveillance : « 800 agents enquêtaient sur la solvabilité des clients par divers moyens, n'hésitant pas à soudoyer les concierges pour une information. »

Dufayel ne s’arrête pas là, serait-il aussi l’inventeur du marketing ? « La société utilisait les informations acquises par ces agents pour orienter l’entreprise dans de nouvelles directions commerciales. Dufayel était une des premières agences de publicité à réaliser des sondages et compiler des listes de diffusion. »

En 1904, la société compte 3,5 millions de clients !

Mais après la mort de son patron, le grand magasin connaît le déclin, il ferme ses portes en 1930.

Les publicités Dufayel

Georges Dufayel progressivement diversifie ses activités. Ayant été son propre banquier, il devient celui d’autres commerçants ; il développe également une activité d’assureur.

Mais c’est son activité de publicitaire qui a, sans conteste, laissé le plus de traces dans l’imaginaire. Il suffit de voir la multitude de photographies et cartes postales où apparaît une affiche de l'Affichage national Dufayel ! Ainsi que les colonnes Dufayel, elles aussi parisiennes, dont la partie inférieure servait de boîte aux lettres, et la partie supérieure d'affichage publicitaire éclairé.

La rue de Seine en 1910

Colonne Dufayel

Quelques mots sur l’homme

Un fils de paysans snobé par la bonne société, d’autant plus qu’il affiche volontiers ses goûts de nouveau riche. Il se doit d’être un important collectionneur d’art.

Il achète, sur les Champs-Élysées, l’hôtel de la duchesse d'Uzès, le fait raser pour le remplacer par « une des maisons les plus chères et ostentatoires au monde ». Pour la galerie seulement, car il préfère s’installer dans une maison plus simple, dans la cour.

A Sainte-Adresse, près du Havre, il crée la station balnéaire avec des villas similaires à celles de Nice, ainsi qu’une promenade, qui lui valent le surnom de « Nice-Havrais ».

Les Grands Magasins sont nés à Paris

Au XVIIe siècle, aux côtés des vieillottes échoppes médiévales, naissent des merceries à la fois quincaillerie et parfumerie, et une autre profession, les « marchandes de frivolités ».

A la fin du XVIIIe siècle fleurissent les « magasins de nouveautés », prototypes du magasin moderne où un soin particulier est apporté à la présentation (vitrine, miroirs, éclairage) pour attitrer la clientèle plus particulièrement féminine. Ces établissements se concentrent dans des rues-galeries des quartiers de la bourgeoisie, puissance économique montante ; et dans les tout nouveaux passages couverts qui vont se multiplier, tels que celui de Vero-Dodat, à l’architecture soignée, propices à la chalandise à l’opposé des rues souvent boueuses, encombrées et sujettes aux intempéries.

Quelques exemples : le Bazar européen, passage Jouffroy ; le magasin de soieries d’extrême-orient, les Deux Magots, devenu le fameux café du même nom ; Au Diable amoureux, rue des Dames, la bien nommée, ou encore le Petit Saint-Thomas, où débute un certain Aristide Boucicaut. Balzac décrit parfaitement ce monde boutiquier dans César Biroteau.

La donne change avec le Second Empire ; le Paris de l’Ancien Régime est percé de larges avenues et boulevards pavés, plantés d’arbres, équipés de bancs sur des trottoirs où la circulation piétonne est protégée du flot des voitures.

Des établissements d’une autre dimension apparaissent, les grands magasins.

Il y a des pionniers, tels le Tapis Rouge, qui ouvre en 1784 au 67, Faubourg-Saint-Martin : il s’étend sur plusieurs immeubles et sur trois étages, éclairés par dix immenses verrières. Les gérants misent sur un large assortiment de marchandises venues de France et d’Europe.

En 1829, Aux Trois-Quartiers propose une surface commerciale de 27 000 m2 sur le boulevard de la Madeleine.

Le véritable créateur du concept est cependant Aristide Boucicaut :

1852 : Au Bon Marché

Le Bon Marché en 1863

On trouve à son emplacement, en 1852, un magasin de bonneterie à l'enseigne Au Bon Marché, exploité par Videau qui vient de prendre pour associé son ami, Aristide Boucicault, âgé de 42 ans, chef de comptoir dans un autre magasin.

Lorsqu’il prend seul les commandes, il édicte quelques règles fondatrices :

- L’entrée libre

- Les stands tenus par de jeunes femmes

- Le prix fixe et affiché ; la pratique était, jusque là, le marchandage et le prix « à la tête du client »

- La reprise des marchandises

- La vente en quantité et à petit bénéfice

- Et, pour la première fois, les clientes et clients peuvent toucher la marchandise en libre accès sur les étals.

Il lance aussi les ateliers de confection et les voitures de livraison.

Soucieux du bien-être des employés, gage de bonne productivité, il supprime les pénalités, institue le repos du dimanche et la participation aux bénéfices. Il aura jusqu’à 2.500 employés.

Les vieilles maisons longeant la rue sont remplacées en 1869 par un nouveau magasin, dont la charpente métallique est l’œuvre de Gustave Eiffel. Le succès est tel qu’on y vient du monde entier, tout du moins ceux qui le peuvent !

Petite anecdote : Boucicault présentait une bosse sur le front gauche, la fameuse « Bosse du commerce »

Le Bon Marché vers 1895 et Aristide Boucicaut

Les autres Grands Magasins

Boucicaut et sa méthode font rapidement des émules, à la faveur du développement de la classe bourgeoise. Le vêtement féminin et, plus généralement, les produits textiles, sont à l’origine de la naissance des grands magasins. Le grand magasin est un espace de liberté pour la femme bourgeoise dont la vie sociale ne dépasse pas le milieu familial.

La rivalité est forte pour attirer la clientèle : vastes surfaces, comptoirs multiples, renouvellement de l’offre.

L’aménagement est conçu comme une mise en scène théâtrale : escaliers de palais, luxe tapageur à l’inspiration Art nouveau ou éclectique, nécessité de se situer à l’avant-garde des dernières nouveautés technologiques : électricité, ascenseurs, escaliers roulants. Les « cathédrales du commerce » selon Emile Zola.

La révolution industrielle, avec la mécanisation et la production en série, en particulier dans l'industrie textile, favorise une offre abondante, toujours plus diversifiée, une accélération du cycle de la mode. Aiguillonnée par la réclame et les livraisons à domicile, la consommation se démocratise.

1855 : Les Grands Magasins du Louvre, par Alfred Chauchard.

1856 : À la Belle Jardinière.

1856 : Le Bazar de l'Hôtel de Ville, par Xavier Ruel, ancien colporteur. Après qu’il avait maîtrisé les chevaux emballés de la voiture où se trouvait l’impératrice Eugénie, le magasin a pu porter le nom de « Bazar Napoléon » !

1865 : Les Grands magasins du Printemps, par Jules Jaluzot, ex-chef de comptoir au Bon Marché. C’est le premier magasin électrifié, événement à l’époque. Autre bonne idée, il s’installe à proximité d’une gare. Enfin, une innovation qui va faire date : les soldes, faites à grand renfort de réclame alors que, jusqu’alors, la liquidation des invendus se faisait dans la discrétion.

1865 : La Samaritaine, par Ernest Cognacq et Louise Jay.

1867 : Les Magasins Réunis, place de la République, à l’époque place du prince Eugène

1869 : Les Grands Magasins de la Paix, rue du 4 septembre.

1895 : Les Galeries Lafayette, par Théophile Bader et Alphonse Kahn, ex vendeurs dans des grands magasins, qui ciblent une clientèle amatrice de produits de luxe..

1897 : À Réaumur, encore visible à l’angle de la rue Saint-Denis, qui diffusait avant l'heure du « prêt-à-porter » et pratiquait la vente par correspondance, grâce à des catalogues. Les magasins ont fermé en 1960.

Quelques autres : Le Grand Bazar de la rue de Rennes, le Palais de la Nouveauté, le Petit Saint-Antoine, Faubourg-Poissonnière, Au Gagne-Petit, avenue de l'Opéra.

Les articles de Paris qui faisaient rêver alors jusqu’au fin fond du far west !

Si Harrod’s, à Londres, a ouvert ses portes en 1834 (en tant qu’épicerie en gros), Macy's à New York, n’a ouvert qu’en 1858, et Woolworth 20 ans plus tard.

Chez Dufayel, on trouve tout, y compris des scaphandres !