24 : 26 janvier 1855 - La mort de Gérard de Nerval

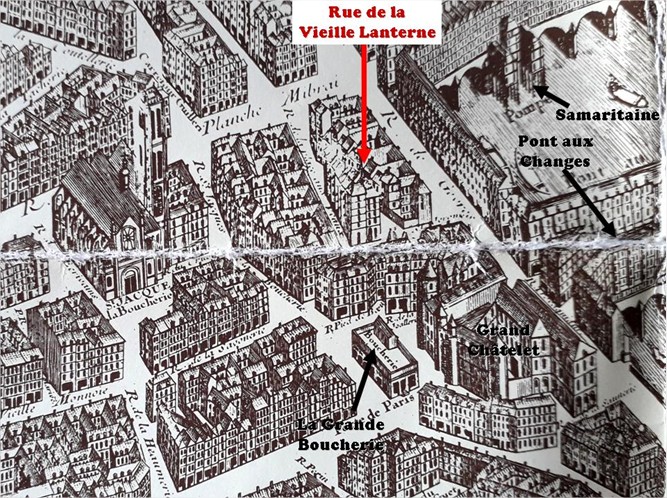

Rue de la Vieille Lanterne

Aaujourd’hui disparue, à l’emplacement de la scène du théâtre de la Ville (ex Sarah Bernhardt)

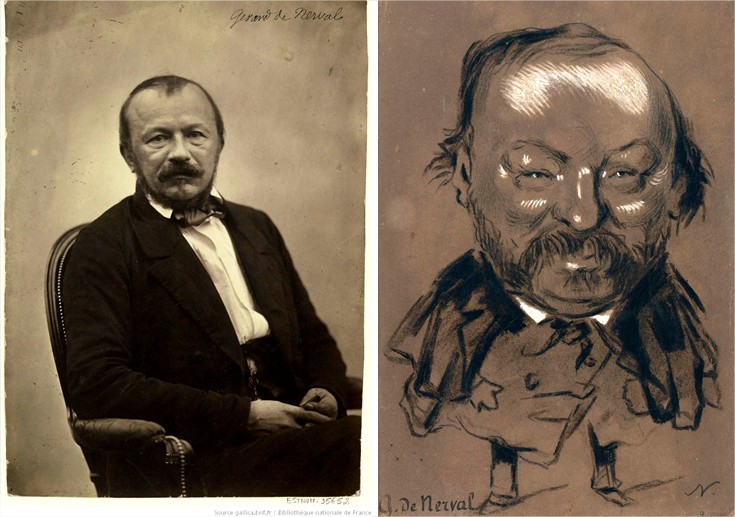

Nerval photographié par Nadar quelques mois avant sa mort et caricaturé par le même

(gallica.bnf.fr)

Jeunesse

Gérard Labrunie est né à Paris, 168, rue Saint-Martin, fils d'un médecin militaire, et de Marie-Antoinette Laurent, fille d'un marchand linger. Il est baptisé dans l’église Saint-Merri, c’est-à-dire à proximité de la rue de la Vieille Lanterne qui lui sera funeste 43 ans plus tard.

Sa mère meurt en 1810 en Silésie où elle accompagnait son mari ; Gérard est élevé par son grand-oncle maternel. A la chute de l’Empire en 1814, son père retrouve la vie civile et s'installe avec son fils au 72, rue Saint-Martin.

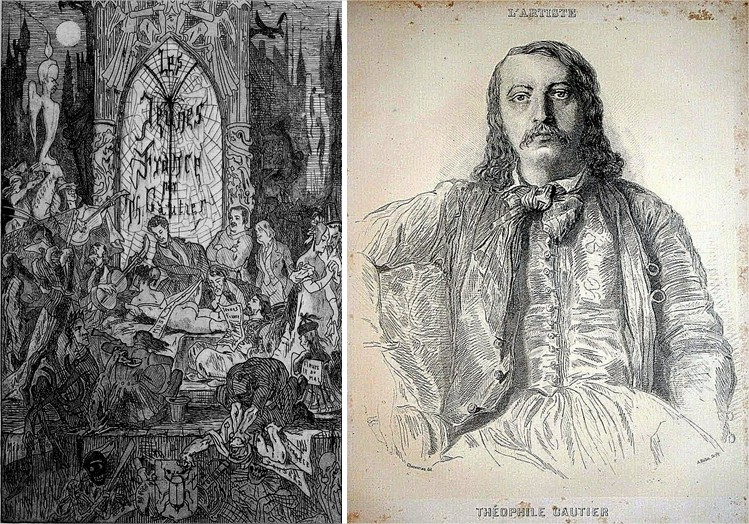

Il fréquente le collège Charlemagne à 14 ans, avec Théophile Gautier qui restera un compagnon tout au long de sa vie ; Gérard compose son premier recueil l’année suivante.

Débuts d’homme de lettres

A 18 ans, il se lance dans la satire à la suite du scandale de l'Académie française qui a préféré l’obscur Charles Brifaut à Lamartine. L’année suivante, sa traduction du Faust de Goethe est publiée, "je ne me suis jamais si bien compris qu'en vous lisant" lui écrira l’auteur ; Berlioz s’inspirera de cette traduction des années plus tard pour sa Damnation de Faust.

Acteur de la « révolution romantique », il participe à la claque de soutien à Hernani en février 1830, aux côtés de Gautier et Dumas ; il entre dans le Cénacle, réuni par Sainte-Beuve autour de Victor Hugo à partir de 1825, véritable ciment du mouvement romantique, avec Gautier, Lamartine, Charles Nodier, Alexandre Dumas ou Vigny. La fréquentation de hugo l’incite à l’écriture de pièces de théâtre, avec plus ou moins de succès.

En juillet de cette même année 1830, il n’est que le témoin passif de la révolution des Trois Glorieuses (cf. 4), qui lui inspire cependant un poème, Le peuple, son nom, sa gloire, sa force, sa voix, sa vertu, son repos. Gérard n’est pas un activiste politique, sinon à travers quelques pamphlets, tel que Allez-vous-en vieux mandataires, par le Père Gérard, patriote de 1789, ancien décoré de la prise de la Bastille !

Petit Cénacle et Jeune France

Médaillon de Gérard Labrunie à 23 ans par Jehan du Seigneur

En marge du Cénacle, se forme un autre groupe, le Petit Cénacle regroupant écrivains, peintres, graveurs, sculpteurs, architectes. Ils se réunissent rue de Vaugirard, dans l’atelier du sculpteur Jehan du Seigneur. Gérard Labrunie est de la partie, ainsi que l’écrivain Petrus Borel. Leur trait d’union selon Baudelaire, un « esprit à la fois littéraire et républicain […] une haine aristocratique sans limites, sans restriction, sans pitié, contre les rois et contre la bourgeoisie, et d’une sympathie générale pour tout ce qui en art représentait l’excès dans la couleur et dans la forme ». Pour Pétrus Borel, c’était la « camaraderie du Bousingo », synonyme de chahut, tapage. A ce groupe, qui ne dure pas plus d’un an, succède la « Bohême du Doyenné », dans un quartier du Vieux Paris entre Louvre et Tuileries qu’Haussmann fera disparaître ; Auguste Renoir y passera une partie de son enfance et Balzac y situe le logement de la Cousine Bette.

Gérard (qui n’est pas encore de Nerval) y partage un logement avec le peintre Rogier et Arsène Houssaye, 3 impasse du Doyenné (près de l’actuelle place du Carrousel) ; Gautier résidant à proximité, le quartier devient le fief de la Bohême romantique.

Toujours avec Petrus Borel, Nerval intègre un nouveau groupe, les Jeune France, autre bande de chahuteurs et de farceurs, ce qui leur vaut quelques séjours à la prison de Sainte-Pélagie

(cf. 10).

Frontispice des Jeunes France de Théophile Gautier et l’auteur au temps de la Bohême

Dans le même registre, il est membre de deux goguettes, la goguette des Joyeux et la goguette des Bergers de Syracuse (cf. plus bas).

L’attirance du paranormal

Comme beaucoup de ses contemporains, Hugo, Dumas ou Balzac par exemple, il est attiré par les phénomènes échappant au rationnel, romantisme oblige et en adéquation parfaite avec l’état d’esprit du poète. Esotérisme, symbolisme, métempsycose, etc. Alors qu’on l'accuse d’être impie, il s'exclame : « Moi, pas de religion ? J’en ai dix-sept… au moins. »

Il écrit une pièce, Nicolas Flamel, l’homme qui aurait trouvé le secret de la pierre philosophale, la transformation du plomb en or, « le romantisme invente l'image d'une science alchimique maudite, incomprise, héroïque et persécutée ». De même, Giuseppe Balsamo, alias le comte de Cagliostro, voyant, guérisseur, créateur d’un élixir de jouvence et dont la salle d’attente ne désemplit pas (avant d’être expulsé en 1786), est un des personnages des Illuminés.

1836, Gérard Labrunie signe ses œuvres sous le nom de Gérard de Nerval, du nom du clos de Nerval, cultivé par son grand-père maternel.

Jenny Colon et les premiers signes de dérèglement

En octobre 1837, a lieu la première de Piquillo à l’Opéra-comique, opéra mineur dont le livret est de Dumas. Bien que non crédité, Nerval a collaboré à l’écriture. C’est à cette occasion que le poète fait la connaissance de l’actrice et chanteuse lyrique Jenny Colon qui y tient le premier rôle. Naît alors chez Gérard un amour qui ne sera jamais partagé par l’actrice, une tentative de conquête où il a un rival, le financier William Hope. Jenny s’était déjà mariée en Angleterre ; c’est son deuxième mariage en 1838, non pas avec le financier mais avec un flûtiste, qui va provoquer les premiers ébranlements du psychisme du poète ; cette passion malheureuse va déclencher « l’épanchement du songe dans la vie réelle » selon ses propres mots, Jenny devient une vision persistante qui lui inspirera quelques uns de ses plus beaux textes dans Aurélia ou le Rêve et la Vie, en 1855, peu de temps avant sa mort. Jenny, née la même année que Nerval, 1808, meurt à la fleur de l’âge, 34 ans.

Jenny Colon et Marie Pleyel

Aurélia a une autre inspiratrice, la pianiste virtuose Marie Pleyel, dont il s’éprend en 1840.

1841, le premier internement

Une anecdote célèbre, on aurait surpris Nerval se promenant avec un homard vivant tenu en laisse par un ruban bleu dans les jardins du Palais Royal : « En quoi un homard est-il plus ridicule qu’un chien, qu’un chat, qu’une gazelle, qu’un lion ou toute autre bête dont on se fait suivre ? J’ai le goût des homards, qui sont tranquilles, sérieux, savent les secrets de la mer, n’aboient pas… »

Accès de folie ou canular ?

23 février 1841, Nerval est victime de sa première crise grave, il est soigné dans la « maison de correction Sainte-Colombe », rue de Picpus. Après une seconde crise, le 21 mars, il est admis dans la clinique du docteur Blanche, à Montmartre, 113, rue Traînée, aujourd’hui 22, rue Norvins (cf. 18). Il y reste interné jusqu’en novembre. Au bas d'un portrait photographique de lui, Gérard de Nerval écrit : « Je suis l'autre. »

Esprit Blanche, en mars 1841, pose le diagnostic de manie aiguë, probablement curable (qui devient incurable en juin).

Esprit Blanche l'autorise à s’installer dans les meubles et les objets du logement de l'impasse du Doyenné. « Je me suis plu pendant quelques jours à ranger tout cela, à créer dans la mansarde étroite un ensemble bizarre qui tient du palais et de la chaumière, et qui résume assez bien mon existence errante. »

Si Esprit Blanche est adepte du « traitement moral » des malades, il pratique aussi des méthodes plus coercitives, écoute et répression, encouragements et intimidations, conformément à ses maîtres Pinel et Esquirol : en particulier, l’hydrothérapie, les douches et les bains, « la douche comme moyen de répression pour faire retomber les fureurs, les bains d'immersion et d'affusion, la glace appliquée sur la tête tandis que les pieds sont plongés dans l'eau très chaude. »

Musée du Carnavalet

Avant le deuxième internement

Long voyage en 1842-43 (Malte, Alexandrie, le Caire, la Syrie, Beyrouth, Constantinople, Chypre, Rhodes, Smyrne et Naples), puis la Belgique et les Pays-Bas avec Arsène Houssaye. En 1845, il remplace Théophile Gautier, alors en Algérie, dans La Presse.

Sa production ne faiblit pas : reportages et impressions de voyages, nouvelles, livrets d’opéra, et traductions des poèmes de son ami Heinrich Heine.

1853-1854, deuxième internement

Hallucinations, délires et violence

Gérard de Nerval note que les premiers symptômes apparaissent au printemps 1853, alors qu’il rédige Sylvie. « je composai une de mes meilleurs nouvelles. […]Les corrections m'agitèrent beaucoup. Peu de jours après l'avoir publiée, je me sentis pris d'une insomnie persistante. J'allais me promener toute la nuit sur la colline de Montmartre et y voir le lever du soleil. […] A une certaine heure, entendant sonner l'horloge de Saint-Eustache, je me pris à penser aux luttes des Bourguignons et des Armagnacs, et je croyais voir s'élever autour de moi les fantômes des combattants de cette époque. Je me pris de querelle avec un facteur qui portait sur la poitrine une plaque d'argent, et que je disais être le duc Jean de Bourgogne. »

Les errances folles continuent : en sortant du Jardin des Plantes où les gigantesques squelettes fossiles lui font penser au déluge, il est pris sous une averse, il croit voir « l’inondation universelle ». Plus tard, allongé sur le lit d’un ami, une déesse lui apparaît : "Je suis la même que Marie, la même que ta mère, la même aussi que sous toutes les formes tu as toujours aimée. A chacune de tes épreuves, j'ai quitté l'un des masques dont je voile mes traits, et bientôt tu me verras telle que je suis..." Un verger délicieux sortait des nuages derrière elle, une lumière douce et pénétrante éclairait ce paradis, etc. Au Palais-Royal, galerie de Foy, il consulte sa mémoire qu’il croit être celle de Napoléon.

Ces délires parfois paranoïaques conduisent ses amis à l’emmener à l'hospice de la Charité où il s’aperçoit, le lendemain matin, qu’on l’a attaché. « Je parvins à me débarrasser de la camisole de force, et, vers le matin, je me promenai dans les salles. L'idée que j'étais devenu semblable à un dieu et que j'avais le pouvoir de guérir me fit imposer les mains à quelques malades ».

Passy

Gérard est admis à nouveau dans la clinique du docteur Blanche, qui a déménagé à Passy, dans l’ancien hôtel de la princesse de Lamballe, où Emile Blanche prend bientôt la succession de son père, Esprit (cf. 18).

Les visions sont toujours présentes : « Une nuit, je parlais et chantais dans une sorte d'extase. Un des servants de la maison vint me chercher dans ma cellule et me fit descendre à une chambre du rez-de-chaussée, où il m'enferma. [...] Un paysage éclairé par la lune m'apparaissait au travers des treillages de la porte. [...] Je crus alors me trouver au milieu d'un vaste charnier où l'histoire universelle était écrite en traits de sang. [...]Je fus enfin arraché à cette sombre contemplation. La figure bonne et compatissante de mon excellent médecin me rendit au monde des vivants. »

Emile Blanche est acquis aux principes de son père, « traitement moral » et répression. Il fait aussi preuve d’innovation, par exemple inciter Nerval à éprouver de l’empathie à un jeune soldat revenu d’Algérie, qui oscille entre la vie et la mort.

Pour le poète, Emile Blanche est un ami et une figure paternelle, mais il se plaint parfois de son autoritarisme : le docteur en est à lui donner le droit de se rendre à la Bibliothèque impériale, et l'autorisation de publier, ne serait-ce que pour payer les 30.000 francs de pension annuelle à la clinique (le revenu annuel d’une famille ouvrière de cinq personnes est de 200 francs). Il a ce curieux commentaire : Je conviens officiellement que j'ai été malade. Je ne puis convenir que j'ai été fou ou même halluciné. [...] J'ai trop souffert de quelques remèdes auxquels je n'ai pu me soustraire pour ne pas approuver le système de notre ami Emile, qui n'a employé que les bains et deux ou trois purgations contre le mal dont j'ai été frappé, mais qui m'a traité moralement et guéri.

Les relations entre le patient et son médecin se dégradent à plusieurs reprises atteignant parfois une grande violence. Le 9 octobre 1854, à la demande de Nerval, Jules Janin et maître Godefroy prient le docteur Blanche de bien vouloir autoriser la sortie du poète. Le docteur Blanche ne pouvant parvenir à guérir un patient qui ne songeait plus qu’à lui échapper, c’est à regret qu’il doit laisser sortir le poète qui est persuadé d'être guéri. Le docteur ne donne son autorisation que s’il a l’assurance que Nerval aura un logement. Seule de la famille Labrunie, la tante de Gérard, accepte de le recevoir chez elle.

Le 2 novembre, Nerval informe son père qu'il n’a plus de soucis pécuniaires, il « liquide » le docteur Blanche. Le 7, il se plaint auprès du docteur de se voir « repoussé, comme ami et commensal, de la société de vos parents et amis résidant à Passy ».

La rue de la Vieille Lanterne et la grille à droite

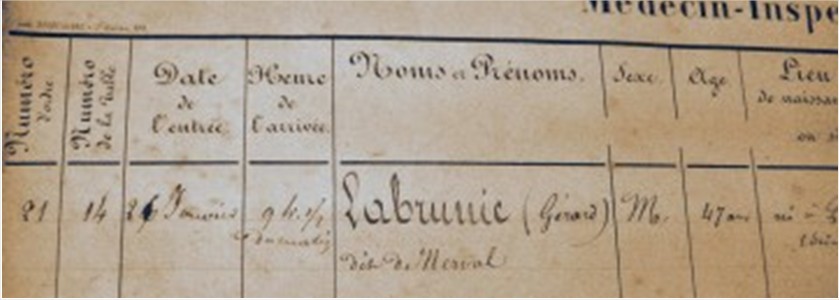

29 janvier, le commissaire Blanchet confirme que le sieur Labrunie (Gérard) est décédé à la suite d'un suicide par strangulation. Le corps est déposé à la Morgue.

Musée de la préfecture de police

"Arrivée du corps à 9 heures et demie du matin de Labrunie Gérard dit Nerval, demeurant 13 rue des Bons-Enfants; vêtements et objets : un habit noir, deux chemises en calicot, deux gilets de flanelle, un pantalon en drap gris vert, des souliers vernis, des chaussettes en coton roux, des guêtres de drap gris, un col noir en soie, un chapeau noir, un mouchoir blanc. Genre de mort, suspension…"

Procès-verbal du commissariat de police de Saint-Merri :

"Ce matin, à sept heures et demie (26 janvier 1855) le dénommé a été trouvé pendu aux barreaux de la boutique d'un serrurier (Boudet) rue de la Vieille Lanterne, déclaration de Laurent, sergent de ville du quatrième arrondissement; l'individu était déjà mort, transporté au poste de l'Hôtel de Ville, secouru par deux médecins, mais en vain. Il, s'est pendu avec un ruban de fil, son corps était attaché aux barreaux avec le lien, aucune trace de violence sur le cadavre"

Maître Godefroy, agent général de la Société des gens de lettres, au préfet de police : « par suite du refus de sa famille de s'occuper de son inhumation, je vous prie de vouloir bien m'autoriser à lui faire faire un convoi par les pompes funèbres qui le prendront à ladite Morgue pour le transporter au cimetière de l'Est (le Père-Lachaise). » Le préfet de Police donne l'autorisation de remettre la dépouille à Balard, délégué de la Société des Gens de Lettres.

30 janvier, obsèques à Notre-Dame (malgré le suicide présumé) ; inhumation dans l'après-midi au Père-Lachaise.

L'Etat assume finalement les frais, Théophile Gautier, Arsène Houssaye et d’autres amis de Nerval décident d'élever une stèle à la mémoire du poète disparu.

Suicide ou meurtre ?

Nerval était un habitué des déambulations nocturnes, en tous lieux, y compris les plus mal famés. Arsène Houssaye et quelques autres émettent l’hypothèse d’un assassinat par des rôdeurs. Nadar et Théophile Gautier penchent pour le suicide.

Un détail reste curieux : il est retrouvé avec son bolivar sur la tête ; celui-ci aurait normalement dû tomber du fait des soubresauts du pendu.

Commentaires

Nuit d’Octobre, Sylvie, les Filles du feu, Aurélia : les chefs d’œuvre de Gérard de Nerval sont écrits en 1853 et 1854, pendant la période de ses plus grands troubles psychiques mais qui ont enrichi de façon « hallucinante » son imaginaire.

« Nerval possède à merveille l'esprit dont nous nous réclamons », André Breton, premier Manifeste du Surréalisme.

« Nerval fut toute sa vie un compagnon littéraire (positif), qui mourut avant de devenir cette odieuse chose fausse qu’est le camarade. » Barbey d’Aurevilly

De nos jours, les troubles de Nerval seraient qualifiés de psychose maniaco-dépressive sans doute aggravée par la schizophrénie.

Les goguettes

Les goguettes ont un énorme succès au XIXème siècle ; elles se comptent par milliers. Ce sont des sociétés chantantes dont les membres se réunissent, le plus souvent dans les cabarets et les guinguettes des barrières pour boire et chanter. Celui qui veut « pousser son cri » s’inscrit sur une liste. Le répertoire : des chansons coquines, des gaudrioles, des chansons connues pastichées ou encore des chansons à Mots donnés, créées à partir d'un mot tiré au sort. Bien que condamné par la bourgeoisie conservatrice, le phénomène touche toutes les classes sociales (même si la plupart des goguettiers sont des gens du peuple) ; citons Thiers, Jean-Baptiste Clément, Corvisart, Martignac (futur ministre de l'Intérieur), Baudelaire, Manet, Jules Vallès, Théodore de Banville, Champfleury, Jules Jeannin, Courbet ou Henry Murger. Aristide Bruant y fera ses débuts.

Même si la chanson politique reste minoritaire, la police surveille. Peu de chansons goguettières sont passées à la postérité ; citons tout de même Fanfan la Tulipe, J'irai revoir ma Normandie, Dansons la Capucine (J.B. Clément) et l’Internationale d’Eugène Pottier. Enfin, quelques noms de goguettes : les Nourrissons de Bacchus, le Poulet Sauté, les Gnoufs-Gnoufs, les Epicuriens, les Boyaux Rigouillards de Plaisance, les Cascadeurs de Ménilmuche.

La Goguette des Joyeux à Belleville par Daumier

La rue de la Vieille Lanterne et le quartier en 1855

Un quartier particulièrement sordide dont il ne reste rien ; les grands travaux du préfet Haussmann bouleversant totalement les lieux commenceront quelques année après la mort de Nerval.

Il y a d’abord le souvenir du Grand Châtelet, lourd et sombre château qui abritait les services de police avec geôle, morgue, etc. heureusement détruit au début du siècle, remplacé par une première place du même nom.

Derrière cette place, un autre souvenir, la Grande Boucherie, ses écorcheurs et son cortège d’odeurs d’abattage, sang caillé, excréments.

Les sinistres activités ont disparu mais il restait le décor, un entrelacs de rues médiévales, étroites et sombres, aux façades lépreuses et aux noms évocateurs : la Triperie, la Pierre-à-Poisson, la Vielle Tannerie, le Merderet ou l’Ecorcherie...

La rue de la Vieille Lanterne a donc disparu mais on peut situer l’emplacement de la grille du pendu au milieu du rideau du théâtre de la Ville (ex Sarah Bernhardt), là où la rue de la Vieille Lanterne croisait la … rue de la Tuerie !

Voici ce qu’en écrit Alexandre Dumas qui, averti par Arsène Houssaye, arrive sur place dans la matinée : « Escalier visqueux, étroit, sinistre, un prolongement de la rue conduit à la boutique d'un serrurier qui a pour enseigne une grosse clé peinte en jaune.(...)dans l'obscurité au fond, vous découvrez une fenêtre cintrée avec des barreaux de fer pareils à ceux qui grillent les fenêtres des prisons. Vous y êtes, c'est à ce croisillon de fer que le lacet était attaché. Un lacet blanc comme ceux dont on fait des cordons de tablier. (...)C'est là, les pieds distants de cette marche de deux pouces à peine que le vendredi 26 janvier 1855 au matin … »

Pour en savoir plus :

Gérard de Nerval, Aurélia ou le Rêve de la Vie (1853)

Laure Murat, La Maison du docteur Blanche, Histoire d'un asile et de ses pensionnaires, de Nerval à Maupassant, JC Lattès

http://www.cercle-d-excellence-psy.org/journal-club/cas-cliniques/celebrites/gerard-de-nerval/

http://www.belcikowski.org/la_dormeuse/nerval_docteurblanche.php