40 - 28 octobre 1943 : Hélène Berr discute avec une femme et ça lui fait mal

---------------------------------------------

Pêle-mêle, aperçus de la vie des Parisiens pendant l’Occupation, clichés, ambiance, petits actes de résistance, personnages…

---------------------------------------------

Hélène Berr, 28 octobre 1943 : Je suis allée à Saint-Denis voir Kléber. En portant les colis, j’ai parlé à une femme du peuple, cela m’a fait si mal car elle ne savait pas. Elle trouvait qu’il y avait beaucoup de juifs à Paris, évidemment, avec cette «étiquette», on les remarque, et elle m’a dit «mais on n’ennuie pas les Français, et puis on ne prend que ceux qui ont fait quelque chose». Le type de rencontre qui fait tant souffrir. Et pourtant, je ne lui en veux pas, elle ne savait pas.

Et puis, «Le peuple est admirable. Il paraît qu’il y avait beaucoup de petites ouvrières qui vivaient avec des israélites. Elles viennent toutes demander à se marier, pour éviter à leur mari la déportation. Et puis, il y a la sympathie des gens dans la rue, dans le métro. Il y a le bon regard des hommes et des femmes, qui vous remplit le cœur d’un sentiment inexprimable. Il y a la conscience d’être supérieur aux brutes qui vous font souffrir, et d’être unis avec les vrais hommes et les vraies femmes. (Hélène Berr)

Chez certains, la conscience passe avant l’obéissance aux ordres : A.D., mère de famille, juive séfarade. «L’agent est venu nous avertir vers onze heures, je me rappelle bien, qu’on allait venir nous chercher dans l’après-midi pour nous amener au camp de Drancy ; … moi, j’étais cachée par la concierge dans un appartement qui avait appartenu à des juifs qui avaient été déportés. Ma petite sœur était venue avec moi. Nous sommes restées deux jours jusqu’à ce qu’un cousin vienne nous chercher».

---------------------------------------------

A propos du triste sort des Juifs, Jean Guéhenno évoque une «une scène de Dostoïevski. J’ai trouvé, dans un riche appartement de la rue de Maubeuge, un vieux Juif. Cela sentait le déménagement et la mort. L’appartement était meublé encore, mais il ne restait plus que les carcasses des meubles du salon, toutes les vitrines étaient vides. Au milieu, une table sur laquelle des cartes étaient étalées, le vieil homme faisait une réussite. Que jouait-il ? Sa propre vie ? Celle de son fils ? (l’un de ses neveux s’est suicidé il y a trois mois). Je lui ais dit tout ce que je savais des siens dans l’autre zone. Il pleurait. Je suis parti en lui offrant mes services. Il a attendu que j’aie descendu un étage. Alors j’ai entendu qu’il verrouillait sa porte. Voilà des semaines qu’il n’ose plus sortir, m’avait-il expliqué. Et sans doute s’est-il remis à sa réussite».

31 janvier 1942 : mon coiffeur était un petit ouvrier juif. Mais il n’a plus le droit de couper les cheveux. C’est la peste ; il lui est interdit d’exercer un métier qui le mette en contact avec le public. La nuit tombée, il s’en va, pour vivre, couper à domicile les cheveux de ses coreligionnaires du quartier.

---------------------------------------------

Pendant ce temps, Ernst Jünger arpentant les rues de Paris :

4 décembre 1941 : Sentiment, surtout sur le chemin du retour, quand les portes dans les vieilles ruelles environnant le Palais-Royal s’ouvraient sur des antres rouges aux lumières voilées, que j’étais en danger. Qui sait ce qui se mijote dans ces cuisines, qui connaît les plans auxquels s’affairent les lémures ? On traverse cette sphère le visage masqué, et, si le brouillard se dissipait, on serait reconnu, pour son malheur, par les êtres qui s’y meuvent.

8 décembre 1941 : Dans la soirée, promenade à travers les rues désertes. La population, à cause des attentats, est consignée dans les maisons dès la fin de l’après-midi. Tout était mort, enveloppé de brouillard ; on entendait seulement dans les maisons les chansons des postes de radio, et les voix d’enfants bavards – comme si l’on passait entre des cages d’oiseaux.[…]

19 juillet 1942 : Après une visite du Père-Lachaise. Retour en ville par des chemins détournés. Le génie de la Bastille avec son flambeau et les tronçons de chaîne brisée dans ses mains éveille en moi, chaque fois que je le vois, l’impression toujours plus vive d’une force extrêmement dangereuse et qui porte loin. Il donne le sentiment à la fois d’une grande rapidité et d’un grand calme. On voit ainsi exalté le génie du progrès, en qui déjà vit le triomphe d’incendies à venir.

L’ambiance des rues par Jean Guéhenno :

7 septembre 1940 : J’ai fait hier les commissions dont on m’avait chargé. Cela a été long et pénible. Rien d’autre que le métro pour aller à tous les coins de Paris. La ville semble morte. La chaussée est presque vide. Rien que des voitures militaires allemandes. Le Français est piéton et cycliste [ ..] Je suis content des Parisiens. Ils croisent les Allemands comme ils croisent les chiens et les chats. Il semble qu’ils ne les voient ni ne les entendent. Je suis allé voir l’oncle de Mosco, comme promis.

4 mai 1941 : Aux Champs-Elysées, la chaussée est vide. Passe seulement de temps en temps une Mercedes aux glaces flamboyantes qui emporte quelques nuques rasées ?

Les Champs-Elysées

3 décembre 1943 : Ce soir, boulevard Saint-Michel, comme la nuit tombait, on a tout à coup entendu La Marseillaise. C’étaient des prisonniers que des voitures de police emportaient vers Fresnes ou la Santé. C’est à peine si quelques personnes sur le trottoir se sont arrêtées à les regarder passer. La nuit pourtant déjà nous protégeait, mais la police noire surveillait. J’espère que les gens serraient au moins leurs poings dans leurs poches.

---------------------------------------------

Faits singuliers relevés par Jean Guéhenno :

16 septembre 1940 : Je sentais que quelque chose était changé dans la maison. Mais je cherchais vainement quoi. Et puis hier, tandis que nous nous promenions dans le Bois de Boulogne, Emilie m’a dit que tous les oiseaux étaient morts. C’était cela. Il paraît que tous les oiseaux sont morts à Paris, quand, à l’approche des Allemands, on a mis le feu aux réservoirs de mazout et d’essence. La fumée noire en se répandant sur la ville et les jardins a tout empoisonné. Ce qui est sûr, c’est que rien ne bouge ni ne chante plus dans les arbres derrière la maison [..] Les oiseaux sont partis ou morts, et cela ajoute à notre tristesse.

14 février 1941 : Que dire de ces cartes postales réglementaires qui sont la seule correspondance autorisée entre les deux zones ? Quel témoignage de l’avilissement que nous subissons. Le texte imprimé à l’avance … […] J’ajoute qu’une carte sur deux n’est pas admise. Une carte de Louisette à son grand-père est revenue ce matin. Elle disait bien que j’étais un peu «fatigué», et cela est permis. Mais elle avait ajouté «comme l’an passé» et cela était interdit. Un coup de crayon bleu lui signalait sa faute.

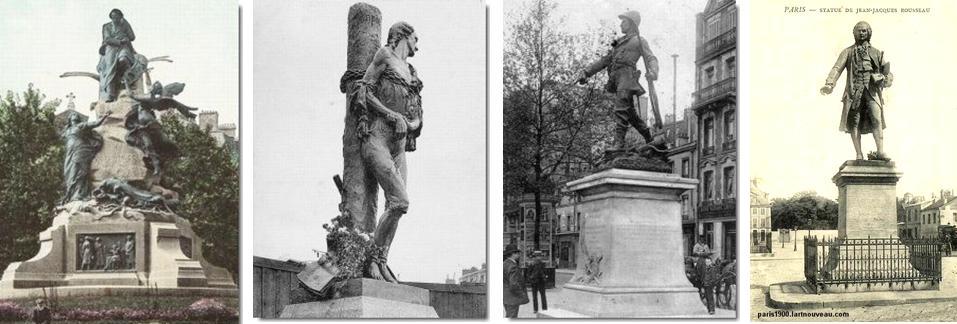

7 janvier 1942 : Une à une les statues de Paris disparaissent, le ballon de la place des Ternes, dont Fargue dit drôlement qu’il ressemble à un vaporisateur, Chappe et son télégraphe, les deux pharmaciens du boulevard Saint-Michel. J’ai vu l’autre jour, place du Panthéon, déboulonner Rousseau. Pauvre «citoyen», tu vas devenir l’âme d’un canon. Il ne reste plus au milieu des places que des socles vides. Il semble que tous ces socles, portaient la même statue, la statue de la liberté.

Victor Hugo, le Chevalier de la Barre, le Sergent Bobillot, J.J. Rousseau

Quelques-unes des statues détruites

10 mai 1944 : C’est le tour des chiens. On annonce la réquisition des tous les chiens ayant plus de 45cm de hauteur du sol à l’épaule. J’ai tout de suite mesuré Malok. Il n’a que 43cm : il ne sera pas déporté. La chance !

---------------------------------------------

Ces petits actes de résistance :

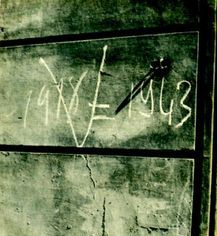

Les «V» de la Victoire fleurissent ; le symbole de la victoire prochaine proposé par un speaker de la BBC : à côté des graffiti à la craie, il y a le «V» en carton qu’on accroche au cinéma, dans le dos d’un Allemand, «V» sur son ticket de métro qu’on sème à la sortie, ou ce même ticket plié en V, ou encore une allumette cassée. La propagande allemande a essayé de s’approprier les V, sans succès.

Jean Guéhenno à propos du 14 juillet 1941 sur les Grands boulevards : que d’ingéniosité pour rassembler de quelque manière les trois couleurs interdites. Les femmes y avaient moins de peine. Quelques-unes semblaient roulées dans les drapeaux. Louisette dans sa robe à petits carreaux blancs et rouges et avec son foulard bleu, descendue de Belleville comme une République. Les hommes avaient moins de moyens. Ils laissaient dépasser de leur poche de veston une de ces boîtes d’allumettes qui sont ornées d’une cocarde tricolore. […] Chacun regardait les souliers bleus, les bas blancs, la robe rouge de l’une. La veste rouge, le sac bleu, les gants blancs de l’autre.

19 août 1941 : L’autorité occupante, par de petites affiches, offrait un million à qui découvrira les auteurs de divers «attentats contre les voies et le matériel roulant». D’autres petites affiches, dès ce matin, promettent mille francs à qui arrachera à Darlan, une étoile, deux mille francs à qui lui en arrachera deux, trois mille francs à qui le tuera.

8 décembre 1941 : Il est 6h30, je regarde tomber le jour. Pas un bruit, pas un souffle. C’est Paris. Derrière les vitres, («Pendant toute la durée du couvre-feu, les fenêtres devront être fermées»), les gens de maison d’en face regardent comme moi la rue vide. Nous nous faisons des signes. Solidarité de prison. Mais tout d’un coup, d’une cour intérieure, vers le bout de la rue éclate une sonnerie de clairon : un titi parisien fait la nique à la servitude.

---------------------------------------------

Deux épisodes bien différents à propos de l’occupant :

Jean Guéhenno, 4 mai 1941 : Sur le lac, au Bois, croisaient de véritables escadres allemandes. On faisait la queue au bureau de location des barques. Mais l’autorité occupante exerçant, pour les plaisirs aussi, son droit de priorité, c’est à peine si deux ou trois couples d’amoureux français ont été récompensés de leur patience. L’autorité occupante se croyait sur la Spree (rivière de Berlin). Elle avait ôté sa veste et sommeillait étendue dans toutes les barques, une botte pendante de chaque côté du bordage. Des photographes nasillaient O Tannenbaum. De la rive, l’occupé résigné contemplait tristement ce repos magnifique. Une petite fille près de moi a demandé à son père de «monter dans la barque, elle aussi». «Oui, quand il n’y aura plus ces clients-là».

20 août 1944 : Rue de Belleville, la joie attend de pouvoir chanter. Tout le monde est dans la rue. Une voiture allemande passe en trombe malgré la montée. Les gens se précipitent dans les couloirs. Les Allemands, dans leur voiture, n’ont pas moins peur. Hier matin, rue Manin, sur le pont, j’avais remarqué deux sentinelles allemandes qui m’avaient semblé bien aventurées. Seul un imbécile avait pu les placer là où elles étaient, découvertes de tous les côtés. Il ne se peut pas que les deux hommes n’aient pas senti le danger. Avec leurs grenades au ceinturon, leur mitraillette dans les mains, ils étaient terrifiés, attendant la mort inévitable. Le passant à l’air indifférent qui, à travers sa poche, leur tirerait presque à bout portant, un coup de revolver. Dans des éclairs de conscience, ils pensaient à leur Saxe, à leur Thuringe, à leur femme, à leurs enfants, à leurs champs. Que faisaient-ils là, rue Manin, au milieu de cette foule qui ne les haïssait ni ne les aimait et ne pensait cependant qu’à les tuer ? Le soir, vers huit heures, ils sont morts. Je suis incapable de m’en réjouir et n’ai décidément pas l’âme guerrière. Mais je ne peux non plus oublier tous les crimes depuis cinq ans de ces valets stupides.

--------------------------------------------

Enfin, deux personnages émouvants évoqués par Jean Guéhenno, un autre beaucoup moins par Ernst Jünger.

Jean Guéhenno, avril 1941 : A la brasserie Ruc, près de la gare Saint-Lazare, le groom est un petit vieillard de 70 ans, vêtu de bleu marine, redingote, casquette, relevée à cordonnet d’or, tout cela un peu élimé mais on le prendrait pour un amiral. Cinq médailles brimbalant sur sa poitrine achèvent la ressemblance. […] Il va d’un pas ému d’une table à l’autre, procure des cigarettes, des allumettes, des femmes, la morphine, la coco peut-être. Etonnante caricature de l’ordre ? Non, me dit B…, plutôt un défi.

26 janvier 1942 : La vieille Mme Etienne, la concierge du 7, est morte. Elle aura tiré le cordon jusqu’à sa dernière heure. Elle était déjà très faible hier soir. Mais elle a ouvert la porte aux locataires jusque tard dans la nuit. On l’a trouvée ce matin vers 9 heures tombée à terre, transie de froid, dans sa loge sans feu. Elle est morte quelques instants après. Elle nous disait il y a quelques jours : «ça m’embête de partir comme ça, sans revoir mon prisonnier, et en laissant la France dans un si grand malheur». Il y avait en elle toute la finesse et la gentillesse de Paris.

8 août 1942 : L’effroyable D. Comme on attirait son attention sur le fait que, chaque jour, dans son camp de travail forcé, six à dix hommes mouraient faute de nourriture et de médicaments, et comme on lui disait qu’il fallait tout de même faire quelque chose pour y remédier : «Qu’on agrandisse le cimetière !» (Ernst Jünger)

Ernst Jünger, journal parisien

Jean Guéhenno, Journal des années noires

Hélène Berr, journal

Statues détruites à Paris : Statues détruites à Paris (lartnouveau.com)