21 : Repasseuse – Edgar Degas (1874)

77, rue Blanche et quartier de la Nouvelle-Athènes

Degas en 1874

Il est né au 8, rue Saint-Georges et habite 77, rue Blanche ; c’est un enfant de la Nouvelle Athènes quartier qu’il n’a pratiquement jamais quitté, habitant rue Frochot, rue Lepic, rue Pigalle ou de Laval (actuelle rue Victor Massé).

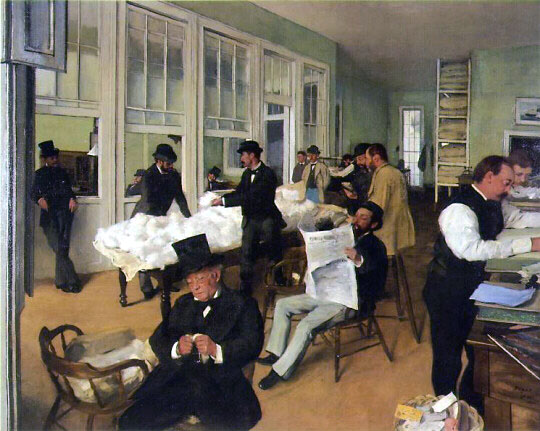

Il effectue un voyage cependant entre octobre 1872 et mars 1873, durant lequel il séjourne chez son frère René à La Nouvelle-Orléans. Il y peint Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans où il représente des membres de sa famille dans leur entreprise.

Le Bureau de coton à La Nouvelle-Orléans, 1873, musée des Beaux-Arts de Pau

Dès le début de la guerre franco-prussienne, Degas se fait enrôler dans l'infanterie ; avec Manet, il est placé sous les ordres d'Ernest Meissonnier, le grand spécialiste de la peinture historique militaire ! Depuis lors, il souffre des yeux à cause du froid enduré pendant le siège de Paris, lors des tours de garde ; est-ce une des raisons pour lesquelles Degas est un peintre d’atelier contrairement à ses amis Monet, Sisley ou Renoir ? Il tire les rideaux de l’atelier et exige une tranquillité absolue. Degas n’est pas un homme facile mais plutôt un ours mal léché, un célibataire qui rudoie ses bonnes (elles le suivent malgré tout dans ses déménagements).

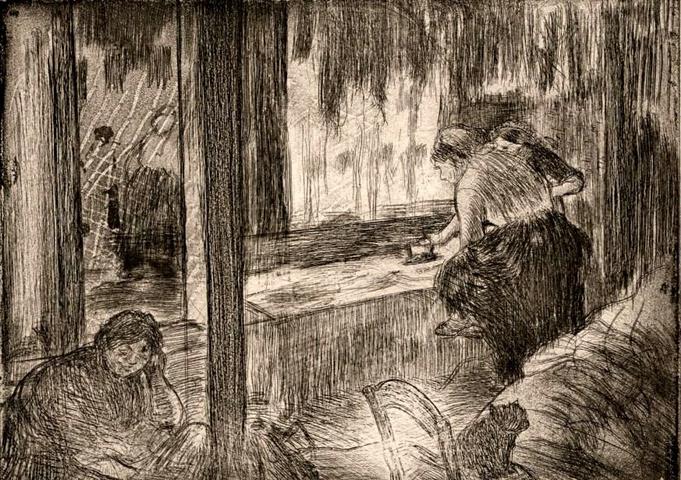

Le quartier des blanchisseuses et des repasseuses

La Nouvelle-Athènes, quartier sorti de terre à partir des années 1820, a perdu de son aura sous le Second Empire ; les immeubles à la mode se trouvent dorénavant ailleurs, le long des boulevards haussmanniens ou dans le quartier des Champs Elysées. La Nouvelle Athènes accueille maintenant des classes plus modestes : petits bourgeois, fonctionnaires, artistes marginaux ainsi que des ouvriers et des ouvrières. Ces dernières sont couturières, tisseuses, repasseuses et blanchisseuses, des « petits métiers » pratiqués à domicile ; moins bien payées que les hommes mais avec des journées de travail aussi longues, 14 à 15 heures quotidiennes, elles logent dans des dortoirs ou des garnis, souvent victimes de la phtisie (la tuberculose) et autres maladies pulmonaires.

Les conditions de vie matérielles et morales de ces femmes sont au cœur des débats politiques et interpellent des écrivains tels que Victor Hugo ou Emile Zola. Les peintres vont également s’emparer du sujet.

Les repasseuses de Degas

Pas de misérabilisme chez Degas, il ne met pas en scène les conséquences des conditions de travail sur le corps. Il peint des femmes robustes, à la chair saine, parfois sensuelles dans leur tenue légère (les lingères travaillent souvent dans des pièces où il fait plus de 30°).

La repasseuse, vers 1869, Musée_d'Orsay

Repasseuse, 1873, The Metropolitan Museum of Art

Repasseuses - 1874, musée Angladon, Avignon

Repasseuses - 1884, musée Orsay

Degas ne veut pas s’immiscer dans le combat politique, contrairement à un peintre comme Fernand Pélez qui utilise son art comme témoignage de la condition humaine ; l’Ouvrière poitrinaire musée du Petit Palais) en est une illustration. Degas insiste au contraire sur la vigueur du corps et représente une femme qui peut être lasse mais saine et sereine.

Degas passe aussi des heures dans les lavoirs pour étudier les attitudes des blanchisseuses ; un labeur ingrat, des heures les mains trempées dans l’eau froide, le corps penché. Beaucoup boivent pour tenir le coup et Degas fournit des bouteilles de vin.

Les Blanchisseuse, crédit INHA

Revers de fortune

A partir du milieu des années 1870, les affaires du bureau de coton commencent à péricliter et les revenus de la famille aux Etats-Unis aussi bien qu’en France s’en ressentent. Pour Degas l’aristocrate, c’est une humiliation ; il « voudrait voir son image en pied dans quelque étalage des boulevards pour se donner le plaisir d’en briser la vitre à coups de canne ».

Il quitte sa demeure rue Blanche pour un logement plus modeste 15, rue Laval (rue Victor Massé) et loue un atelier au fond d’une allée donnant rue Pigalle. Les ouvrières deviennent ses modèles de prédilection, au travail ou dans l’intimité.

Après le bain, 1890, Neue Pinakothek, Munich