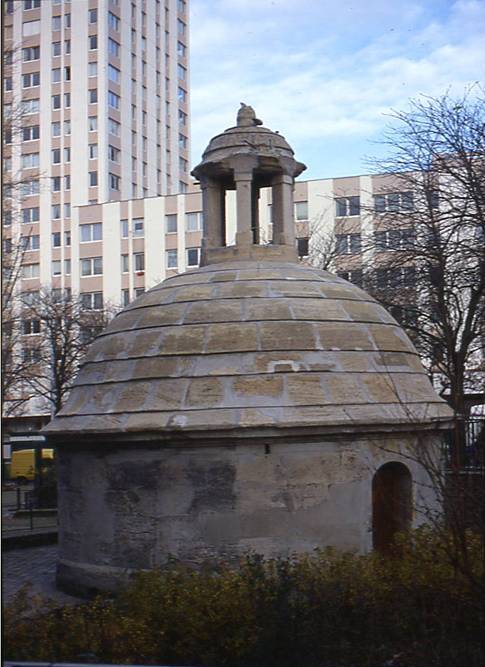

15 - Regard de la Lanterne

A proximité du 213, rue de Belleville

Les collines de Belleville et de Ménilmontant sont constituées d’alternance de lits calcaires, sableux, gypseux et marneux reposant sur une couche d’argile.

Cet ensemble géologique renferme une nappe souterraine dont une multitude de sources sont les exutoires et qui avaient peut-être déjà été drainées par les Gallo-Romains.

Deux communautés religieuses, propriétaires de terrains sur ces collines, s’intéressèrent à l’utilisation de ces eaux pour les besoins de leurs établissements : le prieuré de Saint-Martin-des-Champs (actuel Conservatoire des Arts et Métiers) et les moines de la léproserie de l’enclos Saint-Lazare (entre les actuelles rues du Faubourg-Poissonnière et du Faubourg-Saint-Denis).

Au cours du XIIe siècle, ils construisirent un ensemble de drains, rigoles et canalisations répartis de la façon suivante : les eaux de Belleville et Ménilmontant amenées au prieuré de Saint-Martin, celles du Pré-Saint-Gervais à l’enclos Saint-Lazare.

Le regard de la Lanterne constitue la tête de l’aqueduc de Belleville ; la construction du bâtiment actuel s’étala de 1583 à 1613.

Si les aqueducs furent d’abord réservés aux besoins des deux établissements religieux, une partie de l’eau fut ensuite concédée à d’autres bénéficiaires privilégiés tels que les Templiers ou quelques demeures seigneuriales ; un privilège de grande valeur à une époque où l’eau à Paris était rare et de qualité médiocre. Ces concessions consistaient en un branchement direct sur les aqueducs.

Lorsque Philippe-Auguste (1165- 1223) arrive au pouvoir en 1180, il veut faire de Paris la plus grande ville d’Europe ; il fait construire une nouvelle enceinte et dote la ville d’une université prestigieuse. Il faut doter cette cité de ressources en eau dignes d’elle. Les aqueducs dits du Nord sont réaménagés et une partie de l’eau captée alimente désormais les trois premières fontaines publiques de Paris : la fontaine Maubuée, la fontaine des Innocents et la fontaine des Halles.

Dorénavant, la surveillance des aqueducs est assurée par le prévôt des marchands et ses échevins : une fois l’an inspecter les aqueducs, pénétrer dans les regards, vérifier leur propreté, goûter l’eau et réprimer les dérivations clandestines. On voyait encore dans les années 1960, sur le pourtour de l’édifice, les anneaux auxquels les édiles attachaient leurs chevaux.

En 1364, ce réseau passa entièrement sous l'autorité de la ville.

L'eau y arrivait par 3 "pierrées" qui drainaient des terrains à proximité ; 3 drains, encore visibles, venaient des collines.

Les deux réseaux vont évoluer au cours des siècles afin de diversifier la distribution : en 1669, Paris dispose de 35 fontaines, 9 sont alimentées par les eaux de Belleville et 11 par les eaux du Pré-Saint-Gervais.

Il ne reste aujourd'hui que 60 mètres de cet aqueduc.