5 – Les quatre aqueducs d’Arcueil

(Gallo-romain, Médicis, Belgrand et XXe siècle)

1 : Le pont-aqueduc gallo-romain (IIème siècle)

Capitale régionale, Lutèce a débordé son site naturel de l’île de la Cité pour coloniser les hauteurs de la Montagne Sainte-Geneviève.

Pour assurer l’approvisionnement en eau de ces quartiers, les Gallo-Romains vont suivre le précepte de Vitruve (l’architecture est une imitation de la nature cf.1), tirer parti de la géographie - Lutèce est au fond d’une cuvette - et utiliser la gravité pour assurer le transport de l’eau (une idée que reprendra l’ingénieur Belgrand des siècles plus tard).

Des sources sont captées sur le plateau de Rungis, les eaux sont amenées dans un bassin au nord-ouest de Wissous d’où part un aqueduc de 16 kms de long, collectant au passage quelques sources supplémentaires.

Après avoir traversé les communes de Fresnes, L'Haÿ-les-Roses, Cachan, Arcueil et Gentilly, l’aqueduc arrive sur le territoire du Paris actuel et traverse le parc Montsouris. C’est en suivant le cardo, la rue Saint-Jacques, qu’il pénètre dans Lutèce pour alimenter des fontaines, les thermes et des palais.

Les constructeurs vont se heurter à un problème de taille : traverser la vallée de la Bièvre à la hauteur de l’actuelle commune d’Arcueil.

Ils édifient un pont aqueduc à arcades d’une longueur de 300 m et haut de 18 m.

De ce pont, il ne reste qu’une arche écroulée et quelques piles encastrées.

Les invasions barbares à partir du IVe siècle mettent fin à son utilisation.

La demeure Renaissance accolée à l’aqueduc est un vestige du château du Fief-des-Arcs.

La ville d’Arcueil tire son nom du pont aqueduc gallo-romain.

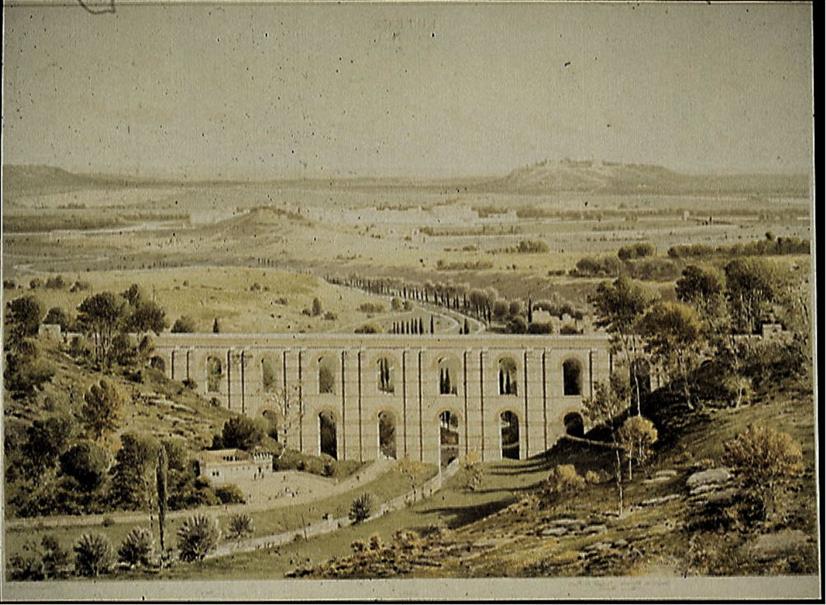

Vestiges de l'aqueduc romain

Reconstitution de l’aqueduc romain datant du XIXème siècle (B.N.F.)