Monument funéraire d’Auguste Blanqui (1885)

Cimetière du Père Lachaise (91e division) - Gisant en bronze

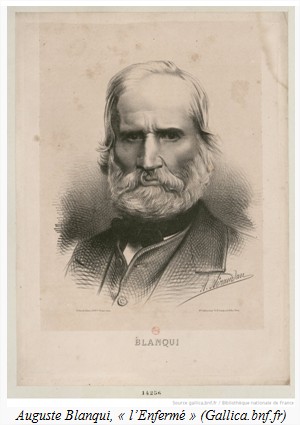

Auguste Blanqui (1805-1881)

Des grands activistes français du socialisme naissant au XIXème siècle, Armand Barbès, Raspail, Louis Blanc, Jules Vallès et Proudhon, Auguste Blanqui fut le plus radical.

Son père est un conventionnel devenu sous-préfet sous le Premier Empire, son frère aîné un économiste libéral ; Auguste sera le révolutionnaire de la famille, dès l'âge de 17 ans.

Une activité révolutionnaire inlassable ; Blanqui sera membre de plusieurs sociétés secrètes, mêlé à nombre de complots, insurrections et conspirations. Et pensionnaire des geôles des différents régimes où il passera une quarantaine d’années !

Juillet 1830, premières arrestations pour « délit de presse », insurrection qui réussit à investir le Palais de justice en 1839, révolution de mars 1848, plusieurs tentatives de soulèvement sous le Second Empire, notamment lors des funérailles de Victor Noir – ce jeune journaliste pour qui Dalou réalisa le remarquable gisant visible à quelques dizaines de mètres de celui de Blanqui (voir ce chapitre).

Arrestations, condamnations, amnisties rythment la vie du grand activiste. Il connaît les prisons de Paris (la Grande Force, Château de Vincennes, Mazas, Sainte-Pélagie), de France (le Mont-Saint-Michel, Doullens, Tours, Belle-Île, Corte, Cahors …) et même d’Algérie (Mascara).

Mais jamais Blanqui ne renie la radicalité de ses opinions. L’«Enfermé » reprend la lutte après chaque libération.

Après Sedan et la chute du Second Empire, Blanqui met une sourdine à ses revendications pour soutenir le gouvernement naissant de la Troisième République mais devine les velléités de capitulation du général Trochu. Ses prises de position violentes contre le gouvernement de Thiers lui valent une condamnation à mort. Il est arrêté le 17 mars 1871, ce qui a pour conséquence, comble du sort, que Blanqui ne participe pas à l’insurrection du 18 mars qui aboutira à la Commune de Paris et à laquelle participeront de nombreux blanquistes (Karl Marx est convaincu que Blanqui était le chef qui a fait défaut à la Commune).

Les communards tentent en vain d’échanger sa libération contre celle d’otages.

Blanqui ne reviendra à Paris qu’en février 1872 - bien après la chute de la Commune - pour y être jugé. Il est condamné à la déportation, peine commuée en détention perpétuelle, eu égard à son état de santé ; il est interné à Clairvaux, souffrant de graves affections cardiaques. Clémenceau, qui fut blanquiste et reste son ami, intervient pour qu’il soit enfin libéré par grâce présidentielle.

Il se consacre alors à la lutte pour l'amnistie de ses camarades communards.

Victime d’une congestion cérébrale, il meurt le 1er janvier 1881 au n° 25 de l’actuel boulevard Auguste-Blanqui, XIIIème arrondissement.

Ses idées politiques

Blanqui est favorable à la redistribution des capitaux et à la collectivisation des moyens de production.

Il veut le suffrage universel et l’adoption du drapeau rouge.

Il est adepte des actions violentes d’un nombre restreint de personnes déterminées. En cela, il s’oppose à Karl Marx.

Si l’on cherche une filiation avec les grandes figures de la Révolution française, il est plus hébertiste que proche de Robespierre : le fameux Ni Dieu ni maître plutôt que le culte de l’Être suprême.

Blanqui, un libertaire qui ne cherchera d’alliance ni avec Proudhon, ni avec Marx.

Ce « maudit de la démocratie » n’a jamais été élu.

L’œuvre de Dalou

Le modèle est présenté au salon de 1885.

« Drapé dans un linceul aux plis profonds et larges, le corps allongé repose directement sur le soubassement de pierre. La bras droit, nu et décharné, émergeant dans un geste d’abandon, et la tête amaigrie, légèrement renversée sur le côté, révèlent le poids des souffrances subies. »

Dalou à Paris par Amélie Simier, Daniel Imbert, Guénola Groud (Ed. Paris Musées)