Septième arrondissement

Mirabeau répondant à Dreux-Brézé

(encore appelé Etats-Généraux, séance du 23 juin 1789)

Palais-Bourbon, salle Casimir-Périer

Marasme, famines, déficit, désordres, le roi se voit contraint de convoquer les Etats généraux du royaume, qui n’avaient pas été réunis depuis 1614.

Louis XVI adresse la lettre de convocation le 24 janvier 1789. Chaque ordre doit désigner ses représentants.

Trois ordres vont débattre des problèmes du pays.

L'aristocratie, conservatrice, mais qui souhaite en finir avec la monarchie absolue et reprendre ainsi ses pouvoirs d'autrefois.

Le haut-clergé qui profite du système fiscal en place, désire le maintien du statu quo.

Le tiers état, qui vient de voir le nombre de ses députés doublé, a de nombreuses doléances, parmi lesquelles le vote par tête et une participation du clergé et de la noblesse au poids de l’impôt proportionnelle à leurs revenus.

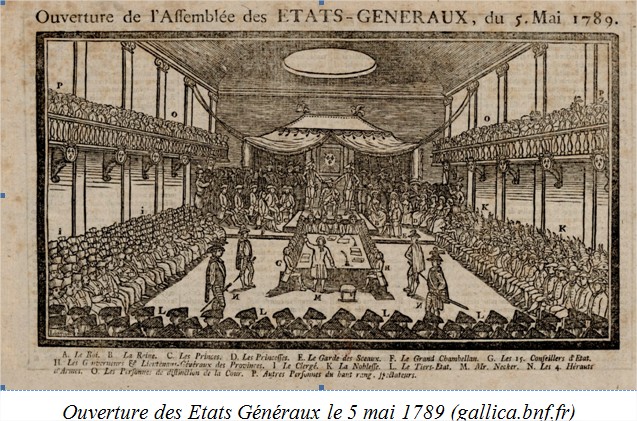

Ouverture des États généraux

Ils s'ouvrent, à Versailles, le 5 mai 1789, par une séance solennelle organisée par le grand maître des cérémonies de France, le marquis de Dreux-Brézé, dans une salle provisoire, derrière l'hôtel des Menus-Plaisirs. Près de 1 200 députés. Une concession du pouvoir : le doublement du tiers état, qui a ainsi autant de députés que les deux autres ordres réunis mais il représente 90% de la population ! Les députés du clergé dans la chambre du clergé, ceux de la noblesse dans la chambre de la noblesse et ceux du tiers état dans une troisième chambre qui prend le nom de Communes.

Le discours d’ouverture du roi est bien accueilli. Arrive le tour de Necker ; le ministre des Finances dresse un tableau assez sombre de la situation obérée par un déficit budgétaire inquiétant.

Protestations du tiers état

Mais, à aucun moment, on n'évoque le vote par tête et le rééquilibrage de la collecte de l’impôt. Les dissensions entre les ordres apparaissent immédiatement. Le tiers état fait valoir qu'il représente à lui seul la Nation. La confusion règne pendant des jours, le roi hésite, tergiverse.

Assemblée nationale !

Le 10 juin, sous l’impulsion de l’abbé Sieyès, les députés les plus libéraux de la noblesse et les représentants du clergé, surtout du bas clergé, rejoignent les Communes ; ils seront bientôt 150 députés du clergé et une cinquantaine de la noblesse à rejoindre ceux du tiers état.

Ceci est la première révolution : la suppression des ordres est effective ; le roi se trouve face à une seule assemblée, qui se proclame Assemblée nationale !

Situation intolérable pour Louis XVI : il fait fermer l’assemblée des Communes le 20 juin. L’Assemblée refuse de se séparer ; on cherche une autre salle, le docteur Guillotin propose la salle du Jeu de Paume. Le jour même, les députés, sous la présidence de Bailly, promettent de ne pas se séparer avant d'avoir rédigé une constitution ; elle se déclare Assemblée constituante.

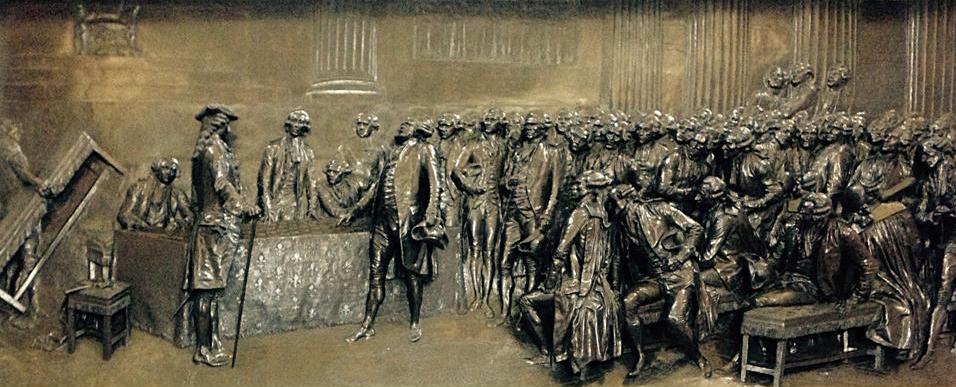

Le 23 juin 1789, le roi ordonne la dispersion de l'Assemblée qu'il déclare anticonstitutionnelle. Dreux-Brézé, porteur de l’ordre, se fait alors recevoir par Mirabeau : « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ».

Une de ces fameuses phrases historiques qui n’a probablement pas été prononcée car aucun contemporain ne la mentionne.

L’Assemblée constituante siège jusqu’en septembre 1791. On lui doit, outre la première constitution du pays, la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que Louis XVI se sentira contraint d’accepter le 5 octobre 1789.

L’œuvre de Dalou

Un concours pour l'édification d'un Monument à la gloire de l'Assemblée constituante, prévu pour la ville de Versailles, est lancé en 1879. La proposition de Dalou est exposée en 1881 mais le projet est abandonné. Cependant, un haut-relief du piédestal, Mirabeau répondant à Dreux-Brézé, retient l'attention de Gambetta qui souhaiterait le voir orner une salle du Palais Bourbon.

La commande est passée en 1883 mais, la pièce que Dalou souhaite en bronze à cire perdue, technique qui permet de conserver toutes les finesses du modelage original, est une prouesse pour un haut-relief de cette dimension (236cm x 654cm). Il s'adresse au fondeur Eugène Gonon. Le bronze est enfin installé en 1891. Son esquisse en plâtre est conservée au Petit Palais.

D’après Wikipedia