Panthéon - Plâtre du Monument à Lazare Hoche (1902)

Modèle du monument installé à Quiberon.

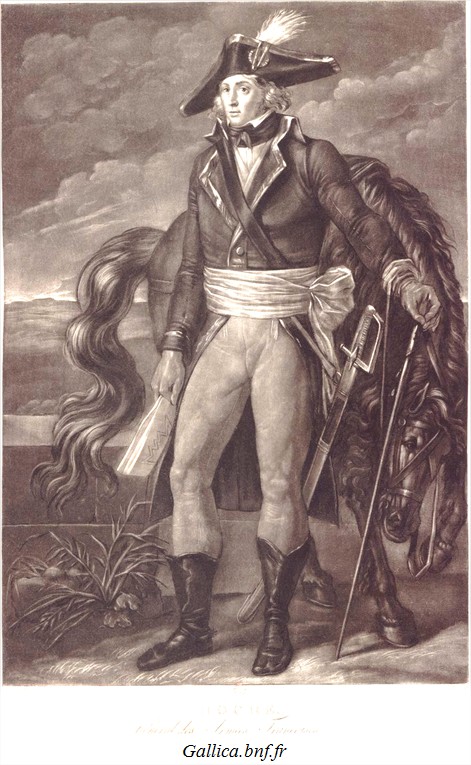

Louis Lazare Hoche, 1768-1797

Tout comme Ney, fils de tonnelier, c’est par son génie militaire que ce fils d’un palefrenier va rapidement grimper les échelons de l’armée républicaine, ce qui lui aurait été interdit sous l’ancien régime.

Caporal en mai 1789, sergent en août (il prend part à la marche sur Versailles - sa ville natale - les 5 et 6 octobre), capitaine en septembre 1792. Août 1793, il reçoit le commandement de Dunkerque qu'il doit défendre contre les Britanniques ;il est alors nommé général de brigade.

En octobre 1793, il prend le commandement de l’armée de Moselle. La victoire de Woerth contre les Autrichiens lui vaut de prendre celui de l’armée du Rhin. A la fameuse bataille de Wissembourg, Hoche prend lui-même la tête de l’offensive.

La pacification de l’Ouest

Septembre 1794, il est envoyé dans les départements de l’Ouest. Sa mission est de « pacifier » la région en menant des opérations contre les Chouans et l’armée vendéenne.

C’est à ce titre qu’il fait échouer la tentative de débarquement d’armée d’immigrés dans la presqu'île de Quiberon, en juillet 1795.

Reste à mettre un terme aux guérillas des Chouans. Hoche met en place des colonnes mobiles, il obtient la reddition de nombreux Chouans en leur promettant l'amnistie et la garantie de la liberté religieuse. L’arrestation de Charrette le 23 mars 1796 et son exécution mettent fin à la guerre de Vendée.

L'armée de Sambre-et-Meuse

Févier 1797, il est nommé général en chef de la fameuse armée de Sambre-et-Meuse avec laquelle il remporte successivement cinq victoires.

On lui offre alors le ministère de la guerre qu'il refuse.

Un parcours sans embûches ?

Ses ennuis avec la sphère politique commencent lorsqu’il prend la défense de son chef, Dumouriez, après la trahison de ce dernier.

Quelque temps plus tard, il est incarcéré pour avoir défendu un autre de ses supérieurs, le général Leveneur, ancien aristocrate.

Pendant la Terreur, Hoche, dantoniste, est en butte à l’hostilité de Saint-Just et des robespierristes. Membre du club des Cordeliers, le club de Danton, il est arrêté le 20 mars 1794, inculpé de trahison. Il ne sortira de la Conciergerie qu’en août, après la chute de Robespierre.

Alors qu’il a reçu les honneurs du Directoire pour avoir mis fin à l’insurrection vendéenne, il est victime d’une tentative d’empoisonnement ; puis, le 17 octobre 1796, à la sortie du théâtre de Rennes, un ouvrier de l'arsenal tire sur lui un coup de pistolet mais le manque.

Il n’est donc pas étonnant que des soupçons d’empoisonnement soient émis lorsque Hoche est pris de très violentes douleurs dans les premiers jours de septembre 1797. Il meurt le 19 de ce mois dans son Q.G. de Wetzlar, en Hesse. Le Directoire ordonne une autopsie ; Hoche est mort de tuberculose.

Il est enterré à Weißenthurm, une petite ville près de Coblence.

La statue de Quiberon

La dernière œuvre de Dalou.

En 1895, le curé de Quiberon projette de commémorer le centenaire du débarquement des émigrés de Quiberon par la construction d’une chapelle. L’annonce de ce projet est perçue comme une provocation par les républicains qui prennent la décision d’ériger un monument de protestation en l’honneur du général Hoche. L’association des ‘Bleus de Bretagne’ prend l’initiative du projet. Un comité local est formé sous la présidence du maire de Lorient avec l’aide de la municipalité de Quiberon. Il reçoit le soutien d’anciens ministres radicaux, de la toute nouvelle Ligue des Droits de l’homme, d’Anatole France et d’Octave Mirbeau. Une souscription est ouverte dans l’armée et les milieux républicains ; le modèle est commandé à Dalou, connu pour son engagement républicain.

La statue est inaugurée le 20 juillet 1902 (Dalou est mort le 15 avril), sous la présidence de Camille Pelletan, ministre de la Marine. Huit ans plus tard, les Camelots du roi recouvrent le piédestal d’une pancarte sur laquelle est écrit : ‘Article 415. Vive le roi’ ; le maire réagit en faisant interdire toute procession religieuse en dehors des lieux de culte. En 1972, la statue échappe à un attentat.

Source : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-lazare-hoche-quiberon/

Hoche au Panthéon