P2 : 34, Rue du Bac.

Joseph Fouché (1759-1820), ministre de la police

Joseph Fouché est d’abord professeur chez les Oratoriens, dans différents collèges du centre et de l’ouest puis à Arras où il fait la connaissance de Robespierre. Il quitte l’habit ecclésiastique à l’avènement de la Révolution, devient avocat. Elu à la Convention, il siège d’abord sur les bancs des Girondins avant de rejoindre la Montagne et voter la mort du roi.

« Mitrailleur de Lyon »

Envoyé en mission dans le Centre et l’Ouest, l’ancien Oratorien est un acteur zélé de la déchristianisation.

Fin 1793, il se trouve à Lyon avec Collot d’Herbois. Chargé de mettre au pas la ville rebelle, il acquiert le surnom de « mitrailleur de Lyon », privilégiant l’exécution de masse par le mitraillage au canon des habitants jugés suspects.

Sa conduite est telle qu’il est rappelé à Paris pour s’expliquer, ce qu’il fait en se défaussant sur Collot d’Herbois.

Désapprouvant ses méthodes, Robespierre le fait chasser du club des Jacobins. Se sachant menacé, Fouché participe activement à la chute de l’Incorruptible, ce qui ne l’empêche pas de se retrouver en prison.

De nouveau libre, Fouché navigue, du « proto-communiste » Gracchus Babeuf à l’opportuniste Barras qui lui offre sa protection.

La méthode Fouché

La confiance du Directoire lui permet d’occuper différents postes d’ambassadeur avant d’obtenir celui pour lequel il a les plus grandes « qualités », ministre de la Police, le 20 juillet 1799, quelques mois avant le coup d’état du 18 brumaire.

Fouché comprend quel parti il peut tirer d’un homme tel que Bonaparte à son retour d’Egypte. Bien que chef de la police, il ne prend aucune mesure répressive contre lui mais, au contraire, lui livre les Directeurs réticents et les hommes politiques hostiles. Bien sûr, Fouché avait prévu un « plan B » bien différent en cas d’échec du coup d’état.

Le Premier Consul ne peut que garder Fouché. Son ministère est remanié et s’enrichit du contrôle de la gendarmerie.

Fouché est tout puissant. Cet homme habile sait utiliser les pouvoirs que lui octroie son poste pour tisser un réseau d’amitiés dans tous les milieux.

Sous sa coupe, la police politique du Consulat est d’une redoutable efficacité ; les complots sont déjoués grâce aux innombrables « mouches » et Fouché sait entretenir la crainte de la conspiration chez le Premier Consul, quitte à inventer. Cynique et sans scrupules, il est capable de faire condamner des innocents pour son propre salut.

Il se constitue une fortune considérable, se comporte en grand seigneur, offre de somptueuses soirées. C’est l’homme fort du gouvernement.

Le phénix

Un premier accroc cependant après l’attentat de la rue Saint-Nicaise (24 décembre 1800), un attentat non déjoué. Bonaparte est persuadé qu’il s’agit d’un attentat républicain contre l’avis de Fouché qui l’attribue à raison aux royalistes. Deux ans plus tard, Fouché est démis de ses fonctions après avoir manœuvré contre le projet de Consulat à vie ; à la satisfaction de ses adversaires Talleyrand, Lucien et Joseph Bonaparte.

La médiocrité de ses successeurs le fait revenir en 1804. Jamais Fouché ne sera plus puissant qu’à partir de ce moment-là ; l’Empereur très soupçonneux commence à ne plus pouvoir supporter cet homme audacieux. Jusqu’en 1810, année où il est disgracié pour avoir eu avec Talleyrand et en l’absence de l’Empereur, l’outrecuidance d’entamer des pourparlers de paix avec l’Angleterre. Il est envoyé en exil, gouverneur à Rome.

Après les désastres de Russie, il devient gouverneur des provinces illyriennes, poste de courte de durée ; la défaite de Leipzig l’envoie à Naples, près de Murat. Les événements tournent de telle façon que Fouché pense qu’il est temps de tourner casaque. Il conseille à Murat de rejoindre la coalition contre Napoléon et entre en contact avec le futur Charles X.

Malgré tout, il retrouve encore son ministère pendant les Cent-Jours ! Conscient du funeste épilogue de l’aventure, il prend soin de ménager les royalistes.

Dernières manoeuvres

Après Waterloo, il devient président du gouvernement provisoire et négocie avec les puissances alliées ; il force l’empereur défait à s’embarquer sur le Bellerophon, favorise le retour au pouvoir des Bourbons et devient le ministre de Louis XVIII ! Pour la quatrième fois ministre de la police !

Les émigrés auront raison de lui. Louis XVIII l’envoie ambassadeur à Dresde. La justice de la Restauration le rattrape un an plus tard. Il est accusé de régicide et de trahison pour avoir accepté une fonction pendant les Cent-Jours. Il est exilé et meurt à Trieste en 1820.

Avant de mourir, Fouché demande à Jérôme Bonaparte, venu l’assister, de brûler tous les papiers compromettants qu’il détenait, un feu de cinq heures !

Joseph Fouché, duc d'Otrante,

en grand habit de ministre de la Police générale sous l’Empire

(Claude-Marie Dubufe – Palais de Versailles)

Fouché vu par Napoléon

"L’intrigue était aussi nécessaire à Fouché que la nourriture", aurait dit Napoléon à Sainte-Hélène... "Celui-ci n’est qu’intrigant ; il a prodigieusement d’esprit et de facilité d’écrire. C’est un voleur qui prend de toutes mains. Il doit avoir des millions ! Il a été un grand révolutionnaire, un homme de sang. Il croit racheter ses torts ou les faire oublier en cajolant les parents de ses victimes et se faisant, en apparence, le protecteur du Faubourg Saint-Germain. C’est un homme qu’il peut être utile d’employer parce qu’il est encore le drapeau de beaucoup de révolutionnaires, et d’ailleurs très capable, mais je ne puis jamais avoir confiance en lui."

Joseph Fouché vu par Stefan Zweig et Anne Bernet

"Comme toujours, dans chaque situation, il se ménage la liberté de la retraite, la possibilité de changer et d'aller ailleurs. A l'Église, il ne se donne que temporairement et pas tout entier ; il ne se donnera pas davantage plus tard à la Révolution, au Directoire, au Consulat, à l'Empire ou à la Royauté ; même à Dieu et encore moins à un homme, Joseph Fouché ne s'engage à être fidèle sa vie durant […] Les Girondins tombent, Fouché reste. Les Jacobins sont traqués, Fouché reste. Le Directoire, le Consulat, l'Empire, la Royauté et encore l'Empire disparaissent et s'effondrent, mais lui reste toujours debout, lui seul, Fouché, grâce à sa réserve subtile et l'audace qu'il a d'être absolument dépourvu de tout caractère et de pratiquer un manque complet de conviction. " Fouché, Stefan Zweig, éd. Grasset.

"Fouché contrôle tout. Non seulement la police, sous son aspect des Renseignements, mais la presse, et l'opinion, et les oppositions et même une diplomatie secrète et parallèle qui vise moins à préserver les intérêts nationaux que ceux de Fouché... " Anne Bernet, La Nouvelle Revue d'Histoire, nº 78, mai-juin 2015

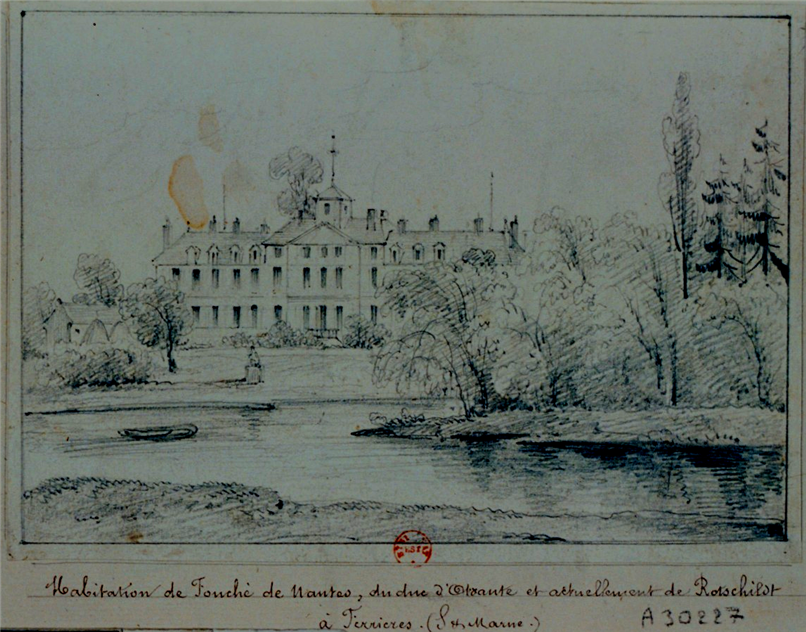

Habitation de Fouché de Nantes, du duc d'Otrante à Ferrières (Seine-et-Marne) - Auguste Jacques Régnier

Gallica.bnf.fr (Fouché est enterré à Ferrières)