M5 : 1808-1814 : Pont d’Iéna

Napoléon se trouve à Varsovie lorsqu’il décide la construction du pont d’Iéna, face à l’École militaire. Celui-ci aurait pu être baptisé « pont du Champ de Mars » ou « pont de l’École Militaire », mais l’Empereur choisit de lui donner le nom de la bataille du 14 octobre 1806, désastre militaire de la Prusse. Si bien que lorsque le général Blücher arrive à Paris pour l’occuper au printemps 1814, il veut le faire sauter, lui qui commandait les armées prussiennes à Iéna. Il faut l’intervention de Louis XVIII et de Talleyrand pour l’en dissuader. On le rebaptise pont de l’Ecole Militaire et on burine les aigles qui le décoraient, ornementa tions qu’il retrouvera sous Louis-Philippe de même que son nom.

14 octobre 1806 : la bataille d’Iéna

En août 1806, l'Europe semble en paix et l’Angleterre cherche même un accord avec la France.

Son de cloche différent en Prusse : tout d’abord, la reine, Louise de Mecklembourg-Strelitz, attise la haine à l'encontre des Français ; les officiers de l'armée royale se plaisent à aiguiser leurs sabres sur les marches de l'ambassade de France. Et le roi, Frédéric-Guillaume III s’inquiète de l’organisation de la Confédération du Rhin (Bavière, Wurtemberg et une quinzaine d’états allemands). De plus, Napoléon voudrait restituer le Hanovre au Royaume-Uni alors qu’il est occupé par la Prusse.

Une Quatrième Coalition se forme le 14 septembre 1806 ; Prusse, Russie, Suède, Saxe et Royaume-Uni, moins d’un an après Austerlitz. Le 4 octobre, Napoléon reçoit un ultimatum l'invitant à se retirer de la rive droite du Rhin.

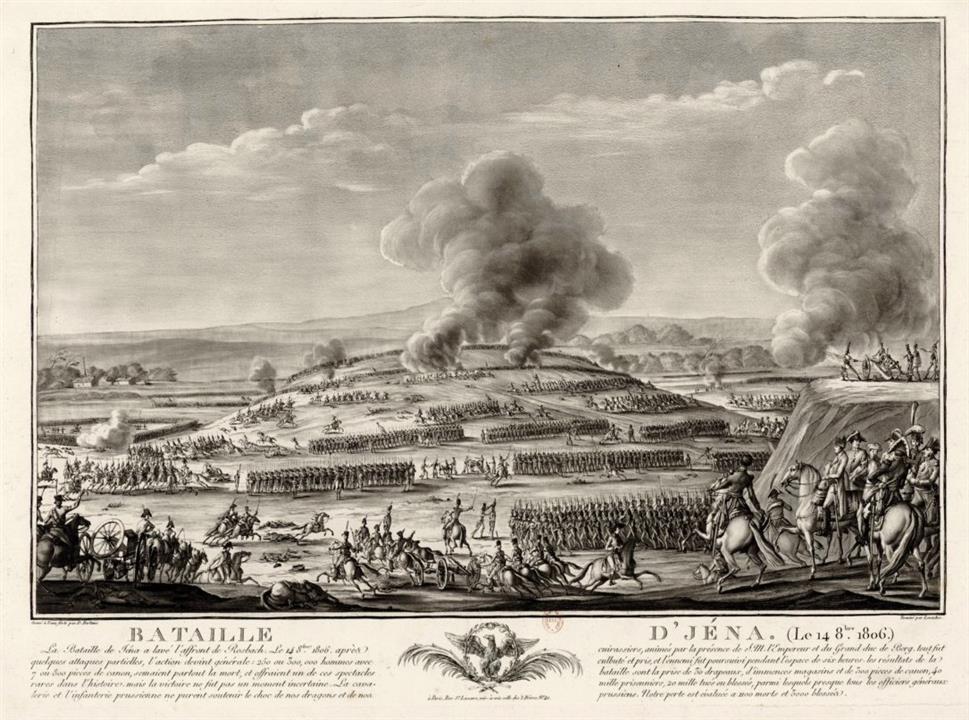

Dès le 8 octobre, les 180.000 hommes de la Grande Armée envahissent la Prusse. Les Prussiens ont décidé de se replier vers le nord, laissant une forte arrière-garde à Iéna. Napoléon s'y dirige alors avec le gros de ses troupes. 50.000 soldats prussiens et 120 canons font face aux 55.000 hommes et 173 canons de Soult, Lannes, Ney, Augereau et la Garde impériale. S’y ajoutent 10.000 cavaliers. Le tout commandé directement par Napoléon.

Le plateau : le 13 octobre, à la tombée de la nuit, Lannes arrive devant Iéna, que les Prussiens viennent d'abandonner. Ils ont également abandonné le plateau de Landgrafenberg, considérant que les pentes escarpées sont infranchissables. Selon une légende, ce serait un prêtre saxon n’ayant pas accepté que son pays s’allie à la Prusse, qui aurait indiqué aux éclaireurs français un chemin de chèvre donnant accès au plateau. Sitôt prévenu, Napoléon fait armer ses bataillons de pics et de pelles pour élargir le passage afin de faire passer l'artillerie. Conscient de l’importance stratégique du lieu, l'Empereur dirige lui-même l'opération. Il improvise ainsi une manœuvre inverse de celle d'Austerlitz : conquérir à l'insu de son ennemi une position dominante. L'armée prussienne est concentrée juste devant lui.

La bataille : à six heures du matin, Napoléon donne l'ordre de l'attaque contre des Prussiens, mal réveillés et ébahis. Les troupes de Lannes lancent les premiers combats ; Napoléon est maître du sommet du plateau.

L'avant-garde de Ney s'intercale entre Lannes et Augereau, et entame la seconde phase de la bataille.

Les Prussiens soutiennent avec succès l'assaut d'Augereau mais Lannes et Soult progressent. Napoléon stabilise le front en alignant ses ailes et son centre, mais Ney, enthousiaste, continue son avancée et fait charger ses troupes.

Vers midi, les lignes prussiennes sont enfoncées. Les Saxons au sud tentent de porter assistance au centre prussien mais se heurtent au corps d'Augereau qui les repousse. L'arrivée de la cavalerie de Murat sonne la fin de la seconde phase.

L’armée prussienne entame son repli, malgré l’arrivée – trop tardive – de la colonne du général von Rüchel. Ces renforts ne tiennent pas face à l'élan des troupes impériales toujours plus nombreuses sur le plateau. C’est la fuite.

Anéantir l’armée prussienne : à Austerlitz, Napoléon ne voulait pas réduire à néant les armées ennemies ; à Iéna, il donne cette fois l'ordre à un nombre important de soldats de s'élancer sur les traces des vaincus. Murat saisit à l'entrée de Weimar l'artillerie et les bagages des Prussiens ; excellente cavalière, la reine Louise s'enfuit par une porte de la ville tandis que les Français entrent par l'autre.

Les troupes coalisées subissent de lourdes pertes : 12 000 hommes, tués ou blessés, 14 000 prisonniers, contre 6.000 hommes, tués ou blessés, côté français.

Bataille_d'Iéna (estampe de Jean Duplessis-Bertaux) – gallica.bnf.fr

Davout à Auerstadt : la victoire d’Iéna est célébrée à Paris par un pont et une avenue. Rien pour Auerstadt ; c’est bien mal récompenser l’armée de Davout, 27.000 soldats qui y ont fait face à une armée de 57.000 hommes.

Désastre prussien : l'armée prussienne perd dans la même journée 40 000 hommes et toute son artillerie. Le 28 octobre, Murat capture Hohenlohe et toute son armée (16.000 hommes). En novembre, Blücher capitule à Lübeck, Ney s’empare de Magdebourg et capture 15.000 hommes et des centaines de canons, fraîchement livrés par les Britanniques.

Il n'y a plus d'armée prussienne. Le 27 octobre 1806, Napoléon entre à Berlin.

Entrée de Napoléon à Berlin (Charles Meynier – château de Versailles)

Après la bataille : La Saxe rejoint l'alliance française et la Confédération du Rhin.

Juillet 1807, second traité de Tilsit. La Prusse est amputée de la moitié de son territoire. Elle perd 5 millions d'habitants et doit payer une indemnité de guerre considérable.

Vers l’unité allemande : la défaite d’Iéna va déclencher un violent nationalisme allemand qui conduira à l’unification. Des réformateurs tels Clausewitz (qui a participé à la bataille) et Fichte prennent conscience de la nécessité de transformer la vieille Allemagne en un État moderne et unifié. Bismarck affirme d'ailleurs, après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 1871 : « Sans Iéna, pas de Versailles ».

Pour en savoir plus :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_d%27Iéna